| Titel: | W. und C.Sellers' Dampfhammer. |

| Fundstelle: | Band 212, Jahrgang 1874, Nr. LXII., S. 382 |

| Download: | XML |

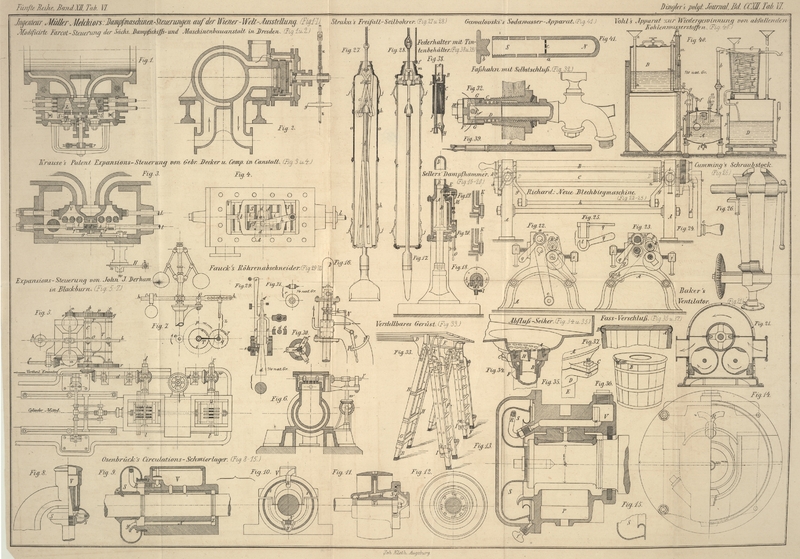

LXII.

W. und C.Sellers'

Dampfhammer.

Aus der deutschen Industriezeitung, 1874, S.

83.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Sellers' Dampfhammer.

Der in Figur

16 bis 20 abgebildete Dampfhammer von W. und C. Sellers in Philadelphia, der auch von Manlove,

Alliot und Comp. in Nottingham (England)

ausgeführt wird, zeichnet sich namentlich durch seine Steuerung aus, welche man

entweder als ganz automatische oder bloße Handsteuerung oder als beides vereinigt

für jedes Spiel oder für jeden Spieltheil ganz beliebig benützen kann. Die Bewegung

des Steuerschiebers erfolgt von einem auf- und niedergehenden Hammertheil aus

durch einen Hebel, an dessen einem Punkte der Schieber angehängt ist, während an

einem zweiten Punkte des Hebels die Verbindung mit jenem Hammertheil und von einem

dritten der Zusammenhang mit dem Handhebel hergestellt ist. Bei bloßer

Selbststeuerung dient der letzte Aufhängepunkt als Drehpunkt des ganzen Hebels, bei

bloßer Handsteuerung der zweite Anhängungspunkt. Will man den Hammer blos heben und

hochhalten, so genügt eine Bewegung des Handhebels, um den Steuerschieber angemessen

zu bewegen; beim Aufsteigen des Hammers nehmen dann, wenn der Handsteuerhebel nicht

besonders festgehalten wird, der zweite und dritte Hebelanhängepunkt eine Bewegung

an, und der ganze Schieberhebel dreht sich um den ersten Punkt, an welchem der

Schieber selbst angeschlossen ist, und der letztere bleibt unbeweglich.

In allen Fällen wird die relative Stellung von Hammer und Steuerschieber durch den

genannten Hebel regulirt, und die Steighöhe sowie die Aufschlaghöhe lassen sich

durch Stellung des Handhebels, also Aenderung der Stellung des dritten Hebelpunktes

als Drehpunkt, ganz beliebig abändern.

Wie aus Figur

16 und 17 ersichtlich, ist der Hammer so construirt, daß Kolben und Kolbenstange

das Hauptgewicht des Hammers darstellen; das obere Stück der Kolbenstange A ist abgeflacht (Fig. 17 und 18), um einer

Drehung des Hammers vorzubeugen, und in diese Fläche ist eine schräge Nuth R eingehobelt. An die den Cylinderdeckel darstellende

Hülse D, in welche durch geeignete Oeffnungen Dampf aus

dem Cylinder eintreten kann, ist ein Gehäuse E

angeschraubt als Auflager für die Welle F, die innerhalb

der Haube D den Hebelsarm G

mit einem in die Nuth R eingreifenden beweglichen

Gleitblock, außerhalb aber den Hebelsarm I besitzt. Beim

Auf- und Abgehen des Hammers verursacht alsdann die schräge Nuth R eine oscillirende Bewegung der Welle F und es pflanzt sich diese durch die Zugstange M auf den Hebel L fort, an

welchen bei K der Dampfschieber, bei N aber eine Zugstange angeschlossen ist, die mit dem

Handhebel O zusammenhängt. Das Gehäuse E hat übrigens, wie aus dem Querschnitte Fig. 18 ersichtlich, noch

zwei vorspringende Nippen kk, welche in

entsprechende Nuthen des Kolbenstangenendes A einfassen

und so einer Drehung des letzteren um so wirksamer sich entgegenstellen.

Was das Spiel des Mechanismus anlangt, so ist zu bemerken, daß, wenn der Hammer sich

in der tiefsten Stellung und der Handhebel an dem Ende P' seines Quadranten befindet, der Dampfschieber seinen mittleren Stand

wie Fig. 19

einnimmt, also die beiden Eintrittsöffnungen verdeckt; ist dagegen der Handhebel in

der Stellung P'' und der Hammer oben, so nimmt der

Schieber den Stand Fig. 20 ein, bei welchem der untere Cylindercanal ein wenig geöffnet ist.

Wird aber bei der erst angegebenen Stellung der Handhebel ein wenig aufwärts bewegt,

so muß sich der Steuerschieber heben, Dampf unter den Kolben treten lassen und den

Hammer auftreiben; hierbei wird aber nach und nach durch das Aufsteigen des schrägen

Schlitzes der Hebelsarm G und die Welle I so gedreht, daß der Schieber in die entgegengesetzte

Stellung übergeht und nun oben Dampf einströmen läßt, welcher den Hammer

niedertreibt. Es kann sich auf diese Weise die Maschine ganz selbstthätig steuern;

es ist aber dabei noch hervorzuheben, daß der Gleitblock in dem schrägen Schlitz R etwas seitlichen Spielraum hat, so daß ein Wechsel in

der Bewegung des Schiebers nicht unmittelbar im höchsten und tiefsten Stand des

Hammers sofort wieder eintritt sondern etwas später, also Dampfeintritt und Austritt

nicht zu zeitig erfolgen, wie dies bei vielen Selbststeuerungen oft fehlerhafter

Weise der Fall ist.

Die Schnelligkeit der Schläge hängt bei der eben erwähnten Selbststeuerung lediglich

vom Dampfdruck ab; will man eine Aenderung hierin erzielen, so hat man nur den

Handhebel entsprechend zu verdrehen. Wird derselbe nur wenig zurück nach P'' zu bewegt, so wird der Hammerhub ein kurzer; zieht

man ihn mehr zurück, so steigt der Hammer höher auf und man erhält einen kräftigeren

Schlag; bei der höchsten Hebelstellung P'' bleibt der

Hammer ganz oben. Dreht man den Haupthebel aus der Stellung P'' ganz wenig nach der Richtung P', so kann

man den Hammer ganz sanft niederfallen lassen, während eine raschere und weiter

gehende Drehung in gleicher Richtung ein durch den zugelassenen Oberdampf

beschleunigtes Niederwerfen des Hammers zur Folge hat.

Der Arbeiter hat es sonach ganz in seiner Macht, die Hubhöhe und die Stärke des

Schlages dem Bedürfniß angemessen herzustellen; er braucht blos mit dem Handhebel

die entsprechende Bewegung zu machen und diese letztere ist in Folge der getroffenen

Hebelcombination eine solche, daß sie in Bezug auf Richtung, Hubhöhe, Anzahl Schläge

und deren Stärke gewissermaßen die Schablone bildet, nach welcher die Spiele des

Hammers erfolgen. Es erstreckt sich diese gewünschte Regulirung aber nicht blos auf

das Steuern mit der Hand, sondern, wenn einmal der Handhebel in angemessene Lage

gebracht und fixirt ist, es geht auch die Selbststeuerung so vor sich, daß die

gewünschte Anzahl und Stärke der Schläge automatisch hervorgebracht wird.

F.

Tafeln