| Titel: | Eine neue Blechbiegmaschine; mitgetheilt von H. Richard, Assistent für mechanische Technologie an der polytechnischen Schule zu Hannover. |

| Fundstelle: | Band 212, Jahrgang 1874, Nr. LXIV., S. 385 |

| Download: | XML |

LXIV.

Eine neue Blechbiegmaschine; mitgetheilt von H.

Richard, Assistent für mechanische Technologie an der

polytechnischen Schule zu Hannover.

Aus den Mittheilungen des Gewerbevereins für

Hannover, 1874 S. 87.

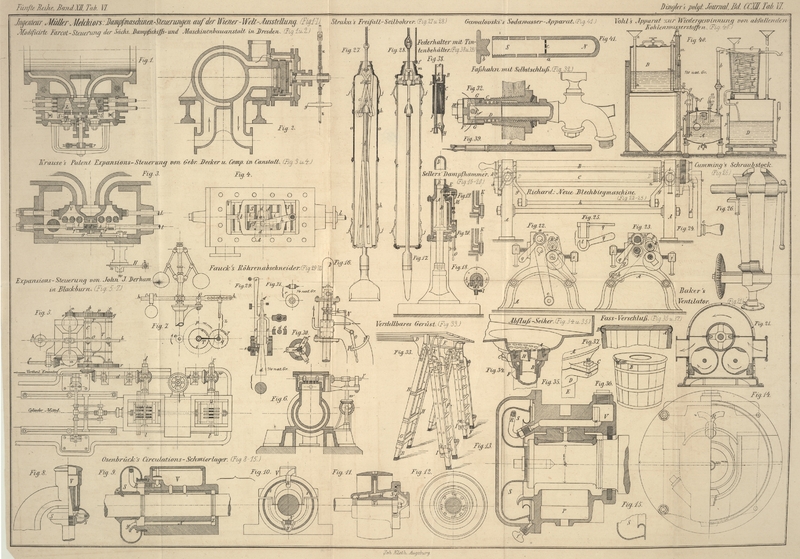

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Richard, über eine neue Blechbiegmaschine.

Auf die in dem Folgenden beschriebene Blechbiegmaschine, die vor kurzem für die

technologische Sammlung der polytechnischen Schule angekauft wurdeDieselbe ist dem Lager von Hilfsmaschinen für die Kleinindustrie und

Fabriksartikeln von M. H. Thofehrn (Hannover,

Burgstraße 28) entnommen., möchte ich vor allen Dingen aufmerksam machen, da die Handhabung derselben

so äußerst einfach und leicht ist.

Wie gewöhnlich sind in dem Gestell A der Maschine drei

Walzen B, C und D gelagert,

von denen die Walzen B und C

dazu dienen, das Blech

zwischen sich hindurchzuführen, das alsdann gegen die Walze D tritt und sich an dieser in die Höhe biegt, um so eine gleichmäßige

Rundung anzunehmen.

Um die beiden Walzen B und C

in Umdrehung zu versetzen, sind ihre Zapfen genügend verlängert und an der einen

Seite mit Zahnrädern a und b

versehen, welche die Bewegung der einen Walze auf die andere übertragen; es ist

daher nur nöthig, die eine der beiden Walzen und zwar die untere Walze C durch die Kurbel c in

Umdrehung zu versetzen. Da ein directer Eingriff der beiden Räder a und b stattfindet, so

werden, da die Räder gleich viele Zähne – nämlich 12 – und die Walzen

gleiche Durchmesser haben, die Umdrehungsrichtungen der beiden Walzen entgegensetzt,

die Umdrehungsgeschwindigkeiten jedoch gleich sein; ein Blech, welches zwischen die

Walzen eingeschoben wird, wird also von diesen gleichmäßig hindurchgeführt werden,

falls natürlich die Entfernung der beiden Walzen von einander der Stärke des Bleches

entspricht.

Da man nun auf solch einer Blechbiegmaschine stets verschieden starkes Blech zu

biegen hat, so ist an dieser eine sehr hübsche Einrichtung getroffen, durch welche

die untere Walze C auf und nieder verstellt werden kann.

Die Walze C ist nämlich mit Zapfen e, e (Fig. 23) versehen, die im

Gestelle A gelagert sind; jedoch geschieht diese

Lagerung nicht direct, vielmehr ist in die entsprechende Oeffnung im Gestelle

zunächst ein cylindrischer Körper f eingesetzt, der

excentrisch die für die Lagerung der Walzenzapfen bestimmte Durchbohrung enthält.

Dreht man diesen Ring, so macht der Zapfen e in Folge

seiner excentrischen Lagerung eine bogenförmige Bewegung nach unten resp. nach oben

und es findet also dadurch das gewünschte Heben oder Senken der Walze C statt. Um die Theile f in

jeder Stellung gehörig festzuhalten, so daß während der Benützung der Maschine keine

Störung eintritt, dienen die beiden Schrauben i. Damit

nun das Verstellen der Walze auf beiden Seiten durchaus gleichmäßig geschieht, sind

die beiden Theile f fest miteinander verbunden; zu

diesem Zwecke hat man dieselben je mit einem Arme oder Hebel g versehen, dessen Gestalt aus Fig. 23 und 24 deutlich

hervorgeht, und diese Hebel an ihren unteren Enden durch die Stange h verbunden. Will man jetzt also die Walzen für eine

bestimmte Blechstärke einstellen, so löst man die Schrauben i und bewegt dann die Stange h in der

entsprechenden Richtung; dadurch werden also beide Cylinder f gleichmäßig in Drehung versetzt, die Walze C

somit gehoben resp. gesenkt. Hat man den richtigen Walzenstand erreicht, so stellt

man die Cylinder f durch die Schrauben i wieder fest.

Ein anderes Verlangen, welches an solche Biegmaschinen gestellt wird, ist Krümmungen

von verschiedenem Durchmesser hervorzurufen, was dadurch erreicht wird, daß man die

Walze D beweglich macht, so daß sie sich höher oder

niedriger stellen läßt. Je höher dann die Walze gestellt wird, um so mehr wird das

Blech gezwungen sich an derselben heraufzubiegen, d.h. eine um so stärkere Krümmung

wird das Blech annehmen müssen. Um dieses Verstellen möglich zu machen, ist die

Walze D mit ihren Zapfen l

nicht fest gelagert, sondern es gehen diese durch Schlitze des Gestelles A hindurch und außerhalb des Gestelles sind ein Paar

Ringe k auf die Zapfen aufgesetz; mit diesen Ringen ruht

die ganze Walze auf zwei Scheiben m auf, die excentrisch

auf die kleine Welle n aufgesetzt sind. Sobald man also

diese Welle n in Drehung versetzt, werden auch die

Scheiben sich mitdrehen und wegen ihrer Excentricität zur Achse ein Heben oder

Senken der Walze D veranlassen. Die Drehung dieser Welle

n geschieht dabei mittels des Hebels d, die Feststellung der Welle n durch zwei Schrauben s.

Hat man endlich ein Rohr zurechtgebogen, so legt sich dasselbe ganz um die Walze B herum, und es kommt nun darauf an, dasselbe

herabzuziehen. Zu diesem Zwecke läßt sich die Walze B

außerordentlich leicht aus der Maschine herausnehmen; mit ihren Zapfen ruht diese

Walze nämlich in kreisbogenförmig ausgearbeiteten, an das Gestell angeschraubten

Stücken r (Fig. 23), in welche sie

durch Spalte im Gestelle eingelegt werden kann. Diese Spalte sind an ihren oberen

Enden so breit, daß die Zapfen leicht darin herabgelassen werden können, während sie

sich unten kreisförmig erweitern, so daß sich hierin Stücke, wie eins die Figur 25

zeigt, leicht bewegen lassen. So lange die Maschine gebraucht also Blech gebogen

wird, befinden sich diese Theile in der durch Fig. 23 angedeuteten

Stellung, verhindern also jede Hebung der Walze B. Ist

aber das Rohr fertig gebogen, so versetzt man mittels der Hebel q diese Theile in eine Drehung, bis sich der Hebel q auf den in Fig. 23 angegebenen Stift

bei r' legt; dann bietet sich nach oben eine freie

Oeffnung t dar und die Walze B kann mit dem darauf gebogenen Rohre leicht herausgenommen, das Rohr also

leicht herabgezogen werden. Hat man das fertige Rohr abgezogen, so legt man einfach

die Walze wieder ein, bringt die Hebel q wieder in die

durch Figur

23 angegebene Stellung und kann nun von neuem ein Blech zum Biegen

einführen.

Tafeln