| Titel: | Freifall-Seilbohrer von Franz Straka, Bergmeister in Vasas bei Fünfkirchen (Ungarn). |

| Autor: | F. R. |

| Fundstelle: | Band 212, Jahrgang 1874, Nr. LXVII., S. 391 |

| Download: | XML |

LXVII.

Freifall-Seilbohrer von Franz Straka, Bergmeister in Vasas bei Fünfkirchen

(Ungarn).

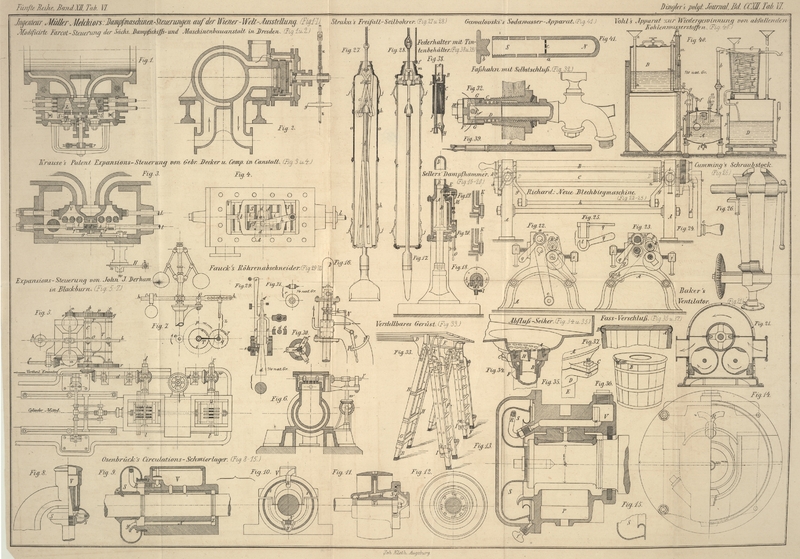

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Straka's Freifall-Seilbohrer.

Dieser in Figur

27 und 28 dargestellte Freifall-Seilbohrer, welcher in seiner

Construction an jenen von Gaiski erinnert, soll das

selbstthätige Umsetzen des Bohrers beim Seilbohren ohne Benützung des Kind'schen Hütchens bewirken, um ihn auch bei

Trockenbohrungen verwenden zu können.

In einem Führungsgerippe aus schmiedeisernen Längsschienen a, welche oben und unten an Blechscheiben angenietet sind, spielt das

Abfallstück b, dessen cylindrische Stange unten zur

Befestigung des Meißelbohrers mit einem Schraubenmuff und oben, ähnlich wie beim Kind'schen und Gaiski'schen

Bohrer, mit einem conisch zugerundeten Kopfe versehen ist.

Innerhalb des Gerippes befindet sich ferner der Fangapparat, aus zwei unten

hakenförmig gestalteten Fangarmen c bestehend, welche an

einer schmiedeisernen Traverse d leicht drehbar

befestigt sind; die an dieser Traverse d angebrachten

Bügel dienen zur Befestigung des Bohrseiles. Die vierkantigen Enden der Traverse

spielen in diametral gegenüberliegenden, entgegengesetzt schief geneigten und aus

Schmiedeisenschienen hergestellten Coulissen e, welche

ebenso wie die Absteifungs-Längsschienen an den oberen und unteren

Blechscheiben des Führungsgerippes befestigt sind.

Der obere Abschlußring des Gerippes trägt einen conischen Aufsatz m aus Blech oder Gußeisen, an dessen innerer Wandung die

kurzen, etwas

umgebogenen Hebelsarme der Fanghaken c bei höchster

Hubstellung des Bohres sich anlehnen und dadurch beim weiteren Aufwärtsziehen des

Seiles ein Oeffnen der Fangarme bewirken. Zu erwähnen ist auch, daß am Haken des

einen Fangarmes eine leicht um einen Rundstift bewegliche Zunge oder Klappe k sich befindet, welche bei geöffneten Fangarmen in den

zweiten Haken einfällt und den Fangapparat geöffnet erhält.

Um das Führungsgerippe in der erforderlichen Tiefe im Bohrloch fixiren und um bei

zunehmender Bohrlochtiefe den Bohrer entsprechend nachsenken zu können, hängt

dasselbe bei f einseitig an einem besonderen Senkseil;

ferner sind zur besseren Absteifung der Längsschienen Armirungsringe h und zur sicheren Führung die ausgebogenen

Spangenfedern j am Führungsgerippe angebracht.

Das Spiel des Apparates ist nun folgendes:

Befindet sich der Bohrer auf der Bohrlochssohle, also der Fangkopf des Abfallstückes

am unteren Ende des Führungsgerippes, und wird der Fangapparat durch Anheben des

Bohrschwengels am Druckbaume nachgesenkt, so gelangt der Fangkopf des Abfallstückes

in die geöffneten Fanghaken, wobei er die Zunge k

aufhebt und die Fangarme c in Folge ihres Uebergewichtes

nach unten zusammenklappen und den Fangkopf erfassen.

Beim Anheben des Seiles wird das dergestalt gefangene Untergestänge mitgenommen und

die Bohrerstange – bei hinreichender Stabilität des Führungsgerippes –

in Folge des Spieles der Traverse b in den schiefen Coulissenschlitzen e

um einen gewissen Winkel gedreht oder umgesetzt, und kann man durch Veränderung der

Schiefstellung der Führungs-Coulissen, den Umsetzungswinkel nach Belieben

reguliren.

Gelangen die kürzeren abgebogenen Hebelsarme der Fanghaken c bei höchster Hubstellung in den am oberen Ende des Gerippes angebrachten

conischen Ansatz m, so werden diese bei einer weiteren

Aufwärtsbewegung gegen einander gedrückt, d.h. die Fangarme geöffnet, und der Bohrer

fällt mit freiem Fall zur Bohrlochssohle nieder. Die Zunge k fällt sofort zwischen die Haken c und hält

dieselben für ein nächstes Spiel bereit.

Statt die Traverse d in schrägen Schlitzcoulissen zu

führen, kann man die Einrichtung auch so treffen, daß die zu lochenden Enden der

Traverse längs Rundeisenstangen gleiten, welche ihre Befestigung ähnlich wie die

Schienen e an den Endkränzen des Führungsgerippes

erhalten und je nach dem zu erzielenden Umsetzwinkel des Bohrers mehr oder wenig

schief gestellt werden können.

Abgesehen davon, daß der Apparat wegen des freien Spieles der Fangarme im Inneren des

Führungsgerippes immer einen größeren Durchmesser erhalten muß und daher nur für

Bohrlöcher von 15 bis 18 Zoll (400 bis 475 Millim.) Weite anwendbar wäre, fällt ein

Vergleich des Straka'schen Freifallapparates mit anderen

ähnlichen Freifallbohrern – wobei allerdings Wasser im Bohrloch vorausgesetzt

wird, wie z.B. bei Fauk und bei Sparre

Vergleiche deren Beschreibung in diesem Journal 1874, Bd. CCXII S. 285

(zweites Maiheft). – zu Ungunsten desselben aus, da einerseits dem Abfallstück eine

sichere und ruhige Führung fehlt, andererseits das nur einseitig (bei f) eingehängte Führungsgerippe Klemmungen befürchten

läßt um so mehr, als der Apparat im Bohrloch nur geringen Spielraum bekommen darf,

wenn die Spangenfedern j ihren Zweck überhaupt erfüllen

sollen.

Diesem letzteren Uebelstande wäre übrigens dadurch abzuhelfen, wenn man – wie

beim Gaiski-Bohrer – mittels zweier, an

einer gemeinschaftlichen Welle aufgewickelten und am Führungsgerippe diametral

befestigten Seile das Senken und Fixiren desselben bewerkstelligen würde, wodurch

aber die ganze Einrichtung umständlicher wird und an Einfachheit verliert.

F. R.

Tafeln