| Titel: | Excelsior-Gas-Maschine von Th. G. Fogarty in New-York. |

| Fundstelle: | Band 212, Jahrgang 1874, Nr. XCI., S. 474 |

| Download: | XML |

XCI.

Excelsior-Gas-Maschine von Th. G. Fogarty in New-York.

Nach dem Journal für Gasbeleuchtung und

Wasserversorgung, April 1874 S. 248.

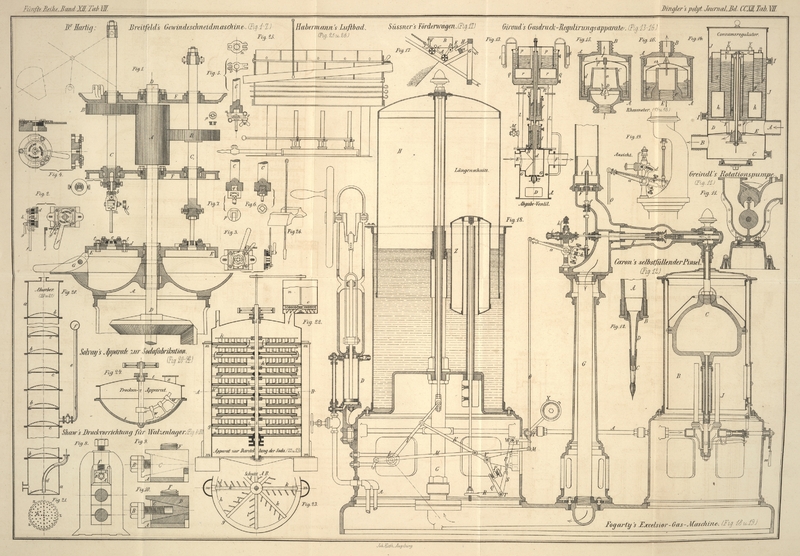

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Fogarty's Excelsior-Gas-Maschine.

Eine der bemerkenswerthesten Luftgas-Apparaten ist die von dem Amerikaner Th.

G. Fogarty patentirte, in Figur 18 und 19 näher

veranschaulichte Gas-Maschine, welche das Gas aus carburirter Luft darstellt,

indem Gasolin erwärmt (B, C) und die gespannten

Gasolindämpfe automatisch durch einen Injector (E), der

auch eine bestimmt regulirbare Menge Luft (F) mitreißt,

in den Gasbehälter (H) getrieben wird.

Das Gasolinreservoir – aus starkem verzinktem Eisenblech hergestellt –

wird an passendster Stelle im Freien in die Erde eingegraben und kann von Zeit zu

Zeit durch ein Speiserohr nachgefüllt werden. Vom Gasolinreservoir, das in der

Zeichnung nicht ersichtlich gemacht ist, führt ein enges Rohr A herauf in die gußeiserne Retorte C, welche

in einem Blechofen eingehängt ist und durch Gasbrenner oder durch Dampf geheizt

wird. Durch eine doppeltwirkende Pumpe D wird die Luft

im Gasolinreservoir bis auf eine Spannung von 0,8 Kilogrm. pro Quadr. Centim. comprimirt; das Gasolin tritt also mit dieser Pressung

in die Retorte C ein. Dort wird es sofort verdampft, und

diese Verdampfung geht – wenn wir uns das Abzugsrohr geschlossen denken

– so lange fort, bis die Dämpfe in der Retorte die gleiche Spannung erlangt

haben, welche das Gasolin im Einströmungsrohr A besitzt.

Ist diese Spannung erreicht, so fangen die Dämpfe an, das Gasolin zurückzudrängen,

der Zufluß hört auf, und der Verdampfungsproceß wird so lange unterbrochen, bis die

Dämpfe aus der Retorte abgelassen werden. Dadurch verringert sich die Spannung in

der Retorte, das Gasolin fließt wieder zu, die Verdampfung nimmt wieder ihren

Fortgang, die Spannung steigt auf's Neue und dieser Vorgang wiederholt sich

regelmäßig, bis die Maschine abgestellt wird. Die Heizung der Retorte geschieht, wie

schon erwähnt, entweder mittels Gas aus der Gasbehälterglocke H oder mittels Dampf. Im ersten Falle führt ein Rohr, welches in der

Zeichnung nicht zu sehen ist, aber symmetrisch zum Gasolinrohr A liegt, vom Gasbehälter H

zum Bunsen'schen Brenner J

unter der Retorte; der Zufluß des Gases sowie der Zutritt der Luft zu diesem Brenner

wird durch einen Hahn regulirt, welcher außerhalb des Ofens mittels eines

Handgriffes m gestellt wird. Beim Anheizen der Maschine,

wenn im Gasbehälter

H noch kein Gas vorhanden ist, wird etwas carburirte

Luft aus dem Gasolingefäß zugelassen.Bei Dampfheizung bleibt natürlich diese ganze Vorrichtung weg. Vom obersten Theil der Retorte C geht das

Ausgangsrohr für die Gasolindämpfe ab, und zwar zunächst senkrecht aufwärts, bis es

oben durch mehrere feine Oeffnungen in ein horizontales, mit einem in seiner Achse

fein durchbohrten Endstück versehenes Messingröhrchen tritt. Im Endstück dieses

Röhrchens spielt das sogenannte Nadelventil, welches das Abzugsrohr schließt und

öffnet. Das Nadelventil geht durch den Injector E und

durch eine Stopfbüchse hinaus nach Außen; es ist mit der erforderlichen Führung

versehen und wird für gewöhnlich durch eine Feder gegen seinen Sitz gepreßt

gehalten. Die Mündung des Eckstückes, gegen welche das Nadelventil drückt, reicht in

die trichterförmige Erweiterung des Injectors E hinein.

Derselbe steht durch das von Hand stellbare Ventil F mit

der atmosphärischen Luft in Verbindung; der Strahl von Gasolindämpfen, welche durch

den Injector hindurchgeblasen wird, saugt also je nach der Stellung dieses Ventils

F ein größeres oder kleineres Quantum atmosphärische

Luft an, und das Gemisch beider wird durch das Rohr G in

den Behälter oder richtiger in die Regulatorglocke H

hinübergeführt.

Die Glocke H ist aus Messingblech oder verbleitem Blech

gefalzt und gelöthet hergestellt und so berechnet, daß dieselbe inclusive der

angehängten Führungsstange und des Führungs-Mechanismus sowie der Zugstange,

welche die Umsteuerung des Injector-Mechanismus bewirkt, einen Druck von circa 50 Millim. Wassersäule liefert. Die Glocke übt

natürlich diesen Druck aus, gleichviel ob sie hinauf oder hinunter geht, gerade so

wie jeder Gasbehälter einer Leuchtgas-Anlage, welcher gleichzeitig gespeist

wird und Gas an die Stadt abgibt. Der Druck wird nur in gewissem Grade beeinflußt

durch den Kraftaufwand, welchen der von der Glocke zu besorgende

Steuerungsmechanismus in Anspruch nimmt. Ist die Production größer als der Consum,

so füllt sich der Behälter nach und nach, bis er seinen höchsten Stand erreicht hat

und die Absperrung der Gasproduction eintritt. Dann sinkt er hinunter, und wenn er

an seinem tiefsten Punkt angekommen, so setzt er die Gasproduction selbständig

wieder in Thätigkeit. Die Maximal-Leistungsfähigkeit des Apparates wird somit

erreicht, wenn bei ungestörter Production die Glocke stehen bleibt.

Die Glocke setzt also, wie gesagt, den ganzen Mechanismus durch ihr Steigen und

Fallen in Bewegung und regulirt hierdurch die Gaserzeugung in der Art, daß die

Production dem Consum das Gleichgewicht hält, indem nur dann Gas erzeugt wird, wenn der Behälter

fast leer ist, und ebenso die Gaserzeugung wieder unterbrochen wird, sobald der

Behälter das nöthige Gas zur Speisung der Flammen hat. Brennen viele Flammen, so

füllt sich die Glocke einfach häufiger, als wenn nur wenig Flammen angezündet sind.

Dabei bleibt die Qualität des Gases natürlich immer die gleiche, sobald dieselben

Oele Verwendung finden, da in der Retorte nahezu die gleiche Spannung herrscht,

außerdem die Geschwindigkeit der ausströmenden Dämpfe von dieser Spannung abhängt

und durch diese Dämpfe in gleichem Maße mehr oder minder atmosphärische Luft

mitgerissen wird. An der gewölbten Decke der Glocke ist die Zugstange befestigt,

welche den Mechanismus in Thätigkeit setzt, und dabei zugleich zur Führung der

Glocke dient. Es geht diese Zugstange durch den Wasserbehälter hindurch, indem durch

eine eingeschraubte Röhre in das Bassin derselben so viel Spielraum gelassen ist,

daß sie sich frei auf und ab bewegen kann. Eine andere Röhre, concentrisch zur

Zugstange an der Glockendecke befestigt, bildet den Gasabschluß und dient für den

oberen Theil der Glocke mit als Führung, indem sie sich ziemlich genau über die

erste im Bassin befestigte Röhre hinüberschiebt. Die Röhre der Glocke nimmt dabei

– bei gewisser Höhe – ein Verlängerungsstück mit, um gegen

Gasentweichung dieselbe Sicherheit zu bieten wie die Glocke selbst. Das

Verlängerungsstück ist an das Glockenrohr mittels eines kleinen Wasserabschlusses

gedichtet. Unten ist die Zugstange durch einen elliptischen Lenker geführt, welcher

bewirkt, daß die Stange stets gerade geht. An diesem Lenker sitzt auch der Hebel,

welcher die Zugstange zum Umsteuerungs-Mechanismus bewegt. Der Lenker ist

zusammengesetzt aus dem Hebel I und Hebel K sowie aus der sich hin und her bewegenden Rolle L, und er nimmt mit seinem Hebel K, an welchem der Hebel M befestigt und in N beweglich drehbar ist, die Zugstange O auf und nieder mit. Der Hebel K ist unter einem gewissen Winkel über den festen Drehpunkt hinaus

verlängert und trägt an diesem Ende die verstellbare Schraube D. Steigt die Glocke höher, wie sie steigen darf, wenn noch volle

Sicherheit vorhanden sein soll, daß kein Gas aus der Glocke in's Local gelangen

kann, so drückt die Verlängerung des Hebels K mit der

Regulirungsschraube P auf den Hebel Q, welcher mit den Hebeln R

und S auf der drehbaren Achse T befestigt ist, und bringt hierdurch die Winkelhebel U und V, drehbar in W, aus seiner Lage, wodurch die Nase des Hebels V heruntergeht und das Gewicht X, drehbar in Y, zum Fallen bringt. Der Hebel

S sitzt doppelt auf der Achse T, und ebenso sind zwei Hebel U und V vorhanden und zwei Gewichte X – und zwar so gestellt, daß beide Gewichte stets zu gleicher Zeit

fallen müssen. Das eine

Gewicht, welches in der Zeichnung nicht sichtbar ist, schließt durch einen Hahn die

Gaszuführung zu den Bunsen'schen Brennern J ab, das andere in der Zeichnung sichtbare Gewicht

hingegen schließt die Gasolinzuführung durch ein Ventil.

Sollte also jemals der Fall eintreten, daß das Gasausströmungsventil nicht durch die

Feder des Steuerungs-Mechanismus zugedrückt würde und eine fortgesetzte

Gaserzeugung die Glocke über ihren normalen Stand hinauftreiben würde, so wird der

ganze Apparat durch diese Sicherheitsvorrichtung außer Thätigkeit gesetzt. Das

Gleiche findet statt, wenn der Schwimmer Z im Bassin H herabsinkt, also nicht mehr genügend Wasser im

Behälter ist; es drückt dann einfach die Schwimmerstange auf den Hebel R, was die Auslösung der Gewichte X ebenfalls zur Folge hat. Außerdem wird durch die Hebel Q und S die Abstellung und

Außerbetriebsetzung noch mittels Lufttelegraph bewirkt, und somit jede nur zu

wünschende Sicherheit dafür erreicht, daß nie Gas in's Gashaus ausströmen kann, und

daß der Apparat nur dann functionirt, wenn er in normalem Zustande ist.

Der Steuerungs-Mechanismus für den Injector ist in jüngster Zeit neben anderen

Details durch Ingenieur Andreae in Wien –

Vertreter des Patent-Inhabers für Deutschland und Oesterreich –

wesentlich verbessert worden und läßt sich jetzt viel leichter montiren und besser

nach Belieben reguliren wie früher. Der ganze Mechanismus ist selbstständig auf eine

kleine Säule montirt und nur die Federn hängen am Injectorkörper. In der Mitte der

Säule in einem Schlitze sitzt der Hebel a, welchen die

Zugstange O bewegt. Nach hinten ist der Hebel verlängert

und bildet eine Gabel, in die zwei Regulirschrauben hineinragen, welche die den

Mechanismus des Injectors umschnellende Federgabel früher oder später mitzunehmen

gestatten. Eine Brücke b dieses Federgabel-Hebels

befindet sich nämlich zwischen den beiden Schraubenspitzen, und wird hierdurch beim

Auf- und Abgehen der Zugstange O mittels des

Hebels a, der durch die Schrauben auf die Brücke drückt,

mitgenommen. Sobald der Federgabelhebel etwas über die horizontale Lage kommt, so

ziehen ihn die beiden Spiralfedern, von denen nur die eine aus der Zeichnung

ersichtlich ist, entweder nach unten oder nach oben, und werden hierdurch

Lufteinströmungsventil oder Gaseinströmungsventil entweder geöffnet oder

geschlossen. Dies geschieht in folgender Weise:

In dem Schlitz des Mitnehmers d (Fig. 19) des Gabelhebels

a steckt rechts und links von dem oberen Säulenkopf

heraus ein Zapfen, welcher von den beiden Mitnehmern d

mitgenommen, und wodurch die Ventilstange e zurückgezogen

wird. Da nun der Mitnehmer d den Zapfen erst berührt,

d.h. mitnimmt beim Umschnappen der Federgabel a, so

geschieht das Oeffnen des Ventiles nicht nach und nach sondern plötzlich. Der

Federgabelhebel hat nun gleichzeitig eine zweite Function zu verrichten –

nämlich das Luftventil zu öffnen, und hierzu dienen die Verlängerungsstücke des

Federgabelhebels nach rückwärts, durch welche das Luftventil in die Höhe geworfen

wird. Das Luftventil sitzt nämlich lose auf der Stange f

und wird durch dieselbe gehoben. Die Ventilstange e geht

durch die frei gelassene Oeffnung in der Luftventilführung hindurch. Wenn nun

Gas- und Luftventil geöffnet sind, so ist die Gaserzeugung im Gang, und wird

das erzeugte Gas, sobald die Production größer ist als der Consum, den kleinen

Gasbehälter rasch füllen und zum Steigen bringen. Sobald der Behälter indessen in

die Höhe geht, wird nach sehr geringer Zeit der Federgabelhebel ebenfalls

zurückzugehen anfangen, und würden sich Luft- und Gasventil nach und nach

schließen, wodurch die richtige Wirkung des Injectors beeinflußt werden würde. Es

muß also die Schließung der Ventile auch wieder momentan erfolgen und darf die

Absperrung erst dann stattfinden, wenn die Glocke auf dem höchsten Stand angekommen

ist. Die Gasausströmungsöffnung wird nun einfach dadurch offen gehalten, daß beim

Aufgehen desselben ein Stahlstift in einen Einschnitt der Stangenführung

einschnappt. Dieser Einschnapper hält so lange das Gasventil durch den Einschnitt im

Führungsstück g zurück, bis der Federgabelhebel a wieder über seine horizontale Lage gebracht ist.

Schnappt der Federgabelhebel nach der oberen Seite über, so stößt er an das Stück

h; der Schnapper geht in die Höhe und die Feder i schlägt das Ventil zu. Da nun auf der Ventilstange für

Gas eine kleine Gabel sitzt, welche unter entsprechende Ansätze der Ventilstange für

Luftzuführung greift, so wird das Luftventil gerade so lange als das Gasventil offen

gehalten und dann durch seine eigene Schwere momentan geschlossen. Der ganze

Mechanismus ist demnach weiter nichts als ein Hebelwerk, welches durch Federkraft in

zwei verschiedene Lagen kommt und darin mehr oder weniger lange Zeit beharrt.

Die ganze Maschine besteht, wie aus dem Gesagten hervorgeht, im Wesentlichen aus vier

Theilen, aus dem Gasolin-Reservoir, dem Verdampfungs-Apparat, dem

Injector mit Steuerungs-Mechanismus und aus der Regulator- oder

Gasbehälterglocke. Alle Theile hängen wohl durch Rohre und sonstige

Verbindungsstücke mit einander zusammen; sie sind auch in der Zeichnung bis auf das

Gasolin-Reservoir auf einer gemeinschaftlichen Grundplatte angebracht, allein

da jeder Theil für sich ein Ganzes bildet, so können sie auch nach Belieben in

irgend welcher Entfernung von einander getrennt aufgestellt werden, ohne daß hierdurch der

regelmäßige Gang der Maschine beeinträchtigt würde.

Wir haben schon oben darauf aufmerksam gemacht, daß die Maschine unter allen

Verhältnissen geeignet ist, ein gleichförmiges Gas zu liefern. Da die

Lufteinströmungsöffnungen von Hand regulirbar sind, so steht es in der Macht des

Aufsehers der Maschine, zunächst durch Oeffnen und Schließen dieser Oeffnungen die

Qualität des Gases zwischen gewissen Grenzen zu reguliren. Da alsdann aber die

Geschwindigkeit, mit welcher die Gasolindämpfe ausströmen, sich nach der Spannung

der Gasolindämpfe richtet, und dem entsprechend auch die Quantität Luft variirt,

welche die Dämpfe durch den Injector mitreißen, so ist erklärlich, daß die

Gaserzeugung sich mit einer Regelmäßigkeit vollzieht, die nichts zu wünschen übrig

läßt. Nebenbei sei noch bemerkt, daß die Spannung in der Retorte nur innerhalb sehr

enger Grenzen schwanken kann, indem in der Retorte keine höhere Spannung entsteht

als im Gasolinreservoir.

Das Gas aus dem Injector der Fogarty'schen Maschine tritt

als fertig fabricirt, und da es keiner Reinigung etc. bedarf, somit direct

verwendbar in die Glocke H und von dort aus in die

Leitung ein. Eine Verschlechterung des Gases durch Condensation ist selbst bei

langen Leitungen und strenger Kälte nicht zu befürchten; die Erfahrung zeigt, daß

bei Darstellung von 15 Kerzengas höchstens 1 Kerze unterwegs verloren geht, und daß

nach dem ersten Wassertopf überhaupt keine Condensation mehr eintritt. Es leuchtet

dies auch ein, wenn man berücksichtigt, daß das Gas mit einem Ueberschuß an Wärme

erzeugt und durch die fortwährend frische Erzeugung des Gases stets neue Wärme in

das Rohrnetz eingebracht, das Gas also nicht stark abgekühlt wird.

Nachstehend sind die Größen und Preise der verschiedenen Maschinen angegeben, wie sie

Ingenieur Andreae gegenwärtig liefert.

NummerderMaschine.

Flammenzahl,für welche

dieMaschinegebaut ist.

Maximal-Leistungsfähigkeitder

Maschinein Flammenzahl.

Größe der

dazugehörigenGasolinbehälterin Liter.

Anzahl derGasolinbehälter.

Preis der Maschinein Guldenö. W.

incl.Luftpumpe,aber exclusiveGasolingefäß.

1

25

40

125

1

900

2

50

90

125

2

1200

3

100

150

250

2

1600

4

180

280

500

2

2200

5

300

450

500

3

3000

6

500

700

500

4

3800

7

750

950

500

6

4500

8

1000

1200

500

6

5000

Zur Erzeugung von 1000 Kubikfuß engl. (28,32 K. M.) Leuchtgas braucht die Gasmaschine

nach Andreae's Angabe 11 1/2 bis 12 1/2 Kilogrm. Gasolin,

und berechnen sich danach die Kosten für 1000 Kubikfuß wie folgt:

12 1/2 Kilogrm. Gasolin (à

16 fl. per 50 Kilogrm., ab Fabrik)

fl. 4. –.

Emballage und Transportspesen für 12 1/2 Kilogrm.

Gasolin (à 2 fl. per 50 Kilo)

fl. –. 50.

–––––––

zusammen ö. W.

fl. 4. 50.

Tafeln