| Titel: | Das sogenannte Ammoniakverfahren der Sodafabrikation; von Dr. K. List. |

| Fundstelle: | Band 212, Jahrgang 1874, Nr. XCVI., S. 507 |

| Download: | XML |

XCVI.

Das sogenannte Ammoniakverfahren der

Sodafabrikation; von Dr. K. List.Vom Hrn. Verfasser gefälligst eingesendeter Separatabdruck aus der Zeitschrift

des Vereines deutscher Ingenieure, 1874 Bd. 18 S. 93.

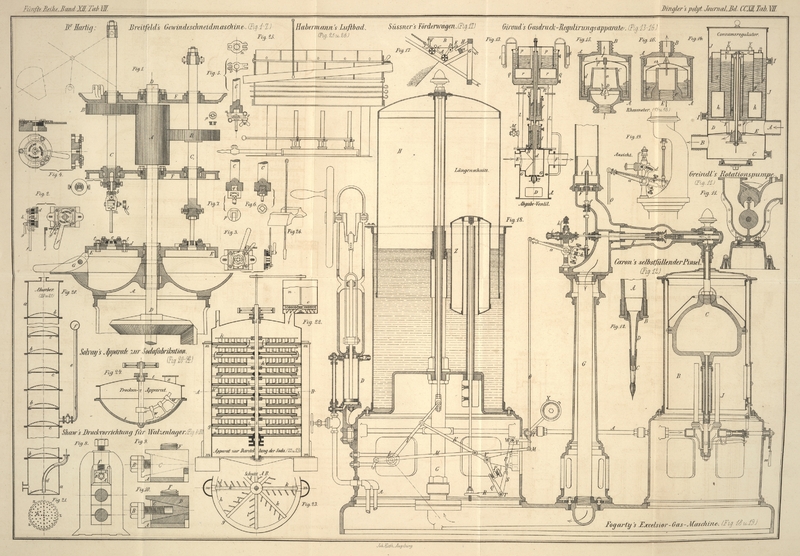

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

List, über das Ammoniaksodaverfahren.

Es liegt in der Eigenthümlichkeit der chemischen Industrie begründet, daß auf ihrem

Gebiete manche der wichtigsten Erfindungen sehr lange Zeit gebraucht haben, um sich

aus einem im Laboratorium gelungenen Versuche zu einem lebensfähigen

Fabrikationszweige zu entwickeln. Das schlagendste Beispiel hierfür liefert wohl die

Geschichte der Schwefelsäure. Schon im Jahre 1736 ist in England das in Frankreich

von Lefevre und Lemerie

angegebene Princip der heutigen Fabrikationsmethode ausgeführt worden, aber erst das

Jahr 1810 darf man als den Zeitpunkt ansetzen, von welchem die allgemeine Einführung

der englischen Fabrikationsmethode der Schwefelsäure datirt; denn erst nachdem in

diesem Jahre Holker in Rouen das System der

continuirlichen Verbrennung in Anwendung gebracht hatte, hat sie sich von dort aus

über alle Länder verbreitet.

Eine so langsame, sich über mehr als 70 Jahre hinschleppende Entwickelung würde nun

freilich in unserem rasch lebenden Zeitalter, wo die Industrie jeder Errungenschaft

der Wissenschaft geradezu auflauert, wohl nicht möglich sein. Und doch erleben wir

heute, daß eine Erfindung, die schon vor 35 Jahren patentirt worden ist, erst jetzt

in der chemischen Großindustrie mehrfach eingeführt wird und bestimmt zu sein

scheint, einen ihrer wichtigsten Zweige umzugestalten, wenn nicht auf ihrem ganzen

Gebiete eine durchgreifende Umwälzung zu verursachen. Auf das sogenannte

Ammoniakverfahren der Sodafabrikation – d.h. die Methode, kohlensaures Natron

mittels der Zersetzung von Kochsalz durch zweifach kohlensaures Ammoniak

darzustellen – ist 1838 von Hemming und Dyar in England ein Patent genommen; 1854 ist es zweimal

patentirt, in Frankreich an Türck, und an Th. Schlösing in Paris für Großbritannien und Frankreich.

Letzterer richtete 1855 in Gemeinschaft mit E. Rolland

eine Fabrik zu Puteaux bei Paris ein, welche aber 1858 schon wieder einging, weil

die Salzsteuer keine hinreichend vortheilhafte Production zuließ. Vor weiteren

Versuchen im Großen mögen auch wohl die Resultate abgeschreckt haben, welche Heeren 1858 bei der Untersuchung der Reactionen erhielt, welche dem

Verfahren zu Grunde liegen. Der Theorie nach müßte ein einfacher Umtausch zwischen

je einem Molecül Chlornatrium und einem Molecül zweifach kohlensaurem Ammoniak

stattfinden, indem sich Salmiak und zweifach kohlensaures Natron (Bicarbonat)

bilden, welches letztere sich dann seiner Schwerlöslichkeit wegen aus der

Flüssigkeit ausscheidet; Heeren fand aber bei seinen

Versuchen, daß weniger als die Hälfte des Kochsalzes zersetzt wurde, wenn er nicht

einen Ueberschuß von Ammoniak anwendete, dessen Wiederverwerthung zu schwierig sei,

um nicht leicht beträchtliche Verluste zu verursachen, und seine

Rentabilitätsberechnungen ergaben, daß die Darstellung von einfach kohlensaurem Natron nach dem Ammoniakverfahren keinen Gewinn

abwerfen könne, während freilich sich die Rechnung für das Bicarbonat günstiger

herausstellte. Dessenungeachtet war auf der Pariser Ausstellung 1867 von Ernst Solvay in Couillet nach dem Ammoniakverfahren erzeugte

Soda ausgestellt und, während in der Zwischenzeit über weitere Erfolge dieser

Methoden Schweigen herrschte, hat man jetzt auf der Wiener Ausstellung gehört, daß

sie in mehreren Fabriken seit längerer Zeit schon in regelmäßigem Betriebe ist; daß

sie in Couillet täglich 250 bis 500 Ctr. Soda, im Jahre 80,000 Ctr. liefert; in

Aachen bei M. Honigmann und auch in Kasan schon seit

mehreren Jahren ausgeführt wird. Wenn wir ferner erfahren, daß sie auch schon in

England, z.B. in Liverpool und Preston, festen Fuß gefaßt hat, so müssen wir es für

vollkommen berechtigt halten, daß die internationale Jury in Wien sowohl Schlösing und Rolland wie

Ernst Solvay mit der nur Wenigen zuerkannten höchsten

Auszeichnung (Ehrendiplom) geehrt hat. Um aber ihr Verdienst recht zu würdigen und

zu begreifen, weshalb von gewichtigen Stimmen der Sodafabrikation eine

UmwälzungA. W. Hofmann im amtlichen deutschen

Ausstellungs-Kataloge, S. 98 und R. Wagner

in Dingler's polytechn. Journal, 1873 Bd. CCIX S.

282. durch das Ammoniakverfahren prophezeit ist, müssen wir erörtern, welche

Vorzüge sie vor der bis jetzt allgemein angewendeten Methode von Leblanc besitzt.

Man hat der letzteren vielfach nachgerühmt, daß sie noch heute in derselben Weise

ausgeführt werde, wie Leblanc sie hinstellte, ohne daß

man wesentliche Verbesserungen habe auffinden können. Immerhin ist es doch aber eine

sehr zweifelhafte Ehre, als unverbesserlich zu gelten, und die zahlreichen Versuche,

ein anderes Verfahren zu finden, bezeugen, daß man Mängel an dem allgemein üblichen

erkannt hat. Die Bemühungen zielten hierbei vorzüglich darauf hin, die Verwandlung

des Chlornatriums in

kohlensaures Salz auf directerem Wege zu erreichen, als es bei dem Leblanc'schen Verfahren geschieht. Dieses erfordert ja

zuerst die Bereitung von Schwefelsäure aus Schwefel oder Kiesen, dann folgt eine

ganz in sich abgeschlossene Fabrikation, die Zersetzung des Kochsalzes durch die

Schwefelsäure in Sulfat und Salzsäure, woran sich wieder als besonderer

Fabrikationszweig die Umwandlung des Sulfates in rohe Soda und endlich die

Auslaugung der letzteren und das Eindampfen der Lauge resp. das Krystallisirenlassen

der Soda anreihen. Keines der hierbei entstehenden Nebenproducte kehrt wieder in den

Bereich dieser Fabrikation zurück, und die Massen von Abfallstoffen häuften sich

in's Unendliche an. Erst seit Einführung der Regeneration des Schwefels hat man

begonnen, in der Sodafabrikation einen Kreislauf einzuführen, wie er das Kennzeichen

einer wahrhaft rationellen Fabrikationsmethode ist, und wie in dessen möglichst

vollkommener Durchführung neben einer directen Umwandlung des Chlornatriums in

kohlensaures Salz gerade der Vorzug des Ammoniakverfahrens besteht.

Eine concentrirte Lösung von Chlornatrium, meistens erhalten durch Auslaugen von

Steinsalz, wird mit Ammoniakgas und Kohlensäure gesättigt, wobei sich unter Bildung

von Salmiak kohlensaures Natron als doppeltkohlensaures Salz (Bicarbonat)

ausscheidet, wie solches am einfachsten die folgende Gleichung ausdrückt: NaCl + NH₄O, 2CO₂ = NH₄Cl +

NaO, 2CO₂ oder NaCl +

NH₄HCO₃ =NH₄Cl + NaHCO₃. Das Bicarbonat wird abfiltrirt,

die Flüssigkeit eingedampft und mit Kalk oder Magnesia versetzt, um das zu neuen

Mengen von kohlensaurem Ammoniak nöthige Ammoniakgas zu liefern; aus dem Bicarbonat

wird durch Erhitzen die Hälfte der Kohlensäure ausgetrieben und tritt ebenfalls in

den Kreislauf wieder ein. Wenn bei der Ammoniakentwickelung Magnesia verwendet wird,

so läßt sich das hierbei entstandene Chlormagnesium durch Erhitzen mit Wasserdampf

in Salzsäure und Magnesia verwandeln, welche nun ebenfalls bei der

Ammoniakentwickelung einen Kreislauf möglich macht. Als Nebenproducte bleiben dann

nur die Salzsäure, in welcher der Chlorgehalt des angewendeten Kochsalzes sich

wiederfindet, und, falls die Kohlensäure durch Glühen von Kalkstein gewonnen wird,

gebrannter Kalk übrig, welche beide leicht eine vortheilhafte Verwendung finden. Auf

solche Weise wird also das einmal entwickelte Ammoniakgas benützt, um unbegrenzte

Mengen von Kochsalz zu zersetzen, und nur durch die in der Praxis unvermeidlichen

Verluste wird eine Recrutirung durch geringe Mengen von Salmiak nothwendig gemacht.

Dieses ergibt sich auf klare Weise aus den Angaben, welche M. Honigmann über die zum Betriebe nöthigen Materialien gemacht hat. Er gibt für die Erzeugung

von täglich 100 Ctr. Soda einen Verbrauch von nur 5 Ctr. Salmiak an, während doch,

wenn das Ammoniak nur einmal wirkte, zur Production von

100 Ctr. Soda auch 100 Ctr. Salmiak erforderlich wären.

Da von der praktischen Ausführung dieses in mehrfacher Hinsicht so interessanten

Processes weiter keine näheren Angaben bekannt geworden sind, so habe ich im

folgenden zunächst das Wesentlichste von dem zusammengestellt, was in Solvay's englischen Patenten darüber mitgetheilt ist.

E. Solvay hat sich zweimal ein Patent für sein Verfahren

geben lassen. In der Specification vom J. 1863 sind sämmtliche dabei verwendete

Apparate beschrieben; 1872 ist nur eine verbesserte Einrichtung des zur Absorption

der Kohlensäure dienenden Apparates und der zur Entwässerung resp. Umwandlung des

Bicarbonates in Soda dienenden Vorrichtungen patentirt und beschrieben.

Die Umwandlung des Kochsalzes in Bicarbonat geschieht in drei zusammenhängenden

Apparaten, von denen der erste zur Bereitung der concentrirten Salzlösung, der

zweite zum Sättigen dieser Lösung mit Ammoniak und der dritte zur Zersetzung der

ammoniakalischen Flüssigkeit durch Kohlensäure dient.

Die Bereitung der Salzlösung geschieht in einem niedrigen Reservoir aus Eisen, Stein

oder Holz, welches durch senkrechte Scheidewände in sechs oder mehr Abtheilungen

getheilt ist, von denen jede mit der benachbarten so communicirt, daß das in die

erste eingelassene Wasser in Schlangenwindungen bis in die letzte gelangt. Dieses

Reservoir wird mit Salz gefüllt und Wasser durch eine Oeffnung eintreten gelassen,

welche sich dicht über dem Boden in einer der Ecken befindet, und in welche ein Rohr

einmündet, das von dem Boden eines daneben stehenden, mit Wasser gefüllten Kastens

kommt. Dieser ist ebenfalls durch eine Scheidewand in zwei Abtheilungen getheilt; in

die erste – dem Auslaugebassin zugewendete – fließt aus einem mit Hahn

versehenen Rohre beständig Wasser; da nun die Scheidewand nicht höher ist als die

Scheidewände im Auslaugebassin, so wird die Flüssigkeit in beiden stets in gleicher

Höhe erhalten. Das über die Scheidewand im Wasserkasten überfließende Wasser fließt

aus der zweiten Abtheilung durch ein Rohr wieder ab. Auf dem Wege durch die

verschiedenen Abtheilungen des Auslaugebassins verwandelt sich das Wasser in eine

gesättigte Salzsoole. Da eine solche etwas zu stark ist, so läßt man in die letzte

Abtheilung einen constanten Wasserstrahl einfließen, der sie von 25 Grad des

Aräometers auf 23 bis 24 Grad bringt. Die letzte Abtheilung ist geräumiger als die übrigen und

enthält eine Filtrirvorrichtung, welche die Unreinigkeiten der Salzsoole zurückhält,

wenn sie in den Apparat übergeht, in welchem sie mit Ammoniak gesättigt wird. Dieser

ist ein mehr hohes als weites (cylindrisches?) Gefäß aus verzinntem Eisenblech oder

aus Blei mit einer Bekleidung von Holz; es steht tiefer als das Auflösungsbassin und

communicirt mit dessen letzter Abtheilung mittels eines Rohres, welches von dem

Boden des einen zu dem Boden des anderen führt. Hierdurch ist bewirkt, daß die

Niveaus der Flüssigkeiten in beiden sich nach dem Gesetze der communicirenden Röhren

richten müssen. Das zweite Gefäß hat einen durchlöcherten Boden, unterhalb dessen

das Ammoniakgas einströmt, welches nun durch die Löcher in viele einzelne Blasen

zertheilt, leicht von der Salzsoole absorbirt wird. Hierbei nimmt die Flüssigkeit

bedeutend an Volumen zu, während ihre Dichtigkeit von 23 bis 24 Aräometergraden bis

auf 13 bis 16 Grade abnimmt; da nun nach dem Gesetz der communicirenden Gefäße in

demselben Verhältniß das Niveau steigt, so bietet dieses Verhalten ein einfaches

Mittel, um den Gang so zu reguliren, daß auch aus dem zweiten Apparate nur eine mit

Ammoniak hinreichend gesättigte Flüssigkeit austreten kann. Es ist hierbei nur

erforderlich, ein seitliches Ausflußrohr in der Höhe anzubringen, bis zu welcher die

Flüssigkeit steigt, wenn ihre Dichtigkeit bis zu 16 Grad abgenommen hat. Diese

Anwendung der verschiedenen Dichtigkeiten zur Selbstregulirung nimmt Solvay ausdrücklich als seine Erfindung in Anspruch.

Da bei der Absorption des Ammoniakgases eine bedeutende Erwärmung eintritt, so geht

die gesättigte Lösung zunächst in ein Kühlgefäß, um durch kaltes Wasser, welches

durch ein Schlangenrohr fließt, abgekühlt zu werden, dann aber in den

„Absorber“, in welchem die Zersetzung durch Kohlensäuregas

stattfindet, welches letztere auf beliebige Weise, durch Brennen von Kalk oder durch

Zersetzen kohlensaurer Salze durch Salzsäure erzeugt werden kann.

Dieser Absorber war nach Solvay's erstem Patent ein aus

drei übereinander befindlichen Abtheilungen bestehender Kasten aus inwendig

verzinntem Eisen. In diesen waren horizontale Platten lose eingelegt, welche mit so

viel Löchern durchbohrt waren, daß die Summe ihrer Querschnitte nicht ganz den

Querschnitt des Rohres erreicht, durch welches das Kohlensäuregas eintrat. Die drei

Abtheilungen waren durch seitliche verticale Rohre so in Verbindung gesetzt, daß die

ammoniakalische Soole zuerst in die mittlere Abtheilung eintrat, sich über die

horizontalen Platten ergoß und, wenn diese Abtheilung ganz gefüllt war, in die obere

stieg und aus dieser schließlich in die untere gelangte. Während sie sich auf diesem weiten Wege

langsam fortbewegte, kam ihr von unten die Kohlensäure mit leichtem Druck entgegen,

wurde durch die Löcher in unzählige Blasen zertheilt und unter solchen Umständen

leicht absorbirt. Solvay hat sich später von der

Unvollkommenheit dieses Apparates überzeugen müssen, und wendet statt seiner

gegenwärtig einen Cylinder a von 10 bis 16 Meter Höhe

und geringer Weite an, der in Figur 20 und 21 dargestellt

ist. In diesem Cylinder liegt eine Anzahl fein durchlöcherter Platten b, b . . . „von der Gestalt eines

Kugelsegmentes“ und ebenfalls eine Anzahl von Platten c, c . . . mit einem oder nur wenigen Löchern, welche

nur eben dem Gase und der gesättigten Lösung den Durchgang gestatten, ohne daß sich

die frisch eintretende Flüssigkeit mit der am Boden befindlichen, nahezu gesättigten

vermischen kann. Am Rande der durchlöcherten Platten werden zweckmäßig Zähne z ausgeschnitten, damit die Flüssigkeit und das Gas

durch die Lücken passiren können, wenn sich die Löcher zum Theil verstopft haben.

Dieser Absorber wird immer mit Flüssigkeit beinahe angefüllt erhalten, während

Kohlensäure mittels einer Compressionspumpe unten durch das Rohr d hineingetrieben wird. Hierdurch wird das Gas nicht nur

in sehr innige Berührung mit einer sich ihm entgegen bewegenden Flüssigkeitssäule

gebracht, sondern verrichtet auch, indem es expandirt, eine bedeutende mechanische

Arbeit und nimmt hierbei eine so große Menge von Wärme in Anspruch, daß eine

Erhitzung der Flüssigkeit verhindert wird, wie sie sonst durch die Absorption der

Kohlensäure durch das Ammoniak hervorgebracht würde und welche nach Solvay's Erfahrung nur schwer auf andere Weise vermieden

werden kann. Die Flüssigkeit tritt in ungefähr halber Höhe des Cylinders durch ein

Rohr e ein, in welches sie aus einem Troge f einfließt, so daß ihr Niveau immer in gleicher Höhe,

etwa 3 Meter unter dem oberen Ende des Cylinders erhalten wird. Der Trog ist

geschlossen und steht mit dem oberen Ende des Cylinders durch ein Rohr in

Verbindung, welches in beiden gleichen Druck erhält (in der Zeichnung nicht

angegeben). Derselbe Trog kann mehrere Absorber speisen. Auf diese Weise wird nur in

der oberen Hälfte die Flüssigkeit erneuert; sie sinkt nur sehr langsam nieder und

ist, da sie bald mit Kohlensäure gesättigt ist, geeignet, alles Ammoniakgas

aufzunehmen, welches das Gas aus dem unteren Theile des Absorbers mit fortreißen

könnte. Die Absorber müssen so hoch sein, daß wenigstens die Hälfte der unten

eintretenden Kohlensäure absorbirt, und zugleich alles in der Flüssigkeit enthaltene

Ammoniak in Bicarbonat übergeführt wird. Eine Höhe von 11 bis 16 Meter, wobei das

Gas mit einem Druck von 1 1/2 bis 2 Atmosphären eingetrieben werden muß, gibt die

besten Resultate. Zweckmäßig ist, das Gas nicht als continuirlichen Strom eintreten zu lassen, weil

die unregelmäßige Bewegung verhindert, daß sich das ausgeschiedene Bicarbonat an

irgend einer Stelle absetzt. Dennoch werden sich die kleinen Löcher der Platten von

Zeit zu Zeit durch eine harte Kruste verstopfen; alsdann wird der Absorber entleert,

mit Wasser gefüllt. Dampf eingeleitet und, wenn die Krusten vollständig gelöst sind,

die Lösung herausgelassen und der Absorber mit der Flüssigkeit aus einem anderen

Absorber gefüllt und mit dieser weiter gearbeitet.

Die mit Kohlensäure gesättigte Flüssigkeit läßt man am besten portionenweise alle 30

Minuten auslaufen; das darin suspendirte Bicarbonat wird am zweckmäßigsten auf einem

Vacuumfilter gesammelt und mit einer sehr geringen Menge kalten Wassers gewaschen.

Zugleich kann es hier schon den zum Verkauf erforderlichen Grad von Trockenheit

erhalten, indem Luft oder ein anderes Gas von etwa 50° C. hindurch geleitet

wird. Auch in einfach kohlensaures Natron kann es in den Vacuumfiltern verwandelt

werden dadurch, daß überhitzter Dampf oder die Gase aus den Kalköfen hindurch

geleitet werden; doch ist sowohl für das Trocknen als für die Umwandlung in Soda der

folgende Apparat vorzuziehen.

In einem verticalen Cylinder g (Fig. 22 und 23) befinden

sich in passender Entfernung übereinander eine Anzahl runder Platten h mit Oeffnungen am Umfange und in der Mitte. Eine

verticale Welle i geht durch den Deckel und Boden des

Cylinders und trägt Arme k, k . . . mit Schabmessern l, l . . ., welche die auf den Platten liegende Masse

abwechselnd nach der Peripherie der einen und nach der Mitte der folgenden Platte

fortschieben, so daß sie allmälig von der obersten Platte bis auf den Boden des

Cylinders gelangt. Die Platten selbst sind hohl und werden durch Einlassen von Dampf

oder heißen Gasen von irgend welcher Abstammung aus dem Rohre m, m erhitzt. Das Bicarbonat wird mittels eines Apparates n oberhalb des Cylinders aufgegeben, welcher dem Rumpfe

einer Mahlmühle ähnlich ist und dessen Arme o sich

langsam bewegen; er wird immer angefüllt erhalten, damit hier die Kohlensäure nicht

entweicht. Die getrocknete Masse kommt am Boden des Cylinders bei p in feingemahlenem Zustande zum Verpacken fertig

heraus. Die beim Trocknen ausgetriebenen Gase treten durch ein Rohr r im Deckel heraus.

Wenn man nicht hohle Platten anwenden will, kann auch das heiße Gas direct durch den

Cylinder geleitet werden.

Ein anderer für die Bereitung von Soda anwendbarer Trockenapparat besteht aus einem

eisernen Kessel s (Fig. 24), der mit einem

Deckel verschlossen

ist, durch welchen in einer Stopfbüchse eine verticale Welle v geht. Letztere trägt unten Arme mit Schabemessern w, durch welche das eingefüllte Bicarbonat umgerührt wird, während der

Kessel durch ein darunter befindliches Feuer bis auf die erforderliche Temperatur

erhitzt wird.

Das in einem dieser beiden Apparate ausgetriebene Gas wird durch eine Luftpumpe in

einen Waschapparat gebracht, worin alles darin enthaltene Ammoniak zurückgehalten

wird; wenn Soda erzeugt wurde, so wird die ausgetriebene Kohlensäure wieder den

Absorbern zugeführt.

Es bleibt nun nur noch die Darstellung der Wiedergewinnung des Ammoniaks aus dem in

den Absorbern entstandenen Salmiak übrig. Da das Kochsalz in den Absorbern nach Solvay vollständig zersetzt wird, so ist die von dem

Bicarbonat abgelaufene Flüssigkeit im Wesentlichen nur eine Lösung von Salmiak,

welche etwas freie Kohlensäure enthält (und soviel doppelt kohlensaures Natron, als

unter den Umständen löslich ist. Ls.); sie braucht also zur Ammoniakentwickelung nur

durch Kalk zersetzt zu werden. Für diesen Zweck hat Solvay in seinem ersten Patente einen eigenthümlichen Apparat beschrieben,

der aus einem langen eisernen Cylinder ähnlich einem Dampfkessel besteht, dessen

eines Ende von kochendem Wasser erhitzt wird; in der Mitte wird fein zermahlener

Kalk durch eine mechanische Vorrichtung eingestreut und entwickelt aus dem Salmiak

Ammoniakgas, welches dann an dem anderen Ende durch das letzteres umgebende kalte

Wasser abgekühlt und von einem großen Theil des Wasserdampfes befreit wird, um

endlich aus einem Rohre zu entweichen, welches in den Apparat führt, worin es von

der Salzsoole absorbirt wird. In dem neuen Patente von 1872 findet sich nur die

Angabe, daß Solvay zur Wiedergewinnung des Ammoniaks aus

der von dem Bicarbonate getrennten Flüssigkeit sich „der gewöhnlichen

bekannten Methoden“ bedient, aber an Orten, wo Salzsäure einen hohen

Preis hat, hierzu Magnesia oder basisches Chlormagnesium benützt. Die nach der

Ammoniakentwickelung zurückbleibende Lösung von Chlormagnesium wird zur Trockne

eingedampft und der Rückstand in Wasserdampf erhitzt, bis keine Salzsäure mehr

entweicht; letztere wird condensirt oder direct zur Chlorbereitung verwendet.

Hierbei bleibt Magnesia zurück, welche von Neuem ausgewaschen wird und dann zur

Zersetzung der Salmiaklösung dient u.s.w. Hierbei wird auch das der Zersetzung etwa

entgangene Kochsalz wieder nutzbar gemacht.

In solcher Weise hat Solvay bei seinem Verfahren den

Vorzug einer directen Umwandlung des Chlornatriums in kohlensaures Natron mit den

Vortheilen eines fortwährenden Kreislaufes der angewendeten Materialien vereinigt und sowohl

die Einwirkung der Gase und Flüssigkeiten aufeinander durch Entgegenbewegung und

Vermehrung des Druckes benützt, wie auch eine Selbstregulirung des richtigen Niveaus

der Flüssigkeiten zu erreichen gewußt.

Dem in Vorhergehendem über das Solvay'sche Verfahren

Mitgetheilten können wir nur noch Weniges über die Ausführung des Ammoniakverfahrens

in Deutschland hinzufügen. Die Erfolge, welche dasselbe bei uns gehabt hat, hüllen

sich in tiefes Geheimniß, und die Schweigsamkeit derer, welche darüber berichten

könnten, ist in diesem Falle nur zu berechtigt, da sie in unseren

Patentverhältnissen begründet ist. Allgemein bekannt geworden sind nur die Angaben,

welche von M. Honigmann in Aachen, der gegenwärtig in

Verbindung mit M. Gerstenhöfer die Einführung des

Ammoniakverfahrens zu seinem Berufe gemacht hat, über die bei seiner Einrichtung

nöthigen Mengen der Rohmaterialien gemacht sind.Ueber die Einrichtung selbst haben wir nur erfahren können, daß zur

Absorption der Kohlensäure nicht hohe Flüssigkeitssäulen wie in Solvay's Absorbern angewendet werden. In einer Annonce der Kölnischen, Straßburger u.a. Zeitungen hat Honigmann angegeben, daß die Anlagekosten einer Fabrik,

welche täglich 100 Ctr. calcinirter Soda von 90 Procent liefert, 30. 000 Thlr.

betragen und daß zu 100 Ctr. Soda 200 Ctr. Steinsalz, 200 Ctr. Kohle, 150 Ctr.

Kalkstein, 10 Ctr. Schwefelsäure von 50° Baumé und 5 Ctr. Salmiak

erforderlich sind. Hierbei mußte auffallen, daß die Menge des Steinsalzes etwa

doppelt so groß angegeben ist, als nöthig wäre, wenn es vollständig in kohlensaures

Salz umgewandelt würde, wie solches Solvay angibt, denn

der Theorie nach sind ja zur Darstellung von 106 Theilen reinem kohlensauren Natron

117 Theile Chlornatrium erforderlich. Wir werden hierdurch an das erinnert, was wir

eingangs über die Untersuchungen von Heeren mitgetheilt

haben. Es hätte aus diesem Umstande geschlossen werden können, daß das Verfahren Honigmann's von dem Solvay'schen wesentlich abwiche; Hr. M. Honigmann

hat mir aber in einer gütigen Mittheilung über diesen Punkt als Grund angegeben, daß

mit dem Natronbicarbonat zugleich doppelt kohlensaures Ammoniak niederfalle. Wenn

eine gesättigte Kochsalzlösung mit der äquivalenten Menge kohlensauren Ammoniaks

oder auch Ammoniak versetzt und Kohlensäure hindurch geleitet werde, bestehe die

sich ausscheidende feste Masse aus

Natriumbicarbonat

94 Proc.

Ammoniumbicarbonat

6 „

und die Flüssigkeit enthalte ungefähr

Ammoniumbicarbonat

4 Proc.

Chlorammonium

20 „

Chlornatrium

12 „

Es werde um so mehr Ammoniumbicarbonat ausgefällt, je weniger Kochsalz vorhanden ist.

Wenn etwas mehr als 1 Aequivalent genommen werde, so sei das Bicarbonat nach dem

Trocknen fast frei von Ammoniak. Für praktisch zweckmäßig erklärt er die 1/2 fache

Menge Kochsalz. Die in der erwähnten Annonce angegebenen Zahlen seien jedoch nicht

als für die Calculation maßgebend anzusehen, sondern bedeutend zu hoch gegriffen,

weil Honigmann

„die Garantie der Einhaltung derselben mit den gelieferten Apparaten und

sofort nach Inbetriebnahme übernehme“. Die Zahlen, welche als den

bisherigen Erfahrungen entsprechend angegeben sind, stellen wir in Folgendem (unter

III) mit den Angaben der Annonce in der Kölnischen Zeitung und Straßburger Zeitung

(I) und den in einer im Kladderadatsch veröffentlichten (II) zusammen. Es werden

verlangt für die Production von 100 Ctr. Soda:

I.

II.

III.

bei 90 Proc.

bei 95 Proc.

bei 98 Proc.

Na₃CO₂

Na₃CO₂

Na₃CO₂

Steinsalz

200

190

175

Steinkohle

200

156

150

Kalkstein

150

140

130

Schwefelsäure von 50° Baumé

10

8

6

Salmiak

5

4

3

Die für den Salmiakverbrauch berechnete Menge soll dazu dienen, den unvermeidlichen

Verlust an Ammoniak zu decken. Die Schwefelsäure wird verwendet, um den

Ammoniakgehalt der Feuerungsgase zurückzuhalten, welche mit der Ammoniaklösung in

Berührung gewesen sind.

Aus obigen Zahlenreihen geht unzweifelhaft hervor, daß das angewendete Verfahren sich

noch in einer Entwickelungsperiode befindet. Hierauf deuten auch die Vorgänge auf

dem Etablissement der Gesellschaft „Chemische Industrie“ zu

Schalke bei Gelsenkirchen hin, auf welche die Erklärung Honigmann's in der Kölnischen Zeitung vom 12. Februar 1872 aufmerksam

gemacht hat, die aber von zu privater Natur ist, um hier mehr als erwähnt werden zu

dürfen. Jedenfalls sind aber jene Zahlen wohl geeignet, das Interesse der

Sodafabrikanten für das Ammoniakverfahren rege zu erhalten; berechnen sie doch nach

der Columne III, mit Berücksichtigung der Verzinsung des Anlagecapitals und Kosten

für Instandhaltung und Arbeitslohn, die Productionskosten für den Centner Soda zu

nur 3 Thaler, gegenüber dem gegenwärtigen Verkaufspreise der calcinirten Soda von 4 bis 6

Thaler! Da aus diesem Grunde die Einrichtung nach Honigmann an mehreren Orten theils in Betrieb gesetzt ist, theils in

Vorbereitung sich befindet, so ist zu erwarten, daß sich bald ein bestimmteres

Urtheil über dieselbe herausbilden wird. Es sei hier nur noch bemerkt, daß sie schon

seit längerer Zeit zu Nagy-Bocsko in der Marmoroz mit gutem Erfolge in

Betrieb sein soll, wie mir von unparteiischer Seite versichert ist.

Die enthusiastische Begrüßung, welche die Erfolge des Ammoniakverfahrens aus Anlaß

der Wiener Ausstellung fanden, hat übrigens in den industriellen Kreisen keinen

vollen Widerhall gefunden. Der Stimmung der Sodafabrikanten Englands hat G. Lunge Ausdruck in einer Rede gegeben, welche er als

Präsident der chemischen Gesellschaft von Newcastle on Tyne beim Jahresanfang

gehalten hat, indem er äußerte, daß die internationale Jury in Wien wohl

„zu sanguinisch“ glaube, daß das Ammoniakverfahren

wahrscheinlich die Methode Leblanc's verdrängen werde. Da

ebendort ausgesprochen ist, daß jetzt erst eine einzige Firma den Sodaproceß in

Betrieb habe oder wenigstens vorbereite, so muß es dieselbe sein, von der wir

erfahren haben, daß dort die Einübung der Arbeiter auf die ungewohnte systematische

Behandlung der Flüssigkeiten, sowie die Arbeit mit den Compressionspumpen die

größten Schwierigkeiten verursacht haben. Auch unter den deutschen Sodafabrikanten

scheint die Ansicht vorzuherrschen, daß für das Ammoniakverfahren nur da die

Aussichten günstig sind, wo die Verhältnisse der Ausführung der Leblanc'schen Methode Schwierigkeiten bereiten, und

dagegen für das Ammoniakverfahren besonders günstige Umstände vorliegen. Zu

letzteren gehört vor Allem das Vorhandensein einer besonders billigen gesättigten

Salzsoole, also namentlich einer gesättigten natürlichen Soolquelle. Eine solche hat

in Northwich die Veranlassung zu der Errichtung einer Fabrik nach Solvay's Patent gegeben. In Deutschland würden aus diesem

Grunde sich hierzu vor Allem die Soolen aus den Soolwerken des Salzkammerguts und

Berchtesgaden's empfehlen, sowie auch die weniger bekannte Soolquelle bei Göttingen.

Auch an Kalkstein ist an diesen Localitäten kein Mangel.

Schließlich muß noch hervorgehoben werden, daß eine größere Verbreitung des

Ammoniakprocesses eine Steigerung im Preise des Salmiaks zur natürlichen Folge haben

würde, für welche keineswegs eine größere Production von Salmiak das Gegengewicht

bilden würde, da ja schon jetzt durch die Fabrikation von Düngmitteln und die

Verwendung des Salmiakgeistes in den Eismaschinen die Quellen für

Ammoniakverbindungen in

größeren: Maße als zu früheren Zeiten in Anspruch genommen werden.

Jedenfalls wird die fernere Geschichte des Ammoniakverfahrens der Sodafabrikation ein

allgemeines Interesse behalten, indem sie uns den Kampf einer der Theorie nach

vortrefflichen Methode mit den Schwierigkeiten der praktischen Ausführung

vorführt.

Tafeln