| Titel: | Die Gesteinsbohr-Maschinen der Wiener Ausstellung 1873; von R. Ziebarth. |

| Fundstelle: | Band 215, Jahrgang 1875, S. 203 |

| Download: | XML |

Die Gesteinsbohr-Maschinen der Wiener

Ausstellung 1873; von R.

Ziebarth.Mit gefälliger Genehmigung des Hrn. Verfassers aus der Zeitschrift des Vereines deutscher

Ingenieure, 1874 S. 715 u. ff.D. Red.

Mit Abbildungen auf Taf.

VI, VII und VIII.

Ziebarth, über Gesteinsbohrmaschinen auf der Wiener

Weltausstellung.

Das den letzten Jahrzehnten in der Entwicklung der Industrie maßgebende Princip, die

schwere Handarbeit nach Möglichkeit durch die Arbeit von Elementarkräften zu

ersetzen, und der damit in den meisten Fällen verbundene Gewinn an Zeit haben auch

in neuerer Zeit den Maschinen zum Bohren der Sprenglöcher in Gestein eine größere

Aufmerksamkeit der Techniker zugewendet. Namentlich die Erkenntniß, daß die

großartigen Unternehmungen, welche mittels Hindurchführung der Schienengleise durch

Gebirgsketten, die für Eisenbahnen unübersteiglich sind, die Verbindung bisher für

den Eisenbahnverkehr geschiedener Länder herstellen wollen, ohne die Zuhilfenahme

von leistungsfähigen Maschinen eine sehr lange Zeit beanspruchen und dadurch ihre

Rentabilität in Frage stellen würden, hat dem Bergbau die Gesteinsbohrmaschinen

entlehnt und diese, für ihre besonderen Zwecke umgewandelt und verbessert, auch dem

Bergmann wieder zur Verfügung gestellt.

Besonders wurde dabei das Ziel im Auge behalten, die Maschine zwar möglichst schnell

arbeitend und leistungsfähig, daneben aber auch möglichst einfach und derartig

herzustellen, daß ihre bewegenden Theile den Einwirkungen des bei ihrer Wirksamkeit

unvermeidlichen Staubes und Schmutzes so viel als möglich entzogen wurden. Die

Bewegungen, welche eine Bohrmaschine auszuführen hat, sind dreierlei: das stoßende

Vorschieben des Bohrmeißels sowie dessen Zurücknahme, das Umsetzen des Bohrers und

endlich dessen Vorschub. Mit Ausnahme der letzteren werden von sämmtlichen Apparaten

diese Bewegungen selbstthätig ausgeführt. Als Motor für die Gewinnung der

erstgenannten Bewegung dient allgemein die treibende Kraft der comprimirten Luft,

welche, mit 1 1/2 bis 2 1/2 Atmosphären Ueberdruck auf den Kolben der Maschine

wirkt. Ihre abwechselnde Zuführung vor und hinter den Kolben geschieht auf die

mannigfachste Weise mittels Schieber-, Kolben- und Hahnsteuerung,

welche ihrerseits wieder auf mehrfach verschiedene Weise umgesteuert werden, in der

Regel aber so, daß der Wechsel der Steuerung momentan erfolgt. Das Umsetzen des

Bohrers wird entweder durch Sperrräder oder durch Führung eines an dem Bohrer u.s.w.

festen Theiles in einer

schraubenförmigen Nuth bewirkt. Zum Vorschub dient in allen Fällen eine

Leitspindel.

Bei den auf der Ausstellung vertretenen, zum Theil schon länger bekannten, zum Theil

neu vorgebrachten Maschinen waren die eben angeführten Bewegungsarten sämmtlich in

verschiedener Combination zur Ausführung gebracht. Es betheiligten sich dabei

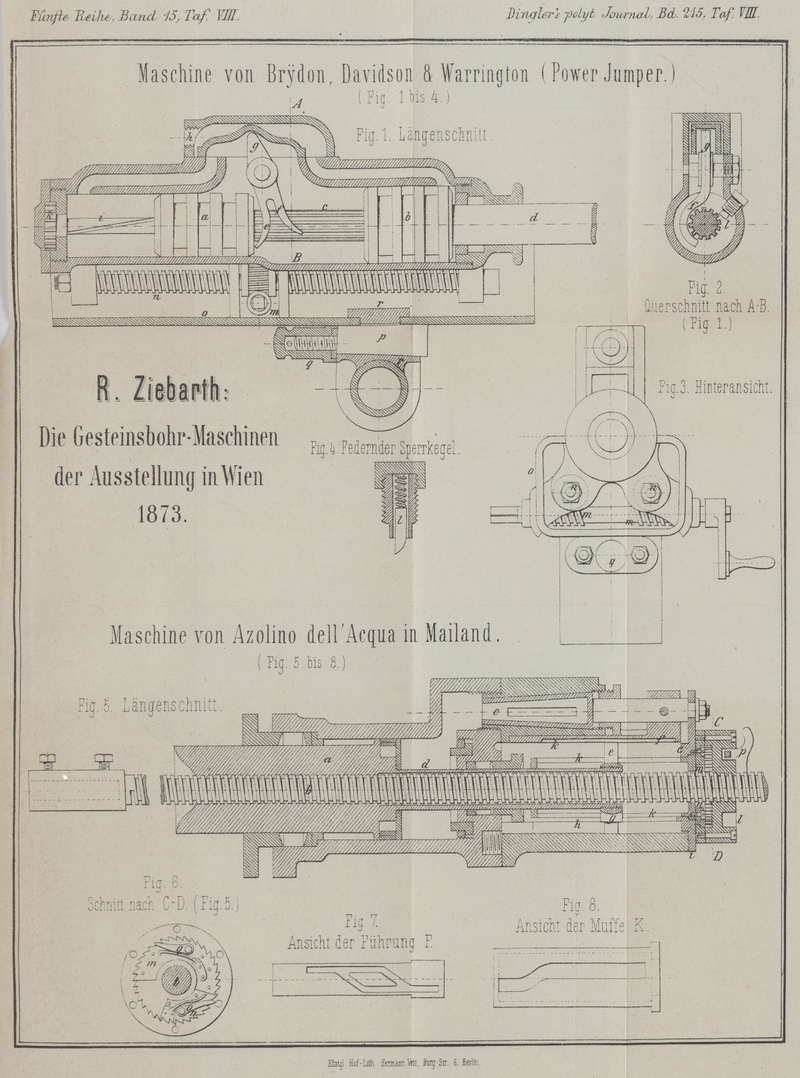

England mit einer Maschine, dem sogen. Power Jumper von Braydon, Davidson und Warrington, welche

allerdings nicht in dem Kataloge aufgenommen war, während die darin enthaltene

Bohrmaschine von MacKean (beschrieben 1872 206 172) in der Ausstellung fehlte; Belgien mit der

Maschine von Dubois und François; Italien mit der von Azolino dell'

Acqua; Deutschland mit den Apparaten von Osterkamp,

Sachs, Rosenkranz und von Sotzmann; endlich

Oesterreich mit der Maschine von Burleigh. Ueber die

Maschinen von Rosenkranz und von Sotzmann war überhaupt nichts zu erfahren; von einem großen Theile sind

mir mit dankenswerther Freundlichkeit Zeichnungen und Beschreibungen zur Verfügung

gestellt worden, während die ebenfalls zugefügten Notizen über den Power Jumper und

die italienische Maschine ausblieben; doch konnte ich für diese meine Skizzen nach

den Veröffentlichungen von A. Habets (Revue universelle, 1874 S. 89) vervollständigen. Es kann

in dem Nachfolgenden nur eine Beschreibung der Maschinen und ihrer Wirksamkeit

gebracht werden; von einer Mittheilung der mir mehrfach gegebenen Resultate muß ich

wegen Mangel an Raum absehen und mir deren Veröffentlichung auf eine spätere Zeit

versparen.

Betrachten wir die einzelnen Maschinen in der Reihenfolge, wie die einzelnen Theile

ihres Mechanismus mehr in das Innere verlegt und so den äußeren Einwirkungen

entzogen sind.

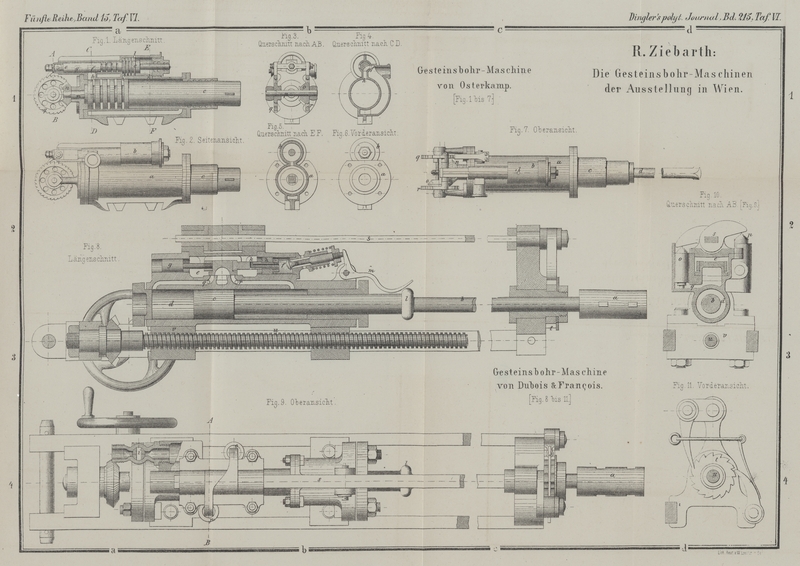

Die Maschine von Osterkamp, welche von A. Klinkenberg in Burtscheid vorgeführt wurde, ist in Fig. 1 bis 7 auf Taf. VI

[c/1] in Ansicht und verschiedenen Schnitten

dargestellt. Von den beiden Cylindern, mit denen dieselbe ausgerüstet ist, dient der

größere a als Treibcylinder, indem an seine Kolbenstange

c die Bohrstange mittels eines Keiles befestigt ist,

der kleinere b als Steuercylinder. In ihm bewegt sich

der Steuerkolben d; seine Kolbenstange e, welche in einer Verlängerung des Cylinders luftdicht

eingeschlossen ist, dient als Schieber und enthält die beiden Oeffnungen f und g von denen die

erstere mit der gepreßten Luft in Verbindung steht, die zweite sich nach der

Atmosphäre öffnet.

Bei der in Fig.

1 gezeichneten Stellung des Treibkolbens wird durch den Canal f und die Oeffnung h im

Cylinder Luft hinter den Kolben geführt, so daß dieser vorwärts getrieben wird. Zwar steht auch mittels des

Cylindermantels die Vorderseite mit der gepreßten Luft in steter Verbindung, doch

ist deren Widerstand wegen der kleinen Kolbenfläche, auf welche sie einwirken kann,

nur gering. Bei der angegebenen Kolbenstellung ist auch die Oeffnung k des Cylinders offen, so daß die gepreßte Luft in den

Steuercylinder treten kann; sie hält dann den Steuerkolben in der gezeichneten

Stellung fest. Wird jedoch bei dem Vorwärtsgange des Arbeitskolbens die Oeffnung k geschlossen, dagegen die weiter hinten liegende i geöffnet, so drückt die hinter den Steuerkolben durch

i einströmende Luft denselben vorwärts, wobei die

Luft vor dem Kolben durch l entweicht. Dadurch tritt

aber die Oeffnung h unter den Canal g und setzt den Raum hinter den Kolben c mit der äußeren Luft in Verbindung. In Folge dessen

erhält die gepreßte Luft vor dem Kolben einen Ueberdruck, welcher den Kolben

rückwärts treibt. Die Oeffnung k wird wieder frei, der

Steuerkolben geht ebenfalls zurück und bringt die Oeffnung h vor den Einströmungscanal f. An dem hinteren

Ende der Kolbenstange e sind aber zwei Sperrklinken

angebracht, welche die auf dem Bolzen p sitzenden beiden

Sperrräder q und r um ein

entsprechendes Stück drehen. Das eine derselben ist mit dem conischen Rade o zusammengegossen und dreht mittels desselben das

conische Rad n, das auf einem Bolzen m festsitzt, welcher durch den hinteren Cylinderdeckel

hindurchreicht und im Cylinder selbst vierkantig gebildet ist. Andererseits hat der

Arbeitskolben, wie Fig. 5 zeigt, eine vierkantige Bohrung, in welche der Bolzen m eintreten kann. Die Drehung des Rades n und des Bolzens m wird

dadurch dem Kolben und somit auch dem Bohrer mitgetheilt. Ein an dem Cylinder a angebrachter Sperrkegel verhindert eine verkehrte

Drehung der Räder.

Der Vorschub erfolgt von Hand, indem die Maschine mittels des in der Zeichnung

angegebenen Fußes auf ein Gestell festgekeilt wird, welches die zum Verschieben

dienende Leitspindel mit einer Handkurbel enthält.

Bei den Arbeiten am Mont-Cenis-Tunnel war, wie bekannt, hauptsächlich

die Bohrmaschine von Sommeiller mit gutem Nutzen

verwendet worden. Indessen hatten sich bei diesem Instrument noch einige Mängel

gezeigt, namentlich in der complicirten Anordnung des Vorschubes, welche durch die

auf gleichen Constructionsprincipien beruhende und ihr in manchen Einzelheiten

ähnliche Maschine von Dubois und Françis als beseitigt angesehen werden können. Ausgestellt war

dieselbe in vier Exemplaren von der Gesellschaft John

Cockerill in Seraing und wurde auch mehrfach in Betrieb gesetzt. Fig. 8 bis 11 Taf. VI

[c/3] stellen die Maschine dar.

Der Kopf a zur Aufnahme der Bohrstange sitzt am vorderen

Ende der ziemlich langen Kolbenstange b, deren Kolben

c sich in dem Cylinder d

bewegt. Zur Steuerung dient ebenfalls ein gewöhnlicher Muschelschieber, welcher

indessen seine Bewegung durch zwei Steuerkolben erhält; es ist an beiden Seiten des

Schieberkastens je ein Cylinder e und f angegossen, in welchen sich die auf der Schieberstange

hinten und vorn angebrachten Kolben g und h verschieben können. Von diesen hat h einen größeren Durchmesser als g so daß der Druck der durch den Hahn i (Fig. 9) über

den Schieber eintretenden comprimirten Luft die Kolben mit dem Schieber vorwärts

treibt und dadurch den Luftcanal hinter dem Arbeitskolben c öffnet, in Folge dessen dieser mit dem Bohrer nach vorwärts getrieben

wird.

Nun ist aber der Kolben h mit einer Durchbohrung k versehen, deren Oeffnung durch ein kleines, in der

Zeichnung nicht angegebenes Ventil regulirt werden kann. Durch dieselbe tritt

langsam die Luft in den Cylinder f und stellt dadurch

das Gleichgewicht gegen beide Flächen des Kolbens h her.

Dies bewirkt, daß der Druck der arbeitenden Luft auf den Kolben g überwiegt und den Schieber zurückführt, so daß jetzt

Luft vor den Kolben c treten kann. Hierdurch wird

derselbe zurückgeführt, und es stößt der auf der Kolbenstange angebrachte Bund l gegen die Klinke m, welche

mittels eines zweiten Hebelsarmes das bisher durch eine Feder geschlossen gewesene

Ventil n öffnet und der Luft in dem Cylinder f einen schnellen Ausweg gestattet. Dadurch tritt der

erstere Zustand in der Steuerung wieder ein, indem durch den Ueberdruck der Luft auf

den Kolben h der Schieber schnell wieder nach vorn

geschoben wird.

Auch zur Umsetzung des Bohrmeißels wird die arbeitende Luft benützt, denn diese tritt

bei dem Vor- oder Rückwärtsgange des Kolbens bezieh. durch die Oeffnung q und r in den Luftcanälen

des Cylinders d unter einen der beiden einfach wirkenden

Kolben o und p, welche

mittels zweier Daumen die Stange s in abwechselnde

Drehung nach rechts oder links versetzen. Diese trägt am Vordertheile der Maschine,

wo sie, außen über dem Schieberkasten in einem besonderen Bock gelagert ist, einen

Arm mit Sperrkegel, welcher in die Zähne des Rades t

eingreift. Da letzteres in eine lange Nuth der Kolbenstange gekeilt ist, so muß

diese an der Drehung des Sperrrades theilnehmen und sich bei jedem Rückgange des

Bohrers um ein entsprechendes Stück drehen.

Der Vorschub ist bei dieser Maschine nicht selbstthätig, sondern geschieht durch den

Maschinenwärter mittels des Handrades, welches mit Hilfe conischer Uebersetzung die

Leitspindel u in Umdrehung versetzt, welche in dem

Ansatz v ihre Mutter findet. Nach einem Berichte sind

die Abmessungen der Maschine derartig gewählt, daß bei falschem Vorschub ein Aufschlagen des Kolbens auf

den vorderen oder hinteren Cylinderdeckel nicht stattfinden kann. Ist bei

fortschreitendem Eindringen des Bohrers in das Gestein der Vorschub versäumt, so

sperrt schließlich der Kolben bei seinem Vorwärtsgange den Ausströmungscanal ab und

findet in der zwischen ihm und dem vorderen Cylinderdeckel eingeschlossenen Luft

einen kräftigen Buffer. Steht andererseits die Maschine dem Bohrloch zu nahe, so daß

der Bund l nicht die Klinke m frei machen kann, also das Ventil n nicht

wieder zum Schluß kommt, so steht die Maschine einfach still und zeigt so dem Wärter

die fehlerhafte Stellung an.

Der Dubois und François'sche Apparat hat bisher bei den Bohrarbeiten am St. Gotthard

vielfache Verwendung gefunden.

(Schluß folgt.)