| Titel: | Profilograph von J. Obermaier, freiresignirter kgl. Bezirksgeometer in Nürnberg. |

| Autor: | Hausenblas |

| Fundstelle: | Band 215, Jahrgang 1875, S. 208 |

| Download: | XML |

Profilograph von J. Obermaier, freiresignirter kgl. Bezirksgeometer

in Nürnberg.

Mit Abbildungen auf Taf.

V [d/1].

Obermaier's Profilograph.

Der Profilograph von Obermaier verwirklicht dieselbe Idee

wie das gleichbezeichnete Instrument von Oberlieutenant Marian, welches in diesem Journal (1874 213

394) besprochen wurde; das Instrument hat nämlich ebenfalls die selbstthätige

graphische Darstellung eines mit ihm befahrenen Profils zum Zweck.

Sein Princip stimmt mit dem des Marian'schen Instrumentes

vollkommen überein, indem auch bei ihm die Fixirung eines Punktes durch zwei auf ein

rechtwinkeliges System bezogene Coordinaten als Ausgangspunkt festgehalten ist, also

auch hier wieder die Darstellung des Profils durch die Combination der rechtwinkelig

zu einander erfolgenden Bewegungen eines Papierstreifens und Zeichenstiftes erzielt

wird; die erstere ist dem cosinus, die letztere aber dem

sinus des jeweiligen Terrainwinkels proportional,

und die Aenderungen desselben werden durch ein Pendel angezeigt. Verschieden ist jedoch die Art und Weise, wie jede

Aenderung der Pendellage zur gleichzeitigen Modificirung der Bewegung des

Papierstreifens und Zeichenstiftes benützt wird; da diese das Charakteristische des

Instrumentes ist, gehen wir auf sie zunächst ein.

Auf einer continuirlich rotirenden Achse befinde sich ein Zahnrad, aus welchem einige

aufeinanderfolgende Zähne entfernt sind, so daß also zwischen zwei Zähnen eine

größere Lücke gebildet ist. In dieses Rad greife ein zweites mit voller Zähnezahl;

die Bewegung des letzteren wird nothwendig eine intermittirende sein müssen und der

von ihm zurückgelegte Weg nur dem gezahnten Theil des Umfanges des treibenden Rades

gleichkommen, wenn dieses selbst eine ganze Umdrehung gemacht hat. Verhält sich nun

bei letzterem der ganze Umfang zum gezahnten Theil desselben wie die Länge einer

schiefen Ebene zur Länge ihrer Basis, so wird sich als solche der vom getriebenen

Rade zurückgelegte Weg darstellen, sobald das treibende Rad die Länge der schiefen

Bahn durchlaufen hat. Ebenso kann man die Wahl derart treffen, daß das erwähnte

Verhältniß gleichkommt dem zwischen Länge und Höhe einer schiefen Ebene, in welchem

Falle das getriebene Rad die Höhe derselben anzeigt, sobald das treibende ihre Länge

zurücklegt.

Denkt man sich nun mehrere Räder von gleichem Durchmesser und gleicher Theilung

aneinander gereiht, von denen das erste volle Zähnezahl hat, die nächsten aber

allmälig größer werdende Lücken in vorgedachter Weise erhalten haben, bis endlich

das letzte Rad gar keine Zähne besitzt, so repräsentiren

diese einen Cylinder, welcher an einer Stelle vollständig, an der entgegengesetzten

gar nicht und in den zwischenliegenden Orten nur theilweise gezahnt erscheint.

Bringt man dann das Gesetz, nach welchem die Zu- oder Abnahme der gezahnten

Umfangstheile erfolgt, in Einklang mit dem Gesetz der Aenderung der cosinuse, resp. sinuse der

Winkel von 0 bis 90°, so wird ein Zahnrad von möglichst geringer Breite,

welches auf dem Cylinder eine seiner Längsachse entsprechende Verschiebung erhalten

kann, bei einer Umdrehung des letzteren eine Theilbewegung ausführen, welche je nach

seiner momentanen Lage dem cosinus, resp. sinus des bezüglichen Winkels proportional sein muß.

Läßt man nun den Cylinder auf einer schiefen Ebene rollen, und macht man

gleichzeitig die Stellung des getriebenen Rades in geeigneter Weise von der Lage

eines Pendels abhängig, so ist sofort klar, daß man auf diese Weise zur Darstellung

der Horizontal-, beziehungsweise Verticalprojection (dem cosinus oder sinus

entsprechend) der schiefen Bahn gelangen kann; aus der gleichzeitigen Combination

der beiden ergibt sich dann die Darstellung der schiefen Bahn selbst.

Nach dem Gesagten und unter der ferneren Vorausschickung, daß Obermaier den gezahnten Cylinder „Gradrolle“, das von

demselben getriebene Rädchen aber „Vermittelungsrad“ nennt,

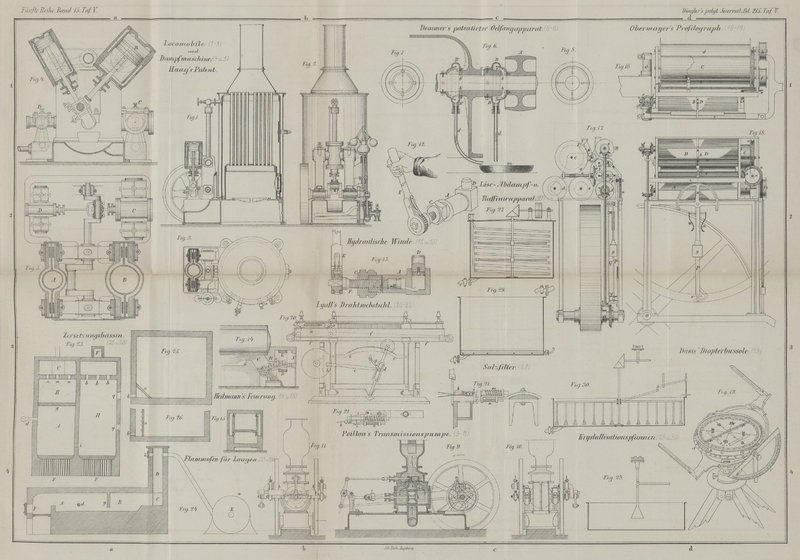

gelangen wir mit Beziehung auf die Fig. 16 bis 18 zur

detailirten Beschreibung des Instrumentes.

Dasselbe ruht auf einem zweirädrigen Karren, dessen hinteres Rad seine Bewegung von

der Achse O durch die Kegelräder 1 bis 4 zunächst auf

die „Gradrolle“

A überträgt; die Rotation von A theilt sich durch das „Vermittelungsrad“

a dem Stirnrad 8 mit, dessen Zahnbreite gleich der Länge

der „Gradrolle“ ist, und von der Achse des letzteren durch die

Kegelräder 9 und 10 der Schraube ohne Ende 11. Diese greift in das Wurmrad 12,

welches auf der Achse des Cylinders C sitzt, um welchen

sich ein auf die Rollen d und e gewickelter Papierstreifen legt; derselbe

wickelt sich bei der Bewegung von C von einer der beiden

letzteren ab, auf der anderen aber auf, wobei er durch Gewichte, welche an den

Rollen f und h hängen, in

Spannung erhalten wird; statt der Gewichte kann auch eine Galle'sche Kette die drei Rollen umspannen.

Die Bewegung der Achse O theilt sich ferner durch die

Kegelräder 1, 2, 5 bis 7 den „Gradrollen“

BD und von einer derselben dem

„Vermittelungsrade“

b mit. Dieses steht mit dem breiten Stirnrade 13,

letzteres mit dem Rade 14 in Eingriff, auf dessen mit Schraubengewinde versehener

Achse die Mutter 15 sitzt, welche den Zeichenstift

E trägt; die Längsbewegung desselben erfolgt parallel

zur Längsachse des Cylinders D, also senkrecht zur

Bewegungsrichtung des Papierstreifens.

Die Stellung der „Vermittelungsräder“

a und b auf den zugehörigen

„Gradrollen“ ist nun auf folgende Weise vom Terrainwinkel

(oder der damit zusammenfallenden Pendellage) abhängig gemacht. Das in Spitzen

aufgehängte und durch die Rolle o geführte Pendel P trägt an seinem oberen Ende das gezahnte Segment 16,

welches bei jeder Aenderung der Pendellage die durch das Prisma p geführte Zahnstange z und

damit gleichzeitig die „Vermittelungsräder“

a und b verschiebt, da diese

ihre Lagerung in mit der Zahnstange fest verbundenen Gabeln finden.

Die „Gradrolle“

A ist in der Mitte voll gezahnt, die Zahnbreiten nehmen

symmetrisch gegen beide Enden im Sinne der cosinuse ab,

die von A abgeleitete Bewegung des Papierstreifens muß

also dem cosinus des Terrainwinkels proportional sein.

Die „Gradrollen“

B und D dagegen sind an den

äußeren Enden voll gezahnt, während die Abnahme der Zahnbreiten im Sinne der sinuse gegen die Mitte zu gleichmäßig erfolgt; die von

B und D aus auf den

Zeichenstift übertragene Bewegung muß also dem sinus des

Terrainwinkels entsprechen. Da überdies die den Winkeln von 90 bis 0°

genügende Rolle B und die den Winkeln von 0 bis

90° entsprechende Rolle D in Folge der Anordnung

der Kegelräder 6 und 7, auf deren Achsen sie sitzen (Fig. 18),

entgegengesetzte Drehung erhalten, so wird der Zeichenstift bei steigendem Terrain

sich in anderem Sinne bewegen als bei fallendem, und es sind somit alle Bedingungen

erfüllt, welche zur Wiedergabe des Profils nothwendig gestellt sind.

Bei größeren und plötzlichen Aenderungen des Terrainwinkels oder in Folge von Stößen

würde das Pendel P in Oscillationen gerathen; obwohl nun

bei der raschen Aufeinanderfolge derselben in positivem und negativem Sinne das

Pendel das arithmetische Mittel, also den richtigen Terrainwinkel anzeigen wird, ist

es doch wünschenswerth, diese Schwingungen auf ein Minimum zu reduciren. Dies

erzielt Obermaier dadurch, daß er ein zweites Pendel Q (Fig. 17) anordnet,

welches an einem Querstück zwei das Pendel P umgreifende

Federn m und n trägt,

gleichzeitig aber die wirksame Länge des letzteren durch das Gewicht g verkürzt, so daß es kürzere Schwingungsdauer hat als

Q. Bei eintretenden Oscillationen stößt P soweit an die Federn m und

n, wodurch es sehr bald zur Ruhe gebracht wird.

Bezüglich der Karrenconstruction sei nur erwähnt, daß die beiden Räder in gesonderten

eisernen Rahmen sitzen, welche je eine horizontal liegende Scheibe tragen; die

gemeinschaftliche verticale Achse der letzteren stellt eine drehbare Kuppelung der

Rahmen her, was mit Rücksicht auf Wendungen der Traçe nöthig ist. Bei

geradlinigen Strecken wird die Drehbarkeit mittels eines zweiten durch die Scheiben

gesteckten Kuppelungsbolzens aufgehoben.

Um nun die Functionirung des Apparates zu beleuchten, so sei zunächst seine Bewegung

auf horizontalem Terrain vorausgesetzt. Die

„Vermittelungsräder“ befinden sich hierbei in der

Mittellage, a also auf dem vollgezahnten Theil der

„Gradrolle“

A, seine Bewegung kommt daher dem ganzen Umfange der „Gradrolle“ gleich (cos 0 = 1); b dagegen

befindet sich zwischen B und D, steht also außer Eingriff und kann deshalb keine Bewegung auf den Zeichenstift übertragen (sin 0 = 0). Der Stift beschreibt somit eine Gerade, parallel zur

Bewegungsrichtung des Papierstreifens. Wäre dagegen der Terrainwinkel 90°, so

befänden sich die „Vermittelungsräder“ an den Enden der

„Gradrollen“; a und mit ihm der

Papierstreifen wäre somit in Ruhe (cos 90 = 0), während

sich auf b der ganze Umfang

einer der beiden „Gradrollen“

B oder D übertragen würde

(sin 90 = 1). Der Stift müßte dann eine Gerade

senkrecht zur Bewegungsrichtung des Papierstreifens beschreiben. Ebenso ist die

Bewegung von Stift und Papier bei jedem anderen Terrainwinkel leicht abzusehen; es

mag jedoch bemerkt werden, daß die vom Stift in diesem Falle beschriebene Linie der

intermittirenden Bewegung der „Vermittelungsräder“ wegen kleine

Brechungen aufweisen wird, die sich jedoch mit Rücksicht auf den kleinen Maßstab des

gelieferten Profilbildes (1 : 1000) und die großen Uebersetzungen zwischen den

„Vermittelungsrädern“ und Papier und Stift kaum bemerkbar

machen.

Mit dem Apparat kann man Profile von 6000 bis 10.000 Meter Länge ohne Unterbrechung

aufnehmen; bemerkenswerthe Stellen können durch einen Druck auf den hierzu besonders

eingerichteten Schreibstift markirt werden. Zur Controle des gelieferten Profils ist

ein Zählwerk angebracht, welches den zurückgelegten Weg anzeigt; ein zweites

Zählwerk registrirt den vom Schreibstift zurückgelegten Weg, wodurch es ermöglicht

ist, größere Höhen zu messen, als es die Papierbreite gestattet. Die Zählwerke

können überdies mit einem Glockensignalapparat in Verbindung gesetzt werden, um den

Führer des Profilographen auf die erfolgte Zurücklegung bestimmter Längen- oder Höhendimensionen aufmerksam zu machen.

Beim Vergleich des vorbeschriebenen Profilographen von Obermaier und desjenigen von Marian ergibt

sich, daß ersterer nicht nur den Vorzug größerer Einfachheit, sondern auch den der

größeren Solidität für sich in Anspruch nehmen darf. Unbedingte Sicherheit in der

Bewegung des Papierstreifens und Zeichenstiftes ist vor allem erforderlich, und

diese ist gerade beim Marian'schen Apparat in Frage

gestellt, da bei letzterem diese Bewegungen von Frictionsscheiben abgeleitet werden,

welche durch Stöße – und solchen ist ja der Apparat beständig ausgesetzt

– nur zu leicht in ihrer Thätigkeit beeinträchtigt werden können. Der

Zahnrädermechanismus Obermaier's dagegen gewährt diese

Sicherheit jedenfalls in vollem Maße. Selbst der größeren Empfindlichkeit des Marian'schen Profilographen darf kaum besondere

Wichtigkeit beigelegt werden, da die Genauigkeit, mit welcher das Pendel die

Terrainwinkel zu reproduciren im Stande ist, niemals mit der außerordentlichen

Empfindlichkeit der übrigen Theile gleichen Schritt halten kann. Der Obermaier'sche Profilograph (welcher in Bayern am 31. December 1873 patentirt wurde) gibt die

Längen bis auf 1/5 Procent genau an, die Genauigkeit der Höhen dagegen wächst mit

den Neigungswinkeln des Terrains. Die Ausführung des Instrumentes hat der Mechaniker

C. Schuckert in Nürnberg übernommen.

Hausenblas.

Tafeln