| Titel: | J.Lyall's Drahtwebstuhl. |

| Fundstelle: | Band 215, Jahrgang 1875, S. 212 |

| Download: | XML |

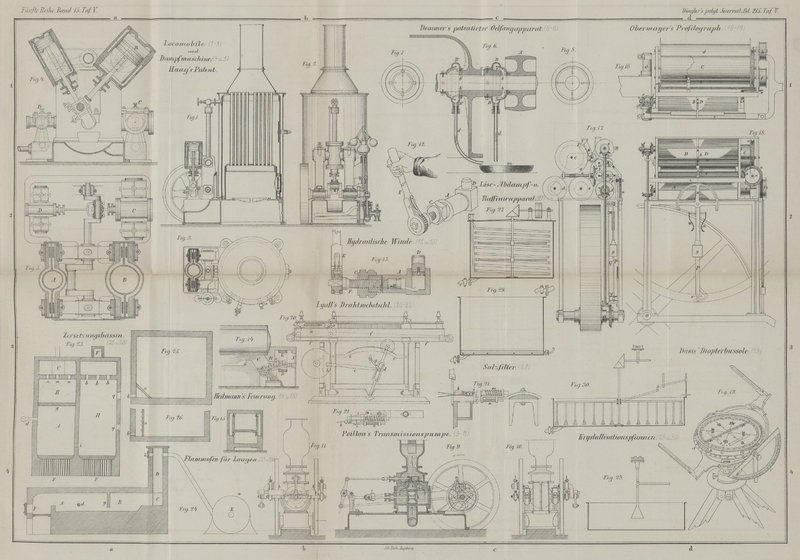

J.Lyall's Drahtwebstuhl.

Mit Abbildungen auf Taf.

V [b/3].

Lyall's Drahtwebstuhl.

Der Webstuhl von J. Lyall in

New-York, der bereits in diesem Journal (1869 194 99) beschrieben ist, wird neuerdings auch für

Drahtweberei angewendet. Die wesentliche Abweichung des Lyall'schen Stuhles von anderen Constructionen besteht darin, daß die

Schütze nicht durch das Fach geschleudert, sondern durch einen unterhalb der

ausgespannten Kette hinlaufenden Wagen a (Fig. 20)

unausgesetzt hin und her geschoben wird. Die Bewegung dieses Wagens erfolgt zunächst

durch eine Kurbel b, deren Stange c auf einen aufrechten Hebel d wirkt; am

oberen Hebelende befindet sich ein Getriebe, welches auf einer gekrümmten Zahnstange

ee hin und her läuft, dabei sich also wechselsweise

nach rechts oder links dreht und auf einer an ihr befindlichen Trommel die vom

Schützenwagen aus nach rechts und links und über Leitrollen gehenden Seile f zum Zwecke der Schützenbewegung auf- und

abwickelt. An sich würde die Kurbel der Schütze dadurch schon eine solche Bewegung

geben, daß sie zuerst langsamer aus der Ruhe in eine schnellere Bewegung und aus

dieser wieder gegen das Ende ihres Laufes hin nach und nach in Ruhe versetzt wird.

Diese ungleichförmige Bewegung wird nun noch dadurch etwas abgeändert, daß die

Kurbelstange mit ihrem Ende nicht fest an einem Punkt des Hebels aufgehängt ist, sondern in einem

Schlitz desselben gleitet und der betreffende Stangenzapfen am unteren Ende einer

senkrecht über dem Hebeldrehungspunkte aufgehängten Lenkerstange g gleichzeitig mit angehängt ist. Da das untere

Lenkerstangenende bei dem Hin- und Hergange einen Bogen beschreibt, muß

demnach das Kurbelstangenende zu Anfang und zu Ende des Hubes an einem größeren

Hebelarm und in der Mitte an einem kleineren Hebelarm auf den aufrechten Hebel

wirken, und es wird dadurch die Schützenbewegung dahin modificirt, daß in der

Hubmitte die Geschwindigkeit noch mehr gesteigert, zum Anfang und zu Ende noch mehr

abgemindert wird, als es die einfache Kurbelbewegung thun würde.

Diese Bewegungsweise soll es nun ermöglichen, daß der als Schußfaden zu verwebende

Draht sich genügend regelmäßig von seiner Spule abwickelt, was er in Folge seiner

Steifigkeit bei einer gewöhnlichen Schützenbewegung nicht thun würde.

Eine andere Vorrichtung, welche sich bei einem Drahtwebstuhle als nöthig erweist und

von Lyall angebracht ist, besteht aus einem Finger h (Fig. 21 und 22), welcher

sich nach jedem Schuß unmittelbar neben der Sahlleiste des gewebten Stoffes vor den

Schußfaden (nach der Lade zu) hinstellt oder einsticht, so daß beim nächsten Schuß

der Draht sich um diesen Finger herumlegen muß und so ein unnöthiges Anstrengen der

Eckkettendrähte vermieden wird. Dieser Finger (ziemlich ähnlich dem Schönherr'schen Schußwächter; 1873 210 241) befindet sich an dem längeren Arm eines horizontalen Hebelchens,

auf dessen kürzeren Arm wieder ein Winkelhebel i wirkt;

die Drehpunkte beider Hebel sind auf einer am Brustbaum parallel zur Kettenrichtung

verschiebbar aufgelagerten und durch eine Feder m gegen

die Lade zu vorwärts gedrückten Stange l angebracht, und

auf den herabhängenden Arm des Winkelhebels i wirkt

gleichfalls eine Feder n. Demgemäß hat das Hebelchen ein

Bestreben, den Finger stets niederzuhalten zum Einstechen. Hat der eben eingetragene

Schußfaden sich um den Finger herumgeschlungen und wird er von der Lade

angeschlagen, so kann der Finger horizontal (wegen der Verschiebbarkeit der

Drehbolzenstange) erst etwas zurückweichen; dann aber stößt ein Vorsprung der Lade

an den herabhängenden Winkelhebelarm, hebt dadurch den Finger aus der Schlinge aus,

und da jetzt die Drehbolzenstange wieder in Folge der Federwirkung vorschnellen

kann, wird, wenn die zurückgehende Lade dann den Winkelhebel wieder losläßt, der

Finger auch vor dem zuletzt eingeschossenen Faden einstechen.

Ein solcher Stuhl soll in London in der Fabrik von Powis,

James, Western und Comp. im Gange sein; die

Production wird bei 9

Fuß engl. Stoffbreite auf 50 bis 120 Quadratfuß pro Stunde angegeben. Es sollen die

Lyall'schon Stühle überhaupt (für die verschiedensten

Arten der Weberei) in Amerika sehr verbreitet sein; es ist uns indessen nicht

bekannt, ob sie auch in Deutschland Eingang gefunden haben. (Nach dem Engineer,

December 1874 S. 469, durch die deutsche Industriezeitung, 1875 S.

32.)

Tafeln