| Titel: | Verunreinigung der Gewässer durch Ausflüsse von Tuchfabriken; von Prof. Dr. Landolt und Prof. Dr. Stahlschmidt in Aachen. |

| Fundstelle: | Band 215, Jahrgang 1875, S. 214 |

| Download: | XML |

Verunreinigung der Gewässer durch Ausflüsse von

Tuchfabriken; von Prof. Dr. Landolt und Prof. Dr. Stahlschmidt in Aachen.Unter Zusendung eines Schreibens der königl. Regierung zu Frankfurt a. O. vom 6.

December 1872, sowie eines Berichtes der technischen Deputation für Gewerbe vom

31. März 1873 sind die Verfasser von dem hohen Ministerium für Handel, Gewerbe

und öffentliche Arbeiten beauftragt worden, über diejenigen Hilfsmittel Auskunft

zu geben, welche in Verviers und Aachen angewendet werden, um die in den

Tuchfabriken und Wollwäschereien abfallenden Fabrikwässer unschädlich zu machen,

mit der ferneren Weisung, sich gutachtlich über die von der königl. Regierung in

Frankfurt a. O. aufgeworfene Frage zu äußern.

Nach den Verhandlungen des Vereines zur Beförderung des

Gewerbefleißes in Preußen, 1874 S. 314.

Mit Abbildungen auf Taf.

V [a/3.4].

Landolt und Stahlschmidt, über die Verunreinigung der Gewässer

durch Ausflüsse von Tuchfabriken.

A. Abfallwässer der Wollwäschereien.

In der Müllendorf'schen Wäscherei in Verviers, welche

unmittelbar an dem Flusse liegt, kommt die rohe Wolle zuerst in trichterförmige

eiserne Gefäße, welche oben circa 1 Meter und unten 0,6 Meter im Durchmesser

besitzen und circa 1,6 M. hoch sind. Der Boden der Gefäße ist durchlöchert und so

stark gewählt, daß die Wolle fest eingedrückt werden kann. In diesen Gefäßen wird

die Wolle einfach mit warmem Wasser übergossen, welches, dieselbe von oben nach

unten durchdringend, den löslichen Schweiß, d.h. die Kaliseife, auflöst und unten

als braune Brühe abfließt, die dann sofort in gewöhnlichen Abdampfpfannen so weit

eingedampft wird, daß sie beim Erkalten eine schmierseifenähnliche Masse bildet,

welche an Potaschenfabriken abgegeben und in denselben durch Verbrennen etc. auf

Potasche verarbeitet wird. Die so weit gereinigte Wolle gelangt nun in die

Leviathans (mehrfache Wollwaschmaschinen; 1869 191 118.

1874 212 20) wird in denselben mit verdünnter

Potaschenlauge gewaschen und schließlich mit reinem Wasser gespült. Sämmtliche Waschwässer fließen

unbenutzt in die Vesder ab in Folge einer dazu ertheilten Concession bei Anlage des

Werkes.

In der neu eingerichteten Fabrik von Mehlen in Verviers,

welche ebenfalls unmittelbar am Flußwege liegt, wird die Wolle zuerst in ovalen

eisernen Kästen, welche einen Siebboden haben, mit verdünnter Potaschenlösung unter

Dampfzuleitung kurze Zeit unter Umrühren eingeweicht, dann, zwischen Walzen sehr

stark ausgepreßt, den Wasch- und Spülmaschinen übergeben. Unter zeitweiligem

Zusatz von frischer Potaschenlösung kommt frische rohe Wolle in die

Entschweißungskästen, und zwar so oft hintereinander, bis die Lauge eine bestimmte

Concentration angenommen hat und nunmehr geeignet ist, ohne erhebliche Kosten durch

Abdampfen concentrirt zu werden. Zu dem Ende wird zunächst die Lauge durch einen

Hahn abgelassen und alsdann die erdigen Materien, Sand und dergl., welche sich

zwischen den beiden Böden abgelagert haben, entfernt, um hierauf die Operation von

neuem zu beginnen. Die braune Schweißlösung, welche die ganze Menge der zugesetzten

Potasche enthält, wird in eigens construirten Pfannen auf die Weise eingedampft, daß

mit Hilfe eines Ventilators die von dem Roste der Feuerung kommenden heißen

Verbrennungsgase mehrere Male nach einander durch die Lauge gesaugt werden. Die

Besichtigung dieser patentirten Abdampfpfannen, welche nach dem Principe der Woulf'schen Flaschen eingerichtet sein werden, wurde

nicht gestattet. Die aus den Leviathans kommenden Waschwässer gelangen, da die

Fabrik die Erlaubniß nicht erhalten hat, solche in den Fluß abfließen zu lassen, in

gemauerte Bassins und werden daselbst mit verdünnter Schwefelsäure versetzt, wodurch

die noch vorhandene Kaliseife unter Abscheidung von Fettsäuren, welche von den

übrigen Unreinigkeiten zu einer schmierigen Masse aufgenommen werden, zersetzt wird,

unter Bildung von schwefelsaurem Kali, welches in dem Wasser gelöst bleibt. Nachdem

die Flüssigkeit sich auf diese Weise geklärt hat, wird sie in die Vesder abgelassen,

der schmierige Rückstand jedoch merkwürdiger Weise, wohl wegen seines Kaligehaltes,

als Dünger verkauft. Die bei diesem Processe verwendete Säure stammt von der

Carbonisation der Wolle her – einem Processe, der jetzt allgemein zum

Entfernen der Kletten angewendet wird. (Vergl. 1874 213

65.)

In der Streichgarnspinnerei von Bockmühl in Düsseldorf

wird die rohe Wolle gleich mit Seifenlauge auf die beschriebene Weise eingeweicht,

dann zwischen Walzen ausgedrückt und hierauf gewaschen. Die braune

Schweißflüssigkeit wird aber hier nicht direct eingedampft, sondern in großen

eisernen Pfannen von 1,5 M. Tiefe mit Schwefelsäure versetzt und erwärmt. Dadurch

wird die Kaliseife der Wolle sowohl, als auch die zum Waschen der Wolle zugesetzte Seife unter

Abscheidung der Fettsäuren zersetzt, welche letzteren sich oben ansammeln und

abgeschöpft werden. Die wässerige Lauge, welche sauer reagirt, wird in Schlinggruben

abgelassen. Die resultirenden schmutzigen Fettsäuren werden in großen Kastenpressen

von den mechanischen Unreinigkeiten befreit und bilden alsdann eine

hellchocoladenfarbige dickflüssige Masse, welche verkauft wird. Man benützt dieselbe

zu Wagenschmiere und statt Degras zum Fetten des gewöhnlichen Leders. Dieselben auf

Stearinsäure, resp. feste Fettsäure mit Hilfe der Destillation zu verarbeiten, ist

nicht lohnend, da die Ausbeute an festen Säuren nur durchschnittlich 10 Proc.

beträgt.

Das Verfahren in der Wollwäscherei des Commercienrathes Waldthausen in Essen ist dem beschriebenen ähnlich; man wäscht die Wolle

jedoch nicht mit Seife, sondern mit Sodalösung, und zersetzt das resultirende

Schweißwasser mit Schwefelsäure und Salzsäure. Das abgeschiedene Fett, welches

gerade in der Neuzeit schwer verkäuflich ist, wird dann, wie beschrieben,

gereinigt.

Die Wollwäscherei von Watteau und Comp. in Antwerpen liegt unterhalb Antwerpen in unmittelbarer Nähe der

Schelde und ist also in der glücklichen Lage, diejenigen Waschwässer, welche nicht

verarbeitet werden sollen, in dieselbe abzulassen. Das Waschen der Wolle geschieht

in schon erwähnter Weise mit Potasche und Seife. Die concentrirten Waschwässer

werden in Pfannen eingedampft und die resultirende eingedickte Masse schließlich in

gewöhnlichen Flammöfen zum Trocknen gebracht und in diesen calcinirt. Die

rückständige rohe Potasche wird zum Theil wieder zur Wollwäsche gebraucht und der

überschüssige Theil als rohe Potasche in den Handel gebracht. Wie hieraus

hervorgeht, unterscheidet sich die Zugutemachung der Waschwässer in dieser Fabrik in

nichts von derjenigen der Wäscherei von Mehlen in

Verviers, und kann hinsichtlich der neuen Einrichtung und der vortrefflichen

Apparate, welche wir in Brügge bei G. Fernau und Comp. gefunden haben, nicht in Vergleich gezogen werden.

In dieser Fabrik, deren Besichtigung uns ausnahmsweise von dem Besitzer auf das

eingehendste gestattet wurde, fanden wir zu unserer Befriedigung auch den früher

schon genannten Abdampfofen, welcher uns jedoch in Verviers, wie wir dieses

erwähnten, nicht gezeigt wurde.

In der Wollwäscherei von G. Fernau und Comp. in Brügge wird die rohe

Wolle in fünf eisernen Ständern von circa 1,5 Meter Höhe und 0,6 M. unterem und 1 M.

oberem Durchmesser auf die Weise ausgelaugt, daß die wässerigen Lösungen von einem

Apparate zum anderen übersteigen können, wodurch stets eine ganz concentrirte Lauge

erhalten wird. Die

ausgelaugte Wolle wird nun noch mit Potaschenlösung und Kaliseife gewaschen und

nachher mit Wasser gespült. Während man das Spülwasser fließen läßt, gelangen

sämmtliche concentrirte sowohl wie verdünnte Laugen in große unterirdische Bassins,

um aus diesen durch Pumpen in die Abdampfapparate befördert zu werden. Die erste

Lauge, welche in Auslauge-Apparaten gewonnen wird, setzt nach kurzer Zeit den

der Wolle mechanisch anhaftenden unlöslichen Schmutz ab, welcher durch Kescher

ausgeschöpft und als Dünger verkauft wird.

Das Zugutemachen der Laugen geschieht nun in zwei nebeneinander gebauten Flammöfen,

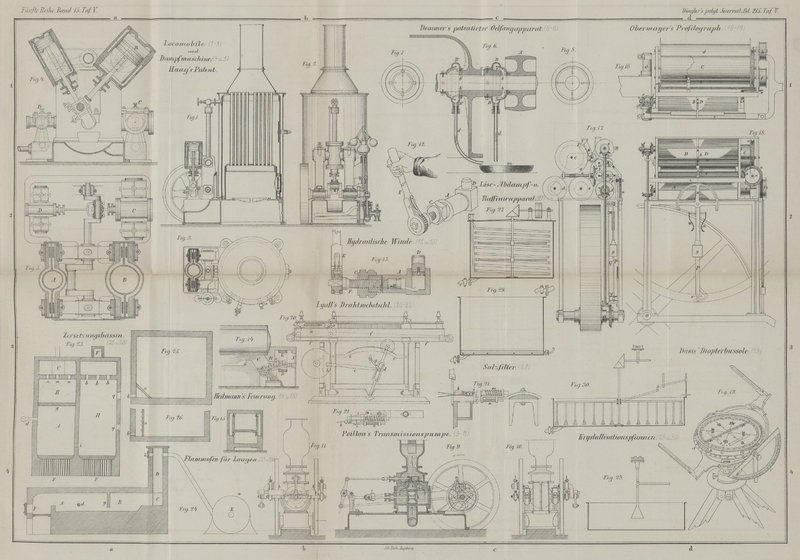

welche durch die Skizzen in Fig. 23 und 24 [a/3.4] veranschaulicht werden.

Die Laugen gelangen zunächst durch das Zuflußrohr d in

den links gelegenen Flammofen, dessen Abdampfraum durch die Zunge g in zwei Theile A und B getheilt ist. Die Zunge g

geht so tief herunter, daß sie 10 Cm. tief in die Lauge eintaucht, wodurch die von

der Feuerung F kommenden heißen Feuergase gezwungen

werden, die Lauge zu durchstreichen – vorausgesetzt, daß der Exhaustor E, welcher 2 M. hoch ist und 0,3 M. Weite hat, in

Thätigkeit gesetzt wird. Von B gelangen die Feuergase

mit den Wasserdämpfen durch a, a, a in den Canal C und aus diesem in den senkrechten, circa 0,6 M. weiten

Canal D, in welchen oben das Saugrohr des Exhaustors

einmündet.Das Princip dieses Ofens stimmt vollkommen mit dem von V. Werotte patentirten Siedeapparat (Eindampfofen)

mit directer Verwendung der Feuergase überein (vergl. 1872 212 196).D. R. v. D. p. J. Nachdem in AB die Lauge bis zur dünnen

Syrupconsistenz eingedickt ist, wird sie nach dem Calcinirofen H gebracht und in diesem bis zur vollständigen Trockene

abgedampft; die Gase und Dämpfe gelangen durch b, b, b

zu einer nahe gelegenen Esse F'. Nachdem aus der Masse

in H sämmtliches Wasser entfernt ist, fängt dieselbe des

hohen Fettgehaltes wegen an zu brennen, weshalb von diesem Zeitpunkte ab die dadurch

entwickelten heißen Verbrennungsgase durch i nach AB geleitet und daselbst in Gesellschaft mit den

Feuerungsgasen zum Abdampfen der dünnen Laugen gebraucht werden. Hört nun

schließlich in H die Verbrennung auf, so wird die

glühende Masse durch q, q entfernt und in einen

viereckigen gemauerten Behälter gebracht, in welchem sie drei Wochen liegen bleibt

und während dieser Zeit vollständig ausglimmt. Im ausgebrannten Zustande sieht sie

wie hart gewordener Mörtel aus und bildet so die rohe Potasche, welche theilweise in

der Fabrik wieder zur Wäsche benützt, der übrige Theil aber verkauft wird. (Vergl.

1874 214 174.)

Obgleich uns zu Anfang der Eintritt in die Fabrik verweigert wurde, so erklärte sich Hr. Fernau doch später, als er überzeugt war, daß wir im

höheren Auftrage gekommen waren, sogar bereit, auf etwaige Anfragen der betreffenden

Industriellen diesen mit Rath und Zeichnungen seiner Anlage behilflich sein zu

wollen. Nach seinen Mittheilungen würde sich seine Methode der Eindampfung von

Waschwässern nicht für jede kleine Tuchfabrik rentiren, wohl aber, wenn sich mehrere

Tuchfabrikanten zu einer gemeinschaftlichen Anlage vereinigten. Die Fernau'schen Einrichtungen, welche auf täglich 8000 bis

10.000 Kilogrm. Wolle basiren, kosten in runder Summe 24.000 Mark und liefern nicht

allein Potasche für die eigene Wäsche, sondern muß noch ein sehr erhebliches Plus

für den Verkauf – besonders dann, wenn Buenos-Ayres- und

Montevideo-Wollen verarbeitet werden. Die besprochene Anlage hat sich nach

der Aussage des Besitzers binnen einem halben Jahre bezahlt gemacht. Auf uns hat die

ganze Einrichtung einen sehr günstigen Eindruck hervorgebracht, so daß wir nicht

anstehen, dieselbe als eine gemeinschaftliche Einrichtung kleineren Fabrikanten zu

empfehlen, wobei wir noch besonders hervorheben, daß das Waschen der Wolle mit

Potasche, wie es bei diesem Verfahren geschieht, nach allgemeinem Dafürhalten der

hiesigen großen Wollwäscher demjenigen mit Soda vorzuziehen ist.

B. Abfallwässer der Tuchfabriken.

Hierher gehören die Walkwässer und die ersten Spülwässer, welche außer Seife

sämmtliche lösliche Substanzen enthalten, die bei der Färberei und Weberei den

Tuchen einverleibt und von diesen nicht in unlöslicher Form, z.B. als Farbstoffe

zurückgehalten sind; außerdem sind denselben noch mechanisch Wollfasern beigemengt.

Je nach der Farbe der gewalkten Tuche sind auch die Walkwässer mehr oder weniger

gefärbt, von hellgrau bis blauschwarz. Wenn dieselben längere Zeit sich selbst

überlassen bleiben, so reagiren sie sauer, und es tritt unter Zersetzung derselben

ein höchst unangenehmer Geruch, vornehmlich nach Schwefelwasserstoff auf. (Vergl.

1874 211 205.)

Der Verfahrungsweisen, welche in der Aachener Gegend angewendet werden, um die

Walkwasser zu Gute zu machen, sind zwei. Man kann sie zweckmäßig bezeichnen als:

1. das Säurefahren und 2. das Kalkverfahren.

Das Säureverfahren, der Einfachheit wegen wohl am meisten angewendet, wird von den

Tuchfabrikanten selbst nicht ausgeübt, vielmehr ist die Verwerthung der Wässer in

die Hände besonderer Stearinsäurefabrikanten gelegt, welche die in den Tuchfabriken

vorläufig abgeschiedenen Massen in besonderen Etablissements weiter verarbeiten. Bei

diesem Processe wird das

Walkwasser in den Tuchfabriken in Fässern, hölzernen Kästen von verschiedener, aber

immerhin geringer Größe aufgefangen und durch Schwefelsäure zersetzt. Die

abgeschiedene, schwarze, sehr verunreinigte Wollfasern einschließende

Fettsäurenmasse wird abgeschöpft und in Fässern nach den Stearinsäurefabriken

gefahren; die schmutzige, salzhaltige Flüssigkeit jedoch in den Fluß abgelassen. In

den Stearinsäurefabriken wird die Fettmasse zunächst abgepreßt, wodurch Wollhaare

und dergl. zurückbleiben und hierauf in eisernen Blasen durch directes Feuer unter

Beihilfe von überhitztem Wasserdampf der Destillation unterworfen, wodurch ein

Gemenge von Oleïnsäure und festen Fettsäuren erhalten wird. Dasselbe wird

durch kaltes und nachheriges warmes Pressen in Oleïnsäure und feste

Fettsäuren geschieden, welche letztere direct zum Kerzengießen verwendet werden.

Das Kalkverfahren, welches schon vielfach zur Ausführung gekommen ist, jedoch

scheinbar ohne besonderen Erfolg, beruht auf der Unlöslichkeit der Kalkseife und

demnach in der Zersetzung der Seifenwässer durch Aetzkalk oder Chlorcalcium.

Dasselbe ist hier in Aachen von dem Fabrikanten Schwamborn zuerst und zwar mit großem Erfolg ohne nennenswerthe Kosten

eingeführt worden und erfreut sich einer stets wachsenden Aufnahme. Die

Schwierigkeit der Ausführung lag anfangs in der Trennung der Kalkseife von der

Flüssigkeit und in der Ueberführung der nassen Kalkseife in ein trockenes

verwerthbares Product; beides ist jetzt auf einfache Weise erreicht. Die Walkwässer

fließen in der Schwamborn'schen Fabrik zunächst in ein

gemauertes Sammelbassin von 250 Kubikmeter Inhalt, welches durchschnittlich alle 14

Tage gefüllt ist. Aus diesem Behälter wird die Flüssigkeit durch eine Abflußrinne in

ein tiefer gelegenes, gleich großes Bassin abgelassen; gleichzeitig aber aus einer

Bütte die nöthige Kalkmilch in Form eines dünnen Strahles in die Abflußrinnen

zugegeben. Der Boden des Zersetzungsbehälters ist aus drei Lagen Ziegelsteinen

gebildet, von denen die unterste flach liegt, die mittlere auf die hohe Kante

gestellt und die oberste wieder flach gelegt ist. Die beiden unteren Lagen

Ziegelsteine sind durch einfaches Aneinanderlegen der Steine gebildet, die obere

Lage jedoch ist mit gewöhnlichem Mörtel gemauert. In der einen Ecke des

Zersetzungsbassins ist eine mit Löchern versehene Breterwand a (Fig.

25 und 26 [a/3]) angebracht, deren Oeffnungen zu

Anfang mit Holzstöpseln verschlossen sind, welche in dem Maße, als später die

Kalkseife sich aus der klaren Flüssigkeit absetzt, von oben nach unten entfernt

werden, wodurch letztere durch b in einen Canal

abfließt. (Vergl. dagegen 1873 207 463.)

Durch das Einströmenlassen der Kalkmilch in das in einem dicken Strahl abfließende Walkwasser

findet eine innige Mischung der beiden Flüssigkeiten und dadurch eine momentane

Abscheidung der Kalkseife statt, welche sich so rasch absetzt, daß schon nach zwei

Stunden die klare Lauge aus der oberen Oeffnung abgelassen werden kann. Nach ein

paar Tagen ist schließlich ein fester Schlamm auf dem Boden zurückgeblieben, der

durch Eintrocknen, ähnlich dem nassen Thone, unzählige feine Risse bekommt, welche

sich stetig erweitern und der nassen Kalkseife Gelegenheit darbieten, die

zurückgehaltene Lauge in diese abfließen zu lassen, von wo aus dieselbe von dem

porösen Boden des Behälters aufgenommen und entfernt wird. Die zurückgebliebene

nasse Kalkseife wird jetzt ausgestochen und unter einem Dache auf Bretergestellen

getrocknet. In diesem Zustande stellt sie eine schieferartige, mehr oder weniger

feste Masse dar, welche sich mit dem Messer gut schneiden und eben so leicht

zerkleinern läßt. Die Zusammensetzung derselben ist natürlich verschieden je nach

der angewendeten Kalkmenge und je nach der Menge der mechanisch beigemengten und der

aufgelösten fremden Körper. Zwei von uns ausgeführte Analysen der Kalkseife, welche

zu verschiedenen Zeiten erhalten wurden, gaben folgende Zahlen:

I.

II.

WasserKalk- und Eisenoxyd

3,11 18,47

22,60

Fettsäure

71,96

61,02

Haare, Schmutz, Farbstoffe etc.

6,46

16,30

––––––––––––––––––––

100,00

99,92

Aus den Analysen geht zunächst hervor, daß der Gehalt an Fettsäure bedeutend

schwankt, hervorgerufen durch den sehr wechselnden Gehalt an Haaren, Schmutz,

Farbstoff etc.; dann aber auch folgt daraus, daß die Kalkseife im Momente der

Entstehung befähigt ist, ein überraschend großes Quantum suspendirter Körper

einzuschließen und mit abzuscheiden. Der ganze Proceß hat in dem äußeren Ansehen

viele Aehnlichkeit mit dem Scheiden des Rübensaftes durch Kalk, und hat die große

Wirksamkeit der gebildeten Kalkseife zur Zeit Basset

Veranlassung gegeben, Natronseife zum Präcipitiren des Kalkes und der

Stickstoffkörper etc. in dem Rübensafte vorzuschlagen. Man kann in der That dem

Walkwasser noch große Mengen von Farbstoff und unlöslicher Körper in Suspension

beifügen und erreicht doch eine vollständige Klärung des Wassers.

Die Kalkseife wird in Aachen an Privat-Gasanstalten pro 100 Kilogramm zu 18

Mark verkauft. Im Gemenge mit Steinkohlen wird daraus ein vorzügliches Leuchtgas

erzielt, welches fast nicht gereinigt zu werden braucht. Sicherlich wirkt hier der gebundene und

überschüssige Kalk der Seife schon reinigend in den Gasgeneratoren, insofern er sich

mit dem Schwefel der Steinkohlen verbindet. Wird die Kalkseife mit Salzsäure

zersetzt, hierauf mit Aether oder Schwefelkohlenstoff behandelt und alsdann

abfiltrirt, so bleiben nach dem Verdampfen der Lösungsmittel die Fettsäuren in einem

Zustande zurück, welcher eine sofortige Verwendung derselben zur Seifenfabrikation

gestatten wird. Unseres Erachtens würde die Wiedergewinnung der Fettsäure mit Hilfe

des Schwefelkohlenstoffes um so weniger Schwierigkeiten bieten, als dieses

Lösungsmittel ganz in derselben Weise zur Extraction von Oelsamen etc. schon längere

Zeit in Gebrauch ist.

Es unterliegt nun gar keinem Zweifel, daß auch die Wollschweißwässer nach dem

Kalkverfahren zu Gute, resp. unschädlich, gemacht werden können, und daß es sich für

diejenigen Tuchfabriken, welche die rohen Wollen selbst waschen, empfiehlt, die

Schweißwässer gleichzeitig mit den Walkwässern zu verarbeiten.

Was nun die Frage betrifft, welchem Verfahren der Verarbeitung der Wässer der Vorzug

gebührt, dem Säure- oder dem Kalkverfahren, so müssen wir ganz entschieden,

gestützt auf die Versuche im Großen, dann auch in Betreff der Einrichtungen, dem Kalkverfahren das Wort reden.

Bei dem Säureverfahren werden zwar die Fettsäuren abgeschieden, allein man muß hier

nach Aussage der Praktiker einen Ueberschuß von Schwefelsäure anwenden und das ganze

Quantum der Flüssigkeit durch directen Dampf erhitzen, wodurch dasselbe kostspielig

wird. Dabei werden die organischen Körper, welche sich in Suspension befinden, nur

zum geringen Theil entfernt, die gelösten Substanzen, wie Farbstoff, Metallsalze

etc. bleiben ganz in den wässerigen Flüssigkeiten. Lohnend ist diese

Gewinnungsmethode jedoch immer noch, indem z.B. der Reingewinn in der Bockmühl'schen Fabrik sich auf etwa 2500 bis 3000 Mark

pro Jahr beziffert.

Einfacher, lohnender und dem Zweck vollständig entsprechend ist das Kalkverfahren;

man scheidet ohne erhebliche Gewinnungskosten die schmutzigen Laugen in ein

werthvolles Product und in eine klare alkalische Lauge, welche einer ferneren

Zersetzung nicht mehr unterworfen ist und daher zu einer Entwickelung schädlicher

Gase nicht mehr Veranlassung geben kann. Die Gewinnungskosten der Kalkseife

abgerechnet, werden in der Schwamborn'schen Fabrik in

runder Zahl 30 Proc. des Werthes der gebrauchten Seife wieder gewonnen. Es ist

dieses ein Factum, das in jeder Beziehung befriedigen muß, und welches klar darlegt,

daß die Methode

überall angewendet zu werden verdient. Zur Ausführung derselben brauchen die

Sammel- und Präcipitationsbehälter nicht von der Größe der beschriebenen zu

sein; man kann vielmehr dieselben kleiner machen und den Proceß dafür öfters

ausführen. Die Abscheidung der Kalkseife geht, wie schon bemerkt, schnell von

statten, und ebenso rasch erfolgt die Klärung der Lauge.

In denjenigen Fabriken, in welchen die Wolle gewaschen und gefärbt wird, oder mit

denen eine Stückfärberei verbunden ist, können alle Abflußwässer mit den Walkwässern

vermischt und dann durch Kalk gefällt werden.

Die Abflußwässer aus den Färbereien werden in der Gegend von Aachen nicht gereinigt,

man läßt sie vielmehr direct in die Flüsse laufen. Versuche, welche wir mit

Wurmwasser angestellt haben, ergaben, daß zwar durch Kalkzusatz unter Klärung des

Wassers ein Niederschlag entsteht, welcher die Oxyde der gelösten Metallsalze

enthält, daß aber auf der anderen Seite dieser Niederschlag sich nur sehr langsam

absetzt, wodurch diese Methode für die Praxis unausführbar sein wird.

Tafeln