| Titel: | Die Gesteinsbohr-Maschinen der Wiener Ausstellung 1873; von R. Ziebarth. |

| Fundstelle: | Band 215, Jahrgang 1875, S. 298 |

| Download: | XML |

Die Gesteinsbohr-Maschinen der Wiener

Ausstellung 1873; von R.

Ziebarth.

Mit Abbildungen auf Taf.

VI, VII, und VIII,.

(Schluß von S.

207 des vorhergehenden Heftes.)

Ziebarth, über Gesteinsbohrmaschinen der Wiener

Weltausstellung.

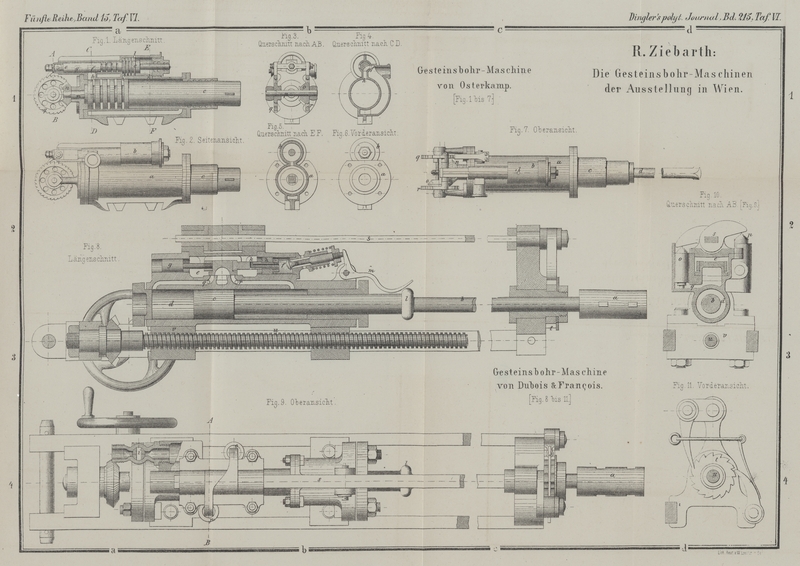

Die neuere Form der Sachs'schen Gesteinsbohrmaschine, wie

sie von der Maschinenbau-Actiengesellschaft „Humboldt“

in Kalk zur Ausstellung gebracht war, ist auf Taf.

VII [d/1] dargestellt, wo sich in Figur 1 bis

5

Ansichten und Durchschnitte derselben vorfinden. Hier dient für die Umsteuerung ein

gewöhnlicher Muschelschieber, welcher von der Kolbenstange b aus bewegt wird. An dem hinteren Ende derselben ist nämlich ein Halsband

c angebracht (Fig. 1), mit welchem die

Stange d gelenkig verbunden ist. Diese schiebt sich in

einer Hülse, die an den einen Arm eines Winkelhebels e

faßt, während dessen zweiter Arm wiederum in einen Schlitz der Stange des Schiebers

f greift und diesem dadurch eine hin und her gehende

Bewegung ertheilt. Die Zuführung der arbeitenden Luft erfolgt unter den Schieber

durch die mit der Leitung verbundene Oeffnung o, während

die verbrauchte Luft durch die Oeffnungen p, p (Fig. 2) im

Schieberkasten entweichen kann.

Gleichzeitig ist aber mit dem Arme e des vorgenannten

Winkelhebels ein dritter Arm g (Fig. 2) verbunden, welcher

bei seiner Bewegung die in zwei auf einer Verbreiterung des hinteren Cylinderdeckels

stehenden Führungsbüchsen gleitende Stange h vor-

und rückwärts schiebt. Ein auf dieser Stange befestigter Kreuzkopf trägt die beiden

Sperrhacken i und k, welche

an der Bewegung der Stange h theilnehmen. Von diesen

wirkt der erstere auf ein Sperrrad l, welches mit der

hinteren Stopfbüchse der Kolbenstange in einem Stück gegossen ist. Diese Stopfbüchse

hat eine Nuth, entsprechend einer über die ganze Länge der Kolbenstange sich

erstreckenden Feder, und in Folge dessen folgt die Kolbenstange der Drehung des

Rades m und bewirkt dadurch die Umsetzung des Bohrers,

welcher an dem vorderen Theile a der Kolbenstange

befestigt ist. Der zweite Sperrhaken k veranlaßt eine

entsprechende Drehung

des Sperrrades m; dieses ist mit der langen Mutter für

die Leitspindel n verbunden. Hierdurch ist auch ein

selbstthätiger Vorschub des Bohrers hergestellt. Die Leitspindel, mit hoher Steigung

versehen, bildet den einen Träger, mittels dessen die Maschine auf einem

bockförmigen Gestelle ruht; die Unterstützung auf der anderen Seite erfolgt durch

eine glatte Stange, wie aus Fig. 5 zu ersehen ist.

Dieser Bock dient dazu, die Maschine universalgelenkig an einem größeren Gestelle zu

befestigen.

War bei den bisher beschriebenen Gesteinsbohrmaschinen der Mechanismus zum großen

Theil noch außerhalb des Cylinders angebracht, so ist dies bei den nachfolgenden

mehr oder weniger vermieden worden.

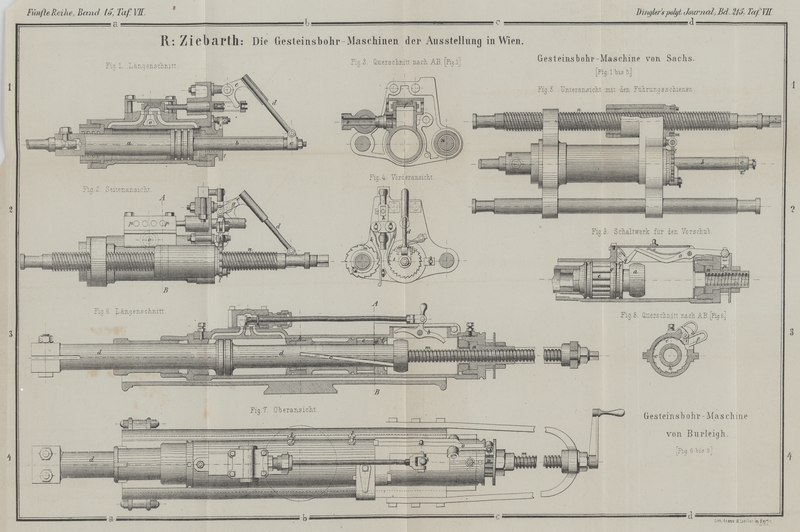

Von diesen ist zunächst die Burleigh'sche Maschine zu

erwähnen, welche bei den Arbeiten am Hossac-Tunnel (vergl. 1874 214 32) in Amerika zuerst in Betrieb kam und auf der

Ausstellung mit einigen Verbesserungen von der Firma Mahler und Eschenbacher in Wien vorgeführt

wurde und dort häufige Proben ihrer Wirksamkeit gegen einen großen Granitblock

ablegte. Wie aus den Zeichnungen in Fig. 6 bis 9 auf Taf. VII [d/4] hervorgeht, wirkt behufs der Umsteuerung die

Kolbenstange mit einer Verstärkung a (s. Fig. 9) bei ihrem

Vor- und Rückwärtsgange auf einen der beiden unteren Ansätze eines

dreiarmigen Hebels b, dessen oberer Arm mit der Stange

des Muschelschiebers r verbunden ist. Für das Umsetzen

des Bohrmeisels, welcher in den Vordertheil der Kolbenstange eingeklemmt ist, hat

die rückwärtige Verlängerung d der letzteren eine

schraubenförmige Nuth c, in der ein Zahn in der Nabe des

Rades e (Fig. 9) sich führt.

Letzteres liegt in einer Verlängerung des Cylinders und ist außen mit Sperrzähnen

versehen, in welche die durch die Cylinderwandung tretende Sperrklinke i (Fig. 8) eingreift und bei

dem Rückgange des Bohrers eine Drehung des Rades verhindert. Dadurch ist die

Kolbenstange gezwungen, eine dem Wege des Zahnes in der Schraubennuth entsprechende

Drehung zu machen. Bei dem Vorwärtsgange dreht sich dagegen das Sperrrad, während

die Kolbenstange ohne Drehung vorgeht, weil die Reibung des Kolbens gegen die

Cylinderwandung größer ist als die des Sperrrades gegen ein neben ihm liegendes

Frictionsrad g. Der Widerstand des letzteren, welches

mit einem Zahne in der achsialen Nuth h der Kolbenstange

gleitet, kann noch durch die kleine Bremse f (Fig. 9)

regulirt werden. Dieselbe drückt mit einem Schuh auf den Umfang des Rades g und kann mittels einer Schraube mehr oder weniger fest

gegen den Umfang angestellt werden. Der ganze Mechanismus zur Umsetzung des Bohrers

liegt zwischen der hinteren Stopfbüchse und einem Stellringe, welche beide durch die

Pressionsschrauben k und l

(Fig. 7)

in ihrer Lage festgehalten werden.

Bei kleineren Maschinen erfolgt der Vorschub des Bohrers von Hand, indem die

Leitspindel in, welche in eine Bohrung der hinteren Kolbenstange eintreten kann,

mittels Handkurbel gedreht wird. Die Spindel hat ihre Mutter in n und findet ihr Widerlager in einem Bügel, der an dem

halbröhrenförmigen Untersatz der Maschine festgeschraubt ist. Für größere Apparate

ist zum Zwecke des Vorschubes ein eigenes Schaltwerk angebracht, von welchem Fig. 9 eine

genauere Darstellung gibt. Dringt nämlich der Bohrer so tief in das Loch ein, daß

der Kolben nahezu den vorderen Cylinderdeckel erreicht, so trifft die Verstärkung

a der Kolbenstange gegen den kleinen, durch eine

Feder niedergehaltenen Hebel q, hebt diesen aus und

bringt dadurch den bisher von q gestützten Arm des

größeren Hebels o zum Niederfallen, so daß dieser

ebenfalls von der Verstärkung a erreicht und abwechselnd

gehoben werden kann. Der zweite Arm dieses Hebels trägt eine Sperrklinke, mittels

deren er das mit der Mutter der Leitspindel verbundene Sperrrad p in Drehung versetzt. Sobald hierdurch genügender

Vorschub gegeben ist, trifft die Verstärkung nicht mehr gegen q, und dieses hält den Hebel o in die

Höhe.

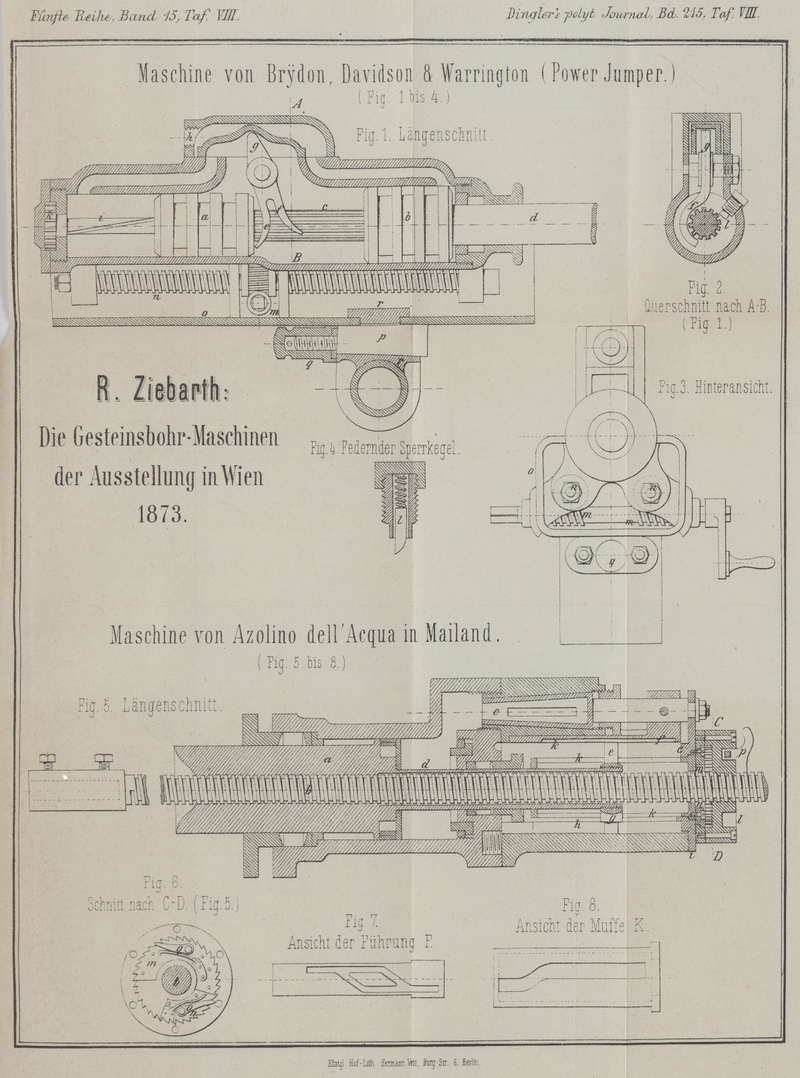

Eigentlich von denselben Gesichtspunkten wie die vorbeschriebene geht die für Brydon, Davidson und Warrington patentirte Maschine aus, welche unter dem Namen

„Power Jumper“ von Whitley

Partners in Leeds mit ziemlichem Erfolge eingeführt wird. Sie ist im Ganzen

als eine Vereinfachung ihres amerikanischen Vorbildes zu betrachten; außerdem sind

bei ihr auch noch die Theile, welche dort außerhalb der Umhüllung des Apparates

lagen, in dieselbe verlegt. Wir verweisen dafür auf die Abbildungen in Fig. 1 bis 4, Taf.

VIII.

Nach diesen hat die Maschine zwei Kolben a und b, verbunden durch die Kolbenstange c und mit der Bohrstange d.

Da diese eine größere Stärke erhalten hat als die Kolbenstange, so ist, um gleichen

Kolbenquerschnitt bei Vor- und Rückgang zu erhalten, dem Kolben b ein größerer Durchmesser gegeben. Die Umsteuerung

erfolgt auf einfache Weise durch einen dreiarmigen Hebel, dessen beide Arme e und f, welche sich um die

Kolbenstange herum krümmen (Fig. 2) von dem

betreffenden Kolben getroffen werden und mittels des Armes g den Muschelschieber bei dem Umsetzen auf die andere Seite rücken. Die

Zuführung der Luft erfolgt über dem Schieber bei h.

Für die Drehung des Bohrers ist ähnlich wie bei der Maschine von Burleigh die schraubenförmige Nuth auf der in dem

hinteren Cylinderdeckel

drehbaren Stange i angeordnet, in welche ein in der

Ausbohrung des hinteren Kolbens a eingesetzter Zahn sich

führt und während des Rückganges den Kolben zur Drehung veranlaßt, da während dieser

Zeit die Stange i durch das Sperrrad k an der Rotation verhindert ist. Umgekehrt wird, wenn

die Kolben vorwärts gehen, die Kolbenstange c durch

einen Sperrkegel l, welcher in Fig. 4 in größerem

Maßstabe gezeichnet wurde, an der Drehung verhindert, während die Sperrung bei k jetzt ein Mitdrehen der Stange i gestattet. Die Kolbenstange ist für den angegebenen Zweck mit parallel

zur Achse laufenden Rinnen versehen, und ergibt sich aus der Form des Sperrkegels

l, daß der Kolbenstange eine Drehung nach einer

Seite gestattet ist, während eben beim Rückwärtsgange die Führung in der Nuth i eine solche Umdrehung veranlaßt. Es dürfte diese

Einrichtung der Arbeit der Maschine eine größere Sicherheit geben als die nur auf

Reibung basirte entsprechende Anordnung an der Bohrmaschine von Burleigh.

Zur Erzielung größter Einfachheit ist der Vorschub des Bohrers nicht selbstthätig

gemacht, sondern erfolgt von Hand, indem durch eine Kurbel die beiden Schrauben m, m (Fig. 3) in Umdrehung

versetzt werden, welche mittels Schneckenräder die beiden Leitspindeln n, n bewegen und dadurch den Cylinder in dem

kastenförmigen Gehäuse o vorwärts schieben. Dieses

Gehäuse ist universalgelenkig auf dem Zapfen in dem einen Fuße des dreibeinigen

Bohrgestelles befestigt, und geschieht die Feststellung in einer bestimmten Lage

durch Anziehen der einen Mutter q, welche den Keil p fest gegen das Gehäuse preßt und dadurch eine Drehung

des Reibungsstückes r sowohl in dem Gehäuse wie um den

Zapfen des Gestellfußes unmöglich macht.

Endlich hat auch Azolino dell' Acqua in Mailand bei seiner

Maschine die arbeitenden Theile vollständig in die äußere Umhüllung gelegt. Die

Bohrmaschine ist in Fig. 5 bis 8 (Taf. VIII) in

Längen- und Querschnitt und einigen Details dargestellt; sie unterscheidet

sich von den früher beschriebenen durch Anwendung einer Hahnsteuerung und hat die

Verwendung von Leitrinnen für die auszuführenden Bewegungen in weitestem Maße

herangezogen. Es ist dabei eine äußerst interessante Anordnung und Verbindung der

einzelnen Theile hervorgegangen, die allerdings durch ihre künstliche Einrichtung

die Besorgniß erwecken wird, daß bei den vielen Stößen, welche die Arbeit der

Maschine mit sich bringt, eine baldige Abnützung der arbeitenden Theile eintreten

werde. Resultate über einen längeren Gebrauch dieser Maschine scheinen noch nicht

vorzuliegen.

Der Kolben a derselben hat zum Zwecke eines kräftigeren

Schlages zwei sehr ungleiche Flächen, und ist die sehr starke vordere Kolbenstange

zugleich als Führungsmutter für die Leitspindel b

benützt. Die Umsteuerung erfolgt, wie schon bemerkt, durch einen Hahn, dessen hohl

gearbeiteter Küken c mit dem Raum hinter dem Kolben und

außerdem durch zwei schmale Schlitze mit dem Zuführungs- und Ableitungsrohr

für die Luft in Verbindung steht. Die geringe Breite dieser Schlitze hat ihre

vollständige Oeffnung auch schon bei einer kleinen Drehung der Hahnspindel zur

Folge. Um nun diese Drehung zu bewirken, trägt das hintere Ende der hohlen

Kolbenstange d einen Stift e, welcher sich in den eine Raute bildenden Ausschnitten der Platte f führt. Fig. 7 stellt die Form

dieser Ausschnitte F dar und läßt ersehen, daß der Stift

bei feststehender Kolbenstange am Ende jedes Vor- und Rückganges diese

Führungsplatte um ein bestimmtes Stück zur Seite schiebt. An der Platte f ist ein Arm befestigt, welcher mit der Hahnspindel

fest verbunden, diese um ein entsprechendes Stück nach rechts oder links dreht und

so das Oeffnen und Schließen der Schlitze im Küken veranlaßt.

Da der Bohrer an der Leitspindel befestigt ist, so stehen Vorschub und Umsetzen des

Bohrmeisels in genauem Zusammenhange und hängen gleichzeitig von dem Eindringen des

Bohrers in das Gestein ab. Dieser Zusammenhang wird auf folgende Weise

hergestellt.

Gegenüber dem Stifte e sitzt auf dem Ende der

Kolbenstange der Stift g, welcher die letztere an jeder

Drehung verhindert, indem er in der achsilen Nuth h

geführt wird. Ferner bildet den hinteren Abschluß der rückwärts von dem hinteren

Cylinderdeckel gelegenen Kammer ein Ring i, welcher an

der Führung h befestigt ist und gleichzeitig die Spindel

des Steuerungshahnes stützt. In diesem Ringe führt sich ein Muff k der seine zweite Führung auf der Kolbenstange findet

und in seiner oberen und unteren Wand eine Durchbrechung hat, deren Form in Fig. 8

dargestellt ist. In diesen Durchbrechungen gleiten die bereits erwähnten Stifte e und g auf der

Kolbenstange. Die Abbiegung der Durchbrechung an ihrem vorderen Ende veranlaßt, weil

die Kolbenstange sich nicht drehen kann, eine Drehung des Muffes, und zwar ist

letztere um so größer, je weiter der Kolben im Cylinder vorwärts geht, je weiter

also der Bohrer in das Gestein eindringt. Auf den Ring i

ist ferner eine Büchse l aufgesetzt, welche zwei weitere

ringförmige Stücke einschließt, deren eines m an dem

Ringe i, das andere n an dem

Muff k befestigt ist. Wenn nun beim Rückwärtsgange des

Kolbens die Stifte e und g

in den geraden Theil der Durchbrechungen k treten, so

macht der Muff einen entsprechenden Ausschlag, nimmt das Ringstück n mit

und schiebt mittels der an ihm angebrachten Sperrklinke o die inwendig mit Sperrzähnen versehene Büchse l mit sich herum. Dieselbe steht mittels des Keiles p mit der Leitspindel b in Verbindung, indem

letztere ihrer Länge nach eine Nuth enthält, in welche der Keil hineinfaßt. Die

Spindel b dreht sich dabei und schiebt sich gleichzeitig

in dem Kolben vorwärts. Beim Vorwärtsgange macht der Muff allerdings den

entgegengesetzten Ausschlag; doch kann ihm dann die Büchse l nicht folgen, weil der auf dem Ringstück n

angebrachte Sperrkegel q die Drehung verhindert.

Der Keil p kann leicht herausgezogen werden, wenn mittels

einer auf dem hinteren Ende der Leitspindel angebrachten Kurbel der Bohrer von Hand

zurückgenommen werden soll.