| Titel: | Neue Nähmaschine mit rotirendem Schiffchen; von Ed. Kappmeyer in Hamburg; beschrieben von H. Richard, Assistent für mechanische Technologie an der polytechnischen Schule zu Hannover. |

| Autor: | H. Richard |

| Fundstelle: | Band 215, Jahrgang 1875, S. 403 |

| Download: | XML |

Neue Nähmaschine mit rotirendem Schiffchen; von

Ed. Kappmeyer in

Hamburg; beschrieben von H. Richard, Assistent für mechanische Technologie an

der polytechnischen Schule zu Hannover.

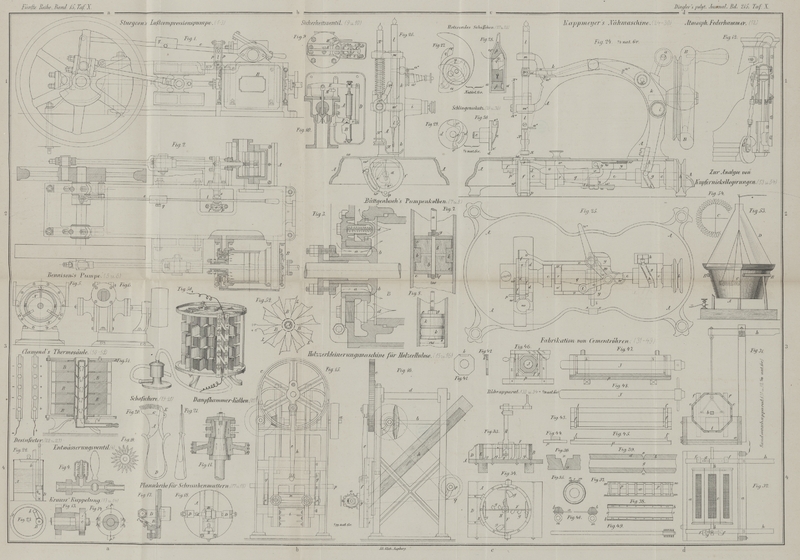

Mit Abbildungen auf Taf.

X [c.d/1].

Kappmeyer's Nähmaschine.

Schon im 212. Bande S. 73 dieses Journals findet sich eine Notiz über eine neue

Nähmaschine von Ingenieur Ed. Kappmeyer in Hamburg, die

in ihrer Construction so sehr von den bis jetzt bekannten Nähmaschinen abweicht, daß

sie wohl verdient, hier ausführlicher betrachtet zu werden. Dieselbe ist in den Fig. 24 bis

30 in

verschiedenen Ansichten und Details abgebildet.

Bei der Singer-Maschine befindet sich bekanntlich

der Unterfaden, der zur Bildung der Doppelsteppstich-Nath dient, in einem dem

Weberschiffchen nicht unähnlichen Gehäuse, welches den Faden stets durch die

Schlinge des Oberfadens hindurchführt und dem entsprechend eine hin und hergehende

Bewegung macht; anderentheils wird bei der Wheeler- und Wilson-Maschine durch

einen Greifer der Oberfaden um den Unterfaden herumgeführt. Das neue Kappmeyer'sche System kann man nun in gewissem Grade eine

Combination beider vorgenannten Systeme nennen, denn wir haben hier das Schiffchen

der Singer-Maschine – wenn auch, da es eine

rotirende Bewegung macht, in etwas anderer Gestalt – und das Princip der Wheeler- und Wilson-Maschine vereinigt, indem der Oberfaden um den Unterfaden

herumgeführt wird.

Es stellt nun in den Zeichnungen Fig. 24 eine

Längenansicht der Maschine dar, bei der ein Theil des Untergestelles als

durchschnitten angenommen wurde, um so den Mechanismus blos zu legen; Fig. 25 stellt

ferner eine Ansicht von unten mit Hinweglassung eines bei xx durch ein Scharnier befestigten Schutzbleches,

Fig. 26

eine Vorderansicht mit durchschnitten gedachtem Untergestell, Fig. 29 und 30 den sogen.

Schlingenschutz (sämmtlich in 1/2 natürl. Größe), endlich Fig. 27 und 28 das

rotirende Schiffchen (in wahrer Größe) dar.

In Fig. 24 bis

26 ist

A das Gestell der Maschine, an welchem die einzelnen

Mechanismen befestigt sind oder ihre Führung erhalten. Die Bewegung der vorliegenden

Handmaschine erfolgt durch ein kleines Handrad B mit

Kurbel; an dasselbe ist eine kleine Schnurscheibe angegossen, von welcher aus die

Bewegung mittels Schnur und Rolle b auf die unter dem

Gestelle durchlaufende Welle c und weiterhin auf die

einzelnen Theile des Mechanismus übertragen wird. Am vorderen Ende dieser Welle

befindet sich die Scheibe d mit dem Schlingenschutze e, welche in eine am Gestelle befestigte Kapsel f hineingreift und vermittels des Schlingenschutzes das

in der Kapsel f liegende Schiffchen in Rotation

versetzt. Auf der entgegengesetzten Seite sitzt auf dieser Welle c ein Cylinder g, der auf

seinem Umfange mit einer in sich zurücklaufenden Nuth versehen ist, wie es die Figuren 24 und

25

deutlich zeigen. In diese Nuth faßt eine Gabel h, welche

am oberen Ende in eine Kugel ausläuft und mit dieser in den um den Zapfen i schwingenden Winkelhebel kk eingreift. Indem nun an der in den Lagern m,

m' geradegeführten Nadelstange l bei n drehbar ein Stift n'

angesetzt und dieser in einer Bohrung o des wagrechten

Armes des Winkelhebels eingeschoben ist, wird bei Drehung der Welle c, beziehungsweise Schwingung des Winkelhebels kk auf einfache Weise eine geradlinig auf und ab

gehende Bewegung der Nadelstange l erzeugt.

Es befinden sich endlich auf der Welle c zwei Excenter

q und r, welche zur

Bewegung des Stoffrückers s dienen. Das Excenter q ist conisch gestaltet und hat also an dem einen Ende

eine größere Excentricität als an dem anderen. Bei der Umdrehung der Welle c wirkt dieses Excenter gegen eine kleine Holzrolle t, welche durch die kleine Schiene u mit dem (unter dem Gestell hervorragenden) Hebel u', u'' in Verbindung steht, so daß, wenn man das

Hebelende u'' nach der einen oder anderen Richtung hin

bewegt, die Rolle t gegen das eine oder andere Ende des

Excenters q gerückt und bei dessen Umdrehung also die

Stoffbewegung vergrößert oder vermindert wird.In der Zeichnung hat die Rolle t eine solche

Stellung, daß das Excenter mit seiner größten Excentricität auf dieselbe

wirkt, also die größtmöglichste Bewegung des Stoffschiebers hervorruft. Die durch das Excenter q verursachte Bewegung

der Rolle t wird direct auf den den Stoffrücker s tragenden Rahmen vv'

übertragen, indem dieser vermöge der bei w' befestigten

Feder w unausgesetzt gegen die Rolle t angedrückt wird.

Bekanntlich muß nun der Stoffrücker, noch ehe er in Wirksamkeit tritt, über die

Nähplatte emporsteigen, dagegen vor seinem Rückgange wieder zurückfallen. Diese

Bewegung veranlaßt das zweite Excenter r, welches gegen

die Schiene v' wirkt und dadurch den ganzen Rahmen

v v' hebt, sowie der Stoffrücker in Wirksamkeit treten

soll. Es muß also mit dem Stoffrücker der ganze Rahmen eine zweifache Bewegung

ausführen, nämlich auf und ab (wenigstens an dem gegen die Nadel zugewendeten Ende),

ferner hin und her – und um diese beiden Bewegungen in der nöthigen Weise zu

sichern, ist der Rahmen vv' am hinteren Ende um

die Achse z drehbar angeordnet und diese Achse z in Bohrungen des Lagerstückes y horizontal verschiebbar. Damit aber das Zeug in genügender Weise auf den

Stoffrücker niedergehalten und durch den Stoffschieber gehörig weitergeschoben wird,

drückt, wie bekannt, von oben der Schuh π auf das

Zeug; derselbe ist an der Schuhstange π'

befestigt, die durch eine Feder herabgedrückt wird, durch die mit einem Griff

versehene excentrische Scheibe π'' aber gehoben

werden kann.

Das Schiffchen selbst hat die in Figur 27 und 28 gezeichnete

Gestalt. Es ist zum Theil aus Stahlblech gefertigt, die Seitenwände laufen nach der

Spitze hin zusammen und sind dort vernietet; zwischen diesen Seitenwänden α ist ein Stück β eingesetzt, welches die eigentliche Gleitfläche des Schiffchens

bildet und nicht aus Metall, sondern aus Hartgummi oder Pockholz hergestellt wird.

Die Wahl dieser Materialien hat nicht allein eine geringere Schwere des Schiffchens

zur Folge, sondern bietet auch den Vortheil dar, daß ein Schmieren zwischen den

gleitenden Flächen nicht nöthig ist.

Das Schiffchen gleitet nun auf einer cylindrischen, concentrisch zur Welle liegenden

Fläche in der schon früher erwähnten Kapsel f und wird

seitwärts von der Kopfscheibe d an der Welle c und durch die Wand der Kapsel f mit so viel Spielraum gehalten, daß sich die Schlingen bei der

Nachbildung leicht darin bewegen können. Durch das runde Loch der einen Seitenwand

des Schiffchens wird die Spule γ, welche den

Unterfaden enthält, in das Schiffchen eingelegt; dieselbe dreht sich hier um einen

kleinen runden Stift, der im Gehäuse befestigt ist, und wird am Herausfallen aus dem

Schiffchen durch einen an der Innenwand vor die Oeffnung gedrehten dünnen Riegel

verhindert. Diese Spule ist so gestaltet, daß sie, Garn von Nr. 60 vorausgesetzt,

einen Faden von 60 Meter Länge fassen kann. Um den Faden von der Spule richtig

abzuleiten, ist derselbe erst durch das Auge eines kleinen Hakens ϱ geleitet, ehe er seitwärts durch ein kleines

Loch nahe am Mittelpunkt der cylinderförmigen Gleitfläche der Kapsel aus der

Schiffchenwand heraustritt. Um den Eintritt der Nadel in die Kapsel zu gestatten,

befindet sich an der oberen Seite der Gleitsfläche ein größeres Loch, so daß durch

dieses mit der Nadel der Oberfaden eingeführt werden kann.

Der schon früher erwähnte Schlingenschutz e (Fig. 29 und

30) ist

auf die Kopfplatte d bei e'

und e'' aufgenietet; diese beiden Stellen dienen

zugleich als Stützpunkte für das Schiffchen, indem bei e' das Blech e etwas umgebogen und bei e'' durch die Verbindung des Schlingenschutzes mit der

Kopfplatte eine Gabel gebildet ist, in welche sich die Spitze des Schiffchens

einlegen kann. Durch diese beiden Stützpunkte wird dann auch bei der Rotation der

Welle das Schiffchen mitgenommen.

Nachdem wir nun so die Einrichtung und Bewegung der einzelnen Theile kennen gelernt

haben, wird es leicht sein, die Art der Arbeit dieser Nähmaschine zu verfolgen, und

werde ich dabei von dem Stande der einzelnen Theile ausgehen, welcher durch die

Zeichnungen wiedergegeben ist. Es hat hier die Nadel gerade ihren höchsten

Standpunkt erreicht und ist im Begriff wieder herabzusteigen. Gerade in dieser

Stellung zunächst muß der Oberfaden von der Rolle a

durch die mit Hilfe einer Schraubenmutter zu lösende oder mehr zusammen zu pressende

Spannvorrichtung a', durch die aus Draht gebildeten

Oesen a'' herabgeleitet und durch das Oehr der Nadel

eingefädelt werden. Hat man dann Zeug zwischen die flache Platte des Gestelles und

die Schuhstange eingelegt, so läßt man letztere herunter sinken und kann nun mit

Nähen beginnen, wobei darauf zu achten ist, daß der Unterfaden, in der vorher

erwähnten Weise aus dem Schiffchen herausgeleitet, sich oberhalb der Platte

befindet.

Wird nun das Handrädchen B gedreht, so geht die

Nadelstange und somit die Nadel herab, durchsticht das unter ihr liegende Zeug und

dringt mit dem Oberfaden in die Kapsel f ein; während

dieser Bewegung hat sich natürlich auch das Schiffchen aus der in Fig. 26 angegebenen

Stellung in der Richtung des Pfeiles fortbewegt und steht nun mit seiner Spitze nahe

vor der Nadel; sowie diese also etwas zurückgeht, kommt die Spitze und dringt

zwischen Nadel und Faden hindurch, was durch das geringe schon ausgeführte Steigen

der Nadel noch mehr erleichtert wird, indem hierbei der unter dem Zeug sich

befindliche Oberfaden schlaff wird. Während dieser ganzen Periode hat der

Stoffrücker in seiner niedrigsten Stellung, also ohne das Zeug zu berühren, seinen

Rückgang ausgeführt. Bei der weiter fortgesetzten Drehung der Welle c dringt nun das Schiffchen mehr und mehr in die

Fadenschlinge des Oberfadens hinein, zieht also den Oberfaden, da es sich nach

hinten hin bedeutend verstärkt, nach sich; der Unterfaden wirkt dabei durchaus nicht

mit, da er, wie erinnerlich, fast in der Achse der Welle herausgeleitet ist. Die

Nadel steigt gleichmäßig in ihre höchste Stellung wieder zurück und der Stoffrücker

macht während dieser Periode zunächst, durch das Excenter

r veranlaßt, eine aufgehende, dann in Folge der Wirkung

des Excenters q eine vorwärtsgehende Bewegung und

schiebt also das Zeug um eine bestimmte Länge (Stichlänge) weiter.

Bei diesem Durchgange des Schiffchens durch die vom Oberfaden gebildete Schleife

bleibt dieser, während das Schiffchen noch nicht ganz durchpassirt ist, schon kein

anderer Weg offen, als sich auf die Vorderseite des Schlingenschutzes e zu legen, durch welchen sie – nachdem sie ganz

darauf liegt, also das Schiffchen hindurchpassirt ist – sowohl von der von

neuem wieder in die Kapsel eintretenden Nadel, wie auch von der Spitze des

Schiffchens abgehalten wird, so daß unmöglich die alte Schlinge von der einen oder

anderen gefaßt werden kann.

Durch die Bildung der nächstfolgenden Verschlingung der Fäden, welche wieder wie oben

beschrieben geschieht, wird nun die noch immer auf der Vorderseite des

Schlingenschutzes liegende Fadenschlinge nach und nach verkleinert und endlich ganz

aufgezogen. Dies geschieht gerade in dem Zeitpunkte, in welchem die neue Schleife

durch das durchpassirende Schiffchen die größte Ausdehnung erhält, und damit dieses

bei jedem Stiche regelmäßig zur selben Zeit geschieht, wird die Schleife bis zu

diesem Momente durch einen kleinen Haken α' an

der einen Seitenwand des Schiffchens gehalten.

Reißt nun beim Nähen der Oberfaden, oder ist derselbe abgelaufen, so läßt sich dieser

in der früher erwähnten Weise leicht wieder in die richtige Lage bringen und

einfädeln; nicht so einfach erscheint dies mit dem Unterfaden. Das Schiffchen ist,

wie oben erwähnt wurde, in der Kapsel f ganz

eingeschlossen, und zwar unterhalb des Gestelles; es kommt also nicht allein darauf

an, das Schiffchen aus der Kapsel herauszunehmen, sondern der Bequemlichkeit halber

muß dies auch von oben geschehen können, damit man nicht nöthig hat, etwa gar die

ganze Maschine umzukehren u.s.w., und diese Aufgabe ist bei der Kappmeyer'schen Maschine wirklich in einer ingeniösen

Weise gelöst worden. Es ist nämlich die Kapsel f nicht

aus einem Stücke hergestellt, sondern sie besitzt am Umfang rückwärts, wie die Figuren 24 bis

26

erkennen lassen, eine Klappe, die um den Stift p drehbar

ist. In der Nähplatte befindet sich ein Schieber ω, an welchem nach abwärts eine gekrümmte geschlitzte Schiene ω' befestigt ist. In den Schlitz faßt nun ein am

oberen Ende der Klappe befestigter Stift p', so daß,

wenn man den Schieber ω zurückzieht, die um p drehbare Klappe sich öffnet. Sobald dies geschehen

ist, wird bei einer fortgesetzten Drehung der Welle c

das Schiffchen vor die entstandene Oeffnung kommen und sofort auf die Klappe

zurückfallen; dabei wirkt der Vorsprung e' des

Schlingenschutzes gegen

das hintere Ende des Schiffchens so lange, bis dasselbe vollständig aus der Kapsel

herausgeschoben und mit seiner Spitze aus dem durch das Wegziehen des Schiebers ω gebildeten Schlitz in der Nähplatte

herausgetreten ist. Man kann jetzt leicht das Schiffchen fassen und den Unterfaden

in Ordnung bringen. Soll das Schiffchen wieder in die Kapsel eingelegt werden, so

läßt man es durch den Spalt in der Nähplatte wieder auf die Klappe fallen, nachdem

die Welle c so weit herumgedreht wurde, daß der

Schlingenschutz nicht im Wege steht, und schließt mittels des Schiebers ω die Kapsel f.

Es läßt sich nicht verkennen, daß die oben beschriebene Nähmaschine den früheren

gegenüber manche Vortheile bietet; doch müssen auch zwei vielleicht noch zu

beseitigende Nachtheile erwähnt werden, welche bei anderen Maschinen sich nicht in

dem Maße finden, so daß sie die früheren Systeme kaum verdrängen wird, wohl aber

berechtigt ist, ihnen gleich gestellt zu werden.

Als besondere Vortheile der Kappmeyer'schen Nähmaschine

sind hauptsächlich folgende hervorzuheben.

Während bei den bis jetzt bekannten Schiffchen-Maschinen eine rotirende

Bewegung stets in eine hin- und hergehende (geradlinig oder oscillirend)

verwandelt werden muß, findet hier zur Bewegung des Schiffchens keine Umsetzung der

Bewegung statt, womit ein ungleich ruhigerer Gang der Maschine erzielt ist. Eine

Abnützung des Schiffchens kann höchstens am Rücken desselben stattfinden; derselben

ist aber möglichst durch Herstellung des Rückens aus Hartgummi vorgebeugt, welcher

zugleich ein Oelen der Schiffchen-Gleitfläche überflüssig macht, da Hartgummi

und Gußeisen keines Schmiermittels bedürfen. Es findet ferner bei diesem System kein

Zurückziehen der ganzen durch das Schiffchen gebildeten Schlinge durch das Nadelöhr

nach jedem Stiche statt, was immerhin bei den sonstigen Schiffchen-Maschinen

als eine schädliche Nothwendigkeit angesehen werden muß, da der Faden hierdurch nur

rauh gemacht wird. Da aber das Zurückziehen in dieser Weise der vorher gebildeten

Schlinge fortfällt, so ist bei diesem Systeme kein Fadenhebel (Schlingen-

oder Fadensprung) in Anwendung gebracht, welcher bekanntlich durch nicht richtige

Functionirung eine uncorrecte Nath hervorbringt und jedenfalls bei der Arbeit bei

seiner ruck- oder stoßweisen Bewegung oder Schwingung ein höchst lästiges

Geräusch verursacht. Schließlich ist die Ausführung der Maschine eine durchaus

elegante und solide.

Dagegen müssen nun auch die zwei Anstände hervorgehoben werden, welche hauptsächlich

im Anfange den mit der Maschine nähenden Personen Schwierigkeiten bereiten werden.

Es ist dies zunächst die Art und Weise des Einlegens des Schiffchens in die Kapsel; so

interessant wie die Aufgabe von dem Constructeur auch gelöst ist, so wird es für den

Anfänger dennoch einer längeren Uebung bedürfen, bis das Einlegen des Schiffchens

rasch und sicher gelingt. Alsdann erscheint es jedenfalls als ein Nachtheil, daß bei

jeder Stoffänderung auch die Spannung des Oberfadens regulirt werden muß, was bei

den neueren Schiffchen-Maschinen mit geradliniger Bewegung sonst nicht der

Fall ist; hat man bei diesen einmal die Spannung des Oberfadens der des Unterfadens

entsprechend regulirt, so ist es fast gleichgiltig, ob man Leder oder Mull mit der

Maschine näht, und eine möglichst seltene Regulirung der Fadenspannung ist bei

Maschinen für den Hausgebrauch jedenfalls angenehm.

Im Allgemeinen aber darf die Construction der Kappmeyer'schen Nähmaschine als ein Zeichen deutschen Fleißes und des

Emporblühens der deutschen Industrie auch in diesem Bereiche recht herzlich

willkommen geheißen werden.Die Ausführung der oben beschriebenen Nähmaschine hat die

„Hammonia-Nähmaschinen-Fabrik von Kappmeyer und Comp. in Hamburg übernommen.D. Red.

Tafeln