| Titel: | Keilnuthenfräsapparat von Ernst Esslinger in Wien. |

| Fundstelle: | Band 215, Jahrgang 1875, S. 497 |

| Download: | XML |

Keilnuthenfräsapparat von Ernst Esslinger in

Wien.

Mit Abbildungen auf Taf.

XII [d/4].

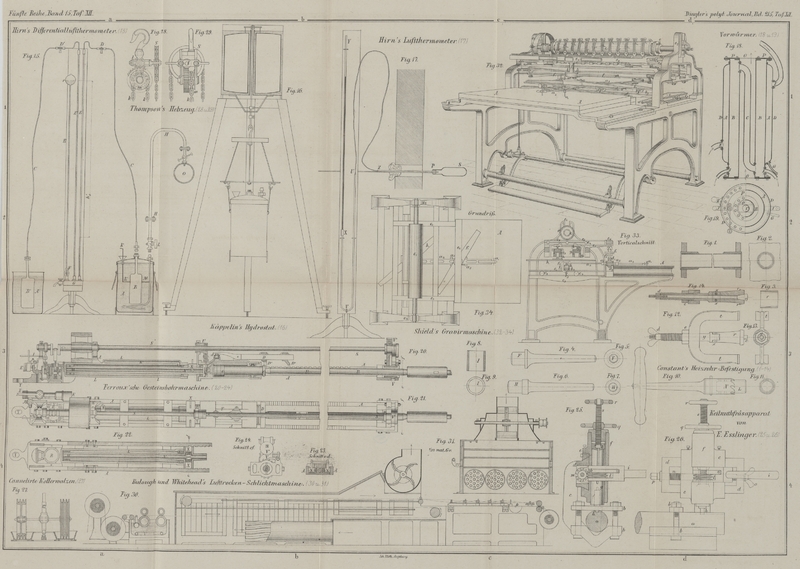

Eßlinger's Keilnuthenfräsapparat.

Der auf der Wiener Weltausstellung 1873 ausgestellt gewesene Keilnuthenfräsapparat

von E. Eßlinger erweitert die Benützbarkeit der bekannten

Bohrratsche auf die Möglichkeit der Herstellung von Langlöchern, verhält sich zu

dieser wie die Langlochbohrmaschine zur Rundlochbohrmaschine. Insofern es ein Handwerkzeug zum

Bohren oder zum Fräsen von Keilnuthen bisher noch nicht gab, wird durch diesen

Apparat eine Lücke ausgefüllt, gewissermaßen eine im rapiden Entwickelungsgange der

technischen Hilfsmittel zuerst übersprungene Stufe der Entwickelung nachträglich

beschritten. Die Figuren 25 und 26 zeigen die nähere

Einrichtung dieses für kleine Werkstätten sehr brauchbaren Werkzeuges.

Auf das in geeigneter Art festgelagerte Arbeitsstück a

wird mittels der Schraubklemme b, b der das Gestell

bildende Bügel c befestigt, möglichst nahe der Stelle,

an welcher eine Keilnuth eingefräst werden soll. Der Bügel c bildet ein Stück mit dem Rahmen d, über

dessen gehobelte Prismen der Schlitten e übergeschoben

ist. Derselbe trägt in der angegossenen Hülse f die

Bohrspindel g mit dem Bohrer h, deren schrittweise Drehung in bekannter Art mittels des Ratschhebels

i erfolgt; mit dem Sperrrad k desselben (welches durch Nuth und Feder mit g verbunden ist) bildet die Schnecke l ein

Stück; diese steht mit dem Schneckenrad m im Eingriff,

welches zugleich die Mutter der Schraube n bildet,

übrigens durch zwei an e angegossene Lappen genöthigt

ist, unter allen Umständen mit l im Eingriff zu bleiben.

Da nun die Schraube n im Rahmen d festgespannt ist, so erhellt, daß mit der Drehung des Bohrers eine

geradlinige Verschiebung desselben verbunden sein muß, also ein Langloch zu Stande

kommt. Sobald der Bohrer am Ende seiner Bahn angelangt ist, wird die Schraube n durch Lösung der Flügelmutter o drehbar gemacht, auf den vierseitigen Kopf p

eine Kurbel aufgesteckt und durch Drehung derselben der Schlitten e in die Anfangsposition zurückgeschraubt, wobei nun die

Mutter m durch den Eingriff mit l an der Drehung verhindert ist. Hiernach folgt sodann die erforderliche

Tieferstellung des Bohrers durch Lösung der Gegenmutter q und Drehung des Handrades r auf der

Schraubenspindel s, welche mittels Ringnuth und

Streifkeil t mit der Bohrspindel g verbunden ist. Die Gegenmutter q wird wieder

festgestellt und die Handhabung der Bohrratsche beginnt von Neuem. (Aus dem

amtlichen Berichte über Maschinenwesen und Transportmittel; Section

Werkzeugmaschinen, von Prof. Dr. Hartig.)

Tafeln