| Titel: | Beschreibung einer trockenen Gasuhr; von F. Frese in Hannover. |

| Fundstelle: | Band 218, Jahrgang 1875, S. 44 |

| Download: | XML |

Beschreibung einer trockenen Gasuhr; von

F. Frese in

Hannover.

Aus den Mittheilungen des Gewerbevereins für Hannover,

1875 S. 70.

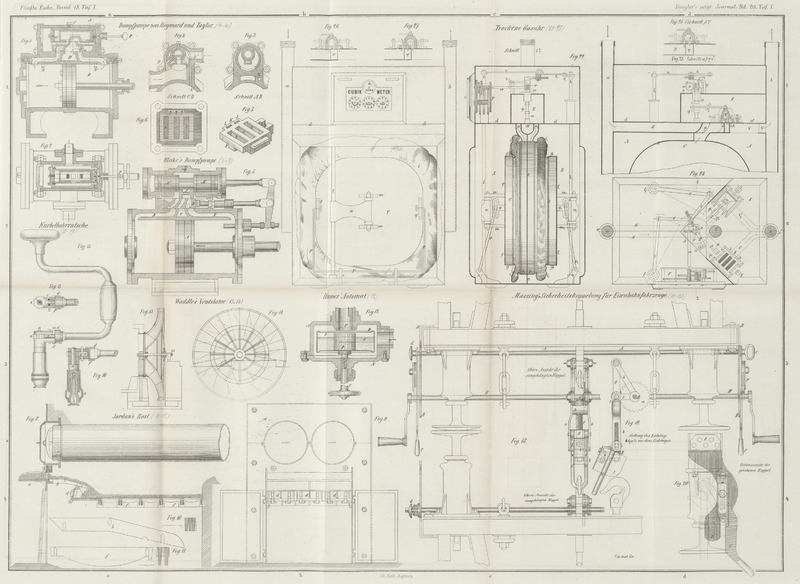

Mit Abbildungen auf Taf.

I [b.d/1].

Frese, Beschreibung einer trockenen Gasuhr.

Ist auch die trockene Gasuhr eine nicht neue Erfindung (im J. 1820 wurde Johann Malam das erste PatentPatentspecification Nr. 4458. Vergl. Dingler's polytechn. Journal, 1820 2 213.D. Red. auf eine solche ertheilt) und ist gewiß den meisten Lesern, theils aus

eigener Anschauung, theils aus den bestehenden Beschreibungen das Grundprincip

derselben (System von Kammern mit veränderlichem Volum, die sich abwechselnd mit Gas

füllen und wieder entleeren) bekannt, so gibt es doch meines Wissens noch keine

Zeichnung, welche ein genaues Studium der inneren Einrichtung einer trockenen Gasuhr

ermöglicht, und eine solche zu liefern, ist der Zweck folgender Darstellung.

Zunächst möge bemerkt werden, daß bei der trockenen Gasuhr in ihrer jetzigen Gestalt,

wie sie die Zeichnungen in Fig. 21 bis 27 darstellen

für die Bewegungserzeugung vollständig das Princip der doppeltwirkenden

Zwillingsdampfmaschine zu Grunde liegt. Der alleinige Zweck einer Gasuhr, um dessen

willen hier überhaupt eine Bewegung erzeugt wird, ist nun, die Menge des

hindurchströmenden Gases zu messen; der Zweck der Dampfmaschine ist dagegen die

Bewegungserzeugung selbst; aber denken wir uns bei dieser (der Dampfmaschine)

– wo, wie ja hinlänglich bekannt, die Umdrehungszahl der Kurbelwelle bei

constanter Füllung proportional dem verbrauchten Dampfe ist – mit letzterer

in irgend einer Weise ein Zählwerk verbunden, so würden wir auch hier zu jeder Zeit

die Menge des durch die Maschine hindurchgegangenen Dampfes ablesen können, in ganz

derselben Weise, wie wir bei der trockenen Gasuhr an dem von der Kurbelwelle

bewegten Zählwerk die Menge des in irgend einer Zeit hindurchgegangenen Gases

bestimmen. Daß dennoch die Ausführung bei beiden, Dampfmaschine und Gasuhr, eine

wesentlich verschiedene sein muß, ist wohl einleuchtend. Vor allen Dingen kommt es

bei letzterer wegen

des sehr geringen Ueberdruckes des Gases gegen die atmosphärische Luft darauf an,

alle unnöthigen Reibungsverluste zu vermeiden; statt des dicht schließenden Kolbens

der Dampfmaschine hat man deshalb bei der trockenen Gasuhr in den, den

Dampfcylindern entsprechenden, Kammern mit festen Wänden noch andere Kammern

angeordnet, deren Seitenwände blasebalgartig von präparirtem Leder oder gasdichtem

Gummizeug gebildet sind, deren Volum sich also verändern kann. Das in eine solche

Innenkammer einströmende Gas wird eine Volumvergrößerung hervorbringen, während

dadurch natürlich der cubische Inhalt der äußeren, dem Dampfcylinder entsprechenden

Kammer, aus welcher in diesem Augenblick das darin befindliche Gas muß entweichen

können, verringert wird und umgekehrt. – Ist in dieser Weise auch der

Widerstand der Kolbenreibung auf den geringen Widerstand, welchen die

blasebalgförmigen Seitenwände ihrer Ausdehnung und Zusammenziehung entgegensetzen,

sowie auf die Reibung in den nothwendigen Parallelführungen reducirt, so lassen sich

doch bei der trockenen Gasuhr die Stopfbüchsenreibungen nicht ebenfalls umgehen;

jedoch hat man hier die vier Stopfbüchsen der Dampfmaschine (für Cylinder und

Schieberkasten) auf drei reducirt, dadurch, daß man für beide Schieber einen

gemeinsamen Schieberkasten anwendete und die Kurbelwelle in diesen hinein führt, um

die Bewegung auf die Schieber übertragen zu können. Ebenso lassen sich die

Schieberreibungen nicht vermeiden, und dürften diese, sowie vor allem die durch sie

hervorgerufenen Unzuträglichkeiten (Undichtwerden der Schieber) als wesentliche

Nachtheile der trockenen Gasuhr zu betrachten sein.

Die trockene Gasuhr stellt sich von außen gesehen im Wesentlichen als

rechteckig-prismatisches Gehäuse dar, an welchem nur zwei Rohre (in der

Abbildung mit a und b

bezeichnet) hervortreten, von denen das eine als Gasein-, das andere als

Gasausströmungscanal dient. Außerdem befindet sich an der Vorderwand des Gehäuses

eine kleine Klappe (in Fig. 22 im Durchschnitt

sichtbar und mit c bezeichnet), bei deren Hebung die

vier Zifferblätter des Zählwerkes (Fig. 21) zum Vorschein

kommen. Nach Abnehmen dieser Klappe und Entfernung der festgelötheten

Verschlußplatte der vorderen Außenkammer erhält man die Vorderansicht Fig. 21. Fig. 24 gibt

den Grundriß der Gasuhr bei abgenommener oberer Verschlußplatte und einestheils der

oberen Verschlußplatte des Schieberkastens an. Fig. 22 ist

Verticalschnitt in der Richtung εζ des

Grundrisses und Fig. 23 der obere Theil eines Verticalschnittes in der Richtung αδ (Fig. 24), in welchem, um

den Verlauf der Canäle deutlicher zu zeigen, gleichzeitig der Schnitt durch den

einen Schieber mit hindurch geführt wurde (in der Richtung βγ).

Die ganze Uhr besteht, wie Fig. 22 erkennen läßt,

aus zwei Theilen, dem Ober- und Unterraum, welche durch die Platte d von einander geschieden sind. Der untere oder messende

Raum wird durch die verticale Mittelwand e in die beiden

gleichen Außenkammern A und B getheilt. In diesen liegen die beiden Innenkammern C und D, gebildet von

Blechplatten f und f₁, an diesen festgelötheten Blechstreifen g und g₁, ähnlichen, an der Mittelwand

befestigten Streifen h und h, und mit den betreffenden Blechstreifen gasdicht verbundenen Bälgen i und i₁.

Je nachdem nun das Gas in eine Innen- oder Außenkammer strömt, also von innen

oder außen gegen die Blechplatten f und f₁ drückt, werden diese nach der einen oder

anderen Richtung hin bewegt (wobei sich die Bälge ausdehnen oder zusammenziehen),

was benützt wird, um zwei Verticalwellen l und l₁ oscillatorische Drehbewegung zu ertheilen und

so die Fortpflanzung der Bewegung auf die Kurbelwelle zu vermitteln. Um die Bewegung

der Blechplatten den genannten Wellen l und l₁ mitzutheilen, sind erstere mit je zwei Armen

m bezieh. m₁

versehen, welche die an den Wellen befestigten Hebel n

und n₁ im Kreisbogen hin und her führen. (Diese

Kreisbogen sind im Verhältniß zu den Hebellängen ziemlich klein und unterscheiden

sich daher nicht viel von den betreffenden Geraden, weshalb auch die Verbindung der

Arme m und m₁ mit den

Blechplatten eine steife sein kann, wenn die Zapfenlöcher etwas länglich gehalten

sind.) Die Bewegung der Blechplatten muß zur Sicherung eines ungestörten Ganges der

Uhr möglichst parallel geschehen; jede Verdrehung um eine horizontale Achse hindern

nun schon die eben besprochenen Führungen, da die Hebel n und n₁ sehr breit gehalten sind und

ihre Zapfen daher verhältnißmäßig weit von einander abstehen; um jedoch auch eine

eventuelle Verdrehung um eine Verticalachse zu vermeiden, mußten noch besondere

Parallelführungen angebracht werden. Diese bestehen aus den um o bezieh. o₁

drehbaren Bügeln p und p₁, deren umgebogene Enden in den Schlitzen der seitlich an den

Blechplatten angebrachten Arme q bezieh. q₁ laufen.

Die Wellen l und l₁

treten durch die horizontalehorizantale Abschlußplatte d hindurch in den Oberraum,

wobei zur Abdichtung der betreffenden Räume von einander für jede Welle eine

Stopfbüchse nöthig ist. Wie bereits erwähnt, führen die beiden Wellen

oscillatorische Drehbewegungen aus, welche sich also auch den mit ihnen verbundenen,

im Oberraum befindlichen, gleich langen Hebeln r und r₁ (s. vorzüglich Fig. 24) mittheilen

müssen. Diese wirken durch Schubstangen s und s₁ (ebenfalls von gleicher Länge) auf die

gemeinsame Kurbel t und setzen diese und damit die

Kurbelwelle u in Umdrehung. Hervorzuheben ist hierbei,

daß, wie auch aus Fig. 24

ersichtlich, die Richtungen der beiden Hebel r und r₁ einen Winkel von 90° mit einander

einschließen, wodurch dasselbe Resultat erzielt wird, wie bei der

Zwillingsdampfmaschine durch Versetzen der beiden Kurbeln um 90°. Wenn

nämlich der eine Hebel sich gerade in seiner äußersten Lage befindet, bei welcher

die Lenkstange mit der Kurbel in dieselbe Richtung fällt, letztere also im todten

Punkte steht, so ist der andere Hebel in seiner mittleren Stellung angelangt (die

deshalb am günstigsten ist, weil jetzt die von dem Hebel bewegte Lenkstange nahezu

einen rechten Winkel mit der Kurbel einschließt), und wird daher, für den Augenblick

die Arbeit des Weiterdrehens der Kurbel allein übernehmend, die erste Lenkstange

über den todten Punkt hinweghelfen. Die Gasvertheilung muß dem entsprechend

natürlich so stattfinden, daß, falls z.B. die Innenkammer C geschlossen ist (der Hebel r also in der

äußersten Stellung nach links steht), die Innenkammer D

sich durch den Druck des Gases in der Außenkammer B erst

halb geschlossen hat; hat letztere (nämlich D) sich ganz

geschlossen, so muß der in der Innenkammer C wirkende

Druck diese halb geöffnet haben u.s.w.

Auf der Kurbelwelle u befindet sich nun eine Schraube

ohne Ende v, welche mittels des auf der Welle w befestigten Schraubenrades x die Bewegung auf das Zählwerk F überträgt.

Zu jeder Kurbeldrehung gehört ein Hin- und Hergang der Hebel r und r₁, d.h. eine

Füllung und Entleerung jeder einzelnen Kammer. Die Uebersetzung auf das Zählwerk muß

also derart bemessen sein, daß nach jeder Kurbeldrehung die Zeiger um so viel

fortrücken, als dem cubischen Inhalt der sämmtlichen vier Kammern, d. i. des

messenden Raumes entspricht.

Um zu bewirken, daß sich die Kurbel nur immer in einer Richtung drehen kann, was sehr

wesentlich ist, weil bei einer eventuellen, der gewöhnlichen entgegengesetzten

Drehung derselben das Zählwerk auch rückwärts gehen würde, ist an einem besonderen,

festen Arm y ein kleiner Messinghaken z aufgehängt (s. Fig. 22 und 23). Bei der

Kurbeldrehung im richtigen Sinne (entsprechend dem in Fig. 24 angedeuten

Pfeile) wird derselbe von der Kurbel so weit hinweggedrückt (gedreht), daß diese

frei passiren kann; bei einer entgegengesetzten Drehung schlägt dagegen, sobald die

Kurbel den oberen Theil des Häkchens herunterdrückt, der untere Theil desselben

gegen einen durch den Arm y selbst gebildeten Anschlag,

wodurch jede weitere Kurbeldrehung verhindert, also die Uhr zum Stillstande gebracht

wird.

In dem Oberraum befindet sich auch die vollständig geschlossene Schieberkammer E. Die Kurbelwelle ist, wie bereits erwähnt, in diese

hineingeführt, wobei eine Stopfbüchse nothwendig ist, um den gasdichten Abschluß der beiden Räume von

einander wieder herzustellen. In Fig. 24 ist ein Theil der

oberen Verschlußplatte der Schieberkammer abgenommen, und wird auf solche Weise ein

Einblick in die innere Einrichtung des Schieberkastens ermöglicht. Es sind

selbstverständlich zwei Schieber vorhanden (entsprechend den beiden Schiebern einer

Zwillingsdampfmaschine), von denen der eine die Gasvertheilung in die Kammern A und C, der zweite in B und D besorgt. Der eine

Schieber ist in Fig. 24 weggelassen, um die Canalöffnungen sichtbar werden zu lassen. Wie

man erkennt, sind die Schieber um einen Winkel von 90° gegen einander

versetzt, wodurch es möglich wird, beide durch eine Kurbel η (Fig. 23) zu bewegen. Diese schließt einen solchen Winkel mit der

Hauptkurbel ein, daß kein lineares Voreilen stattfindet (entsprechend einem um

90° gegen die Kurbel versetzten Excenter bei der Dampfmaschine); daß also in

dem Augenblicke, in welchem ein Hebel, z.B. r, im todten

Punkte sich befindet, also eine Kammer, z.B. die äußere A, vollständig geöffnet und die entsprechende Innenkammer C vollständig geschlossen ist, der Schieber gerade in

seiner mittleren Stellung steht, d.h. die A

entsprechende Canalöffnung eben abgeschlossen hat und im Begriff ist, die der

Innenkammer C, welche letztere sich jetzt ausdehnen muß,

zu öffnen. Auf dem Rücken der Schieber sind kleine Zapfen angebracht, durch welche

dieselben mittels der Lenkstangen δ und δ₁; mit der Kurbel η in Verbindung stehen. Die Geradführung der Schieber wird in der

Weise durch angelöthete Stangen bewirkt, wie es die verschiedenen Figuren deutlich

zeigen.

Die Gasvertheilung ist genau dem Principe der Dampfvertheilung bei der gewöhnlichen

Dampfmaschine nachgebildet; jedem Schieber entsprechen drei Canalöffnungen (bei dem

im Durchschnitt gezeichneten Schieber ι, κ,

λ, bezeichnet), von denen die erste ι mit der betreffenden Innenkammer C

durch den Canal μ und die dritte λ direct mit der betreffenden Außenkammer A in Verbindung steht, während die mittlere Oeffnung κ durch den Canal ν mit dem Ausströmungsrohr b

communicirt.

Die Schieber sind sogen. kurze Muschelschieber; die Figuren 25 bis 27 geben einen

derselben im Durchschnitt an (in verschiedenen Stellungen), wobei bemerkt werden

mag, daß Fig.

25 die den Figuren 22, 23 und 24

entsprechende Stellung zeigt.

Das Gas gelängt durch das Einströmungsrohr a in den Canal

π, aus welchem es durch die in der horizontalenhorizonialen Abschlußplatte befindliche Oeffnung ρ

(s. Fig. 24)

in die Schieberkammer kommt. Von hier aus wird es durch die beiden Schieber

gleichmäßig auf die vier Kammern vertheilt, um dann schließlich die Uhr wieder durch die

sich im Ausströmungsrohr b vereinigenden Abzugscanäle

ν und ν₁ zu verlassen.

Verfolgen wir zum Schluß diese Vertheilung des Gases für zwei zusammengehörende

Kammern, z.B. A und C, noch

etwas eingehender. Der Schieber stehe in seiner äußersten Stellung nach links (Fig. 26); das

Gas strömt durch die vollständig geöffneten Canäle in die Außenkammer A, sowie aus der Innenkammer B durch den muschelförmigen Hohlraum des Schiebers hindurch in den

Abzugscanal ν; die Außenkammer ist zur Hälfte

geöffnet, die Innenkammer zur Hälfte geschlossen. Der Schieber bewegt sich nach

rechts, kommt nach der in Fig. 25 gezeichneten, in

die mittlere Stellung, wo er gerade die beiden äußeren Canalöffnungen abschließt, so

daß sowohl die Einströmung in A als auch die Ausströmung

aus C aufgehört hat und die Kammer A vollständig geöffnet, C

vollständig geschlossen ist; die Kurbel steht im todten Punkte. Der Schieber bewegt

sich weiter nach rechts, öffnet den Einströmungscanal für die Innenkammer C und bringt die Canalöffnung der Außenkammer A mit der mittleren, der Ausströmungsöffnung in

Communication. Ist der Schieber in seiner äußersten Stellung nach rechts angekommen

(Fig.

27), so ist der volle Einströmungsquerschnitt für C und der volle Einströmungsquerschnitt für A

erreicht; die Innenkammer C ist halb geöffnet, die

Außenkammer A also halb geschlossen. Der Schieber macht

jetzt die rückgängige Bewegung, kommt wieder in die mittlere Stellung, hat damit

beide Canalöffnungen abgeschlossen, und so hat der Eintritt für C und der Austritt für A

aufgehört. Die Innenkammer ist vollständig geöffnet, die Außenkammer also

vollständig geschlossen, die Kurbel steht im anderen todten Punkte. Beim weiteren

Rückgang des Schiebers beginnt die Einströmung in A und

die Ausströmung aus C, und schließlich gelangt der

Schieber wieder in die äußerste Stellung nach links, worauf sich derselbe Vorgang

wiederholt.

Tafeln