| Titel: | Ueber Construction der Formen für Stahlschienen-Ingots; von W. Hackney. |

| Autor: | W. Hackney |

| Fundstelle: | Band 218, Jahrgang 1875, S. 102 |

| Download: | XML |

Ueber Construction der Formen für

Stahlschienen-Ingots; von W.

Hackney.

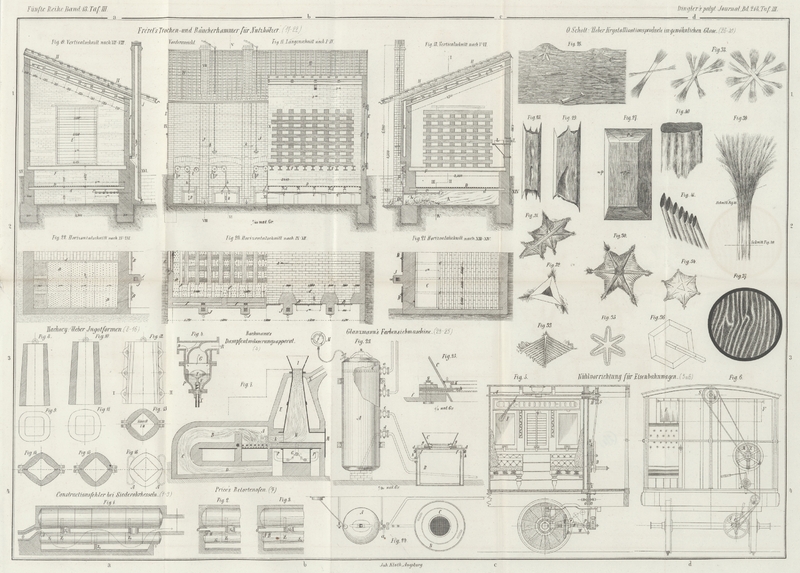

Mit Abbildungen auf Taf.

III [a/3].

Hackney, über Construction der Formen für Stahlschienen

Ingots.

Die modernen Ingots-Formen, wie solche für Stahlschienen wohl am meisten

angewendet werden, haben einen viereckigen Querschnitt mit abgerundeten Ecken, weil

ein Ingot von solchem Querschnitt beim nachherigen Hämmern viel gleichmäßiger

zusammengepreßt wird, als ein solcher von runder Form; auch ist man von dem im

Anfange wohl hier und da eingeführten runden Querschnitte allgemein zurückgekommen,

da die Ecken einer aus solchen Ingots hergestellten Luppe nur wenig gepreßt waren,

und die Schienen, sofern das Metall nur ein wenig kaltbrüchig war, leicht rissige

und blassige Stellen zeigten.

Ein Uebelstand dieser viereckigen Ingots ist jedoch das leichte Zerspringen

derselben, bewirkt durch die im Metall auftretende Spannung, wenn flüssiger Stahl in

die Form gegossen wird. In diesem Falle nämlich, mögen auch die inneren Wände durch

einen Anstrich von Graphit, Thon oder Kalk gegen eine allzu große Erhitzung etwas

geschützt sein, ist dennoch in wenigen Minuten die innere Seite einer solchen Form

glühend heiß, während die äußere Seite im Vergleiche kalt ist.

Die gebräuchlichsten Formen sind entweder in einem Stück gegossen in Gestalt einer

hohlen abgestutzten Pyramide, deren Querschnitt von oben nach unten zunimmt (vergl.

Fig. 8 bis

11), oder

sie bestehen aus zwei Theilen, welche mittels Bolzen oder Klammern geschlossen

werden (vergl. Fig.

12 bis 16).

Die Formen der ersten Art zeigen bei eintretendem Zerspringen fast immer einen Riß,

welcher, in der Mitte einer von den flachen Seiten vom Boden ausgehend, sich

vertical aufwärts erstreckt (Fig. 8 und 9). Es hat dies seinen

Grund darin, daß gerade die Mitte einer solchen Seite am meisten erhitzt ist; die

Ecken nämlich, welche weniger geschmolzenes Metall bei einer größeren

Abkühlungsfläche einschließen, sind noch dunkel, während 5 bis 10 Minuten nach dem

Eingießen die Seitenflächen rothglühend sind. Die Ausdehnung des Metalles in der

Mitte der Seiten ist folglich eine viel größere als in den Ecken, welche letztere,

da ihre Spannung nicht so groß ist, nach außen hin gewaltsam gedrückt werden, so daß

ein Zerspringen der Form in der Mitte der durch die Hitze ohnehin schon geschwächten

Seitenflächen kaum zu umgehen ist.

William Hackney schlug deshalb in einem Vortrage im Iron and Steel Institute (Engineering, September 1875 S. 238) vor, die Metalldicke einer solchen

Form in den einzelnen Querschnittspunkten so zu bestimmen, daß die auftretenden

Spannungskräfte in dem ganzen Querschnitte gleich groß sind, was durch eine relative

Metalldicke der Ecken und Seitenflächen erreicht wird (Fig. 10 und 11). Man kann

schon mit bloßem Auge im Dunkeln ziemlich leicht erkennen, daß eine Form dieser

Bedingung entspricht, wenn sie durch einen Ingot in allen Punkten gleichmäßig zum

Glühen gebracht wird. Springt eine solche Form, was bei der ungleichmäßigen

Erhitzung der Innen- und Außenflächen schließlich nicht ganz zu vermeiden

ist, so verbreitet sich der Riß unregelmäßig über die ganze Form. Sollte er dennoch

bei verschiedenen Formen an einer bestimmten Stelle auftreten, so würde dies den

besten Fingerzeig zu einem rationelleren Umconstruiren darbieten. Formen nach diesem

Princip construirt, haben in der Praxis die besten Resultate gegeben.

Zu solchen ungetheilten Formen würde sich, um ein Zerspringen derselben möglichst zu

vermeiden, am besten ein graphitreiches, weiches Roheisen eignen; aber ein solches

Roheisen wird sehr leicht durch geschmolzenen Stahl angefressen und durchlöchert,

und beim Abgießen der Form entstehen leicht Blasen und Hohlräume auf der Innenseite,

hervorgerufen durch den auf dem Metall schwimmenden Graphit; solche Hohlräume aber

verursachen, wenn sie nicht abgehobelt werden können, ein Festklemmen des Ingots in

der Form. Kommt daher die Widerstandsfähigkeit gegen Zerspringen erst in zweiter

Linie in Betracht, so wählt man am besten graues Gießereiroheisen (Nr. 3), welches

nicht nur leichter mit einer sauberen glatten Fläche gegossen werden kann, sondern

auch weniger durch den gegossenen Stahl angefressen wird.

Was nun die zweitheiligen Formen betrifft, so springen dieselben, wenn aus einer

guten Marke grauen Roheisens Nr. 3 hergestellt, fast nie. Sie sind leichter

anzufertigen, behalten eine glatte Oberfläche, gestatten den Guß parallelseitiger

(prismatischer) Ingots und lassen sich bei etwaigem Festklemmen eines Ingots leicht

öffnen. Aber einen Uebelstand, der bis heute noch nicht ganz beseitigt wurde, führen

sie dennoch mit sich. Ist nämlich eine solche Form, deren Theile mittels Flanschen

oder Lappen (letztere sind mehr zu empfehlen) an einander verschraubt sind, mit

flüssigem Stahl angefüllt, so streben die Oberflächen, vermöge der ungleichmäßigen

Ausdehnung der Innen- und Außenseiten, eine gekrümmte Form anzunehmen (Fig. 14). Die

Bolzen verhindern jedoch eine Entfernung der Flanschen von einander; das Metall der

Form, da es sich nicht ausdehnen kann, wie es unter den einwirkenden

Spannungskräften thun würde, wirft sich, – eine Erscheinung, die man bei

Gußeisen häufig beobachten kann, wenn es einer Rothglühhitze ausgesetzt wird; die

Flanschen und Ecken biegen sich nach Innen, so daß, wenn die Form wieder abgekühlt

ist, die Fuge zwischen den Flanschen nach einwärts mehr geöffnet ist, als es vor dem

Gießen der Fall war (Fig. 15), während die

Flanschen selbst dichter schließen und die Bolzen loser geworden sind. Dieses

wiederholt sich, so oft die Form mit flüssigem Stahl gefüllt wird, so daß

schließlich der Stahl in die so immer größer gewordene Fuge eindringt und sich auf

dem Ingot eine starke Gußnath bildet. Diese Nath bewirkt jedoch allmälig eine noch

größere Spannung der Form, und die Dicke derselben nimmt mit dem wiederholten

Gebrauche der Form so zu, daß letztere bald unbrauchbar wird, resp. von Neuem

zugerichtet werden muß.

Untersucht man eine solche Form, so sieht man, daß die inneren Kanten an den Fugen

sowie die inneren Flanschenflächen gar nicht angefressen sind, – ein Beweis, daß

das Bestreben der Flanschenfugen, sich nach Innen zu öffnen, nur durch das Werfen

der Form veranlaßt wird, und nicht durch ein etwaiges Anfressen des flüssigen

Stahles. Man könnte sich nun leicht veranlaßt fühlen, die Flanschen so abzuhobeln,

daß sie sich nur an der Innenfläche berührten (Fig. 13). Obgleich eine

solche Anordnung immerhin vortheilhaft ist, so hilft sie dem erwähnten Uebelstande

dennoch nicht vollständig ab, was man schon daraus ersehen kann, daß die Fuge nicht

gleichmäßig von einem Ende zum anderen geöffnet ist, sondern es tritt dieses Oeffnen

am stärksten an den Stellen auf, wo Bolzen durchgezogen sind, und erstreckt sich nur

auf die Höhe, bis zu welcher die Form gewöhnlich angefüllt ist.

Da, wie aus dem Vorigen hervorgeht, das allmälige Aufklaffen der Fugen nur dadurch

bewirkt wird, daß die starren Bolzen einer Entfernung der Flanschen von einander

sich widersetzen und damit in der erhitzten Form eine gewisse Spannkraft

hervorrufen, so begegnet man dem erwähnten Uebelstand nur dadurch, daß man diese

Spannkraft möglichst zu vermindern sucht. Es wird dies schon dadurch erreicht, daß

man unter den Bolzenköpfen starke Federn oder federnde Unterlagsscheiben anbringt,

welche sich einer kleinen Ausdehnung der Form nicht widersetzen, – ein

Verfahren, welches sich in der Praxis ziemlich gut bewährt hat, aber noch immer

wegen der nothwendig sehr starken Federn den Uebelstand nicht ganz beseitigt hat. Am

besten erreicht man das vorgesteckte Ziel, wenn die beiden Formhälften an den

inneren Flanschenkanten fest an einander gedrückt werden, da gerade um diese Kanten

sich die Formtheile bei ihrer Expansion bewegen. Ein Festklemmen der beiden

Formhälften, entweder durch federnde Klammern, welche über die Form von oben gezogen

werden (Fig.

16), oder durch festgekeilte Ringe, würde diesem Zwecke am besten

entsprechen, wie dies bekanntlich bei den kleinen Formen für Werkzeugstahl allgemein

im Gebrauche ist.

Im Entwerfen von solchen zweitheiligen Formen muß man immerhin die relative

Metalldicke an Ecken und Seitenflächen im Auge behalten, genau wie bei Formen,

welche aus einem Stück gegossen sind; das Anbringen von Rippen läßt sich nicht

empfehlen, weil die Wärme in der erhitzten Form sich nicht gleichmäßig um den

Querschnitt vertheilen würde und, wie die Erfahrung gezeigt, ein Zerspringen einer

solchen Form wohl nicht verhütet werden könnte.

P. M.

Tafeln