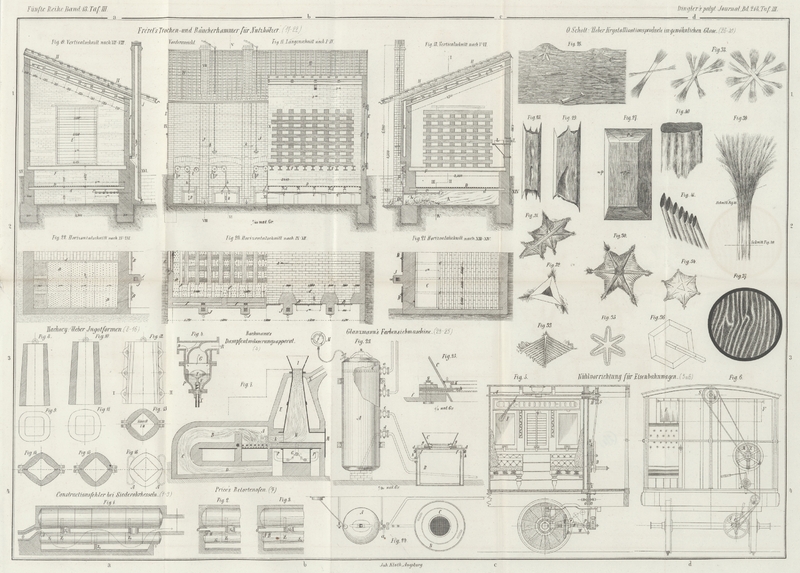

| Titel: | Ueber Krystallisations-Producte im gewöhnlichen Glase; von Dr. Otto Schott in Leipzig. |

| Fundstelle: | Band 218, Jahrgang 1875, S. 151 |

| Download: | XML |

Ueber Krystallisations-Producte im

gewöhnlichen Glase; von Dr. Otto Schott in Leipzig.Vom Verf. gütigst eingesendeter Separatabdruck aus Poggendorff's Annalen, 1875

Bd. 155 S. 422.

Mit Abbildungen auf Taf.

III [d/1].

Schott, über Krystallisationsproducte im gewöhnlichen

Glase.

Mit dem Worte Glas ist der Begriff des amorphen Zustandes so eng verknüpft, daß man

im Gegensatz dazu ein auf dieselbe Weise entstandenes und gleich zusammengesetztes,

nur durch Krystallisation modificirtes Product „entglast“

nennt.

Man hat bei der Glasfabrikation sehr häufig Gelegenheit, die Entstehung von

Krystallen oder krystallartigen Producten zu beobachten. Sie finden sich theils in

Form wohlausgebildeter, mikroskopisch kleiner Krystalle, einen Glasfehler bei der

Tafelglasfabrikation, das sogen. „rauhe Glas“ bildend, theils

als eigentliche Entglasungsproducte im sogen. Reaumur'schen Porzellan. Im Folgenden

will ich jenen Punkt zuvörderst behandeln und mich dann zur eigentlichen Entglasung

wenden.

„Rauh“ nennt man Tafelglas, wenn es an der Oberfläche in mehr

oder minder hohem Grade mit kleinen pockenartigen Erhöhungen übersäet ist, durch

welche es sich rauh anfühlt.

Die Entstehung dieser kleinen bis 2mm großen

Erhöhungen findet ihre Erklärung darin, daß von den unzähligen, in festem Zustande

in der Glasmasse sich ausscheidenden Krystallen bei der Verarbeitung zu Walzen

(Cylindern) die an der Oberfläche lagernden mit Glas überfangen bleiben. (Siehe Fig. 26.)

Die Krystalle haben nicht immer dieselbe Form; man hat vielmehr, je nachdem sie

säulenförmig oder hexagonal-tafelartig sind, zwei Arten „rauhen

Glases“ zu unterscheiden. Fig. 26 veranschaulicht

im vergrößerten Maßstabe das Vorkommen des „Rauh“ der ersten

Art. Die Krystalle, welche selten gut ausgebildet sind, gehören dem rhombischen

System an und sind Combinationen von: ∞ P

, ∞ P und P

(Fig. 27). Meistens findet man die in Fig. 28 und 29

dargestellten, noch im Wachsen begriffenen Körper, deren Enden häufig unvollkommen

sind und nach der Verlängerung der Seitenkanten in Spitzen auslaufen. Diese beiden

letzten Körper scheinen mit den Beloniten des Obsidians und der natürlicher Gläser

identisch zu sein.

Die Krystalle selbst sind farblos und klar wie das Glas, sie werden erst durch die

Verschiedenheit der Brechungs- und Reflexionsbedingungen sichtbar. Zwischen

gekreuzte Nicols gebracht, äußern sie eine Wirkung auf das polarisirte Licht.

Die zweite Art des rauhen Glases läßt sich mit bloßem Auge von der vorigen fast gar

nicht unterscheiden. Bringt man es aber unter das Mikroskop, so sieht man

eigenthümliche Gebilde. Sechs von einem Punkte ausgehende, federförmige Strahlen,

die wie die Radien in einem Sechseck stehen, lassen den hexagonalen Typus derselben

gar nicht verkennen. Die Figuren 30 bis 34 zeigen uns

ziemlich regelmäßige Vorkommnisse dieser Art.

Die letzteren Formen sind zum größten Theil schon von Vogelsang in Bezug auf ihre morphologischen und optischen Eigenschaften

untersucht worden, und verweise ich auf dessen Abhandlungen (Sur les crystallites, Archives Néerlandaises, 1872 Bd. 3), in denen

er nachweist, daß jene Ausscheidungen zu den KrystallitenKrystalliten sind embryonale, im Entstehen begriffene, Krystalle. gehören und die ersten Anfänge zur Bildung hexagonaler Krystalle sind. Die

Endproducte dieser krystallitischen Aneinanderlagerungen sind Tafeln, deren Existenz

schon Vogelsang vermuthete und voraussagte, und die ich,

wenn auch ziemlich

selten, wirklich beobachtet habe. Ich fand solche einzeln und in

Durchwachsungszwillingen OP, P, wie Fig. 36 zeigt, bei denen

manchmal die Seitenkanten des Sechsecks nach dem Centrum des Krystalles zu

durchbogen waren, und Tafeln OP, ∞ P, welche gewöhnlich einzelne, vorherrschend

ausgebildete Kanten besaßen, wodurch die Form des Sechsecks verzerrt wurde. Waren

die Krystalle zur Achse des Mikroskops geneigt, so lieferten sie zwischen gekreuzten

Nicols ebenfalls farbige Bilder.

Nach den Angaben des Fabrikanten ist das Entstehen des rauhen Glases meistens die

Folge eines vermehrten Zusatzes an Kalk oder des Vorhandenseins von Thonerde im

Glase, wie derartige Vorkommnisse sich sowohl durch Unaufmerksamkeit beim Abwägen

des Satzes, als bei Unreinheit der Rohmaterialien ereignen können. Fremdartige

Beimengungen sind besonders im Sande vorhanden, und da das Glas zu 0,7 aus

Kieselsäure besteht, so genügt eine nicht sehr bedeutende Verunreinigung des Satzes

durch obige Substanzen, um den Fehler zu erzeugen. In einer mir bekannten

Tafelglashütte beträgt der Zusatz an Sand zum Glassatz für eine Schmelze 2000k; nimmt man nun eine Verunreinigung

desselben durch Thonerde oder Kalk zu 2,5 Proc. an, so gelangen auf Kosten der

Kieselsäure beinahe 50k eines Materiales in

den Glassatz, welches unter normalen Umständen nicht vorhanden ist, im ersteren Fall

also wohl im Stande sein könnte, abnorme Erscheinungen zu verursachen. Vor kurzer

Zeit habe ich selbst Gelegenheit gehabt, ein Beispiel im Großen zu beobachten,

welches sehr geeignet ist, obige Ansicht zu unterstützen. Man setzte nämlich

zufällig zum Glassatz Sand aus einer Grube, in welcher, wie sich später ergab,

einige Tage vorher ein Erdrutsch stattgefunden hatte und der Sand durch Thon resp.

Lehm verunreinigt worden war. Das aus diesem Material resultirende Product zeigte

den Fehler in hohem Maße.

Auch unter sonst normalen Verhältnissen kann das Glas rauh werden, wenn das

Verarbeiten der geschmolzenen, im Ofen befindlichen Masse lange andauert, das Glas

sich abkühlt und einige Zeit in diesem Zustande verbleibt. Den alsdann entstehenden

Fehler kann man leicht wieder zum Verschwinden bringen, wenn man das Verarbeiten

einstellt und den Ofen von Neuem stark anheizt. Um nun den Einfluß, welchen

Kalk- und Thonerde auf das Rauhwerden und Entglasen ausüben, richtig

beurtheilen zu können, hat man das Verhalten einiger geschmolzenen Silicate beim

Erstarren in Erwägung zu ziehen. Es erstarren nämlich amorph: Natrium-,

Kalium- und Bleisilicate, krystallinisch: Calcium-, Mangan-,

Eisensilicate und noch viele andere, welche hier uns aber nicht interessiren. Hat man also

ein Gemenge geschmolzener Silicate, so werden die nicht krystallinisch erstarrenden

amorph bleiben, die krystallinischen sich dagegen in Krystalle ausscheiden, wenn man

den Schmelzfluß langsam erkalten läßt oder ihn andauernd einer Temperatur aussetzt,

welche den Schmelzpunkt des Glases nicht viel übersteigt.Wunder äußert sich in seiner Abhandlung:

„Ueber die Bildung von Krystallen in Glasflüssen bei

Behandlung derselben vor dem Löthrohr“ (Programm der

Chemnitzer Gewerbeschule, 1870) in sehr treffender Weise folgendermaßen.„Bekanntlich sieht man das gewöhnliche, zu den verschiedenartigen

technischen Zwecken verwendete Glas als ein zusammengeschmolzenes

Gemenge von Silicaten oder Doppelsilicaten an, von denen einige für sich

krystallisirbar, andere, insbesondere die Alkalisilicate amorph sind.

Durch das Zusammenschmelzen sind die ersteren ihrer

Krystallisationsfähigkeit nicht beraubt, der Act der Krystallisation ist

dadurch nur erschwert, indem die zwischen den Molecülen des

krystallisirbaren Silicats liegenden Molecüle des fremdartigen amorphen

Silicats der Vereinigung der ersteren zu Gruppen, welche die Krystalle

bilden, hindernd im Wege stehen. Wenn nun ein solches im geschmolzenen

Zustande sich befindendes Gemenge durch Abkühlen relativ rasch über die

Temperatur hinweggeführt wird, innerhalb welcher die einzelnen Silicate

erstarren, so finden die Molecüle der krystallisirbaren Verbindung

„möglicherweise“ nicht Zeit, die Widerstände

der nicht krystallisirbaren Verbindung zu überwinden und sich zu

Krystallen zusammenzulagern; das Gemenge erstarrt dann, ohne daß es

durch sich ausscheidende Krystalle getrübt wird, amorph, glasig. Wird

hingegen ein solches geschmolzenes Gemenge während der Abkühlung längere

Zeit innerhalb der Temperaturgrenzen erhalten, bei welchen die

Gemengtheile aus dem flüssigen in den festen Zustand übergehen, liegt

insbesondere der Erstarrungspunkt des krystallisirbaren Silicats

wesentlich höher als der des amorphen, und bleibt das Gemenge einige

Zeit einer mittleren Temperatur ausgesetzt, so muß, wenn nicht besondere

Umstände hindernd im Wege stehen, die Krystallisation vor sich gehen.

Dieselbe wird um so vollständiger erfolgen, je länger die der

Krystallisation günstige Temperatur erhalten wird, und um so rascher, in

je größerer relativer Menge die krystallisirbaren Silicate neben den

nicht krystallisirbaren auftreten; auch die Differenz des

Erstarrungspunktes beider wird hierbei von Einfluß sein. Die Masse

erscheint dann durch ausgeschiedene Krystalle getrübt, sie befindet sich

im Zustande der Entglasung.“

Was die Zusammensetzung der ausgeschiedenen Verbindungen betrifft, so ist eine

quantitative Analyse wegen der Kleinheit der Objecte wohl kaum auszuführen; es

dürfte sich jedoch auf Grund späterer Erörterungen ergeben, daß das Kalkrauh von

Krystallen kieselsauren Calciums herrührt. Ob indessen das Molecularverhältniß der

Kieselsäure zum Calcium ein bestimmtes einfaches ist, läßt sich noch nicht

beurtheilen. Die Krystalle im thonerde-rauhen Glase bestehen jedenfalls aus

reiner krystallisirterer Al₂O₃ denn Wunder

hat in der oben citirten Abhandlung durch Auflösen von Thonerde in Borax- und

Phosphorsalzperlen krystallisirte Erstarrungsproducte erhalten, deren Formen keinen

Zweifel übrig lassen, daß dieselben mit den hier beschriebenen hexagonalen identisch

sind.

Die Beobachtung der Krystallformen in rauhem Glase ist für den Glasfabrikanten

insofern von Wichtigkeit, als es leicht sein wird, zu constatiren, welches Material

das Kalk, resp. Thonerde haltige gewesen ist, wenn sich in der Fabrikation jener

Fehler eingestellt hat.

Mit den bisher beschriebenen Krystallisationsproducten des Glases steht die

eigentliche Entglasung, welche zuerst im J. 1727 von Reaumur (1874 213 331) beobachtet wurde, eng in

Verbindung. Industrieproducte, welche aus solchem entarteten Glase hergestellt

waren, erhielten daher die Bezeichnung Reaumur'sches Porzellan. Der Versuch des

Entdeckers, dieses Material an Stelle des damals sehr theuren Porzellans

einzuführen, mißlang; die zu diesem Zwecke angelegte Fabrik ging zu Grunde. Aus

derselben stammen meistens noch die Muster solchen Glases in unseren technologischen

Sammlungen. In neuerer Zeit scheint man denselben Gedanken wieder aufgegriffen zu

haben, wie die Wiener Ausstellung 1873 zeigte.

Dumas war der erste, welcher eine wissenschaftliche

Erklärung dieser Erscheinungen zu geben versuchte; er fand durch Analyse in

entglasten Partien geringere Mengen von Alkali als in amorphen und erklärte das

Eintreten der Entglasung als die Folge einer Verflüchtigung von Alkali. Reaumur und Dumas hatten sich

ihre Producte dargestellt, indem sie Bouteillenglas, von Gyps und Sand umgeben,

längere Zeit in glühendem Zustande erhielten, wobei Dumas annahm, daß der Sand eine

gewisse Anziehungskraft auf das Alkali ausübe und so die Verflüchtigung desselben

beschleunige. Als man aber später im Inneren großer Glasmassen, von wo aus keine

Verflüchtigung angenommen werden konnte, Entglasung beobachtete, nahm Dumas eine zweite Art der Bildung an, hervorgerufen durch

eine freiwillige Trennung alkalireicher, amorph bleibender Partien von dem Uebrigen,

welches durch diesen Verlust krystallinisch werde. Diese Ansicht erwies sich

ebenfalls als unhaltbar, da große Massen von vollständig krystallinischem Glase,

nach einem nochmaligen Umschmelzen, gutes Glas mit dem ursprünglichen Alkaligehalt

ergaben.

Pelouze (1855 137 182) sprach

deshalb die Ansicht aus, die Entglasung beruhe auf einer molecularen Umlagerung; es

befinde sich das Glas nur in einem krystallisirten Zustande, habe also keine

chemische, sondern eine physikalische Aenderung erlitten. Er verglich diese

Erscheinung mit dem Uebergang der amorphen, geschmolzenen, arsenigen Säure in den

krystallinischen Zustand. Pelouze zeigte bei dieser

Gelegenheit, daß die Entglasung beim Erkalten sehr viel schneller und vollständiger

erfolge, wenn man dem geschmolzenen, zähflüssigen Glase Sand, Herdasche, Glaspulver

etc. so zumenge, daß keine Verschmelzung stattfinde.

Später vielfach ausgeführte Analysen, unter anderen solche von Terreil (1858 148 58) bewiesen, daß die

procentische Zusammensetzung des entglasten und nicht entglasten Theiles einer

Glasmasse bis auf die Fehlergrenzen übereinstimmen kann.

Splittgerber und Fournet

machten ferner die Mittheilung, daß, außer krystallinischen Partien in solchem

Glase, auch amorphe zu finden seien.

Endlich sagt Schür in seiner „Praxis der

Hohlglasfabrikation“ S. 84: „Nach meinen Erfahrungen tritt

die Entglasung nur dann ein, wenn in der Glasmasse ein großer Ueberschuß von

Alkali vorhanden ist, und der Ofen während des Schmelzens nicht den richtigen

Hitzegrad besitzt. Das Glas hat dann ein blindes Aussehen, ähnlich dem des

Alabasterglases.“

Da mir die Gelegenheit geboten war, sehr viele Entglasungsproducte von

Alkali-Kalkgläsern in allen Stadien der Entwickelung zu studiren, so habe ich

es im Folgenden versucht, die Formen derselben nach einander zu beschreiben.

„Entglast“ ist jedes Glas zu nennen, welches in einer homogenen

Grundmasse Ausscheidungen irgend welcher Art zeigt, die sich bei gewöhnlichem oder

zweckmäßig geleitetem Erkalten eingestellt haben. Splittgerber und Fournet haben angeführt, daß

neben krystallinischen auch amorphe Ausscheidungen vorhanden sein können. Ich kann

aber dieser Ansicht durchaus nicht beitreten, denn was meine Erfahrungen anlangt, so

zeigten sich mir allerdings einige Ausscheidungen, welche dem unbewaffneten Auge und

selbst unter der Loupe amorph schienen, doch ließ sich unter dem Mikroskop bei der

nöthigen Vergrößerung die krystallinische Structur deutlich erkennen. Die Angabe Splittgerber's und Fournet's

mag hiernach wohl auf einem Irrthum beruhen. Die Entglasung ist somit kurz als eine

Krystallisation innerhalb des Glases zu bezeichnen. Die Ausscheidungsproducte sind

selten gut ausgebildete Krystalle, häufig nur unregelmäßig begrenzte, säulenförmige

Aggregate; ja in den meisten Fällen ist die Krystallisation bei der Bildung von

Krystalliten stehen geblieben.Das Nähere über Krystalliten findet man in den Archives Néerlandaises zerstreut (Bd. 5 bis 7). Vogelsang: „Sur

les crystallites“, études crystallogénétiques.

Betrachten wir zuerst die successiven Veränderungen bei der Entglasung des

Fensterglases im Streckofen, so veranlaßt die Wärme anfänglich die Entstehung einer

dünnen Haut auf der Oberfläche der Glastafel, welche Anfangs die Farben dünner

Blättchen zeigt, später aber bei zunehmender Dicke einen mattweißen Ton annimmt.

Diese Haut findet sich auch häufig bei fehlerhaften Strecken an solchen Stellen, wo

das Glas eine hohe

Temperatur angenommen hatte, und zwar schillert sie im Sonnenlicht in allen Farben

des Spectrums, im diffusen Licht dagegen nimmt sie einen zumeist blauscheinenden Ton

an, weshalb man ein derartiges Glas auch blitzblau genannt hat. Die Entstehung der

Haut hat in einer ganz geringen oberflächlichen Verflüchtigung des Alkalis ihren

Grund, wodurch sich ein Ueberzug von Glas mit anderer Zusammensetzung und

veränderten optischen Eigenschaften bildet. Unter dem Mikroskop bemerkt man, daß die

sonst ebene Oberfläche des Glases im „blitzblauen“ Zustande

eine eigenthümlich wellenartige Form annimmt (Fig. 37). Hat nun aber

die Haut eine gewisse Dicke erreicht, so sieht man unter derselben zumeist auf der

dem Feuer zugewendeten Seite der Glastafel eigenthümliche kleine Gasbläschen sich

bilden, für deren Entstehung ich denselben Grund wie oben, nämlich eine weitere

Verflüchtigung von Alkali annehme, indem es von der überliegenden Haut nicht mehr

durchgelassen wird und auf diesem Wege Bläschen hervorruft.

Die bisher beschriebenen Veränderungen gehören, streng genommen, nicht unter die

Entglasungserscheinungen, da jene Haut unkrystallinisch ist; ich führe diese

Erscheinungen nur deshalb hier an, weil sie der Entglasung des Fensterglases

vorausgehen.

Die ersten krystallartigen Ausscheidungen erscheinen jetzt zwischen den Bläschen an

der ganzen Oberfläche. Dort lagern sich zunächst Krystallnadeln von

radial-sphärischer Anordnung zu kleinen Kugeln zusammen, welche man unter dem

Mikroskop auf den ersten Blick mit den Bläschen verwechseln könnte. Von der

Oberfläche der Glastafel aus wachsen die Krystallaggregate zu weißen

krystallinischen Krusten stetig fort und nähern sich den zugleich im Inneren

entstehenden ähnlichen Producten mehr und mehr, bis zuletzt die Entglasung der Tafel

vollständig zu einem porzellanartigen Körper vor sich gegangen ist. Die

morphologischen Eigenschaften dieser Nadeln, welche unzweifelhaft zu den

Krystalliten gehören, hat schon Vogelsang in der oben

citirten Abhandlung (Bd. 7) beschrieben. An jener Stelle wird ein Object angeführt,

wie es sich häufig in der Glasfabrikation findet, und welches aus den oben

beschriebenen Krystalliten von „Thonerderauh“ besteht, die mit

Entglasungsnadeln kranzartig umgeben sind.

Uebereinstimmend mit den Beobachtungen Vogelsang's fand

ich, daß diese Krystalliten gewöhnlich keinen Einfluß auf das polarisirte Licht

zeigten; nur in einigen seltenen Fällen jedoch bemerkte ich, daß Gruppen solcher

zusammengelagerten Nadeln das Licht chromatisch polarisiren. Es läßt sich hieraus

vermuthen, daß innerhalb der Gruppen von Nädelchen noch eine vielleicht

unvollkommene Zusammenlagerung von Krystalliten zu Krystallen stattfindet, deren

Formen aber nicht sichtbar werden, weil andere, neu sich bildende Krystalliten

dieselben umgaben.

Geht die Entglasung in größeren Massen und bei höherer Temperatur, d.h. in einer mehr

erweichten Grundmasse vor sich, so sind die entstehenden Producte von den vorigen

verschieden. Es bilden sich dann säulenartige Formen, wie sie Fig. 38 in Gruppen zeigt,

die ich sehr häufig als Anfangsstadien der Entglasung zu beobachten Gelegenheit

hatte. Fig.

39 bis 41 stellen uns ein Individuum in großem Maßstabe mit Durchschnitten an

verschiedenen Stellen des Krystalles dar. Es geht aus diesen Abbildungen hervor, daß

die sich bei der Erkaltung bildenden Nadeln eine Lamelle zusammensetzen, die durch

Anfügung daneben entstehender gleichartiger Aggregate eine dickere Lamelle ausmacht.

Solche dickere Lamellen vereinigen sich dann zu einem säulenförmigen Krystall von

büschelartigem Ansehen. Der Krystall selbst hat keine vollständige regelmäßige

Gestalt, die Seitenflächen sind uneben; Endflächen habe ich nie beobachten können.

Bringt man ein solches Individuum zwischen gekreuzte Nicols, so sind die äußeren

Nadeln und dünneren Lamellen ohne Wirkung auf das durchfallende Licht, während der

eigentliche Stamm des Krystalles ein lebhaftes Farbenspiel hervorruft. Uebrigens

habe ich auch andere Krystalle von sehr dünner Beschaffenheit gefunden, welche keine

Farbe zeigten. Mehrten sich solche Individuen sehr stark im Glase, so bekam dasselbe

ein mattweißes, durchscheinendes Ansehen. Bei vollständiger Entglasung war die Masse

weiß, wenig kantendurchscheinend und krystallinisch. Auf dem Bruch zeigten sich

vielfach glänzende Spaltungsflächen von obigen Krystallen bis zu 15mm Länge.

Eine dritte Form krystallinischer Ausscheidungen im Glase habe ich bei der

Beschreibung des rauhen Glases als Kalkrauh charakterisirt. In günstigen Fällen

waren es schöne rhombische Krystalle, welche eine gewisse Aehnlichkeit mit den

soeben behandelten nicht verkennen ließen.

Es stehen demnach die drei beschriebenen, durch Entglasung hervorgerufenen

Krystallisationsproducte in engem Zusammenhang, denn bei gleicher chemischer

Zusammensetzung wird die Ursache ihrer abweichenden Gestaltung einzig und allein

durch die Zähflüssigkeit des Mediums bedingt. Ebenso lassen sich für Glas jeder

Zusammensetzung innerhalb gewisser Grenzen alle drei Krystallformen erzeugen.

Wie wir bei der Entglasung des Fensterglases im Streckofen gesehen haben, beobachtet

man dort nur Ausscheidungen in Krystallitenform und zwar deshalb, weil die

Temperatur eine verhältnißmäßig niedrige und der Flüssigkeitsgrad, wenn man von

einem solchen hier überhaupt sprechen darf, ein so außerordentlich geringer ist, daß

das Glas nur in einem

glühenden und eben biegsamen Zustande sich befindet. Ist der Flüssigkeitsgrad des

Glases dagegen ein ziemlich hoher, wie z.B. bei der Verarbeitung zu Gegenständen, so

erhalten wir die bei der Besprechung des rauhen Glases ausführlich beschriebenen

Ausscheidungen in Form von wohl ausgebildeten rhombischen Krystallen. Liegt nun aber

die Consistenz der Glasmasse zwischen der von den beiden obigen Formen, so findet

die Entglasung in Gestalt jener büschelförmigen, in Fig. 39 dargestellten

Producte statt. Es scheint also im Glasfluß ein Bestreben zur Bildung jener

rhombischen Krystalle vorhanden zu sein, welches aber wegen der zähflüssigen

Beschaffenheit des Mediums nicht hat zur vollständigen Wirkung gelangen können.

Vergleichen wir, um auch die Bedingungen für die Entglasung noch leichter zu

verstehen, das geschmolzene Glas mit einer heißgesättigten Salzlösung, und sehen wir

das leicht schmelzbare kieselsaure Natrium als das Lösungsmittel, das für diese

Temperaturen aber unschmelzbar zu nennende kieselsaure Calcium als die zu lösende

Substanz an, so finden wir als erste Analogie, daß ganz wie bei gewöhnlichen

Salzlösungen die Sättigungscapacität des kieselsauren Natriums für das kieselsaure

Calcium mit der Erhöhung der Temperatur steigt und beim Erkalten wieder abnimmt,

wobei sich letztere Substanz in Krystallen ausscheidet und das sogen. rauhe Glas

erzeugt.

Läßt man die Temperatur der flüssigen kieselsauren Salze ganz allmälig sinken, so

findet eine vermehrte Ausscheidung des Calciumsilicats statt. Ist der Zustand des

Glases hierbei schon ein gewisser zähflüssiger, so wird es den Molecülen des

kieselsauren Calciums immer schwerer, die zähe Substanz zu durchdringen; sie lagern

sich deshalb erst als Krystalliten, dann als Lamellen und diese zu einem

säulenförmigen Krystall an einander, wobei wir die zweite Form der Ausscheidungen

erhalten.

Bei weiterem Abkühlen des Glases gruppiren sich die Molecüle, da es ihnen unmöglich

ist, die zähe Masse zu durchdringen, nur noch zu Krystalliten. Eine vollkommene

Trennung der beiden Silicate läßt sich hierbei ebensowenig erwarten, als ein

vollständiges Auskrystallisiren eines Salzes aus einer Lösung.

Unsere Calciumsilicatlösung hat ferner die bemerkenswerthe Eigenschaft mit

gewöhnlichen Salzlösungen in hohem Grade gemein, bei langsamer Abkühlung unter den

Erstarrungspunkt des kieselsauren Calciums gebracht werden zu können, ohne daß sich

dasselbe vollständig ausscheidet. Es befindet sich die Auflösung also in einem

übersättigten Zustande, der sich vermeiden läßt, wenn man, wie schon Pelouze gezeigt hat, feste Körper in der Masse

suspendirt. Hiernach scheint es also, daß ein gewisser Anstoß von Außen her die

Anordnung der Molecüle zu Krystallen erleichtert und begünstigt. Würde die

Erstarrung in der Weise erfolgen, daß der Ueberschuß von Calciumsilicat für eine

gewisse Temperatur sich vollständig ausscheidet, so müßte die Entglasung in der

ganzen Masse gleichzeitig vor sich gehen. Da dieselbe bei lauterem Glase aber nur

von einzelnen Punkten aus erfolgt, so verbleibt der amorphe Rest in einem

übersättigten Zustande. Diese Thatsache wird nicht Wunder nehmen, wenn man sich

vergegenwärtigt, wie äußerst wenig solche geschmolzene und erstarrende Massen in der

Technik Erschütterungen ausgesetzt sind. Ein eigenthümliches Beispiel für den

Einfluß der Ruhe und Bewegung auf erstarrende Substanzen erhielt ich im

Laboratorium. Als ich hier ein stark mit Kalk versetztes borsaures Natrium schmolz

und auf dem Stativ erkalten ließ, erstarrte dasselbe amorph; kühlte ich jedoch den

Tiegel unter Umschwenken ab, so fanden sich krystallartige Ausscheidungen in dem

Glase vor.

Die Eigenschaft des Glases, beim Uebergang aus dem flüssigen in den festen Zustand so

ausgezeichnete, zähflüssige Zwischenstadien zu passiren, bedingt seine Benützung und

Darstellung in der Technik. Wahrscheinlich ist in dieser Eigenschaft auch die

amorphe Natur des gewöhnlichen Glases begründet, da durch diese Fähigkeit das

kieselsaure Natrium im Stande ist, die Krystallisation des Calciumsilicats zu

unterdrücken, welche erst dann wieder zum Vorschein kommt, wenn man das Glas längere

Zeit in glühendem Zustande erhält, d.h. den Molecülen des kieselsauren Calciums die

Zeit läßt, sich zu Krystallen oder Krystalliten zu gruppiren.

Der ausgesprochenen Meinung, daß das Glas eine erstarrte Lösung von Calciumsilicat in

Natriumsilicat sei, steht freilich der Umstand entgegen, daß durch Zusammenschmelzen

dieser beiden Körper eine Substanz entsteht, deren Eigenschaften nicht in der Mitte

zwischen denjenigen der zusammensetzenden Theile liegen. Von vielen Seiten wird

daher das Glas als chemische Verbindung zweier oder mehrerer Silicate aufgefaßt.

Indessen ist es dann wohl mehr als gerechtfertigt, dieselbe als eine äußerst lose zu

bezeichnen, da die Krystallisationskraft des kieselsauren Calciums allein schon im

Stande ist, die Verbindung zu zerlegen. Von dem Standpunkte derer, welche das Glas

als chemische Verbindung betrachten, wäre die Entglasung als Dissociation zu

bezeichnen.

Um nun über den Character der aus dem Schmelzfluß ausgeschiedenen Verbindungen

Aufschlüsse zu bekommen, pulverte ich ein vollständig entglastes Stück in der

Achatschale, brachte einen Theil davon mit Canadabalsam und Deckplättchen auf einen

Objectträger. Den mit kochender Salzsäure behandelten und durch Decantiren ausgewaschenen

Rest trocknete ich und brachte dann den Rückstand ebenfalls unter das Mikroskop. Im

ersteren Falle fand ich zum Theil zermalmte Krystalle neben amorphen Stückchen, die

man zwischen gekreuzten Nicols deutlich erkennen konnte. Bei letzterem zeigten sich

an den Krystallen Unebenheiten, welche zu erkennen gaben, daß die Salzsäure lösend

gewirkt hatte, während die amorphen Theile unverändert blieben. In der That ließ

sich in der gebrauchten Salzsäure Kalk in ziemlich bedeutender Menge nachweisen.

Eng in Verbindung mit der Auflöslichkeit dieses Glases steht auch eine leichte

Verwitterbarkeit. Ich habe im Freien lagernde große Stücke gefunden, welche in einer

Schicht von 10cm Dicke verwittert waren,

während der Kern sich noch in dem ursprünglichen Zustande befand. Die verwitterte

Partie brauste mit Säuren und löste sich, wenn man das Pulver davon einige Male nach

einander mit Salzsäure und Kalilauge behandelte, vollständig auf. Es war hier im

Laufe der Zeit das kieselsaure Natrium ausgewaschen worden, während der Rest noch

derartig in Zersetzung begriffen war, daß unter Abscheidung von Kieselsäure sich

kohlensaures Calcium bildete. Im Laboratorium verwitterten einzelne entglaste Stücke

so leicht, daß sich nach mehreren Wochen ihre Oberfläche in einer Dicke von einigen

Millimetern mit Natriumsilicat bedeckt hatte.

Es ist mir gelungen, die meisten Entglasungsproducte im Laboratorium nachzubilden

unter Beobachtung der Bedingungen, welche für die einzelnen Ausscheidungsformen

nöthig sind. Da man jedoch im Kleinen die nöthigen hohen Temperaturen nicht lange

und andauernd genug zur Verfügung hat, und auch die Thonerde der Tiegel sehr störend

war, so fielen diese Producte gewöhnlich nicht so schön aus, wie die in der

Glasfabrikation, die Analogie mit denselben war aber nicht zu verkennen.

Wie schon mitgetheilt, hatte sich zwischen Dumas und Pelouze ein Streit über die Ursachen der Entglasung

entsponnen, besonders darüber, ob in entglasten Stücken die amorphe Partie mehr

Alkali enthalte als die krystallinische. Da die beiderseitigen Behauptungen durch

Beleganalysen unterstützt wurden, so war mir dies ein Fingerzeig, den Weg der

Analyse nicht einzuschlagen, um zu einer richtigen Ansicht zu gelangen.

Auch aus den bisherigen Auseinandersetzungen ist bereits zu ersehen, daß der Theorie

der Entglasung eine Anschauung zu Grunde gelegt werden muß, nach welcher die

entglasten und amorphen Theile in ihrer Zusammensetzung gleich oder ungleich sein

können. Bei einer Ausscheidung von Krystalliten aus der vollkommen homogenen zähen

Masse ist es ja denkbar,

daß die Vertheilung des kieselsauren Calciums und Natriums sich nur in einem der

mikroskopischen Kleinheit der Nädelchen entsprechend kleinen Raume geändert haben

kann. In dem englasten Theile sind daher die Molecüle des Calciumsilicats in kleinen

Partien zusammengelagert und durch eben so kleine Anhäufungen von kieselsaurem

Natrium von einander getrennt, während in dem amorphen Theile jedes Molecül der

einen Verbindung neben einem solchen der anderen liegt. Die Analyse würde im

vorliegenden Falle im entglasten sowohl, als amorphen Theile desselben Glases eine

gleiche Zusammensetzung ergeben müssen.

Im zweiten Falle dagegen, bei krystallartig säulenförmigen Endproducten der

Ausscheidung, bilden sich in einer leichter flüssigen Masse zunächst nur

Krystalliten, deren Anziehungskraft aber die geringere Cohäsion des Mediums

überwinden kann. In Folge dessen aggregiren sich die Nädelchen zu Lamellen und diese

sich unter einander aus demselben Grunde zu krystallartigen Gebilden, zwischen

welchen alsdann zwar noch amorphe Theile verbleiben; aber die Anziehungskraft der

Krystalliten ist so groß, daß eine theilweise Verdrängung der amorphen Partien

erfolgen kann, welche weniger Kalk und daher mehr Alkali enthalten. Die Sonderung

zwischen amorpher und krystallisirbarer Substanz geht natürlich nur so lange vor

sich, als die Krystalliten im Stande sind, sich den Weg zu einander durch die

geschmolzene Masse zu bahnen.

Pelouze hat mitgetheilt, daß sogen. 3 1/2fach

kieselsaures Natron dasjenige Glas sei, welches der Entglasung am leichtesten

unterliege und sogar bei raschem gewöhnlichem Erkalten dieselbe zeige. Es ist dieses

Resultat erstaunlich, da für gewöhnlich alle Alkalisilicate amorph erstarren.

Jedenfalls kann von einer Entglasung in dem Sinne, in welchem bisher dieselbe

besprochen wurde, nicht die Rede sein. Man könnte zur Erklärung höchstens annehmen,

daß entweder eine unvollkommene Verschmelzung oder eine Ausscheidung von Kieselsäure

vorgelegen habe.

Im Allgemeinen, kann man sagen, ist die Fähigkeit zu entglasen von dem Verhältniß der

amorph und krystallinisch erstarrenden Substanzen, gewöhnlich also vom Gehalt an

Kalk abhängig.

Da Bleisilicat amorph erstarrt, so kann Bleiglas nicht entglast werden. Es soll dies

zwar schon gelungen sein; ich glaube aber wohl annehmen zu dürfen, daß die Ursache

der Entglasung hier in einer Beimengung von Thonerde zu suchen war, die jedenfalls

aus den Schmelzgefäßen stammte. Die Beobachtung der Krystallform unter dem Mikroskop

hätte darüber am besten Aufschluß geben können.

Wir haben also im Verlauf dieser Arbeit gefunden, daß die Entglasung eine unter

günstigen Umständen im Glase herbeigeführte Trennung der amorphen von den

krystallinischen Bestandtheilen zu nennen ist, wobei erstere als Bindmittel für

letztere dienen. Die Ausscheidungsformen für den krystallinischen Theil

(Calciumsilicat) sind je nach der Consistenz der amorphen Masse verschieden, indem

dieselbe in reinen rhombischen Krystallen, in krystallartigen Säulen mit Büscheln an

den Enden oder in Krystalliten erfolgt.

Die zu Anfang dieses Kapitels beschriebenen hexagonalen Krystalliten von Thonerderauh

gehören streng genommen nicht unter die Entglasung von Alkali-Kalkgläsern, da

dieselben von aufgelöster und beim Erkalten auskrystallisirender Al₂O₃

herrühren.

Zum Schluß will ich es nicht unterlassen, auf die Ansichten von Benrath (1872 203 19) einzugehen. Hiernach soll

die Entglasung in einigen Fällen in Ausscheidungen krystallisirter Kieselsäure, in

anderen Fällen aus einem Gemenge von Feldspathen mit krystallisirter Kieselsäure

bestehen. Die Methode, welcher sich Benrath bediente, um

den Nachweis für die Ausscheidung obiger Körper zu liefern, besteht darin, daß er

das gepulverte Gemenge entglaster Partien der unzureichenden Einwirkung wässeriger

Flußsäure aussetzte, den verbleibenden Rest mit Schwefelsäure behandelte und nach

dem Auswaschen mit Wasser analysirte. Aus der Thatsache nun, daß in dem Rückstande

von der Behandlung mit Flußsäure eine größere Menge Kieselsäure verblieb, als die

ursprüngliche Glassubstanz enthielt, glaubt Benrath den

Schluß ziehen zu dürfen, daß die in Krystallen ausgeschiedene Substanz aus

abgeschiedener Kieselsäure bestehe.

Sehen wir uns die Voraussetzung an, von welcher Benrath

bei diesen Versuchen ausgeht, so ist die erste die, daß durch Behandlung mit

Flußsäure der krystallisirte Theil der entglast scheinenden Masse in geringerem Maße

zersetzt werde als der amorphe, und zweitens, daß die das Glas zusammensetzenden

Elemente in der Quantität, wie sie das Glas bilden, gleichmäßig in Fluorverbindungen

verwandelt werden. Es soll also gewissermaßen der amorphe Rest von den Krystallen

abgewaschen werden, zu welcher Voraussetzung aber die Beobachtungen Leidholt's an amorphen Gläsern, bei welchen von

wirklichen Krystallen keine Rede sein kann, und auf welche sich Benrath stützt, nicht die Berechtigung geben.

Auch ich glaubte bei meinen Untersuchungen über Entglasung, durch Anwendung von

Flußsäure zu einem Resultat zu kommen, und behandelte halb entglaste, genäßte

Stückchen mehrere Tage mit gasförmiger Flußsäure. Es resultirte mir dabei ein

Product, welches in seiner Form dem ursprünglichen gleich geblieben und mit einer weißen

Kruste (wahrscheinlich Fluornatrium und Fluorcalcium) überzogen war, aber es ließ

sich nicht daran erkennen, daß die Flußsäure auf den amorphen Theil intensiver

zersetzend gewirkt habe, als auf den krystallinischen, so daß ich auf dieses

Resultat hin von weiteren Versuchen dieser Art abstand.

Ich erkläre mir die Resultate, welche Benrath erhalten

hat, dahin, daß die Zersetzung des Glases, sowohl des krystallinischen als amorphen

Theiles, durch Flußsäure zuförderst hauptsächlich in einer Verwandlung des im Glase

erhaltenen Calciums und Natriums in Fluorcalcium und Fluornatrium besteht, während

die Einwirkung auf die Kieselsäure zwar auch von vornherein vor sich geht, aber erst

bei längerer Einwirkung vollständig stattfinden würde. Ich nehme also an, daß das

Fluor ein größeres Vereinigungsstreben zum Calcium und Natrium als zum Silicium habe

und erst dann mit diesem vollständig in Verbindung übergehe, wenn die übrigen Körper

in Fluormetalle verwandelt sind.

Die Beobachtungen mittels des Mikroskops sind nicht zuverlässig, da in vielen Fällen

das entglaste Glas krystallinisch erscheint und nur von ganz äußerst feinen

Entglasungsnadeln durchsetzt ist, zwischen welchen sich noch amorphe Theile

befinden. Sogar die chromatische Polarisation zwischen zwei gekreuzten Nicols ist

nicht entscheidend für die vollständig krystallinische Structur.

Ein gewichtiger anderer Grund, der noch gegen die von Benrath angeführten Ansichten spricht, ist die Krystallform der aus

Kalknatrongläsern resultirenden entglasten Massen, wie ich dieselben im

Vorhergehenden mitgetheilt habe.

Bekanntlich krystallisirt die Kieselsäure hexagonal als Quarz oder in der hexagonalen

Form von Tridymit meistens in Zwillingen aus. Da die von mir beschriebenen Formen

jedoch rhombisch sind oder wenigstens das Bestreben zeigen, darin überzugehen, so

müßte man hier im Glase eine neue Krystallform für Kieselsäure annehmen, wozu

jedoch, wenn nicht gewichtigere Argumente vorgebracht werden, vorläufig noch kein

Grund vorliegt.

Zur weiteren Aufklärung der Entglasungserscheinungen hat Benrath Glas aus der Friedr. Siemens'schen Fabrik benützt, welches neben

Natrium, Calcium und Kieselsäure noch Thonerde und Eisen in größerer Menge (13,97

Proc.) enthielt. Dieses Glas zeigte nach der oben beschriebenen Behandlung mit

Flußsäure unter dem Mikroskop neben säulenförmigen Krystallen und angefressenen

Glasfragmenten auch farrnkrautähnliche Krystallcomplexe und ergab eine

Zusammensetzung, welche der eines Feldspathes nahe kommt, so daß Benrath sich dadurch für berechtigt hält, den Schluß zu ziehen, im

Glase seien Feldspathe oder feldspathartige Krystalle vorhanden.

Nach meinen Versuchen und Beobachtungen löst sich Thonerde zwar im Glase auf,

scheidet sich aber daraus bei langsamem oder schnellem Erkalten je nach dem

relativen Gehalt in hexagonalen Krystallen oder Krystalliten von Al₂O₃

wie ich solche regelmäßigen Vorkommnisse in Fig. 30 bis 34 gezeichnet

habe, wieder ab.

Mir scheint, daß auch Benrath Thonerde-Krystalliten

vor sich gehabt hat, denn die oben angegebenen, unter dem Mikroskop von ihm

beobachteten farrnkrautähnlichen Krystallcomplexe sind nichts weiteres als in der

Krystallisation gestörte Thonerde-Krystalliten gewesen, wie ich solche bei

mikroskopischen Untersuchungen am Glase und in selbst dargestellten Glasflüssen im

Laboratorium häufig beobachtet habe.

Es ist aus diesen Gründen sehr wahrscheinlich. daß Benrath

ein Gemenge von Thonerde-Krystalliten mit den gewöhnlichen

Kalkentglasungsnadeln in Untersuchung genommen hat.

Daß die Thonerde durch ungenügende Behandlung mit Flußsäure zurückblieb, kann nach

den obigen Auseinandersetzungen nicht Wunder nehmen. Es ist demnach wohl nicht

gerechtfertigt, aus den Resultaten der Analyse ohne genauere Beobachtung der

Krystallform von feldspathähnlichen Krystallen zu reden.

Ueberhaupt kann die Thonerde nicht in die Erklärung über die Entglasung aufgenommen

werden, da ja alle Gläser mit Ausnahme der Bleigläser in den entglasten Zustand

übergeführt werden können, ohne Thonerde in nennbarer Menge zu enthalten; es könnte

dies also nur ein besonderer Fall der Entglasung sein.

Benrath führt nur solche Analysen von englastem Glase

auf, welche im krystallinischen Theile mehr Kieselsäure als im amorphen enthalten.

Daß dies jedoch auch umgekehrt sein kann, beweist eine Analyse Terreil's (1858 148 59).

Tafeln