| Titel: | Mittheilungen aus dem chemisch-technologischen Laboratorium der technischen Hochschule in Graz; von Prof. Dr. H. Schwarz. |

| Autor: | H. Schwarz |

| Fundstelle: | Band 218, Jahrgang 1875, S. 211 |

| Download: | XML |

Mittheilungen aus dem

chemisch-technologischen Laboratorium der technischen Hochschule in Graz; von

Prof. Dr. H.

Schwarz.

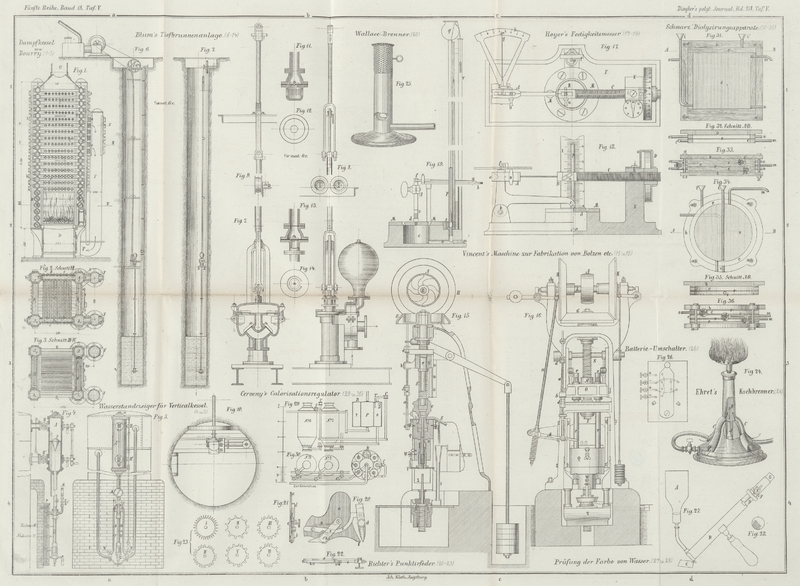

Mit Abbildungen auf Taf.

V [d/1].

(Fortsetzung von S. 62 dieses Bandes.)

Schwarz, Mittheilungen aus dem chemisch-technologischen

Laboratorium der technischen Hochschule in Graz.

5. Bessemern.

Nach Mittheilungen des Leiters der hiesigen Stahlhütte der Grazer

Waggonbau-Gesellschaft, Hrn. Director Bleichsteiner, tritt beim Bessemern manchmal die Erscheinung ein, daß

gegen Ende der Operation die aus dem Converter ausströmende Flamme plötzlich alle

Erscheinungen, das Erlöschen des Glanzes, selbst das Verschwinden der bekannten

Spectrallinien darbietet, die sonst das Ende der Operation anzeigen, ohne daß doch

die Frischoperation wirklich ihren Abschluß gefunden hat. Es ist dieser, von den

Arbeitern mit dem Provincialausdrucke „falscher Simmerl“

bezeichnete Vorgang um so unangenehmer, als er die Alternative darbietet, entweder

durch zu zeitige Zugabe des Spiegeleisens einen zu harten, kohlenstoffreichen Stahl

zu erzeugen, oder falls wirklich das Ende der Operation erreicht, durch längeres

Blasen die ganze Charge zu gefährden. Man muß daher umkippen und durch Ziehen von

Schlacke, welche dann noch hell gefärbt ist, und durch Prüfen eines Metallkügelchens

auf dem Ambos ermitteln, ob das Eisen schon hinreichend gefrischt ist oder nicht.

Director Bleichsteiner theilte mir mit, daß diese

Erscheinung am häufigsten einzutreten scheine, wenn die Charge sehr heiß gehe. Ich

glaube unter diesen Umständen die Erklärung darin suchen zu können, daß

wahrscheinlich die Temperatur der Dissociation der Kohlensäure erreicht ist, so daß

der Luftsauerstoff das Eisen passirt, ohne sich mit dem Kohlenstoff zu verbinden.

Wenn man annimmt, daß das Frischen durch das beigemischte Eisensilicat erfolgt,

bleibt die Erklärung dieselbe. Wir wissen vom Puddeln, daß auch hier eine allzu hohe

Temperatur die oxydirende Wirkung der Schlacke vermindert. Kippt man unter diesen

Umständen die Birne um, so kühlt sich die Charge hinreichend ab, um bei erneutem Blasen die

Oxydation des Kohlenstoffes wieder beginnen zu lassen. Auch ohne dieses Pausiren muß

das Durchströmen von nicht verbrennend wirkender Luft soviel Wärme binden, daß die

niedrigere Oxydationstemperatur wieder erreicht wird. Ich möchte Praktiker des

Bessemerprocesses hierdurch zu einem Urtheil über diese Erklärung veranlassen.

6. Gold im Schwefelkies.

Ich hatte bei der Analyse eines steyrischen Schwefelkieses meine Aufmerksamkeit auf

Spuren von Gold zu richten. Da die gewöhnliche Methode, den Schwefelkies zu rösten,

mit Borax und Blei einzutränken, bei der nothwendigen Anwendung größerer

Schwefelkiesmengen sehr umständlich und zeitraubend erschien, so wählte ich

folgenden, meines Wissens noch nicht betretenen Weg. Wenn man das

Doppelt-Schwefeleisen für sich mit verdünnter Schwefelsäure behandelt, so

wird es dadurch so gut wie gar nicht angegriffen, während

Einfach-Schwefeleisen dadurch sehr leicht zersetzt wird. Schwefelgold,

Schwefelsilber u. dgl. bleiben natürlich ungelöst. Ich schmolz daher 100g des fraglichen Schwefelkieses mit 46g,6 feinen reinen Eisenfeilspänen unter

einer Decke von Kochsalz zusammen, pulverisirte das entstandene

Einfach-Schwefeleisen gröblich und übergoß es in einer

Gasentwickelungsflasche mit mäßig verdünnter Schwefelsäure. Es trat eine reichliche

Entwickelung von Schwefelwasserstoff ein, der zur Bereitung von Schwefelammonium

verwendet wurde. Die Lösung wurde von dem geringen schwärzlichen Rückstande

abfiltrirt, dieser ausgewaschen, getrocknet und auf einem Thonscherben geröstet.

Schließlich wurde Boraxglas zugefügt, etwa 2g reines Kornblei darüber gestreut und nun in der Muffel so lange

geschmolzen, bis sich ein einziges Bleikorn, in einer eisenreichen Schlacke

schwimmend, gebildet hatte. Dieses wurde in einen Gießbuckel gegossen, abgeschlackt

und auf der Kapelle abgetrieben. Es blieb ein minimales Korn zurück, in welchem die

Gegenwart von Gold durch Auflösen in Königswasser, Abdampfen des Säureüberschusses,

Aufnehmen mit wenig Wasser und Zusatz einer Zinnsalzlösung durch die Bildung von

Cassius-Purpur, auch durch die Reduction mittels Eisenvitriol nachgewiesen

werden konnte.

Eine analoge Methode dürfte auch bei Gegenwart von Kupfer oder Silber in Schwefelkies

zur Concentration dieser geringen Beimengungen zu empfehlen sein.

7. Verarbeitung von

Galmeischlämmen.

Bei der Aufbereitung von Galmei in Oberschlesien und an anderen Orten erhält man

reichliche Mengen eines schlammigen, Thon, Eisenoxyd und größere oder geringere

Mengen Zinkoxyd enthaltenden Schlammes von 6 bis 10 Proc. Zinkgehalt, welcher trotz

der kolossalen Mengen, die sich davon angehäuft haben, doch zu arm erscheint, um

direct auf Zink verarbeitet zu werden. Schon vor längerer Zeit schlug ich vor,

denselben durch Behandlung mit einer kochenden concentrirten Salmiaklösung zu

entzinken. Es löst sich unter diesen Umständen das Zink in der Form von ClNH₃Zn,

Chlorzinkammonium, welches in weißen prismatischen Krystallen beim Erkalten

herauskrystallisirt. ZnO + ClNH₄ = ClNH₃Zn + HO. Durch gelindes

Rösten muß übrigens die mit dem ZnO verbundene

Kohlensäure vorher ausgetrieben werden. Die Krystalle zerlegen sich mit reinem

Wasser in ClNH₄ + ZnO,

HO, das als weißer Rückstand zurückbleibt. Die immer noch Zink haltige,

minder concentrirte Salmiaklösung läßt sich nach dem Eindampfen von neuem zur

Zinkextraction anwenden.

Ein besserer Weg ist folgender. Durch Zusatz von Kalk bildet sich ClCa, geht NH₃ fort

und ZnO schlägt sich nieder. Durch gleichzeitiges

Einleiten von Ammoniak und von (Verbrennungs-) Kohlensäure in die

Chlorcalciumlösung läßt sich unter Absatz von kohlensaurem Kalk das Chlorammonium

regeneriren. Auch die Krystalle von ClNH₃Zn lassen sich durch Glühen mit Kalk zersetzen, das ZnO durch Auswaschen des Rückstandes, das Ammoniak durch

Condensation in Chlorcalciumlösung mit Kohlensäure wieder in Salmiak überführen.

Da sich indessen in der thonigen, auch nach dem Rösten schlecht durchdringlichen

Masse leicht Salmiak verzettelt, ging ich von dieser Methode ab und wendete mich der

Extraction mittels der so wohlfeilen Salzsäure zu. Gegen diese hatte man früher den

Einwand erhoben, daß der beigemengte kohlensaure Kalk die Lösung des Zinkoxydes so

lange verhindern werde, bis er vollkommen gelöst sei, wozu natürlich eine

unverhältnißmäßige Menge Salzsäure nutzlos verbraucht werden müßte. Wenn man

indessen den Galmeischlamm bei so niedriger Temperatur röstet, daß wohl das

kohlensaure Zinkoxyd, nicht aber der kohlensaure Kalk zersetzt wird, stellt sich der

Vorgang etwas anders heraus. Eine neutrale Chlorzinklösung wird durch kohlensauren

Kalk nicht gefällt, sondern nur durch Aetzkalk. Wenn man daher den schwach

gerösteten Galmei mit genau soviel stark verdünnter Salzsäure vermischt, daß eben

das Zinkoxyd dadurch gesättigt wird, so löst sich vorwiegend Zinkoxyd auf. Freilich

ist ein schwaches Aufbrausen nicht zu vermeiden, was von der Lösung des kohlensauren

Kalkes herrührt; in der That wird der Galmeirückstand nicht vollkommen an Zink

erschöpft, das Filtrat aber enthält neben Chlorzink auch Chlorcalcium.

Als ein Galmeischlamm mit 9,5 Proc. ZnO schwach geröstet

und dann mit soviel 2 1/2 proc. Salzsäure, als dem ZnO

äquivalent, übergossen wurde, lösten sich 5,6 Proc. Zinkoxyd auf; der Rest der

Salzsäure war durch Kalk gesättigt. Als der Rückstand nochmals so behandelt wurde,

gelang es den Zinkgehalt auf 1,5 Proc. herabzubringen. Immerhin scheinen Zinkoxyd

und kohlensaurer Kalk nahezu gleiche Affinität zur Salzsäure zu besitzen, so daß man

bei einem Ueberschusse von kohlensaurem Kalk (und kohlensaurer Magnesia) 2 Aeq.

Salzsäure opfern muß, um 1 Aeq. Zinkoxyd auszuziehen. Man braucht dann in

Gewichtstheilen auf 40 Zinkoxyd oder 32 Zink 73 Th. wasserfreie Salzsäure, oder bei

roher Salzsäure von etwa 30 Proc. Gehalt 243 Theile, auf 100k Zink also 777k,6 roher Salzsäure. Wenn die rohe

Salzsäure loco Fabrik pro 100k 2,5 M.

kostet, so würden 100k Zink an

Salzsäurekosten 19,44 M. in Anspruch nehmen, was bei einem Zinkpreise von 48 M.

immer noch die Möglichkeit einer Rentabilität übrig ließe. Freilich bleiben noch die

Kosten der Fällung durch Kalkmilch, der Trocknung und Reduction zu Zink, obwohl

letztere bei der feinen Vertheilung des gefällten Zinkoxydes wohl sehr leicht und

mit geringem Brennstoffaufwande erfolgen würde.

8. Mattätzen und Blankbrennen des

Messings.

Um dem Messing nach der Verarbeitung durch Stampfen und Drücken eine schön goldgelbe,

glänzende Oberfläche zu ertheilen, verfährt man gewöhnlich in der Art, daß man die

ausgeglühte Waare zuerst vom sogen. Glühspan durch Eintauchen in verdünnte

Schwefelsäure oder eine nahezu mit Zink und Kupferoxyd gesättigte, gebrauchte Beize,

oft unter Zusatz von etwas Salpetersäure, befreit. Daß die Oberfläche alsdann oft

kupferroth erscheint, mag darin seinen Grund haben, daß der Glühspan nicht aus

Kupferoxyd, sondern aus Kupferoxydul besteht, welches durch verdünnte Schwefelsäure

in gelöstes Kupferoxyd und feinvertheiltes metallisches Kupfer zerfällt (Cu₂O + SO₃ = CuO, SO₃

+ Cu). Hierauf folgt das Mattbeizen, entweder durch

Kochen oder durch kalte Behandlung mit stark verdünnter Salpetersäure. Dadurch nimmt

die Oberfläche eine graugelbe Farbe an, die man durch Bildung einer zinkreichen

Schicht hat erklären wollen, welche durch die nun folgende Operation des

Blankbrennens in concentrirter Salpetersäure wieder kupferreicher und damit hochgelb

werde. Eine einfache mikroskopische Beobachtung zeigt, daß es sich hier mehr um eine

physikalisch-optische Erscheinung handelt.

Das grau gebeizte Messingblech, bei auffallendem Lichte unter mäßiger Vergrößerung

betrachtet, zeigt eine wohl ausgebildete Krystallisation. Es kreuzen sich zahlreiche

scharfe Krystallkanten, die selbst wieder gestreift sind und durch das Wegätzen des

dazwischen befindlichen Metalles blosgelegt wurden. Je feiner das Blech ausgewalzt

war, desto kleiner erscheinen die Krystalle, welche augenscheinlich schon beim Guß

der Walztafeln entstanden sind. Taucht man dieses mattgebrannte Stück dann in starke

Salpetersäure, bis es blank und hochgelb erscheint, und bringt es nach dem Abspülen

und Trocknen wieder unter das Mikroskop, so sieht man, daß alle die hervorragenden

Krystallkanten und Spitzen abgerundet sind, indem sich der Angriff der Säure auf

diese concentrirte. Diese Abrundung bringt aber den eigenthümlichen hohen Glanz

hervor, wie es auch ein Niederdrücken, Poliren oder Abschleifen, wenn auch in

geringerem Grade, hervorrufen würde. Eigenthümlich ist es, daß durch Berührung mit

Eisen beim Blankbeizen die Färbung an den Stellen der Berührung ins Kupferfarbene

übergeht, wahrscheinlich durch galvanische Action. Sollte das Blech durch

Verzögerung des Abspülens nach dem Blankbeizen an einigen Stellen mißfarbig

erscheinen, so kann man durch Behandlung mit concentrirter Kochsalzlösung diese

Mißfärbung beseitigen. Dies deutet auf die Ursache derselben, auf die locale Bildung

an Kupferoxydul hin, das durch Kochsalz in Kupferchlorür übergeht, welches sich in

concentrirter Kochsalzlösung auflöst.

9. Analyse von

Fledermaus-Guano.

In einer Höhle bei Raab in Ungarn wurden Lager von Fledermaus-Guano entdeckt.

Ich fand in einer Mittelprobe derselben:

Sorte Nr. 1.

Nr. 2.

Stickstoff

0,98–0,84

Proc.

0,70 Proc.

Phosphorsäure

11,03 „

10,56 „

Sand

–

32,80 „

Glühverlust

–

31,62 „

Die Phosphorsäure war zum Theil an Eisenoxyd und Thonerde

gebunden.

10. Einfaches Pyrometer.

Im Grazer polytechnischen Clubb stellte ein Mitglied, Maschinen-Inspector Zander, die Aufgabe, zur Bestimmung der Temperatur der

durch den Locomolivschornstein abziehenden Gase ein einfaches Pyrometer zu

construiren, das einmal den heftigen Erschütterungen während der Fahrt widerstehen

und ferner die Ablesung der während der Fahrt stattgefundenen höchsten Temperatur

beim Anhalten auf der Station gestatten müßte. Ich proponirte dazu folgenden

Apparat. Aus Stahl wird durch Abdrehen ein schwach conischer Bolzen gebildet, dessen

Seiten eine ganz geringe

Neigung gegen die Achse besitzen. Derselbe läßt sich, das dünnere Ende nach oben,

mittels eines eingeschraubten Hakens innerhalb der Rauchbüchse aufhängen. Auf diesen

Bolzen paßt ein Ring von Messing oder Zink, dessen innere Seite genau auf das spitze

Ende des Stahlconus aufgeschliffen ist. Auf dem Stahlconus ist eine genau getheilte

Scale angebracht; eine feine Spitze, auf dem Ringe angeschraubt, dient als

Scalenzeiger.

Der Stahlbolzen habe eine Länge von 100mm,

am dünneren Ende einen Durchmesser von 30mm, am dickeren Ende von 31mm, so daß

also die Steigung auf 100mm 1mm betrage und mit jedem Millimeter Höhe

der Durchmesser um 0mm,01 zunehme.

Der Ring von Messing, oder von Zink, habe eine Dicke von 15mm, eine Höhe von 10mm, also am oberen Rande einen inneren

Durchmesser von 30mm, am unteren Rande von

30mm,1; die äußeren Durchmesser hätten

60mm oben wie unten zu betragen.

Ungehärteter Stahl dehnt sich bei einer Temperaturdifferenz von 100° um

0,001079 seiner Länge aus. Der obere Bolzendurchmesser wächst daher von 15 bis

115° um 30 × 0,001079 = 0mm,03237; er wird dadurch von 30 auf 30mm,03237 ausgedehnt.

Das Messing dehnt sich bei einer Temperaturdifferenz von 100° um 0,001868

seiner Länge aus. Die Ausdehnung eines Ringes können wir auffassen, als eine

Ausdehnung eines Stabes, der die mittlere Länge des Ringes besitzt. Wenn d (60mm) den

äußeren, δ (30mm) den inneren Durchmesser bezeichnet, so ist (d + δ)/2 π = (60 + 30)/2 π = 141mm,30 die mittlere Länge der Oberkante; der Unterkante würden (60 +

30,1)/2 π = 141mm,457 entsprechen.

Bei einer Erwärmung von 15 bis 115° würde ein solcher Stab sich auf 141mm,5639 ausdehnen, und dadurch sein

Durchmesser an allen Punkten, auch im Inneren sich auf 141,5639/π –

45, also von 30mm auf 30mm,083 erweitern.

Es findet aber auch eine Ausdehnung in der Dicke des Ringes von der neutralen Linie

nach Innen und Außen statt. Der innere Durchmesser wird dadurch um 15 ×

0,001868 = 0mm,0280 verengert. Bei

115° ist er also an der Oberkante = 30mm,0550. Bei dieser Temperatur hat aber der Stahlbolzen an der Spitze nur

einen Durchmesser von 30mm,03237. Nehmen

wir nun an, daß auch bei der Erwärmung das Verhältniß des dicken Durchmessers des

Bolzens in verschiedener Höhe dasselbe bleibt, so würde der Stahlbolzen erst in 2mm,395 Abstand von der Spitze diesen

Durchmesser erreichen, der Messingring also um soviel herabgleiten. Bei einem

Zinkringe von denselben Dimensionen steigen diese Verhältnisse einigermaßen, weil

sich das Zink bei 100° Temperaturdifferenz um 0,002942 seiner Länge ausdehnt.

Bei dieser Temperaturdifferenz hätten wir für die Vergrößerung des inneren

Ringdurchmessers folgende Rechnung.

Die mittlere Ringlänge von 45π = 141mm,3 dehnt sich von 15 bis 115° um

141,3 × 0,002942 = 0mm,4159 aus; die

Vergrößerung des inneren Ringdurchmessers beträgt uncorrigirt 0mm,1356, corrigirt durch die

Dickenausdehnung (0,0299) = 0mm,1057.

Ziehen wir davon die Zunahme des Durchmessers des Stahlbolzens mit 0,0323 ab, so

sinkt der Ring um 7mm,34 herunter. Es ist

auch in der That bei den Versuchen ein bedeutend tieferes Herabsinken des Zinkringes

beobachtet worden. Obige Zahlen sollen nur die Art der Durchführung der Rechnung,

keineswegs aber die allein giltigen Abmessungen angeben. Es wird unter allen

Umständen zweckmäßig sein, die Graduirung empirisch vorzunehmen, ja sogar von jedem

neuen Versuche diese empirische Graduirung mit Zuhilfenahme von Wasser- resp.

Oelbädern und eines guten Quecksilberthermometers zu revidiren, weil nicht zu

vermeiden ist, daß, wenn der Apparat sich wieder abkühlt, eine starke Dehnung des

Ringes eintritt. Er schrumpft beim Abkühlen stark zusammen, und man muß sich

beeilen, den Ring noch warm loszuschlagen, weil er sonst nur durch Wiedererwärmen

loszubringen ist.

Bei einem Versuche, welcher mit dem Apparate auf der Eisenbahnstrecke

Graz-Köflach angestellt wurde, zeigte sich als Temperatur der Rauchgase bei

einem leichten Zuge und horizontaler, auch fallender Strecke, also schwacher

Feuerung, eine höchste Temperatur von 150°, während bei der Rückfahrt mit

einem schweren Kohlenzuge und starker Heizung die höchste Temperatur 230°

betrug. Vor Rauch und Ruß kann man den Apparat durch Einschließen in eine

Blechbüchse schützen.

Ich nehme als Vorzug dieses Apparates nur das in Anspruch, daß er unter den

obwaltenden schwierigen Verhältnissen eine Schätzung der Temperatur möglich macht;

sonst gebe ich ihn in seinen Unvollkommenheiten der Kritik bereitwillig Preis.

11. Methylamin-Vorkommen.

Bei einem Versuche in der hiesigen Poudrettefabrik hatte ich durch Destillation der

Fäcalien mit Kalk ziemlich beträchtliche Mengen Ammoniak in der Form von

schwefelsaurem Ammoniak erhalten. Als ich die Mutterlauge des schwefelsauren Ammoniaks mit starkem

Alkohol versetzte, das niederfallende Salz abfiltrirte, den Alkohol abdestillirte

und den Rückstand von neuem mit Kalk kochte, endlich das entwickelte Product in

Schwefelsäure auffing und das so erhaltene Salz von neuem der Alkoholbehandlung

unterzog, erhielt ich endlich durch erneute Destillation mit Kalk, Auffangen in

Salzsäure und Abdampfen nach Zusatz von Platinchlorid eine Platinverbindung, welche

beim Glühen 41,09 bis 41,60 Proc. Platin hinterließ. PtCl₂ + C₂H₆NCl = Chlorplatin und

Methylammonium-Chlorid enthält aber 41,67 Proc. Platin. Es ist also dem

Ammoniak der Fäcalien eine kleine Menge Methylamin beigemengt.

12. Dialysirung von Kuhharn. (Fig. 31 bis

36 Taf. V

[d/1]).

Kuhharn, den ich zur Gewinnung von Hippursäure abgedampft hatte, gab diese nur in

sehr geringen Mengen, enthielt aber sehr beträchtliche Mengen Harnstoff, welchen ich

theils durch Salpetersäure und Oxalsäure, theils durch Dialyse der concentrirten

Flüssigkeit rein in sehr schönen Krystallen darstellte. Ich kann zur Durchführung

der Dialyse die aus Pergamentpapier angefertigten Schläuche resp. Eissäcke aus der

Fabrik von A. Eckstein in Wien sehr empfehlen. Bindet man

das untere Ende eines solchen Schlauches um einen Kautschukstopfen oder besser noch

um einen Glasstopfen fest, über den man ein passendes Stück eines

Kautschukschlauches gezogen hat, und hängt man ihn dann in einen Cylinder mit

destillirtem Wasser ein, welches man durch ein bis zum Boden reichendes Heberrohr

abfließen lassen kann, so erhält man einen äußerst wirksamen Dialysirungsapparat.

Statt des Hebers kann natürlich auch ein nahe dem Fuße des Cylinders angebrachter

Hahn dienen. Oben läßt man dann reines Wasser tropfenweise zufließen.

Ich construirte mir auch einen größeren Dialysirungsapparat aus Holzrahmen c, c (Fig. 31 bis 33), welche

nach dem Dazwischenbringen von angefeuchteten Pergamentpapierblättern s durch Deckplatten b, b und

Bolzen a zusammengeschraubt wurden. In den mittleren

Rahmen läßt man die zu dialysirende Flüssigkeit durch ein seitliches Trichterrohr

i unten ein und oben durch ein abwärts gebogenes

Rohr m abfließen. Das Wasser in den beiden äußeren

Rahmen verfolgt den entgegengesetzten Weg, fließt nämlich durch den Trichter i' oben ein und durch die Röhren o unten ab. So kommt der Gegenstrom zur Wirkung, was das Dialysiren sehr

beschleunigt. Um die Rahmen auch vollständig entleeren zu können, sind unten kleine

durch Kork verschlossene Röhrchen n angebracht.

Ich bediente mich der Einfachheit halber des Holzes als Material zu den Rahmen und

dichtete das Pergamentpapier darauf mit Leinsamenmehl. Eleganter und sauberer würde man

diesen Apparat aus Hartkautschuk mit aufgelegten Platten von gewöhnlichem

vulkanisirtem Kautschuk darstellen, und wäre dann vielleicht die Rundform (Fig. 34 bis

36)

vorzuziehen.

Zwei Metallringe b, b, durch Schrauben a verbunden, würden den Apparat zusammenhalten. Die

Leitung des Wassers ist der des vorigen Apparates gleich und aus der Zeichnung ohne

weitere Beschreibung ersichtlich.

13. Vorkommen von Barit im

Gichtstaube.

In Oberschlesien dient jetzt als ein werthvolles Material zur Zinkgewinnung der

Gichtstaub der Hohöfen und Staubkammern. Als derselbe mit concentrirter Salzsäure

angerührt und spectralanalytisch geprüft wurde, zeigten sich zahlreiche Linien,

welche als dem Barit angehörig erkannt wurden. Merkwürdig war es, daß sie bei Zusatz

von Wasser zur Flüssigkeit verschwanden. Es gelang durch die Analyse Barit und

gleichzeitig Schwefelsäure in dem Gichtstaube nachzuweisen.

14. Continuirliche Bildung von

Salpetersäure aus Ammoniak und Luftsauerstoff.

Wenn man Mangansuperoxyd mit Aetznatronlauge abdampft und die trockene Masse dann im

Luftstrome mäßig erhitzt, erhält man bekanntlich mangansaures Natron, welches nach

Tessié du Mothay in überhitztem

Wasserdampfstrom geglüht, Sauerstoff abgibt und wieder zu dem Gemisch von

Mangansuperoxyd und Natron wird, das ursprünglich vorlag. Ich glaubte nun annehmen

zu sollen, daß, wenn ich auf das an der Luft geglühte

Mangansuperoxyd-Natron-Gemisch Ammoniakgas einwirken ließe, das

Ammoniak zu Salpetersäure oxydirt werden müßte. Diese konnte sich aber nicht mit dem

Natron verbinden, da nach Wöhler salpetersaures Natron,

mit Braunstein erhitzt, in Aetznatron und Salpetersäure zerfällt. Durch erneuten

Luftzutritt mußte sich von Neuem mangansaures Natron bilden, also eine

continuirliche Oxydation des Ammoniaks zu Salpetersäure erhalten werden können. Ich

veranlaßte meinen Assistenten Hrn. Petrik zur

Durchführung dieser Versuche, welche in der That alle meine Voraussetzungen

bestätigten.

Braunstein im Ueberschusse wurde in Natronlauge eingetragen und die Mischung unter

Zusatz von etwas Aetzkalk in einer Silberschale zur staubigen Trockne gebracht.

Durch den Zusatz von Kalk wurde die Masse poröser und griff auch nicht so stark das

Glasrohr an, in welchem sie später erhitzt wurde. Das schwerschmelzbare Glasrohr

wurde in einen Gasverbrennungsofen eingelegt, die herabgebogene Spitze zuerst in

eine trockene Vorlage

eingeführt und mit dieser noch mehrere Waschflaschen mit Normalnatron verbunden. Das

andere Ende des Glasrohres stand mit zwei Luftgasometern durch eine 3halsige

Woulf'sche Flasche in Verbindung. Der eine dieser Gasometer sendete seinen Luftstrom

direct, der andere erst, nachdem derselbe einen Liebig'schen Kaliapparat passirt

hatte, welcher Ammoniakflüssigkeit enthielt, durch die glühende Röhre, Vorlagen

u.s.w. So war es möglich, theils reine, theils mit Ammoniakgas vermischte Luft durch

das Braunsteingemisch zu leiten. Die Temperatur des Rohres war schwache

Rothglut.

Die Bildung der Salpetersäure war so energisch, daß sich die Vorlage bald mit einer

stark sauren Flüssigkeit füllte. Nur bei zu hoher

Temperatur traten rothe Dämpfe auf, und nur dann, wenn der Gehalt von Ammoniak zu

bedeutend war, bildeten sich weiße Dämpfe von salpetersaurem Ammoniak. Als man die

verschwundenen Ammoniakmengen und die gebildete Salpetersäure acidimetrisch

bestimmte, zeigte sich, daß ca. 60 Proc. der theoretischen Salpetersäuremenge

gebildet waren. Auf 17 Th. verschwundenes Ammoniak müßten sich durch Aufnahme von 64

Th. Sauerstoff 63 NO₅, HO und 18 HO bilden. Es wurden statt dessen

etwa 37 Th. NO₅, HO

gebildet, gewiß ein genügendes Resultat. Tagelang kann man auf diese Art die

Verwandlung des Ammoniaks in Salpetersäure fortführen.

Wenn man nur Ammoniakgas ohne Luft über das Gemisch

leitet, bildet sich freilich anfangs ebenfalls Salpetersäure in reichlicher Menge;

es hört die Entwickelung aber bald auf, und es tritt nach einer kurzen Periode der

weißen Dämpfe von salpetersaurem Ammon bald reines Ammoniak am Ende des Glasrohres

auf. Wenn man dann im Luftstrome ausglüht, wird die Mischung wieder regenerirt und

befähigt, von neuem Salpetersäure zu bilden.

Der Versuch eignet sich vortrefflich zu einem Vorlesungsexperimente. Ob er einer

praktischen Verwendung fähig, lasse ich dahin gestellt, da 1k Stickstoff im Ammoniak sich auf

durchschnittlich 2 M., im Chilisalpeter etwa eben so hoch stellt, und es mir

scheint, als ob die Abscheidung der Salpetersäure aus dem Chilisalpeter doch

einfacher wäre, als diese Oxydationsmethode.

Ich kann nicht unterlassen, Hrn. Petrik für seine

geschickte Unterstützung bei obiger Arbeit meinen Dank zu sagen.

15. Theeïnbestimmungen.

Ich erhielt aus den Londoner Docks originale Theemuster für meine Sammlung. Hr. Petrik übernahm es, in denselben den Gehalt an Theeïn

quantitativ zu bestimmen. Zu diesem Zweck wurde der Thee mit angesäuertem Wasser

ausgekocht, die Flüssigkeit mit Aetzkalk zur Trockne gebracht und mit Aether

extrahirt, welcher das Theeïn nach dem Verdunsten auf einer gewogenen

Glasschale fertig zum Wiegen hinterließ. Die Theesorten gaben folgende

Resultate.

Kaisow Congon

2

Shilling

–

Pence

pro

Pfund

2,4

Proc.

Theeïn.

„ „

1

„

8

„

„

„

1,7

„

„

„ „

2

„

8

„

„

„

1,5

„

„

Finest Gunpowder

2

„

7

„

„

„

1,4

„

„

„

Mayune Gunpowder

3

„

9

„

„

„

2,1

„

„

„

Souchong

2

„

6

„

„

„

2,12

„

„

Theestaub (10,8 Proc. Asche)

1,46

„

„

Die Preise scheinen keineswegs mit dem Gehalt an Theeïn im Verhältniß zu

stehen.

16. Schlämmen von Kaolin.

Man glaubt häufig, daß die feinsandigen Theile, welche sich beim Schlämmen von Thon

absetzen, im Wesentlichen fein vertheilter Quarz seien. Ich hatte Gelegenheit,

mehrere Kaolinschlempen einem zweiten Schlämmproceß zu unterwerfen. Die dickliche

Flüssigkeit wurde dabei in einen Kolben gebracht, dieser mit einem doppelt

durchbohrten Kautschukpfropf verschlossen, durch welchen ein Rohr bis auf den Boden

führte, während das andere dicht unter dem Stopfen endete. Wenn dann durch ersteres

Wasser in einem langsamen Strahle zugeführt wurde, so floß so lange Kaolinschlempe

ab, bis die Schnelligkeit des Wasserstromes nicht mehr genügte, um die gröberen

Theilchen am Herabsinken zu hindern. Ließ man hierauf die Schlempe sich absetzen und

fällte endlich die noch trübe Flüssigkeit durch Zusatz einer kleinen Menge

Alaunlösung, so erhielt man dadurch 3 Sorten Kaolin in verschiedener Feinheit des

Kornes.

Die Thonmilch ergab:

A.

B.

I. Schlicker

15,84

80,33

Proc.

(gröberes Korn).

II. Kaolin a.

59,35

10,13

„

(feineres Korn).

III. „ b.

20,96

2,36

„

(feinstes Korn).

Verlust

3,85

7,18

„

Dieses wurde aus Glührückstand von der Thonmilch und den einzelnen Portionen

berechnet. Es enthielt

A.

I.

II.

III.

B.

I.

II.

III.

Kieselsäure

Proc.

54,22

54,66

53,87

54,42

54,61

30,09

Thonerde

„

44,33

44,21

44,61

44,71

44,65

63,88

Eisenoxyd

„

1,00

0,90

1,01

0,87

0,86

1,17

Alkali und Verlust

„

0,45

0,34

0,51

–

–

4,86

Man sieht, daß die gröberen und feineren Theile im Wesentlichen dieselbe

Zusammensetzung haben. Daß A III und mehr noch B III etwas abweichen, hat seinen Grund in dem Zusatze

von Alaun, welcher als basisch schwefelsaure Thonerde sich beimischt. Bei B III, das in so geringer Menge auftrat, mußte dieser

Zusatz sich bemerklicher machen.

Tafeln