| Titel: | Amerikanischer Zinkofen mit Gasfeuerung auf den Werken von Mathissen und Hegeler in Lasalle (Illinois). |

| Fundstelle: | Band 218, Jahrgang 1875, S. 222 |

| Download: | XML |

Amerikanischer Zinkofen mit Gasfeuerung auf den

Werken von Mathissen und

Hegeler in Lasalle

(Illinois).

Mit Abbildungen auf Taf.

VI [a.b/1].

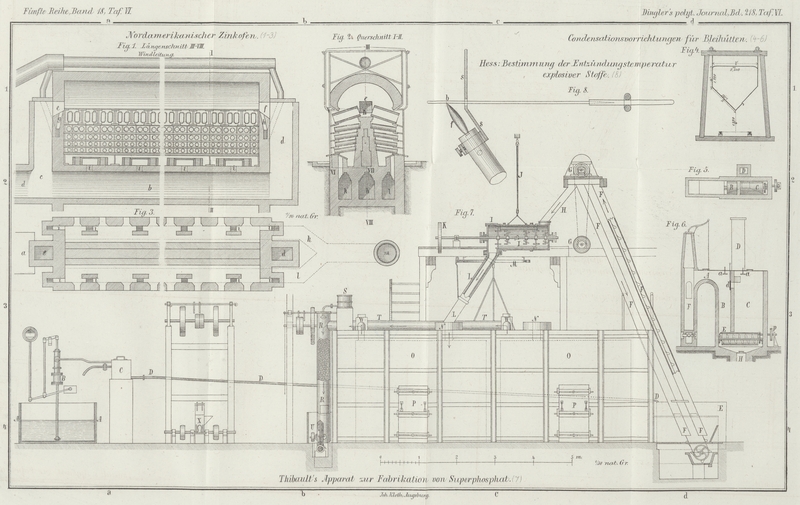

Amerikanischer Zinkofen.

Dieser in den Figuren

1 bis 3 (in 1/96 n. Gr.) dargestellte Ofen ist in der Hauptsache den

gewöhnlichen belgischen Zinköfen nachgebildet; es ist aber auch von den schlesischen

Zinköfen ein Motiv mit verwerthet worden, nämlich die reversirende Flamme. Er hat

auf beiden Seiten Destillationsgefäße, welche von oben nach unten an Größe abnehmen,

in welcher Richtung auch das entzündete Gasgemenge den Ofen durchstreicht. Zur

Erzeugung des Gases (aus Steinkohlen) dienen drei Generatoren mit Treppenrosten, aus

welchen dasselbe durch den Canal a in den unter dem Ofen

hinlaufenden Gascanal b tritt. Durch Gasschächte c und d steigen die Gase

empor und treten durch die Füchse e und f unter das Ofengewölbe, beim Eintritte sofort gemengt

mit der aus der Windleitung durch g und h zuströmenden kalten Gebläseluft.

Die von oben nach unten gehenden Brenngase entweichen durch die Abzüge i in die Canäle k und l, welche seitlich vom Gascanal b angeordnet sind, nach der Esse m und

erwärmen dabei wegen der dünnen Canalwandungen das Gas in b, für welches daher auch der Gasschacht bei d

von etwas größerem Querschnitte ist als der bei c.

Die obersten Destillationsgefäße sind im Querschnitt nahezu elliptisch, und sind

deren auf jeder Seite 36, im Ganzen also 72 Stück vorhanden von 4 Fuß engl. (1219mm) Länge, 21 Zoll Höhe (305mm) und 9 Zoll Breite (229mm) im Lichten. Dann folgen von oben nach

unten 4 Reihen zu 42 Stück auf jeder Seite, im Ganzen also 336 Stück gewöhnliche

belgische Retorten, deren Länge und Durchmesser von oben nach unten in jeder Reihe

abnimmt.

Die bei den gewöhnlichen belgischen Oefen unten vorhandenen leeren Retorten (protecteurs), welche, wenn man sie hätte anwenden

wollen, bei dem Hegeler-Mathissen'schen Ofen oben angebracht sein müßten,

fehlen gänzlich; ebenso

die leicht vorspringenden und leicht wegschmelzenden Lagersteine (assises) in der Rückwand, welche sich hier entsprechend

auftreppt. Dagegen sind in der Vorderwand alle Destillationsgefäße auf

Unterlagsteine (taques) gelegt.

Der Ofen wird in 24 Stunden 2mal beschickt, verarbeitet in dieser Zeit 21632 Pfd.

(9812k) gerösteten Galmei und liefert

mit einem Ausbringen von 45 Proc. täglich nahezu 9800 Pfd. (4445k) Zink. Das geröstete Erz ist von

durchschnittlich 55 Proc. Zink, und es beträgt der Verhüttungsverlust nahe 18,2

Proc. vom analytischen Zinkgehalte der Erze. Sonst nimmt man gewöhnlich diesen

Verlust zu 1/4 vom Zinkgehalt der Erze an. (Nach Anzeigen und Mittheilungen für Schlesiens

Kohlen- und Metallindustrie-Bezirke, 1875.)

F. B.

Tafeln