| Titel: | Wild's Anemo-Ombrograph; von Hasler und Escher in Bern. |

| Fundstelle: | Band 218, Jahrgang 1875, S. 299 |

| Download: | XML |

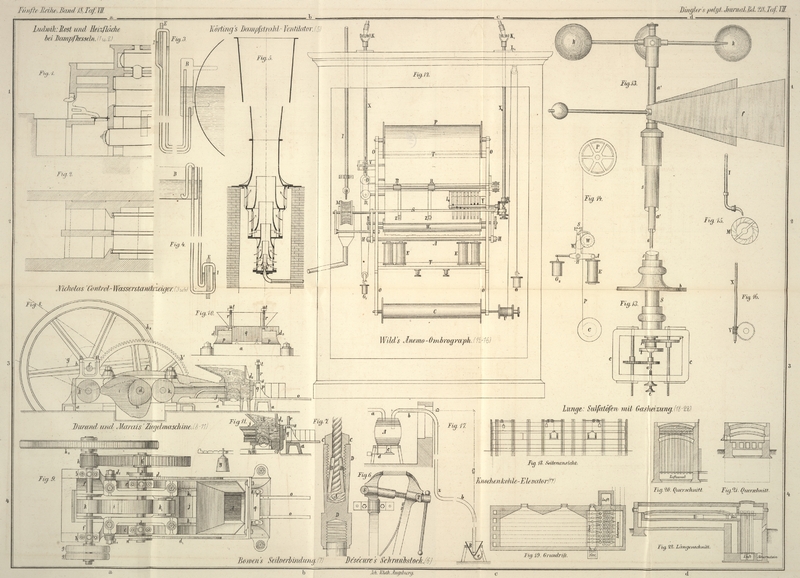

Wild's Anemo-Ombrograph; von Hasler und Escher in Bern.

Mit Abbildungen auf Taf.

VII [b. d/3].

Wild's Anemo-Ombrograph.

Der Anemo-Ombrograph ist in Fig. 12 bis 16 in 1/5 der

natürlichen Größe dargestellt. Der wesentlichste Theil desselben, das

Registririnstrument, befindet sich in einem harthölzernen Gehäuse mit Glasthüren,

welches im Beobachtungszimmer aufgestellt wird. Seine hauptsächlichsten Theile sind:

Der Markir- und Schaltapparat, sowie die drei verschiedenen Vorrichtungen zum

Aufzeichnen der Windrichtung, der Windstärke und der Regenmenge.

Der Markir- und Schaltapparat ist in Fig. 12 von vorne und in

Fig. 14

von der Seite gesehen dargestellt. Das Metallgestell, aus zwei durchbrochenen

Seitenplatten O, O bestehend, welche durch die Traversen

T, T mit einander verbunden sind, ist durch Bolzen

an die Rückwand des Holzkastens festgeschraubt. Oben ruht in Lagern die sich

abwickelnde Papierrolle P, welche eine Länge von 140m und eine Breite von 34cm hat. Unten ist die selbstthätige

Vorrichtung zum Aufwickeln des ablaufenden Papierstreifens angebracht. Mittels einer

auf die Cylinderachse aufgesteckten Schnurrolle U und

einem Gewicht G, das alle Tage aufzuziehen ist, wird

dieses Aufwinden bewirkt. Zwei zu beiden Seiten des Gestelles befindliche Hebel H, H sind oben durch eine Schiene S und seitwärts durch den cylindrischen Anker A mit einander verbunden. Beim Stromschluß, welcher alle 10 Minuten stattfindet, wird der Anker

A durch die zwei Elektromagnete E, E angezogen, beim Aufhören des Stromes wird derselbe

durch das Gewicht G₂ (Fig. 14) wieder

losgerissen. Der Papierstreifen passirt zwischen zwei Metallwalzen W und W₁ durch, von

denen sich die vordere W₁ federnd gegen die

hintere W anlegt. Die hintere Walze trägt ein Schaltrad,

in welches ein am Hebel H angebrachter Schalthaken

eingreift. Beim Anziehen des Ankers gleitet der Haken über einen Zahn dieses Rades

frei weg, und beim Losreißen des Ankers führt er das Schaltrad um diesen Zahn und

das Papier um das betreffende Intervall vorwärts. Die Schiene S, welche die beiden Ankerhebel verbindet, ist ihrer Länge nach

durchbrochen. In der schlitzartigen Oeffnung können sich die beiden Zeiger BZ und B₁Z₁, welche die Windstärke und die Regenmenge

markiren sollen, frei hin und her bewegen. Beim Anziehen des Ankers werden die an

den Zeigern befestigten Markirstifte Z und Z₁ in das Papier eingedrückt und beim Losreißen

wieder herausgezogen.

Die Windrichtung wird continuirlich aufgezeichnet, nicht

blos von 10 zu 10 Minuten wie Regenmenge und Windstärke. Die Markirzeiger sind daher

in keiner Verbindung mit dem Schaltwerk. Die verticale Stahlachse X₁, unten in eine Spitze zulaufend, ruht auf

einer verstellbaren Stahlschraube; der obere cylindrische Theil der Achse ist leicht

drehbar in dem Lager L₁. Ein cardanisches Gelenk

K₁ vermittelt die Verbindung der Windfahne

mit dieser Achse. Eine horizontale Achse Y, in dem Lager

L₂ und der rechten Seitenplatte des Gestelles

drehbar, steht durch ein conisches Rad R mit dem auf der

Achse X₁ befindlichen Rad R₁ in Verbindung, so daß eine Umdrehung der Achse X₁ auch eine Umdrehung der Achse Y bewirkt. Auf der letzteren sind spiralförmig 8 Daumen

angebracht, welche den 8 Hauptwinden entsprechen. Unter jedem dieser Daumen befindet

sich eine Feder, welche an ihrem freien Ende ein um eine Achse drehbares Scheibchen

trägt. Die niedergedrückten Scheibchen erzeugen bei der Fortbewegung des

Papierstreifens in demselben vertiefte Linien, welche die jeweilige Stellung der

Windfahne anzeigen.

Die Windgeschwindigkeit wird auf der linken Seite des

Papierstreifens durch den Markirstift Z aufgezeichnet.

Eine zweite verticale Achse X steht durch ein

cardanisches Gelenk mit dem Robinson'schen Schalenkreuz in Verbindung; am unterm

Ende trägt sie eine Schraube V (Fig. 16), welche in ein

Zahnrad mit 100 Zähnen eingreift. Die Umdrehung dieses Rades wird durch weitere

Getriebe, welche in der Zeichnung nicht sichtbar sind, auf die Rolle D (Fig. 12) übertragen, deren Achse senkrecht

zur Papierfläche steht. Die Räderübersetzung ist derart gewählt, daß 3000

Umdrehungen des Schalenkreuzes eine Umdrehung der Rolle D bewirken. Auf dieser Rolle windet sich beim Drehen ein dünnes Stahlband

auf, dessen Ende am Support B befestigt ist. Dieser

Support, welcher den Zeiger Z trägt, kann frei auf einem

runden Stahlstabe fortgleiten und wird sich also bei der Drehung des Schalenkreuzes

von rechts nach links fortbewegen. Wenn nach der zehnten Minute der Stromschluß

erfolgt, so wird der Anker A angezogen und der

Markirstift Z durch die Führungsschiene S in das Papier eingeschlagen. Gleichzeitig wird die

Verbindung des Räderwerkes mit der Rolle D aufgehoben

und diese durch das Gewichtchen G₁ in ihre

ursprüngliche Stellung zurückgeführt. Das Stahlband wickelt sich los. Beim Abfallen

des Ankers wird der Eingriff zwischen der Rolle D und

dem Räderwerk wieder hergestellt; der Markirstift, welcher während der Anziehung des

Ankers vom Papier festgehalten wurde, wird jetzt wieder frei und durch ein

Gewichtchen, welches in der Zeichnung weggelassen ist, nach rechts in die

Ruhestellung zurückgeführt. Eine Umdrehung der Rolle D,

dem stärksten während 10 Minuten stattfindenden Winde entsprechend, bewirkt eine

Verschiebung der Zeigerspitze von 100mm.

Die Regenmenge wird durch den in der Mitte des Papiers

befindlichen Markirstift Z₁ registrirt. Aus dem

Reservoir wird das Wasser durch das Rohr I auf ein

Wasserrädchen M (Fig. 12 und 15) mit 16

Kammern geleitet, welches sich dadurch in drehende Bewegung setzt. Das vom Rädchen

abfließende Wasser wird durch ein seitliches Rohr abgeleitet. Durch eine ähnliche

Räderübersetzung wie beim vorhergehenden Instrument wird die Bewegung des

Wasserrädchens auf eine zweite Rolle D₁

übertragen, welche durch ein Stahlband mit dem Support B₁ und dem zugehörenden Markirstift Z₁ in Verbindung steht. Diese Uebersetzung ist so gewählt, daß 30

Umdrehungen des Wasserrädchens, dem stärksten Wasserniederschlag während 10 Minuten

entsprechend, eine Verschiebung der Zeigerspitze von ebenfalls 100mm verursachen.

Windfahne und Schalenkreuz, zu

einer Säule vereinigt, sind in Fig. 13 dargestellt. In

dem gußeisernen Support b, der über dem Dache

angeschraubt wird, sitzt das eiserne Ständerrohr ss fest, welches durch das Dach in das Beobachtungszimmer hinabreicht und

an seinem unteren Ende den eisernen Rahmen cc

trägt. An einem zweiten Rohre a

'a

' ist oben die Windfahne f befestigt, welche aus

zwei unter einem Winkel von 20° von einander abstehenden Blechtafeln besteht.

Das Rohr a

'a

', welches die hohle Drehungsachse der Windfahne bildet, dreht sich unten in einem am

Rahmen cc angebrachten conischen Lager 1. Das Rad

r, welches auf dieses Rohr aufgekeilt ist, greift in

ein gleiches Rad r' ein, dessen unter dem Rahmen

vorstehende Achse ein cardanisches Gelenk trägt. Zwischen diesem und dem

entsprechenden Gelenke K₁ (Fig. 12) des

Registririnstrumentes wird eine der Entfernung entsprechende Zwischenstange

eingefügt und dadurch die Verbindung zwischen Windfahne und Instrument

hergestellt.

Eine Stahlachse aa trägt oben über der Windfahne

das Robinson'sche Schalenkreuz kk und hat ihren

Drehungspunkt in der verstellbaren Stahlschraube e. Auf

gleiche Weise wie bei der Windfahne werden die Drehungen des Schalenkreuzes auf die

Achse X (Fig. 12) des

Registririnstrumentes übertragen.

Das kreisförmige Wasserreservoir, welches in der Zeichnung weggelassen worden ist,

hat einen Durchmesser von 60cm.

G. Hasler.

(Carl's Repertorium für

Experimentalphysik, 1875 S. 98.)

Tafeln