| Titel: | Michaelis' Räderhobelmaschine; mitgetheilt von Professor H. Falcke. |

| Fundstelle: | Band 218, Jahrgang 1875, S. 396 |

| Download: | XML |

Michaelis'

Räderhobelmaschine; mitgetheilt von Professor H. Falcke.

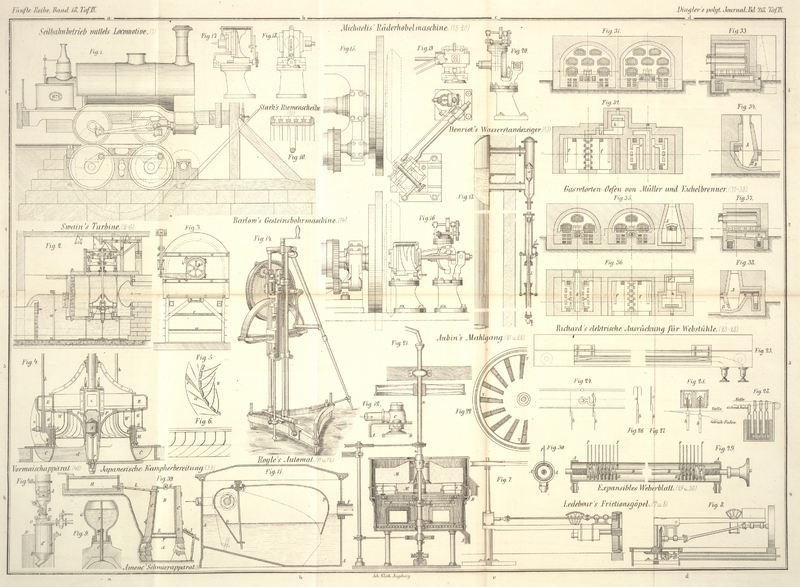

Mit Abbildungen auf Taf.

IX [b.c/1].

Falcke, über Michaelis' Räderhobelmaschine.

In der Werkstatt des Chemnitzer Maschinenbauvereins (vorm. Schellenberg), welche die Zahnräderfabrikation als Specialbranche in

größerem Maßstabe betreibt, werden jetzt Räderhobelmaschinen ausgeführt, auf welchen

sowohl Stirn- als Diagonalräderzähne gleich richtig hergestellt werden

können. Diese Maschinen, vom jetzigen Mitdirector der Fabrik, Hrn. Michaelis, construirt und derselben patentirt, haben das

Eigenthümliche, daß sie sich mit Vortheil an einer gewöhnlichen Plandrehbank

anbringen lassen, daß demnach das eben ausgebohrte und abgedrehte Rad ohne weiteres

Umspannen sogleich hinsichtlich seiner Umzahnung der ferneren Bearbeitung

unterliegen kann.

Dieses Umstandes wegen wird die Michaelis'sche Maschine (welche aber natürlich auch

mit besonderm Gestell als bloße Räderhobelmaschine ausgeführt werden kann) mancher

kleineren Werkstatt sehr willkommen sein, die nicht in der Lage ist, fortwährend

eine theure Specialmaschine zu beschäftigen.

Soll nun der Räderhobelapparat an einer Plandrehbank Verwendung finden, so ist

zunächst an deren Spindel (am bequemsten am hinteren oder Gegenspitzenende) ein

Eintheilungsrad anzubringen, welches nach geschehener Bearbeitung eines Zahnes durch

die gewöhnlichen Mittel, d.h. eine Schraube, die geeigneten Wechselräder und eine

Kurbel mit Sperrvorrichtung, den einer gewünschten Zähnezahl entsprechenden

Bruchtheil einer Umdrehung fortgedreht werden kann und diese Drehung auf die

Spindel, beziehentlich das zu schneidende Rad überträgt.

Was den eigentlichen Hobelapparat anlangt, so ist zunächst daran zu erinnern, daß bei

den gewöhnlichen Plandrehbänken, die blos einen Spindelstock mit Planscheibe, aber

kein eigentliches Bett besitzen, meistens vor dem Spindelstock eine Bodenplatte

liegt, auf welcher sich kleine Ständer verschieben und feststellen lassen, als

Untersatz für die darauf in passender Höhe aufzustellenden Drehstahlsupports. Die

Ständer haben oben einen horizontalen runden Teller, damit der mit einem ähnlichen

Teller versehene Support sich darauf um eine verticale Achse drehen läßt.

Solche Ständer sind für den Räderhobelapparat zwei erforderlich, einer für den

Betriebsmechanismus, der andere für den hin und her (bei Stirnrädern horizontal, bei

conischen Rädern verschiedenartig geneigt) zu bewegenden Schneidstahlsupport. Diese

beide Mechanismen sind ebenfalls wie die gewöhnlichen Drehstahlsupports mittels

solcher Teller um verticale Achsen drehbar auf die Ständer aufgesetzt, die Teller

drehen sich aber in einer nachstellbaren Schwalbenschwanzführung, da sie (wenigstens

beim Schneiden conischer Räder) nicht hochgeschraubt werden und kein Seitenspiel

haben dürfen. Das Gestell des Betriebsmechanismus enthält das Lager für eine

horizontale Welle mit Kurbelscheibe, die vermöge der Verstellbarkeit des

Kurbelzapfens einen beliebig großen Hub herzustellen erlaubt, und welche durch

conische Räder von einer stehenden Welle betrieben wird, die ihrerseits ihre

Bewegung durch andere Räder von einer liegenden, mit Treibriemenscheibe versehenen

empfängt. Das Lager der letzteren Welle ist abermals mit einem conachsial zur

stehenden Welle drehbaren Teller oben auf dem Gestell aufgesetzt, damit bei

beliebiger Stellung des ganzen Betriebsständers die Treibriemenscheibe die geeignete

Stellung gegen den von einer Transmission herkommenden Riemen einnehmen kann.

Außerdem besitzt das Gestell des Betriebsmechanismus noch einen emporsteigenden

Seitenarm, der oben in einer Gabel ausläuft, um dort die beiden (ihrer Richtung nach

in die Verlängerung der Kurbelwellenachse fallenden) Seitenzapfen einer cylindrisch

gebohrten Hülse aufzunehmen.

Bei dem anderen Theil des Mechanismus finden wir zuerst über dem auf dem Ständer

liegenden Drehteller eine horizontale Prismenführung (Support) angebracht, auf

welcher durch eine mittels Schaltwerk zu bewegende Schraube eine Schiebeplatte sich

verstellen läßt. An letztere ist eine aufrechte Winkelplatte angegossen, ebenfalls

mit einer oben senkrechten Prismenführung versehen. Die auf letzterer bewegliche

Schiebeplatte sucht durch ihr Gewicht sich stets zu senken, und wird hieran dadurch

verhindert, daß sie mit der vorragenden Kante eines daran angebrachten Fußes sich

von oben gegen die auf der horizontalen Prismenführung aufgestellte Zahnschablone

stemmt. Wird demnach die erste Schiebeplatte auf ihrer Führung verschoben, so muß

die zweite entsprechend der schrägen oder gekrümmten Form der Zahnschablone eine

senkrechte Bewegung annehmen.

An die senkrechte Schiebeplatte legt sich nun eine anderweite Platte an; diese ist

beziehentlich durch einen Drehteller mit jener so vereinigt, daß sie daran sich um

eine horizontale Achse verdrehen kann; es ist außerdem eine Stange daran befestigt,

deren cylindrisches Ende in die bewegliche Hülse am Betriebsmechanismus eingesteckt

ist, und es ist auf der freiliegenden verticalen Fläche dieser Platte eine

(Horizontalbewegung gestaltende) Prismenführung vorhanden, deren Schieber die

Einspannvorrichtung für den Schneidstahl und den Zapfen zur Aufnahme der von der

Kurbelscheibe herkommenden Kurbelstange enthält. Die Kurbelstange besteht aus zwei

parallelen Rundeisenstangen mit Schraubengewinden, auf denen sich der Stangenkopf

oder das Kurbelwalzenlager zwischen Muttern festklemmen läßt, damit die

Stangenlänge. beliebig verändert werden kann. Beide Stangenzapfen sind übrigens als

Kugelzapfen ausgeführt.

Aus dem Gesagten läßt sich nun leicht schließen, daß der Schlitten mit dem

Schneidstahl durch die Kurbelscheibe die Hin- und Hergangsbewegung zuertheilt

erhält, und ist nur noch zu erwähnen, daß dieser Schlitten am jedesmaligen Ende

seines Weges mit einem der Hublänge entsprechend stellbaren Knopf an einen Hebel

anstößt und durch diesen den Schaltwerkshebel der Schraube der zuerst erwähnten

horizontalen Prismenführung bewegt.

In Bezug auf die Anordnung und Aufstellung des ganzen Apparates ist noch zu bemerken,

daß der Ständer des Betriebsmechanismus beim Schneiden conischer Räder so stehen

muß, daß seine verticale Drehachse (d.h. die des Tellers) mit der Kegelspitze des

Rades zusammenfällt; daß ferner die geometrische Anordnung so sein muß, daß die von

der Schneidstahlspitze beschriebene Linie in ihrer Verlängerung durch die Kegelspitze, beziehentlich

durch die Ständerachse des Betriebsmechanismus geht und parallel zur Längenachsen

der beweglichen Hülse läuft. Bei der Aufstellung wird übrigens darauf zu achten

sein, daß die Richtungslinie der untersten Parallelführung in die Richtung der Seite

des sogen. Ergänzungskegels, d.h. senkrecht zur Seite des Radkegels zu stehen

kommt.

Man kann nun immer sämmtliche Zähne nach einander blos auf einer Seite hobeln und muß

dann eine entgegengesetzte Schablone einsetzen, um auch die sämmtlichen anderen

Zahnseiten nach einander zu vollenden. Ist aber der Apparat einmal angestellt, so

arbeitet er die Zähne auch ganz richtig derart, daß alle Linien nach der Kegelspitze

zulaufen, da nach dem Zusammenhang der Theile der Schneidmechanismus sich bei jedem

neuen Schnitt etwas um die senkrechte Achse des Betriebsständers, also um die

Kegelspitze dreht, und beim Heben und Senken des Schneidstahles dessen Führung durch

die Hülse in der Stange gezwungen wird, sich um eine horizontale, durch die

Kegelspitze gehende Achse zu drehen.

Beim Hobeln von Stirnrädern ist natürlich der Betriebsständer anders aufzustehen, da

hier die Kegelspitze unendlich weit hinausfällt, und es ist außerdem die Stange zu

entfernen, die sich in der Hülse des Betriebsständers schiebt, dafür aber die

Platte, an der jene Stange sitzt, undrehbar an der Mittelplatte festzustellen.

Die Figuren 15

bis 30 zeigen

das Ende eines Drehbankspindelstockes mit einem an die Planscheibe festgespannten

(punktirt angegebenen) zu bearbeitenden conischen Rad, und zwar im Grundriß und

Seitenansicht. Das andere Ende des Spindelstockes mit dem dort anzubringenden

Eintheilungsrade ist weggelassen, weil es nichts wesentlich Neues ertheilt. Erwähnen

wollen wir nur noch, daß alle Räder-Hobel- oder auch Fräsmaschinen aus

der Werkstatt des Chemnitzer Maschinenbauvereins mit verhältnißmäßig sehr großen

Eintheilungsrädern versehen sind, was sehr günstig für die Genauigkeit der erzeugten

Zahnräder wirkt.

Die übrigen Figuren geben verschiedene Detailansichten der Theile des Hobelapparates.

Uebrigens ist das Schaltwerk so eingerichtet, daß es sich nach Vollendung eines

Zahnes von selbst auslegt, was aber der Kleinheit des Maßstabes halber nicht mit

gezeichnet werden konnte. (Deutsche Industriezeitung, 1875 S.

394.)

Tafeln