| Titel: | Die Kampher-Bereitung in Japan. |

| Fundstelle: | Band 218, Jahrgang 1875, S. 451 |

| Download: | XML |

Die Kampher-Bereitung in

Japan.

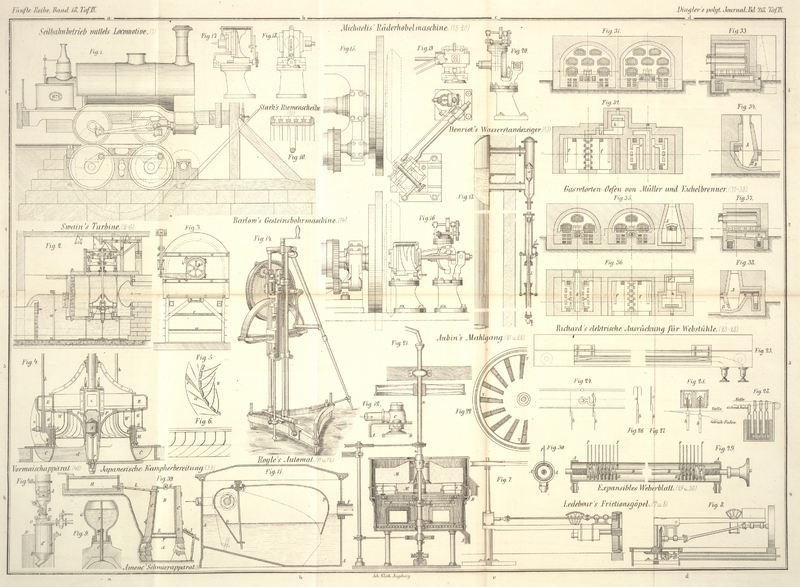

Mit einer Abbildung auf Taf. IX [a/4].

Die Kampherbereitung in Japan.

Der einzige Baum, welcher den aus Japan und Formosa in den Handel gelangenden Kampher

(japanisch Shono) liefert, ist, wie (nach der

Wochenschrift des n.-ö. Gewerbevereins, 1875 S. 511) Dr. A. v. Roretz in Otanijama berichtet, Laurus camphoratus (japanisch Tsunoki). Sein Vorkommen in Japan ist ein weitverbreitetes und er gehört

den drei Hauptinseln Nipon, Kiushin und Sikok gleichmäßig an. Am besten gedeiht er

jedoch in den südlichen Theilen des Reiches, namentlich in der Provinz Tosa auf

Sikok. Die Seeküste mit ihrer milden, feuchten Luft sagt ihm hier am meisten zu, und

so ist denn in dieser Provinz auch die Hauptstätte der Kamphererzeugung.

Die Kamphergewinnung wird das ganze Jahr hindurch betrieben, ergibt aber im Winter

die besten Resultate. Die Kampherarbeiter ziehen, sobald ein Platz ausgemittelt ist,

in dessen Umgebung sich einige Kampherbäume finden, dahin und errichten daselbst

eine Wohnstätte, sowie die zur Darstellung des rohen Kamphers dienenden Oefen. Ist

der Platz ausgenützt, so wird die Hütte abgebrochen und weiter getragen.

Das zur Gewinnung des Kamphers beobachtete Verfahren ist ein sehr einfaches. Die

Arbeiter suchen sich einen Kampherbaum aus, zerhacken ihn mit einer

hohlgeschliffenen, sehr kurzstieligen Haue in kleine, regelmäßige Späne. Sobald der

ungeheure Baum gefallen, werden der Stamm, die großen Wurzeln und Aeste ebenso

zerkleinert und die Späne in Tragkörben nach den Oefen gebracht. Dieselben sind

meist an einem Abhange

errichtet, in dessen Nähe sich etwas fließendes Wasser vorfindet, und dienen zur

nassen Destillation der Späne.

Die höchst einfache Construction der Oefen zeigt Figur 39. Auf einem

kleinen, aus Steinen gebildeten Kranze A, welcher als

Herd dient, liegt eine flache, 65cm im

Durchmesser haltende Eisenpfanne F. Auf ihr ruht ein

vielfach durchlöcherter Deckel, welcher mit Lehm befestigt ist und gleichzeitig den

Boden E eines 1m hohen und oben 45cm weiten

Fasses B bildet. Nahe am Boden hat dasselbe eine

quadratische, mit einem Brete genau verschließbare Oeffnung D. Das Ganze ist mit einer dicken Lehmschichte C umkleidet und diese selbst mit Bambusreifen zusammengehalten. Die obere

Oeffnung ist durch einen mit Lehm verstrichenen Deckel G

verschlossen, welcher ein mit einem Zapfen K

absperrbares Loch besitzt. Nahe unter diesem Deckel führt ein Bambusrohr L nach dem Condensator H. Es

ist dies ein viereckiger, unten offener Kasten, der durch vier Scheidewände in fünf

mit einander communicirende Theile geschieden ist und mit seiner offenen Seite in

einen Wasserbehälter taucht. Durch Ueberrieseln mit Wasser wird er beständig

abgekühlt.

Die Manipulation bei der Darstellung des Kamphers ist nachstehende. Die gesammelten

Späne des zerhackten Baumes werden nach Abnahme des Deckels G in das Faß B gefüllt. Sodann wird der Deckel

aufgesetzt, mit Lehm gut verstrichen und nun durch die Oeffnung K ein bestimmtes Quantum Wasser eingegossen, welches,

nachdem es die Späne durchfeuchtet, sich in der Pfanne F

ansammelt. Nun beginnt man langsam zu heizen und fährt damit durch 12 Stunden fort,

indem fortwährend ein kleines Feuer unterhalten wird, sobald das Wasser in F zu sieden begonnen hat. Die aufsteigenden Dämpfe

nehmen, durch die Späne durchstreichend, allen Kampher nebst dem in denselben

enthaltenen Oele mit sich, welche beide nach der in H

stattfindenden Condensirung des Dampfes sich auf der Fläche des Wassers ablagern.

Nach 12 Stunden werden die ausgezogenen Späne durch die Oeffnung D entfernt und frische Späne und frisches Wasser von

oben nachgefüllt. Nach 24 Stunden wird der Proceß unterbrochen, der ganze Apparat

gereinigt und der in H angesammelte Kampher in Fässer

gefüllt. In diesen wird durch ganz geringes Pressen und Abgießen der feste Kampher

vom Oele, das mindestens 25 Proc. beträgt und wasserhell ist, geschieden und werden

sohin beide Producte zu Markte gebracht. In besonderen Localen wird der rohe Kampher

einer nochmaligen, etwas stärkeren Pressung unterzogen, wobei noch ziemlich viel Oel

durch die Fugen der Gefäße abgeht. Das so ziemlich trocken gemachte Product geht

zumeist nach Osaka, dem Hauptstapelplatze für diesen sich eines sehr bedeutenden

Exportes erfreuenden Handelsartikel.

Das gewonnene Kampheröl, japanisch Shono abura, dient

jetzt wohl zu keinem anderen Zwecke wie als Beleuchtungsmaterial für sehr arme

Leute, die es trotz seines starken Geruches und vielen Rußes in offenen Lampen

brennen.

Vollständig gereinigter Kampher wird nicht exportirt, sondern das japanische

Landesproduct stets erst in Europa durch weitere Destillation von den ihm noch

anhaftenden Oelbestandtheilen befreit.

Die ausgenützten Späne dienen, nachdem sie auf dem Herde I getrocknet worden, als

Feuerungsmaterial.

Tafeln