| Titel: | Poteau's hydraulische Presse. |

| Fundstelle: | Band 218, Jahrgang 1875, S. 478 |

| Download: | XML |

Poteau's hydraulische Presse.

Mit Abbildungen auf Taf.

XI [c.d/1].

Poteau's hydraulische Presse.

Die zur Entfernung des Oeles aus Samen, Rohparaffin, Stearin und ähnlichen Stoffen

erforderlichen hydraulischen Pressen müssen, dem Wesen der auszupressenden

Substanzen entsprechend, eine andere Einrichtung erhalten, als die für andere

Zwecke, z.B. in der Zuckerfabrikation, dienenden Apparate derselben Gattung. Wir

bringen nachstehend (nach der Revue industrielle) die

Beschreibung einer solchen, speciell zum Auspressen ölhaltiger Samen bestimmten und

von Poteau construirten Presse und glauben, dieselbe um

so mehr der Beachtung empfehlen zu können, als uns sehr befriedigende eigene

Erfahrungen mit einer nach ähnlichen Principien von H. Gruson in Buckau vor längerer Zeit construirten Presse vorliegen.

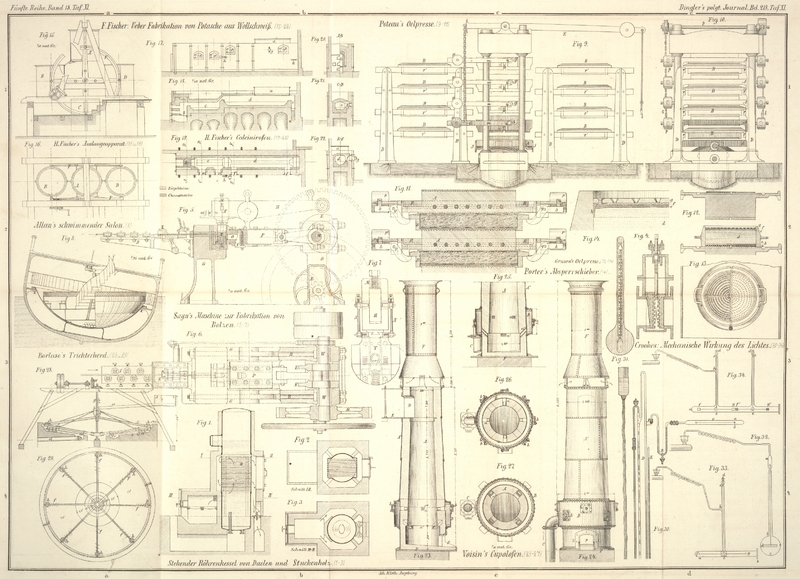

Die Poteau'sche Presse ist in Fig. 9 in einer

Seiten-, in Fig. 10 in einer hinteren Ansicht und in Fig. 11 in einem Theile

des senkrechten Durchschnittes mit den wichtigeren Details abgebildet. Sie ist

stehend und zeigt bezüglich des Cylinders und Stempels, der Säulen und des

Preßkopfes keine Abweichungen von den gewöhnlichen Pressen. In ihrem unteren Theile

ist sie durch Schrauben auf einem kräftigen Holzgestell oder Rahmen befestigt,

welcher letztere außerdem zu beiden Seiten der Presse je ein Gerüst D trägt, von denen das eine zur Aufnahme der zur

Pressung vorbereiteten, das andere für die mit abgepreßter Masse gefüllten und zu

entleerenden Preßrahmen bestimmt ist. Zwischen Fuß und Preßkopf sind fünf Preßtische

A eingebaut, von denen der untere auf dem

Preßcylinder ruht und sich mit diesem hebt und senkt, während der obere mit dem

Holmen fest verbunden ist; den Raum zwischen diesen beiden nehmen die drei übrigen

Tische A dergestalt ein, daß zwischen allen fünf Tischen

vier gleich große Zwischenräume bleiben, wenn die Presse außer Thätigkeit ist. Die

drei mittleren Tische ruhen in letzterem Falle auf den Knaggen oder Vorsprüngen r auf und werden gleich dem untersten Tische in

entsprechenden Ausschnitten, von denen sie je zwei auf ihren schmalen Seiten haben,

an den vier Preßsäulen gerade geführt. Während also der obere Tisch seine Stelle

nicht verändern kann, ist den vier unteren Tischen ein gewisser Spielraum zur Hebung

und Senkung gegeben worden.

Ein jeder der fünf Tische hat an seiner unteren Fläche einen niedrigen und an seiner

oberen Fläche einen höheren quadratischen Vorsprung, welche beide ebenso, wie die

Preßtischflächen, sauber gehobelt sind und deren Bestimmung weiter unten sofort klar werden

wird. Im Voraus sei hier indeß gleich bemerkt, daß die obere Fläche des höheren, als

Druckkolben für den darüber befindlichen Preßkasten dienenden Vorsprunges mit einer

Anzahl von Furchen versehen ist, welche mit den Löchern der Preßbleche

correspondiren und durch eine oder mehrere tiefere Querfurchen derartig unter

einander in Verbindung stehen, daß das in ihnen sich ansammelnde, aus dem Samen

u.s.w. abgepreßte Oel in den zu seiner Ansammlung und Abführung nach dem untersten

Preßtische bestimmten Raum R (Fig. 11) eines jeden

Tisches abfließen kann.

Die auszupressenden Samen werden in stählerne, quadratische Preßrahmen B gebracht, deren Form durch den Durchschnitt in Fig. 11

anschaulich wird. An ihrer unteren und oberen Seite offen, tragen sie an ersterer

eine nach Innen gerichtete, rings herum laufende Leiste zur Unterstützung für die

einzulegenden Preßbleche, an der oberen eine kleine Versenkung, in welche der an der

oberen Fläche der Preßtische A vorhandene niedrige

Vorsprung genau paßt.

Die Preßrahmen werden in der Weise gefüllt, daß in sie zunächst ein mit gröberen,

dann ein mit feineren Löchern versehenes quadratisches Preßblech, welches den

lichten Raum des Preßrahmens genau ausfüllt, und auf dieses ein wollenes,

viereckiges Preßtuch derart gelegt wird, daß seine Zipfel nicht über die Ecken,

sondern über die Seiten der Rahmen hinwegreichen. Nachdem alsdann der abzupressende

Samen in das Tuch geschüttet worden, wird das Preßtuch über demselben

zusammengeschlagen, womit die Vorbereitung des Rahmens beendet ist. Das diagonale

Zusammenlegen des Preßtuches verhütet, daß sich die Zipfel desselben in die Ecken

des Kastens legen und an dieser Stelle die vollkommene Pressung beeinträchtigen.

Wenn vier Preßrahmen gepackt und in einem der Seitengerüste D untergebracht worden sind, werden sie auf den Tragleisten r' dieser Gerüste entlang in die Presse geschoben, in

welcher sie zunächst auf denselben Vorsprüngen r (an der

Presse) zur Auflage kommen, auf denen die Preßtische ruhen. Um die richtige Stellung

der Rahmen in der Längsachse der Presse zu sichern, befinden sich an den Tischen A Anschläge, bis zu welchen die Rahmen vorgeschoben

werden müssen, wenn sie genau senkrecht unter den unteren Vorsprüngen der Preßtische

sich befinden sollen. Obgleich damit eigentlich die Füllung des Preßraumes als

beendet und der Betrieb der Presse als genügend vorbereitet anzusehen sein müßte, so

hat es der Constructeur doch für rathsam gehalten, das genaue Ineinandergreifen der

an der oberen Seite der Preßtische vorhandenen quadratischen Stempel und bezieh. der

Rahmen dadurch zu

sichern, daß er letztere zuvor gegen die untere Seite der Tische dergestalt anhebt,

daß der hier befindliche niedrige Vorsprung mit der betreffenden Vertiefung an der

oberen Rahmenseite in Eingriff kommt. Es wird dies durch den längeren Hebel E und die vier kürzeren m

bewirkt. Letztere sind um die Zapfen n drehbar, mit den

Gegengewichten p versehen und werden durch eine an dem

kurzen Hebelarm von E befestigte Kette G angehoben, bezieh. außer Wirksamkeit gesetzt, wenn der

lange Hebelarm von E mittels der Leine l herabgezogen ist; sie treten aber sofort in

Wirksamkeit, sobald die Leine l gelüftet wird, indem

dann die Arme m auf die Arme b der um q drehbaren Winkelhebel (Fig. 11)

drücken und dadurch den anderen daumenartigen Arm des letzteren und somit den

Preßkasten B anheben.

Wird nun die Presse in Betrieb gesetzt, so treten die bereits näher beschriebenen

stempelartigen Vorsprünge der Preßtische von unten in die gefüllten Preßkasten ein

und heben die durchlochten Bleche in die Höhe. Das ausgepreßte Oel entweicht durch

das Preßtuch, die durchlochten Bleche und die Furchen der Stempel in die

Sammelbecken R, von denen aus es durch je vier in

denselben vorhandene Oeffnungen schließlich dem untersten Becken zufließt, welches

mit zwei Stutzen J, J zur Weiterführung des Oeles

versehen ist.

Für gewisse Preßmassen, z.B. Oelsaaten, Stearin, ist eine Erwärmung der mit ihnen in Berührung kommenden Theile zur Erzielung einer

besseren Oelausbeute wünschenswerth; bei vielen Oelpressen werden deshalb die

Preßbleche hohl gearbeitet und durch heißes Wasser oder Dampf geheizt. Bei der

vorliegenden Presse wird derselbe Zweck mit bestem Erfolge dadurch erreicht, daß der

Preßtisch, bezieh. der an demselben sitzende Stempel, von eingegossenen und unter

einander communicirenden Canälen (Fig. 11) durchzogen ist,

welche wiederum von einem Tische zum anderen bei g (Fig. 13) durch

kräftige Gummischläuche mit einander in Verbindung stehen. Bei dem obersten Tische

wird der Dampf eingeleitet, während der unterste mit einem Condensationswassertopf

in Verbindung steht.

Während der Pressung selbst wird auf der einen Seite ein frischer Satz von Preßrahmen

vorbereitet und in das Gerüst D geschoben, und auf der

anderen Seite werden die vorher aus der Presse gekommenen Rahmen weggenommen und

entleert.

Poteau führt diese Pressen in zwei verschiedenen Größen

und zu verschieden starkem Drucke aus. Bei der einen Nummer hat der Preßstempel

35cm Durchmesser (962qc,1 Querschnitt), und es wirkt auf ihn ein

Druck von 120at, was einem Gesammtdrucke

von 962,1 × 120 × 1,03 = 118915k

entspricht. Hieraus ergibt sich der bei einem Rahmenquerschnitt von 300qc auf die Preßmasse wirksame Druck zu

118915 : 3000 = 39k,6 pro 1qc.

Die Höhe der Preßmasse in den Rahmen hängt von der Natur der auszupressenden Stoffe

ab und beträgt für Rübsamen etwa 1cm, die

Füllmasse für jeden einzelnen Rahmen mithin 3000 × 10 = 30000cc oder 30l.

Rechnet man mit Poteau auf eine jede Pressung inclusive

des Füllens und Entleerens der Rahmen, sowie des Einschiebens und der Herausnahme

derselben sechs Minuten (was uns freilich überaus knapp

bemessen scheint), so beträgt die Leistungsfähigkeit dieser Presse in 24 Stunden (24

× 60)/6 × 4 × 30 = 28800l

Füllmasse.

Bei der zweiten Nummer wirkt auf einen Stempel von gleich großem Querschnitt ein

Druck von 175at, und die Preßrahmen haben

einen Flächeninhalt von nur 1600qc bei

einer Schütthöhe der Füllmasse von nur 6cm.

Alle diese Factoren bedingen eine weit kräftigere Auspressung, freilich auch eine

geringere Leistungsfähigkeit dem Quantum nach. Der wirksame Druck beträgt hier pro

1qc Preßkuchenfläche (962,1 ×

175 × 1,03)/ 1600 = 108,4k, mithin

fast dreimal so viel als bei der anderen Presse.

Die Leistungsfähigkeit dieser Presse berechnet sich dagegen bei 9l,6 Füllmasse pro Rahmen und, wie oben, 6

Minuten Zeit für jede Pressung auf nur 9216l in 24 Stunden.

Trotzdem bei diesen Abmessungen einem dreifach stärkeren Drucke nur 1/3 der

Leistungsfähigkeit gegenübersteht, dürfte die kräftiger wirkende Presse Nr. 2 wegen

der höheren Oelausbeute doch entschieden vorzuziehen sein.

Die Presse Nr. 1 kostet ohne Druckpumpe 8000 M., die kräftiger wirkende Presse Nr. 2

9600 M.

Es rechtfertigt sich wohl von selbst, wenn wir an dieser Stelle die wesentlichen

Abweichungen zwischen der soeben beschriebenen und der im Eingange dieser

Mittheilung bereits erwähnten, auf Bestellung des Unterzeichneten im J. 1859 von H.

Gruson in Buckau für die Mineralöl- und

Paraffinfabrik Georghütte bei Aschersleben gebauten Paraffinpresse in Kürze

besprechen, da für gewisse Zwecke einige Details der Gruson'schen Construction zu

Verbesserungen der Presse von Poteau zu benützen sein

werden.

Die Pressung von Rohparaffin bietet der von pflanzlichen Stoffen (ölhaltigem Samen,

Rübenbrei u.s.w.) gegenüber erhebliche Schwierigkeiten durch die Beschaffenheit der

Masse selbst. Die Paraffinmassen sind ein durch fractionirte Destillation gewonnenes

Gemisch von schweren Mineralölen und Paraffin, oder vielmehr eine Lösung des

letzteren in den ersteren. Beim langsamen Erkalten der warm von der Blase kommenden

Masse scheiden sich in letzterer im Verlauf von 8 bis 14 Tagen etwa 25 bis 35 Proc.

sehr dünner, krystallinischer Schuppen aus, von denen ein Theil des Oeles durch

Abtropfen entfernt werden kann, während der größere und dickflüssigere Theil

desselben auf künstlichem Wege abgeschieden werden muß. Centrifugen bewirken dies

unvollkommen und können höchstens als vorbereitende Apparate dienen, machen also

eine nachfolgend Pressung nicht entbehrlich.

Während es sich nun bei Pflanzenstoffen Vorzugsweise darum handelt, durch die

Pressung die den Saft oder das Oel einschließenden Zellen zu zersprengen, so sollen

bei der Behandlung von Paraffinmassen die dünnen, von einer stark adhärirenden

schwachen Oelschicht eingehüllten, sich schiefrig oder blättrig auf einander

legenden krystallinischen Schuppen so stark zusammengedrückt werden, daß das zwischen ihnen vorhandene Oel seitlich herausgepreßt

wird. Es ist klar, daß unter solchen Verhältnissen die Pressung nicht allein eine

weit kräftigere sein muß, als bei den meisten anderen Industrien, sondern daß wegen

der krystallinisch-blätterigen Structur des Paraffins der auf die Oberfläche

des Preßkuchens ausgeübte Druck sich nicht so sehr in senkrechter Richtung, als

vielmehr seitlich fortpflanzt.

Zur möglichst vollständigen Entölung des Paraffins ist eine Pressung erforderlich,

welcher kein Preßtuch irgend einer Art genügend lange widersteht; dem bedeutenden

Seitendruck ist nur ein Rahmen oder Ring von Stahl gewachsen. – Die

Gruson'sche Presse enthält gleich der von Poteau eine

Anzahl von innerhalb gewisser Grenzen beweglichen Preßtischen, auf welchen die

Preßmasse in Rahmen eingeschlossen ist, in die sich die einzelnen, mit jedem Tische

ein Stück bildenden Kolben oder Stempel einsenken. In den Figuren 12 bis 14 sind die

Details der Einrichtung skizzirt. Die Preßrahmen durften wegen des bedeutenden

Seitendruckes keinen anderen, als einen kreisförmigen Querschnitt, und wegen der

Schwierigkeit der Entfernung des Oeles nur eine geringe Höhe erhalten. Gruson versuchte es im Anfange mit gußeisernen Rahmen

oder Töpfen, den mächtigen Seitendruck unterschätzend. Indeß zersprangen diese bei

der ersten Benützung. Gleich starke schmiedeiserne Töpfe hatten sich nach wenigen

Tagen so stark ausgedehnt, daß ihr Durchmesser um mindestens 2mm gewachsen war, in Folge dessen die

Einlagen ringsum nicht mehr genügend anschlossen und die Paraffinmasse schon bei

schwachem Druck überall am Rande herausquoll. Gleich starke Töpfe aus Gußstahl haben

sich indeß in der Folge vorzüglich bewährt.

Bei der Presse von Poteau wird dem abzupressenden Oele der

Austritt nur nach einer Seite, nach unten nämlich, gestattet; damit erscheint aber

eine gleichmäßige Entölung ausgeschlossen, und es muß als

ein wesentlicher Vorzug der anderen Presse betrachtet werden, daß die Einrichtung

der Preßtöpfe und Tische dem abgepreßten Oele den Austritt nach oben und unten gestattet.

Dieser Einrichtung entsprechend, ist die Reihenfolge der Einlagen in einem Preßtopfe

folgende:

a ein durchlöchertes Stahlblech von 3mm Stärke; Löcher 2mm Durchmesser, nach unten conisch sich

erweiternd;

b ein Messingsieb zur gleichmäßigeren Vertheilung des

austretenden Oeles;

c ein wollenes, dicht gewebtes Preßtuch mit Fäden von

etwa 2 bis 2mm,5 Dicke;

d Paraffinmasse, in Kuchen von passender Größe

gegossen;

e Preßtuch wie c;

f Messingsiebe wie b und

g Preßblech, wie a, jedoch

mit der Erweiterung der Löcher nach oben.

Ein weiterer Vorzug der Gruson'schen Presse liegt in der Art der Verwendung der Preßtücher, welche lediglich aus kreisförmigen Scheiben von dem Durchmesser des Preßtopfes bestehen,

einer Abnützung also eigentlich fast gar nicht

unterworfen sind.

Ferner muß noch einer besonderen Einrichtung an dem oberen Preßbleche g gedacht werden. Obwohl der Durchmesser der Töpfe nach

unten nur in kaum meßbarer Weise abnahm (was unabweislich

nothwendig war, weil anderen Falls die abgepreßten Kuchen nur unter Anwendung einer

unverhältnißmäßig großen Kraft hätten herausgenommen werden können), so quoll doch

schon bei mäßigem Druck ein Theil der Masse an der oberen Seite der Töpfe heraus.

Nach mancherlei mißlungenen Versuchen wurde diesem Uebelstande in der wirksamsten

Weise dadurch abgeholfen, daß das obere Preßblech an seiner unteren Seite mit einer

Manschette

h aus schwachem Stahl versehen wurde, deren Dimensionen

in Fig. 14 in

natürlicher Größe wiedergegeben worden sind.

Die trockenen Preßkuchen sitzen so fest in den Töpfen, daß eine besondere, nach dem Princip der

Wagenwinden mit Schraubenspindel construirte Vorrichtung erforderlich ist, um sie

herauszudrücken.

Endlich möchten wir für alle solche Preßmassen, bei welchen es erforderlich ist, daß

sie längere Zeit „unter Druck“ stehen bleiben, die Verbindung

der Presse mit einem Accumulator (vergl. 1859 153 169. 1865 175 98) dringend

empfehlen. Wir haben einen solchen mit der soeben beschriebenen Paraffinpresse in

Verbindung mit bestem Erfolge benützt. Der Stempel (aus Gußstahl) hat 35mm Durchmesser und 1m Hub; das Wasserrohr des Accumulators

steht mit der (nebenbei bemerkt, für zwei Pressen eingerichteten) Absperrung in

einer solchen Verbindung, daß der Accumulator durch ein besonderes Ventil in und

außer Betrieb gesetzt werden kann. Wenn der Stempel des Accumulators auf seinem

höchsten Hube angekommen ist, so schließt er durch ein einfaches Hebelwerk

selbstthätig die Drosselklappe der die Preßpumpe betreibenden Dampfmaschine, welche

letztere wieder von selbst in Thätigkeit tritt, sobald das Gewicht des Accumulators

zu sinken beginnt.

Nachtrag. Ich werde darauf aufmerksam gemacht, daß Prof.

Dr. Rühlmann in seiner

„Allgemeinen Maschinenlehre“, Bd. 2 S. 314 (Verlag von C.

A. Schwetschke und Sohn.

Braunschweig 1865) Abbildung und Beschreibung einer Fesca'schen Oelpresse bringt, bei welcher die

Einrichtung der Preßtöpfe genau dieselbe ist, wie bei der Gruson'schen Presse.

– Welchem der beiden Constructeure die Priorität zuzuerkennen ist, vermag ich

nicht zu entscheiden; ich wiederhole daher in dieser Beziehung, daß die Gruson'sche

Presse im J. 1859 gebaut wurde.

L. Ramdohr.

Tafeln