| Titel: | Ueber die Fabrikation von Potasche aus Wollschweiss; von Ferd. Fischer. |

| Fundstelle: | Band 218, Jahrgang 1875, S. 484 |

| Download: | XML |

Ueber die Fabrikation von Potasche aus

Wollschweiss; von Ferd.

Fischer.

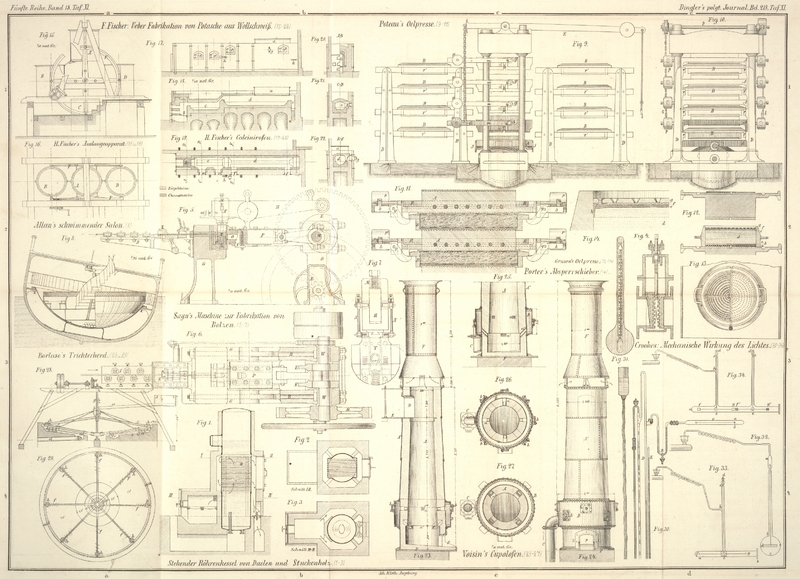

Mit Abbildungen im Text und auf Taf. XI [a.b/1].

Fischer, über die Fabrikation von Potasche aus

Wollschweiß.

Maumené und

Rogelet ließen sich

die Gewinnung von Potasche aus Wollschweiß am 15.

Juni 1859 in England patentiren und stellten auf der Londoner Ausstellung

1862 die ersten Proben dieses neuen Productes aus. Die in Fässer zusammengedrückte

Rohwolle wurde mit kaltem Wasser ausgelaugt, die erhaltene Flüssigkeit von 1,01

spec. Gewicht eingedampft, der braune Rückstand (suintate of

potash) zur Gewinnung von Leuchtgas in Retorten geglüht und aus der

zurückbleibenden kohligen Masse durch Auslaugen eine sehr reine Potasche gewonnen (1860 157 156).

Rohwolle enthält nach Märcker und Schulze (1870 198 83) 11 bis 23 Proc.

Feuchtigkeit und 20,5 bis 22,5 Proc. im kalten Wasser löslichen Wollschweiß, welcher

aus Kaliseifen der Oel- und Stearinsäure besteht mit wenig Essigsäure,

Valeriansäure, Schwefelsäure, Phosphorsäure, Chlorkalium, kohlensaures Kalium,

Ammoniumverbindungen u.s.w. (Vergl. 1866 181 480.)

1000k Wolle geben nach Chandelon

Wagner's Jahresbericht. 1864 S. 200. beim Auslaugen mit Wasser:

Waschwasser.

hl

Spec. Gew.

Preis von 1hl.

Werth.

27,40

1,03

– Fr. 20 Cts.

5 Fr. 48 Cts.

16,07

1,05

– „ 65

„

10 „

45 „

5,24

1,15

3 „ 35

„

17 „

55 „

3,13

1,25

5 „ 90

„

18 „

47 „

Maumené zahlte für 300l Wasser, mit welchen 1000k Wolle ausgelaugt waren, 14,5 M.

Um nun möglichst concentrirte Lösungen zu gewinnen, muß mit derselben Flüssigkeit

wiederholt neue Wolle ausgezogen werden. Dabei muß die Rohwolle nur mit der

concentrirtesten Lauge zusammengebracht werden, damit diese sich möglichst

vollständig sättige; die theilweise ausgezogene Wolle kommt dagegen in die

schwächeren Lösungen, während das zum Auslaugen bestimmte reine Wasser auch der

bereits fast erschöpften Wolle noch lösliche Bestandtheile entzieht.

Die bisher zur Erreichung dieses Zweckes verwendeten Apparate lassen manches zu

wünschen übrig. Entweder wird, unter Anwendung von 4 mit doppelten Böden versehenen

Fässern oder Kästen, die Lauge von dem einen Behälter auf den anderen übergeschöpft

oder gepumptVergl. Karmarsch und Heeren's technisches Wörterbuch, 3. Aufl. Bd. 1 S.

257., oder aber die Wolle wird in Körben verpackt aus einem Bottich in den

anderen hinübergehoben, entsprechend dem Sodaauslaugeapparate von Cl. Deformes

Knapp: Lehrbuch der chemischen Technologie, Bd.

1, II. S. 431.. Der Auslaugeapparat von Shank, welcher allgemein

in den Sodafabriken angewendet wird, und von Havrez (1867

186 376) erfordern zwar nicht soviel Arbeit als die

vorher erwähnten, für Wolle eignen sie sich jedoch weniger gut, da die Differenz der

specifischen Gewichte der betreffenden Flüssigkeiten zu gering ist.

Eine möglichst gehaltreiche Lauge unter Aufwand geringer Arbeitskräfte wird dagegen

mit dem von Civilingenieur Hermann Fischer in Hannover construirten und in

Fig. 15

und 16 in

1/50 natürlicher Größe dargestellten Apparate erhalten. Nach Art einer sogen.

russischen Schaukel sind 4 Auslaugebottiche A, B, C, D

zwischen zwei, um die Achse E drehbare, radförmige Ringe

F gehängt, so daß die Behälter frei um ihre Zapfen

schwingen können. Der eine der Ringe F ist mit einem

Zahnkranze versehen, in welchem das letzte Rad einer kleinen Winde eingreift. Das

Uebersetzungsverhältniß der Räder ist derartig gewählt, daß ein Arbeiter genügt, den

ganzen Apparat in Drehung zu versetzen. Der Deutlichkeit halber ist in Figur 15 ein

Theil des Gerüstes, des einen Ringes F und zweier

Bottiche A und B abgebrochen

gezeichnet. Man sieht in Folge dessen die beiden Böden des Bottichs A, den einen Ablaßhahn desselben und das

Ueberleitungsrohr nach dem Bottich B durchschnitten.

Zur leichteren Erklärung der Wirkungsweise dieses Apparates dienen die nachstehenden

Skizzen.

Textabbildung Bd. 218, S. 486

In A (vergl. 9) befindet sich bereits 4 mal ausgelaugte

Wolle. Dieselbe wird

1) mit der entsprechenden Menge reinen Wassers übergossen, welches mit I₀Der Index der Zeichen I, II... für Wasser deutet

an, zum wievieltenmal ein und dasselbe Wasser I oder II... auf seinem

Durchgang durch den Apparat zum Laugen der Wolle gedient hat.Analog bedeuten die Indices der Buchstaben o,

p... für Wolle, das wievieltemal eine und dieselbe Partie schon mit

Wasser ausgelaugt wurde, also o₀ rohe

Wolle, o₁ einmal gelaugte Wolle

u.s.w. bezeichnet werden soll. Nach einiger Zeit wird

2) Wasser I₁ in den Bottich B übergeleitet und

darauf der Apparat gedreht, so daß B in die Lage von A und A in die Lage von D gelangt. Es wird nunmehr

3) A geleert und mit frischer Wolle o₀, gefüllt, Wasser I₂ nach C, frisches Wasser II₀ nach B gelassen;

4) Wasser I₃ aus C nach D, Wasser II₁ aus B nach C übergeführt. Hierauf findet eine fernere Drehung um

90° statt, worauf

5) Wasser I₄ von D nach A auf die frische Wolle o₀, Wasser

II₂ von C nach D und

in C frisches Wasser III₀ geleitet, der Bottich

B entleert und mit frischer Wolle p₀ gefüllt wird.

6) Wasser I₅ wird aus A in den betreffenden

Laugenbehälter, Wasser II₃ aus D in A, Wasser III₀ aus C

in D übergeführt. Nach einer dritten Drehung wird

7) Wasser II₄ aus A in B, Wasser III₂ aus D in A und frisches Wasser IV₀ in D geleitet, die ausgelaugte Wolle aus C entfernt und Rohwolle q₀ eingebracht.

8) Wasser II₅ gelangt aus B in den Laugenbehälter,

Wasser III₃ aus A in B, Wasser IV₁ aus D in A. Nach einer weiteren Drehung wird dann

9) Wasser III₄ von B nach C auf die frische Wolle q₀, Wasser

IV₂ von A nach B, um

die Wolle p₂ zum 3. Mal auszulaugen, und wie oben

bei 1 in A auf die bereits 4 mal ausgezogene Wolle 04

neues Wasser gelassen, D mit frischer Wolle r₀ gefüllt u.s.f.

Es kommt also das Wasser I mit der Wolle in A, B, C, D,

A, Wasser II mit der Wolle in B, C, D, A, B u.s.w.

in Berührung; es findet daher ein 5 maliges auf einander folgendes Auslaugen statt.

Die Bedienung des Apparates ist bequem und von einem Mann auszuführen, wenn für den

Transport der Wolle besondere Kräfte disponibel sind. – Daß dieser

Auslaugeapparat auch für Sodafabriken verwendbar ist, liegt auf der Hand.

Nach Maumené

Wagner's Jahresbericht, 1863 S. 275. enthält ein 4k schweres Vließ

600g Wollschweiß und darin 198g reines Kaliumcarbonat; nach früheren

Angaben (1860 157 157) geben 1000k Wolle 140 bis 180k trocknes Salz oder 70 bis 90k Potasche. Fuchs

Daselbst, 1865 S. 294. gibt an, daß ein Vließ nur etwa 300g trockenen Schweiß liefert und darin:

g

Kaliumcarbonat

133,5

=

44,5 Proc.

Kaliumsulfat

7,5

=

2,5 „

Kaliumchlorid

9,0

=

3,0 „

Die Wollwäscherei in Döhren bei Hannover gewinnt aus 5000k Wolle nur 152k rohe Potasche von 80 Proc.

Kaliumcarbonat.F. Fischer: Verwerthung der städtischen und

Industrie-Abfallstoffe S. 145.

Nach A. W. Hofmann und Grüneberg

Amtlicher Bericht über die Wiener Weltausstellung, Bd. 3 Abth. 1 S. 401. zeigt der in Flammöfen veraschte Abdampfrückstand des Wollschweißes im

großen Durchschnitt folgende Zusammensetzung:

Kohlensaures Kalium

30,09 Proc.

Kohlensaures Natrium

1,95 „

Chlorkalium

8,95 „

Schwefelsaures Kalium

15,12 „

Die daraus durch Raffination erzielte Potasche enthält:

Kohlensaures Kalium

72,53 Proc.

Kohlensaures Natrium

4,14 „

Chlorkalium

6,34 „

Schwefelsaures Kalium

5,91 „

Wasser, unlösliche Substanzen etc.

10,08 „

Aehnlich sind die Analysen von Tissandier

Wagner's Jahresbericht, 1868 S. 286.; Cloëz

Daselbst, 1869 S. 241. hält den Natriumgehalt der Wollschweißasche abhängig von dem Natriumgehalt

des Schaffutters. In der Asche von Schafen an der Meeresküste kommen auf 100 Th.

Kali 13,1 Th. Natron, im Lande nur 3,3 Th. Natron.

Auch Balard (1866 182 395) fand

in dieser Asche durch indirecte Analyse 4 Proc. Chlornatrium. Nach Maumené

Daselbst, 1865 S. 295. enthält sie jedoch kein Natrium oder dasselbe ist nur zufällig bei der

Fabrikation hineingekommen. Hartmann

F. Hartmann: Ueber den Fettschweiß der Schafwolle

(Göttingen 1868). fand in derselben:

Kaliumcarbonat

83,1 Proc.

Kaliumsulfat und Kaliumchlorid

14,6 „

Calciumcarbonat

2,3 „

Aehnlich Schulze und Märcker (1870 198 83).

Die Wollwäschereien bei Hannover und Verviers (1875 215

214) verdampfen nur die Auslaugeflüssigkeiten, in Brügge und Antwerpen werden auch

die Waschwässer verdampft; in wieweit dieses vortheilhaft ist, hängt natürlich von

der Concentration derselben und den Kohlenpreisen ab.

Einen sehr praktischen Calcinirofen (Fig. 17 bis 22) zur

Potaschenfabrikation hat ebenfalls H. Fischer construirt.

Die in dem Auslaugeapparate erhaltene Wollschweißflüssigkeit wird in das

Vorwärmebassin a befördert. Die in der Krigar'schen

Feuerung b entwickelten Feuergase gelangen nach

Passirung einer Feuerbrücke in den eigentlichen Calcinirofen c, von hier in den Eindampfofen d und entweichen, unter dem Boden des Vorwärmebehälters a hinstreichend, in den Fuchs i.

Bei Beginn der Arbeit wird die Lauge mit Hilfe der Ueberleitungen g und h in den Ofen d sowohl als auch in den Ofen c geleitet. Wenn die Flüssigkeit theilweise abgedampft ist, so wird

zunächst c von dem Inhalte des Ofens d wieder in entsprechender Weise angefüllt, worauf der

Behälter a das Fehlende in d

ersetzt. In dieser Weise wird so lange fortgefahren, bis in c die genügende Menge zur Syrupsconsistenz eingedampfter Lauge vorhanden

ist. Nun wird die Feuerung in b gemäßigt; denn bald

entzünden sich in dem Ofen c die in der Lauge

enthaltenen organischen Stoffe und Schmutztheile und erzeugen dabei eine Flamme, die

bis zum Fuchs i reicht. Eine Zuführung von Brennmaterial

in die Feuerung b würde deshalb während dieser Zeit

schädlich oder mindestens zwecklos sein.

Unter häufigem Umrühren wird die Masse so lange in dem Ofen gelassen, bis sie eine

weißgraue Farbe angenommen hat. Dann wird sie mittels Krücken herausgenommen und der

Auslaugerei zugeführt.

Während dieser Zeit wurde in c weiter eingedampft und in

a vorgewärmt. Bei richtiger Leitung des ganzen

Processes ist daher die entsprechende Menge genügend eingedampfter Lauge bereits

vorhanden, um sofort eine neue Füllung von c vornehmen

zu können. Dieses muß mit einiger Vorsicht geschehen, da die in den glühend heißen

Ofen c gelangende Lauge sich außerordentlich stark

aufbläht. Fehlt es an der erforderlichen Erfahrung, so empfiehlt es sich, den Ofen

zunächst etwas abkühlen zu lassen.

Bei regelmäßigem Betriebe sind nur geringe Mengen Kohlen erforderlich, da die

erwähnten organischen Substanzen beim Verbrennen viel Wärme entwickeln. Wurde doch

bei einem seit Jahren im Betriebe befindlichen Ofen beobachtet, daß zur Verdampfung

von 12k Wasser nur 1k Kohle erforderlich war.

Der Calcinirofen c ist mit 2 Arbeits- und

Einsteigethüren e, e, der Eindampfofen d mit den Einsteigthüren f,

f versehen. Die Thüren haben kleine Schaulöcher zur Beobachtung des

Processes. Da die ziemlich concentrirte Lauge, welche die Ueberleitung h zu passiren hat, allmälig einen schleimigen Ansatz

bildet, welcher dieselbe zuletzt völlig verschließt, so muß diese Leitung so

construirt werden, daß sie mittels einer Stange gereinigt werden kann. Der

Rauchschieber k dient zur Regulirung des Zuges, welcher

in dem einzelnen Stadium des Processes natürlich verschieden sein muß.

Dieser Ofen eignet sich zum Eindampfen aller Art Laugen ohne Frage weit besser als

die Oefen von Cleland (1827 24

422), Porion (1868 188 23),

welche durch Zerstäuben der betreffenden Flüssigkeiten eine raschere Verdampfung

erzielen wollen, und die von Werotte (1874 212 196) und Fernau (1875 215 217), welche die Feuergase mittels Ventilatoren durch

die Laugen hindurchsaugen.

Die durch Auslaugen der Schmelzrückstände und Raffiniren erhaltene Potasche ist, wie

erwähnt, sehr rein und hat leicht Eingang gefunden.

Maumené und Rogelet

producirten im Jahre 1867 in ihren Fabriken in Rheims und Elboeuf 150t reine Potasche. Außerdem wird

Wollschweißasche gewonnen in Roubaix, Antwerpen, Verviers, Lüttich, Brügge, Hannover

(1874 214 174), Döhren und Bremen. Im Ganzen werden

jährlich etwa 1000t dieser Potasche

producirt; würde der Schweiß aller in Europa verarbeiteten Wolle in dieser Weise zu

Gute gemacht, so könnte mindestens die 15 fache Menge erhalten werden.Zeitschrift des

Vereins deutscher Ingenieure, 1874 S. 254.

Ueber die praktische Ausführbarkeit des Vorschlages von Havrez (1870 195 535), die geglühten Massen zur

Blutlaugensalzfabrikation zu verwenden, liegen noch keine Erfahrungen vor.

Tafeln