| Titel: | Ueber neue Dampfmaschinen-Steuerungen; von Ingenieur Müller-Melchiors. |

| Fundstelle: | Band 221, Jahrgang 1876, S. 1 |

| Download: | XML |

Ueber neue Dampfmaschinen-Steuerungen; von

Ingenieur Müller-Melchiors.

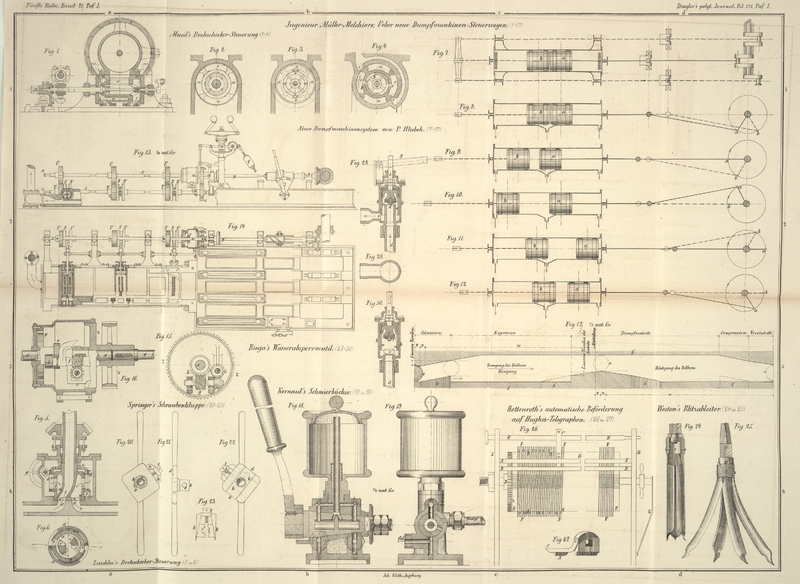

Mit Abbildungen auf Taf.

I.

(Fortsetzung von S. 397 des vorhergehenden

Bandes.)

Müller-Melchiors, über neue

Dampfmaschinen-Steuerungen.

III. Drehschieber-Steuerungen.

Es gibt anscheinend kaum eine Gruppe der Steuerungsmechanismen, die sich mehr dem

Zwange eines Systems entzieht, als dies bei den Drehschieber-Steuerungen der

Fall ist, denen sich allein schon in der Gestaltung des Dampfvertheilungsorganes als

flacher, cylindrischer oder conischer Drehschieber, noch mehr aber in der Anordnung

der Expansionsregulirung eine Reihe der verschiedenartigsten Constructionen

darbietet. So sehr aber auch diese Constructionen als solche von einander abweichen

mögen, sind sie doch anderseits in ihrem Effecte auf die Dampfvertheilung völlig gleich, nachdem es nur ein Mittel gibt, bei

Drehschieber-Steuerungen die Phasen der Dampfvertheilung zu bestimmen, und

das ist die Anordnung der zusammen arbeitenden Kanten des

Schiebers und seines Schiebergesichtes. Hierdurch kann jeder gewünschte fixe

Expansionsgrad mit jeder beliebigen Voreilung der Ein- und Ausströmung in

einfachster Weise mittels eines einzigen Drehschiebers erzielt werden. Soll dann

variable Expansion erzielt werden, so muß eine willkürliche Veränderung derjenigen

Kantendistanz, welche den Dampfabschluß bestimmt, möglich sein, und hierzu wird ein

zweiter Drehschieber erfordert, der gewöhnlich fest

und nur von Hand oder mittels des Regulators verstellbar ist, dessen weitere

Anordnung übrigens ohne jeden Einfluß auf die Güte der Dampfvertheilung bleibt.

Es ist somit hier jede theoretische Erörterung von vornherein ausgeschlossen und das

einzige Augenmerk auf die praktische Ausführung zu richten, um hiernach den Werth

der verschiedenen Steuerungen zu beurtheilen. Anders wird dies, sobald es sich um

die Herstellung einer reversiblen

Drehschieber-Steuerung handelt. Die Punkte, die hier Berücksichtigung

erfordern, und welche die Aufgabe des Constructeurs zu einer ebenso interessanten

als schwierigen gestalten, wurden in unserer frühern Abhandlung an der Hand des

damals zuerst aufgestellten Curvendiagrammes (vgl. 1874 213 266) hervorgehoben und bedürfen hier keiner Wiederholung, nachdem bis

jetzt noch keine einzige reversible Drehschieber-Steuerung mit variabler

Expansion vorhanden ist. Und doch wäre nur hierin die Möglichkeit gelegen, der

Drehschieber-Steuerung, welche sich so eminent für schnellgehende und stark

expandirende Maschinen eignet, in ihrer Adoptirung für Locomotivmaschinen ein

großartiges Gebiet der Anwendung zu erschließen. Die Zahnräder wären leicht durch

ein auf der Vorderachse aufzukeilendes Excenter, dessen Stange an einer Kurbel der

Ventilspindel angreift, zu ersetzen, und daß sich in allen übrigen Beziehungen,

speciell auch den Anforderungen der Dauerhaftigkeit, eine gut construirte

Drehschieber-Steuerung mit jeder Flachschieber-Steuerung messen kann,

wurde seiner Zeit, vielleicht zum ersten Mal, an der Dingler-Maschine der

Wiener Weltausstellung bewiesen (* 1874 213 273), und

erscheint neuerdings durch die schönen Resultate der nach dem Patente von Ingenieur

Musil gebauten Dampfmaschinen bestätigt.

Die bei letztern angewendete Drehschieber-Steuerung hat in vielen Punkten nahe

Verwandtschaft mit der Steuerung der Dingler-Maschine, wie dies übrigens nach

unserer eingangs ausgesprochenen Ansicht in der Natur der Sache bedingt ist;

– die Musil'sche Steuerung ist jedoch vollkommen

unabhängig von derselben erfunden worden, war bereits im Mai 1873 patentirt und

bietet auch manche interessanten Eigenthümlichkeiten, welche ein näheres Eingehen

wohl rechtfertigen. Die Zeichnungen auf Tafel I [a.b/1] stellen in Figur 1 einen Querschnitt

durch das eine Cylinderende dar, in Figur 2 die Ansicht des

Vertheilungshahnes von der linken Seite der Figur 1

(Dampfausströmung), in Figur 3 die Ansicht von

der rechten Seite (Dampfeinströmung), in Figur 4 endlich den

Querschnitt durch die Mitte des Hahnes und seines Gehäuses, wie sich dieselben an

jedem Cylinderende befinden.

Aus diesen Skizzen ist ersichtlich, daß der äußere Hahnkegel, welcher die

Dampfvertheilung besorgt, von vier symmetrischen Oeffnungen durchbrochen ist, davon

je zwei gegenüber liegende e, e für den Dampfeintritt,

die beiden andern a, a für den Austritt. Dem

entsprechend sind im Hahngehäuse zwei Oeffnungen s, s,

durch welche gleichzeitig der Schieber mit dem Innern des Dampfcylinders

communicirt, so daß bei jeder Viertelumdrehung Eintritt und Austritt wechseln und in

Folge dessen der Drehschieber nur die halbe Umdrehungszahl der Maschinenwelle

erhalten darf; daß außerdem der Drehschieber durch diese Einrichtung an seinem

Umfange völlig entlastet ist, bedarf keiner nähern Begründung.

Die im Querschnitte Figur 4 mit a bezeichneten Kammern sind, wie

aus Fig. 1 und

2

hervorgeht, nach dem Ausströmungsende zu offen, gestatten somit den directen

Austritt des verbrauchten Dampfes in das am linken Ende des Schiebergehäuses

einmündende Austrittrohr; die Eintrittsöffnungen e, e

dagegen sind an beiden Enden geschlossen und können nur mit dem Innern des

Hahnkegels durch zwei Spalten s', s' communiciren. Durch

diese nun wird die variable Füllung erzielt, indem im Innern des nach dem Pfeile in

Figur 4

rotirenden Hahnkegels ein cylindrischer Expansionsschieber angebracht ist, der für

gewöhnlich fix bleibt und somit bei fortgesetzter Drehung des Hahnkegels den

Dampfeintritt abschneidet – und dies um so früher, je näher für die in Figur 4

gezeichnete Todtenpunktstellung die Kanten b und B zusammen sind. Durch Verdrehung des

Expansionsschiebers um einen kleinen Betrag kann somit die Füllung vermehrt oder

vermindert werden, und zwar je nachdem die Verdrehung im Sinne der Bewegung des

Vertheilungsschiebers oder derselben entgegengesetzt erfolgt.

Der Expansionsschieber ist, wie aus Figur 1 ersichtlich, ein

cylindrischer, somit vollkommen entlasteter Hohlcylinder, bei dessen Verdrehung der

Regulator nur die Stopfbüchsenreibung zu überwinden hat; der Vertheilungsschieber

ist etwas conisch, mit dem schwächern Ende der Einströmung zugewendet, so daß der

Dampf die Tendenz hat, denselben von seinem Sitze abzudrängen. Dieser nach außen

gerichtete Druck wird am Ende der Schieberspindel durch ein adjustirbares Spurlager

aufgenommen. Der Antrieb erfolgt durch Schraubenräder mittels einer längs des

Cylinders laufenden und von der Maschinenwelle gleichfalls durch Schraubenräder

angetriebenen Welle w (Fig. 1).

Die erste nach diesem System construirte Maschine, von 265mm Cylinderdurchmesser, 550mm Hub und 110 Touren pro Minute, betreibt

nun schon über zwei Jahre die Werkstätten der Hüttenberger Eisenwerksgesellschaft in

Klagenfurt und ergibt sowohl in Bezug auf die Dampfvertheilung, wie durch zahlreiche

uns vorliegende Diagramme bestätigt wird, als mit Rücksicht auf Oekonomie,

Dauerhaftigkeit, sichern und anstandslosen Betrieb die günstigsten Resultate. Es

wurde constatirt und ergibt sich aus den Diagrammen, daß sowohl der conische, als

der cylindrische Schieber vollkommen dicht halten, und der Erfinder hat sich in

Folge dessen veranlaßt gesehen, auch den Hahnkegel, welcher jetzt den

Vertheilungsschieber darstellt, durch einen vollkommen cylindrischen Schieber zu

ersetzen, – ein Experiment, das sich bis jetzt bestens bewährt hat.

Bei einer zweiten Maschine, welche zum Betriebe einer Dampfmühle benützt wird, wurden

die conischen Vertheilungsschieber beibehalten, jedoch statt des Spurzapfens zur

Aufnahme des achsialen Druckes ein mittels Schrauben regulirbares Kammlager

angewendet, um zu verhüten, daß bei etwaigem verkehrten Andrehen der Maschine der

Hahnkegel durch den Zahndruck der Schraubenräder auf seinem Sitze verklemmt und

dadurch ein Bruch veranlaßt werde. Die Schraubenräder selbst haben sich, wie dies

auch bei der Dingler-Maschine constatirt wurde, bestens bewährt und zeigen

keine bemerkbare Abnützung.

Eine Reversirung würde hier zunächst nur eine Verdrehung des Vertheilungsschiebers um

90° erfordern; beim nun beginnenden Rücklaufe der Maschine und des Schiebers

würde jedoch der Regulator verkehrt reguliren, nämlich schließen bei sinkenden

Kugeln und öffnen bei vermehrter Geschwindigkeit, so daß zur richtigen Reversirung

entweder noch eine Veränderung des Stellzeuges, oder eine Umkehrung des

Drehungssinnes für den Vertheilungsschieber erforderlich würde. Selbstverständlich

ist dies bei den vorliegenden Maschinen, die stets nur in einem Sinne umzulaufen

haben, gar nicht berücksichtigt.

Der Regulator vermag bei 80mm Hub die

Füllung zwischen 0 und 90 Proc. zu variiren und hat nur die Reibung der beiden

Stopfbüchsen zu überwinden, welche allerdings einen etwas wechselnden Widerstand

entgegensetzen, der sich aber bei nur einiger Sorgfalt kaum bemerklich machen

dürfte, so daß die Musil'sche Steuerung mit Recht der Steuerung der

Dingler-Maschine an die Seite und unter die vollendetsten

Drehschieber-Steuerungen gestellt werden kann.

Nicht das gleiche kann von der zweiten hier noch zu beschreibenden Steuerung gesagt

werden, die von Ingenieur Luschka in der Zeitschrift des

österreichischen Ingenieur- und Architektenvereines, Bd. 27 S. 114

vorgeschlagen wurde und in Fig. 5 und 6 [a/4] dargestellt ist. Hier fungirt der Vertheilungsschieber a gleichzeitig als Flachschieber und als Hahn,

einerseits um auf den zwei Communicationscanälen des Dampfcylinders, welche mit

ihren segmentförmigen Oeffnungen e und e' das Schiebergesicht bilden, die fixe Dampfvertheilung

zu bewirken, während anderseits an den fensterartigen Oeffnungen i und i' des Hahnkörpers der

Expansionsschieber zur Wirkung gelangt. Uebereinstimmend mit den Oeffnungen e und e' des

Schiebergesichtes hat der Drehschieber zwei Ausschnitte o und o', von denen der erstere zum Eintritt

des Dampfes dient und mit dem Innern des Vertheilungsschiebers communicirt, der

zweite hingegen in ein Rohr mündet, welcher, in der Achse des Vertheilungsschiebers

geführt, durch eine Stopfbüchse das Schiebergehäuse verläßt.

Zur Erzielung variabler Expansion ist auf dem conischen Theile des

Vertheilungsschiebers ein Mantel mit correspondirenden Fenstern aufgesetzt, durch welche der

Kesseldampf aus dem Schiebergehäuse in das Innere des Vertheilungsschiebers gelangt.

Während jedoch die Fenster des Vertheilungsschiebers von unveränderlicher Größe

sind, ist die Weite der Fenster des Expansionsmantels dadurch veränderlich gemacht,

daß derselbe aus zwei Theilen c und d zusammengesetzt ist, von denen der erstere c durch drei Stifte s an

jeder Drehung verhindert ist, der Theil d hingegen

mittels der am obern Rande angebrachten Verzahnung und einer Schnecke verdreht

werden kann. Geschieht diese Verdrehung im Sinne der Bewegung des

Vertheilungsschiebers, so erhält man, wenn die Nase n

des Theiles d an den fixen Ausschnitt des Mantels c anstößt, die höchste Füllung von etwa 40 Proc.; bei

der entgegengesetzten Bewegung kommt d schließlich in

die Stellung der Figur 6, bei welcher nur mehr 14 Proc. Füllung stattfindet. Außerdem

können auch noch geringere Füllungsgrade erreicht werden; die obere Grenze von 40

Proc. dagegen ist zwar auch zu überschreiten, gibt aber dann, indem sich die freien

Enden des äußern Mantels d über die Einströmkanten des

innern Mantels c legen, gedrosselten Dampfeintritt.

Selbstverständlich wäre dieser Uebelstand zu vermeiden, wenn der

Vertheilungsschieber und Expansionsmantel nur ein Fenster für den Dampfeintritt

hätten, ebensowohl auch bei Anwendung zweier Fenster, wenn der Vertheilungsschieber

nur die halbe Umdrehungszahl der Kurbelwelle machen würde. Beide Auskunftsmittel

sind jedoch hier nicht anwendbar, da die Anbringung zweier Fenster zum Zwecke der

Entlastung unbedingt nothwendig ist, und der Vertheilungsschieber, welcher beide

Cylinderseiten steuern soll, nothwendig eine ganze Umdrehung für ein volles

Kolbenspiel machen muß; in Folge dessen bleibt nur ein Viertelkreis für die

Regulirung der Füllung disponibel, welche somit zwischen den Grenzen von 40 Proc.

zwischen Maximum und Minimum eingeschlossen wird.

Hierin allein liegt schon im Gegensatze zu so vielen andern

Drehschieber-Steuerungen ein wesentlicher Nachtheil der Luschka'schen

Steuerung; abgesehen davon ist die Expansionswirkung durch den großen schädlichen

Raum beeinträchtigt, und die Regulirung mittels des Schraubenmechanismus wohl kaum

durch den Regulator möglich; dies scheint auch nicht beabsichtigt zu sein, da in

Figur 5 zu

diesem Zweck ein Griffrad g angedeutet ist. In

constructiver Hinsicht ist bei dem conischen Expansionsmantel der Gefahr des

Verklemmens durch den auf den Conus wirkenden achsialen Druck durch nichts begegnet;

die vollkommene Herstellung des aus zwei Theilen bestehenden Expansionsmantels, bei

welchem auch die Nasen n in die Fenster des innern

Mantels c dampfdicht einpassen müssen, ist

außerordentlich schwierig, und endlich macht die Ableitung des Dampfes aus der

Drehungsachse des Vertheilungsschiebers außerhalb des Schiebergehäuses noch eine

zweite Stopfbüchse zur Verbindung mit dem Ausblaserohre erforderlich, so daß in

Zusammenfassung aller dieser Uebelstände eine praktische Ausführung dieser

Construction wohl kaum gelingen dürfte.

Was die Möglichkeit der Umsteuerung betrifft, so spricht der Erfinder hierüber a. a.

O. folgende Meinung aus: „Die Umsteuerung ist hier eine außerordentlich

einfache, da der Schieber nur um 180° gedreht zu werden braucht, ist

jedoch nur bei diagonalem Gegenüberliegen der Aus- und Einströmung

gestattet.“ Was die fixe Dampfvertheilung betrifft, so ist dies in

dem bedingten Falle, wie er in Figur 6 dargestellt ist,

allerdings vollkommen richtig, für die Expansionsvorrichtung jedoch gänzlich

unrichtig; denn beim Reversiren der Maschine ändert auch der Schieber seinen

Drehungssinn, und alle zusammen arbeitenden Kanten vertauschen ihre Functionen, so

daß dann die Expansionsvorrichtung statt den Schluß

nunmehr den Beginn der Expansion variabel gestalten

würde, was nur dadurch vermieden werden kann, daß gleichzeitig mit der Verdrehung

des Schiebers auch die Verbindung desselben mit der Maschinenwelle reversirt würde.

Diese Bedingung wäre wohl unschwer zu erfüllen, dürfte aber die Umsteuerung kaum

mehr besonders einfach erscheinen lassen.

Im Anschlusse an die hier beschriebenen Drehschieber-Steuerungen ist noch die

Steuerung des neuen Betriebsmaschinensystems (Fig. 7 bis 17 [b.c/1) von P. Hlubek,

Ingenieur der Maschinen- und Waggonbaufabriks-Actiengesellschaft in

Simmering bei Wien, zu behandeln. Hier erhalten zwar die Schieber keine rotirende,

sondern eine stoßweise oscillirende Bewegung, vermöge deren sie sich mehr den

Corlißsteuerungen annähern; anderseits aber findet die Bewegung derselben durch

continuirlich rotirende Steuerungswellen statt, es erfolgt die Veränderung des

Füllungsgrades sowie des Drehungssinnes nur durch Variation des Voreilens, und es

kann daher die vorliegende Steuerung am besten an dieser Stelle, vor Besprechung der

Corlißsteuerungen, ihre Erledigung finden. Ehe wir jedoch zur Besprechung der Steuerung, die übrigens auch bei gewöhnlichen

Dampfmaschinen Verwendung finden könnte, übergehen, möge gestattet sein, mit einigen

Worten das vollständig neue System, welches der Maschine

zu Grunde liegt, zu erörtern.

Wie aus den schematischen Zeichnungen (Figur 7 Grundriß und Figur 8

Längsschnitt) hervorgeht, bewegen sich hier in einem gemeinschaftlichen Cylinder

zwei Kolben a und b, von

denen der eine durch Kolbenstange, Kreuzkopf und Kurbelstange direct mit der

mittlern Kurbel der

dreifach abgekröpften Maschinenwelle verbunden ist, während der Kolben b durch Vermittlung eines Querhauptes und zweier

seitlich vom Cylinder geführten Stangen mit zwei andern Kreuzköpfen verbunden ist,

die mit den äußern Kurbeln der Maschinenwelle, welche der mittlern um 60°

nacheilen, durch Kurbelstangen in Verbindung stehen. Der Cylinder hat drei

Dampfeintritt- resp. Austrittcanäle, die an dessen unterer Seite angebracht

sind und hierdurch gleichzeitig die Drainirung des Cylinders besorgen. Unter jeder

dieser Oeffnungen befindet sich ein Rundschieber, dessen Construction und Bewegung

weiter unten erörtert werden soll; bei der Mittlern Oeffnung ist der Cylinder nach

beiden Seiten zu ausgenommen, damit die Dampfkolben in ihren extremen innern

Stellungen (Fig.

9 für a, Fig. 12 für b) den Dampfeintritt nicht hindern.

Auf die Weise wird ein Motor geschaffen, der für eine Umdrehung der Kurbelwelle drei

Füllungen nutzbar macht, in Folge dessen äußerst günstige

Kraftübertragungsverhältnisse gewinnt und von jedem Punkte aus mit gleicher

Leichtigkeit anzulassen, daher auch für Reversirmaschinen anwendbar ist. Zur

Erläuterung des hier Gesagten seien in kurzer Darstellung die beiden Dampfkolben auf

ihrem Wege bei einer Umdrehung verfolgt, und zwar unter der Annahme voller

Füllung.

In Fig. 7 und 8 befinden sich beide

Kolben am meisten genähert, beide gehen nach links; hinter a ist Dampfeintritt, vor b Dampfaustritt,

zwischen a und b

Dampfeintritt, dessen Wirkung auf a aufgehoben wird, in

Folge dessen Kraftabgabe an der Kurbel b in günstigster

Stellung.

Figur 9: Todter Punkt des Kolbens a, an

beiden Cylinderenden Dampfaustritt, in der Mitte Dampfeintritt. Kraftabgabe an

beiden Kurbeln, in günstiger Weise an der Kurbel b.

Figur 10: Todter Punkt des Kolbens b.

Dampfeintritt am linken Cylinderende und in der Mitte, Austritt rechts, in Folge

dessen Kraftabgabe an der Kurbel a in günstigster

Weise.

Figur 11: Zweiter todter Punkt des Kolbens a.

Dampfeintritt an beiden Cylinderenden, Austritt in der Mitte; beide Kolben arbeiten,

davon b unter günstigem Kurbelwinkel.

Figur 12: Zweiter todter Punkt des Kolbens b.

Dampfaustritt links und in der Mitte, Dampfeintritt rechts, Kraftabgabe an der

Kurbel a in günstigster Stellung.

Zu bemerken ist noch, daß sich hier der Gegendruck des frischen oder gebrauchten

Dampfes zwischen den zwei Kolben stets ausgleicht, so daß die Maschine in diesem

Falle genau wie eine gewöhnliche Dampfmaschine mit einem Cylinder in günstiger

Kurbelstellung arbeitet, wie dies aus den Skizzen Fig. 8, 10 und 12 hervorgeht; in den

Todtenpunktlagen des linken Kolbens b findet außerdem

stets eine völlige Entlastung statt, so daß hier gar keine Reibungsverluste

auftreten können, während der zweite Kolben wie bei einer Zweicylindermaschine

functionirt. In Folge dessen entwickelt die Hlubek'sche Maschine einen sehr

gleichförmigen Gang, selbst bei den höchsten Expansionsgraden, erfordert nur ein

mäßiges Schwungrad, kann in manchen Details schwächer gehalten sein und wird darum

bedeutend leichter und somit auch billiger als eine Zweicylindermaschine von

derselben Leistungsfähigkeit. Zudem erfordert die Hlubek'sche Maschine bedeutend

geringern Raum und fast gar kein Fundament, so daß sie der Zweicylindermaschine in

vielen Stücken entschieden überlegen ist. Nachdem auch die einzelnen Theile mit

Leichtigkeit zugänglich sind, günstige Abnützungsverhältnisse existiren und die zwei

bis jetzt ausgeführten Maschinen vortreffliche Resultate ergeben haben, so ist aller

Grund vorhanden, einer weitern Verbreitung dieses neuen Systems entgegenzusehen.

Als Uebelstände gegenüber einer Zweicylindermaschine wäre zunächst die Anwendung

dreier Kreuzköpfe und Kurbelstangen anzuführen, deren Wartung jedenfalls größere

Mühe und Sorgfalt bedingt, wenn auch die Abnützung in Folge der günstigen

Beanspruchung geringer ist; ferner die Anwendung einer dreifach gekröpften Welle,

die hier kaum umgangen werden kann, und endlich die Lagerung dieser Welle in

mindestens drei Lagern, zu denen, falls das Schwungrad nicht fliegend aufgekeilt

werden soll, noch ein viertes, außerhalb der Maschine liegendes hinzukommen muß.

Ebenso interessant und eigenthümlich wie die Maschine selbst ist auch deren

Steuerung, welche in ihrer allgemeinen Disposition aus den Figuren 13 und 14, bei

abgehobenem Dampfcylinder, ersichtlich ist.

Unter den drei Dampfcanälen des Dampfcylinders befindet sich, wie bereits oben

bemerkt, je ein Rundschieber von dem aus Figur 13 ersichtlichen

Querschnitte, welcher durch eine Längswand in zwei Theile getrennt, an den beiden

Enden durch Spannringe und der Länge nach durch eine Spange abgedichtet ist, die

mittels Federn an die Wand des Gehäuses gepreßt wird. In diesen Schiebern befindet

sich einerseits die Dampfeintrittkammer e, den

Rundschieber der ganzen Länge nach durchsetzend, anderseits die Austrittkammer u, an beiden Enden geschlossen, jede Kammer aber unten

und oben mit einem Längsschlitze versehen. Die beiden obern Längsschlitze verbinden

bei der Oscillation des Schiebers abwechselnd die Eintritt- und die

Austrittkammer mit dem Dampfcylinder, der untere Schlitz der Austrittkammer u kommt abwechselnd in und außer Verbindung mit dem

Dampfaustrittcanal, der sich in der Mitte unter den drei Schiebergehäusen hinzieht;

der untere Schlitz der Eintrittkammer e endlich dient nur zur Entlastung,

nachdem der Kesseldampf direct aus dem Schiebergehäuse der Länge nach durch die an

beiden Enden offene Eintrittkammer strömen kann. Die Schiebergehäuse stehen nämlich

an ihrem hintern Ende (Fig. 14) mit einem

seitlichen Canal v in Verbindung, der in zwei Arme

getheilt zu dem oberhalb des Dampfcylinders angebrachten Dampfabsperrschieber

führt.

Es handelt sich jetzt nur mehr um die Darstellung der Mechanismen, welche den drei

Rundschiebern ihre oscillirende Bewegung ertheilen und dieselbe von dem Regulator

abhängig machen. Zu diesem Zwecke wird jeder Schieber von dem flach geschmiedeten

Theile einer Welle durchsetzt, welche aus dem vordern Ende des Schieberkastens durch

eine Stopfbüchse heraustritt und hier an einer nach aufwärts gerichteten Kurbel eine

conische Rolle o (Fig. 13, 14 und 17) trägt. Längs dieser

drei Rollen ist seitlich vom Cylinder eine gemeinsam mit der Kurbelwelle sich

drehende Steuerwelle s gelagert, welche auf beiden

Seiten der conischen Rollen o je zwei Scheiben S, S' trägt, deren innere Oberfläche jedoch nicht

conisch, sondern nach einer wellenförmigen Fläche geformt ist, so daß bei jeder

Umdrehung der Steuerwelle s die Kurbeln auf den

Schieberspindeln und mit ihnen die Schieber einmal nach links geschoben werden und

eine Zeitlang unverändert stehen bleiben (Einströmung), dann wieder in die

Mittellage gelangen (Expansion) und endlich nach rechts geschoben werden

(Ausströmung), worauf ein neues Spiel beginnt.

Demgemäß haben die drei auf der rechten Seite der Rollen befindlichen Scheiben S' eine eigenthümliche Gestalt der Oberfläche, deren

Contur (in aufgewickeltem Zustande in der obern Hälfte der Figur 17 dargestellt) den

Beginn der Einströmung sowie Schluß der Ausströmung bestimmt. Die drei links

befindlichen Scheiben S sind durch die untere Linie der

Figur 17

bezeichnet, welche den Schluß der Einströmung und Beginn der Ausströmung

herbeizuführen hat. Hier ist jedoch nur die der Ausströmung bestimmte Kante fest mit

der Scheibe S und der Steuerwelle s verbunden, die beiden Kanten k und l hingegen sind in runden Schlitzen der Scheibe S frei beweglich und mit einem Zahnrade T verbunden, das neben S auf

der Welle s frei beweglich aufgesetzt ist. In diese

Zahnräder greifen drei gleich große Räder U, die auf

einer entgegengesetzt der Welle s, aber mit gleicher

Tourenzahl rotirenden Welle x aufgekeilt sind, so daß

die Kanten k und l genau so

mit der Scheibe S rotiren, als ob sie aus einem Stücke

mit derselben wären. Um nun die Füllung zu verändern, hat nichts zu geschehen, als

der Welle x ein Vor- oder Nacheilen gegenüber der

Welle s zu geben, wobei die Kanten k und l momentan ihren Ort

gegenüber den andern Kanten der Steuerscheiben verändern, dann aber wieder gemeinschaftlich mit denselben

weiter rotiren. Auf diese Weise werden bei einer Verschiebung der Expansionskanten

von der in Figur

17 vollgezeichneten Stellung k bis zur

punktirt angedeuteten k', wo sie sich direct an die

Austrittkante anlehnt, alle Füllungen von 6 bis zu 93 Proc. erreicht; die Kante l geht hierbei gleichfalls von links nach rechts bis zur

Stellung l', bleibt aber beim Vorwärtsgange ohne jeden

Einfluß auf die Dampfvertheilung.

Soll hingegen die Maschine reversirt werden, so muß nur die Steuerwelle um den Winkel

arc α = w/r (Fig. 17) gedreht werden,

wobei r der Radius der aufgewickelten Fläche und w der halbe Kreisumfang weniger dem doppelten Betrage

v der Voreilung ist. Dies geschieht dadurch, daß die

Welle y (Fig. 14), welche mit der

Kurbelwelle durch die Kegelräder verbunden ist und die beiden Wellen x und s antreibt, aus zwei

Theilen besteht, von denen der eine am Ende eine gerade Keilnuth, der zweite eine

schraubenförmig gewundene Nuth enthält; über diese geht ein Schiebmuff, der mit je

einem Zahn in die beiden Nuthen eingreift, durch einen Hebel verstellbar ist und so

die gewünschte Verdrehung um den Winkel α

hervorbringt. Die Stellung der Kanten k und l in den Scheiben S ist

dabei unverändert geblieben, nachdem sich die Welle x um

denselben Betrag und im entgegengesetzten Sinne wie s

verdreht hat; da aber jetzt die Steuerscheiben in umgekehrter Richtung rotiren, so

bleibt die Kante k ganz außer Function und l bestimmt den Dampfabschluß und wird durch den

Regulator nach rechts oder links verschoben, je nachdem die Füllung zu- oder

abnehmen soll.

Diese Einflußnahme des Regulators geschieht auf folgende Weise. Die Welle y, welche die Steuerwelle s

und die Expansionswelle x antreibt, ist nur mit der

ersteren durch eine feste Stirnradübersetzung z, z'

verbunden, die Welle x hingegen mit ihrem einen Ende

frei in der verlängerten Nabe des Antriebrades z

gelagert und wird nur dadurch mit demselben gekuppelt (Fig. 15 und 16), daß in

zwei am Rade z angegossenen Armen eine Schnecke g gelagert ist, welche in ein Schneckenrad h eingreift, das auf der Welle x befestigt ist. Auf der Welle der Schnecke g

sitzt ein zweites Schneckenrad, welches in eine zweite Schnecke f eingreift, die gleichfalls in einem Arm des Rades z gelagert ist und am Ende ein Stirnrädchen i trägt. Dieses kreist für gewöhnlich frei zwischen

einem außen verzahnten Rade r und einem innen verzahnten

Rade p, die zu einem gemeinsamen Gußkörper verbunden

sind, welcher gleichzeitig als Schutzhülse dienend über die Welle x geschoben ist, jedoch durch eine am Maschinenbette

angeschraubte Führung an der Drehung verhindert ist und nur eine Längsverschiebung

machen kann. Diese erfolgt durch den Einfluß des Regulators mittels der aus Figur 13

ersichtlichen Hebel, und bringt auf diese Weise bei jeder Störung des

Gleichgewichtes entweder das Rad r oder die Verzahnung

p mit dem continuirlich kreisenden Rädchen i in Eingriff. Hierdurch wird mittels der Schneckenräder

die Welle x gegenüber der Antriebswelle y verdreht, und zwar bleibt sie im ersteren Falle hinter

derselben zurück und eilt im andern Falle vor, hiermit in gewünschter Weise die

Füllung verändernd.

Der Regulator besteht aus zwei Kugeln, welche an Winkelhebeln befestigt sind, deren

anderes Ende mittels Zugstangen die Hülse bewegt; zum Einstellen des Regulators auf

verschiedene Geschwindigkeiten ist statt des Porter'schen Hülsengewichtes ein

verstellbares Gewicht q angebracht, das durch

Zahnradübersetzung verdoppelt und, mittels eines verstellbaren Hebels übertragen,

auf die Hülse wirkt. Selbstverständlich wird der Regulator, obwohl er für bestimmte

Geschwindigkeit nur bei einer einzigen Stellung in Gleichgewicht ist, vermöge des

Stellzeuges zu einem asiatisch wirkenden, und nachdem er nur die Zahnräder r und p ein- oder

auszulösen hat, genügen mäßige Dimensionen, um ihm die entsprechende Empfindlichkeit

zu geben.

Auf diese Weise wird die Füllung der Maschine in rationellster Weise von dem

Regulator abhängig gemacht, während alle andern Functionen der Dampfvertheilung

constant bleiben; durch die Form der Knaggen ist es möglich, rasche Oeffnung und

Schließung der Dampfcanäle zu erzielen, der schädliche Raum ist auf ein Minimum von

1 1/2 Proc. herabgedrückt, und endlich ist die Umsteuerung in einfachster Weise

während des Ganges der Maschine vorzunehmen. Die Schieber sind vollkommen entlastet

und können ohne Mühe in diesem Zustande erhalten werden, und es ist wohl anzunehmen,

daß sich die Hlubek'sche Steuerung auch bei längerm Gebrauche bestens bewähren wird,

wenn nur die zahlreichen Zahn- und Schneckenräder, Wellen und Lager

entsprechend gut hergestellt und sorgfältig gewartet werden. Dagegen dürfte eben

eine vorzügliche Herstellung dieses Mechanismus den Preis der Maschine sehr

vertheuern, so daß nach unserer Meinung eine einfachere, wenn auch minder correcte

Steuerung dem Systeme selbst bessere Dienste leisten würde.

Speciell für rasch laufende Reversirmaschinen, für welche sich das Hlubek'sche

Maschinensystem im übrigen so vortrefflich eignet, wäre jedenfalls irgend eine

Doppelschieber-Steuerung mit Coulissenbewegung, oder eine rationelle

Drehschieber-Steuerung zu empfehlen, und wir zweifeln nicht, daß der

geistreiche Erfinder sein System nach dieser Richtung hin nutzbar machen werde.

(Schluß folgt.)

Tafeln