| Titel: | J.Kernaul's Schmierbüchse. |

| Fundstelle: | Band 221, Jahrgang 1876, S. 13 |

| Download: | XML |

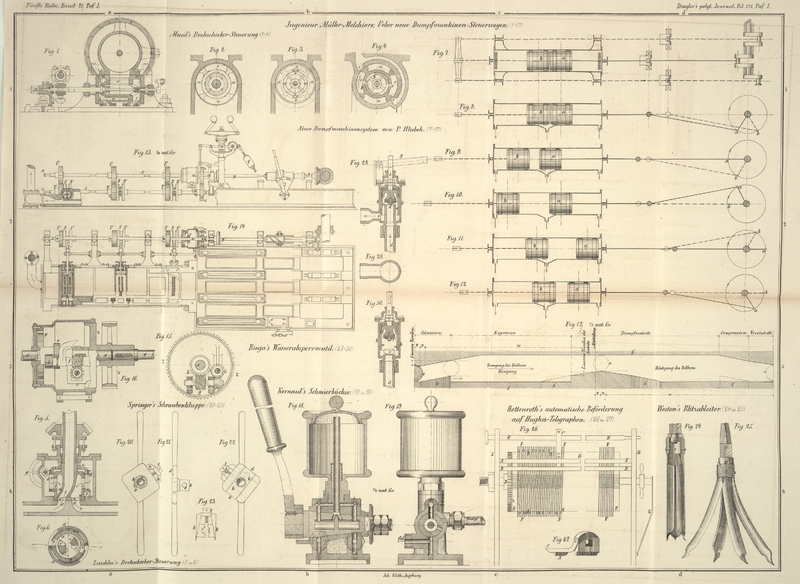

J.Kernaul's Schmierbüchse.

Mit Abbildungen auf Taf.

I [b.c/3].

Kernaul's Schmierbüchse.

Die Figuren 18

und 19

stellen die von J. Kernaul und Comp., Locomotivfabrik in München, patentirte Schmierbüchse dar, welche

speciell für Locomotiven bestimmt, bereits bei verschiedenen Bahnen zur Anwendung

gekommen ist – unter andern bei der österreichischen

Elisabeth-Westbahn – und sich bestens bewährt hat.

Zweck der Construction ist, dem Locomotivführer jederzeit zu ermöglichen, den

Cylinder und Schieber mit einem mäßigen, aber fein vertheilten Zufluß von Oel

möglichst ausgiebig zu schmieren, speciell für den Fall längerer Gefälle, die ohne

Dampf befahren werden, oder vor dem Kaltstellen der Maschine beim Einfahren in das

Heizhaus. Zu diesem Behufe befindet sich das Oelgefäß gewöhnlich auf der Boxdecke

direct beim Führerstand und ist durch ein in der Mitte des Wechsels einmündendes

Rohr (Fig.

19) mit einem Dampfhahn, und durch zwei auf der entgegengesetzten Seite des

Wechselgehäuses angeschraubte Röhrchen, welche sich längs des Kessels hinziehen und

einen Fall erhalten müssen, mit je einem Dampfcylinder oder Schieberkasten

verbunden. Vor der Einmündung ist hier eine Sperrung anzubringen, die am besten aus

einer in die Verbindungsschraube eingesetzten Ventilkugel gebildet wird. Der

Schmierwirbel selbst besteht aus zwei getrennten Kammern, von denen jede drei

Bohrungen besitzt, die eine gegen die Mitte zu angeordnet zur Communication mit dem

Dampfröhrchen, die zweite (seitliche) zur Verbindung der Höhlung des Wirbels mit dem

Oelreservoir und die dritte endlich zur eventuellen Verbindung mit dem betreffenden

Leitungsröhrchen zum Cylinder.

Bei der Stellung der Figur 18 ist der Dampfzutritt abgesperrt, und das Oel rinnt durch die

seitlichen Bohrungen frei in die beiden Kammern des Wirbels, während die Luft durch

die mittlern Bohrungen und das damit jetzt communicirende Luftröhrchen ins Freie

entweicht; um zu schmieren, genügt eine Vierteldrehung des Wirbels, durch welche die

centralen Bohrungen den Dampfzutritt ins Innere des Wirbels gestatten und so das

darin enthaltene Oel, welchem durch die betreffenden Bohrungen nun eine

Communication mit den Leitungsröhrchen zu den Cylindern eröffnet ist, in dieselbe hineingepreßt wird.

Die Wirkungsweise dieses auch für Stabilmaschinen verwendbaren Apparates ist somit

ziemlich einfach und absolut sicher; dennoch erfordert derselbe stets die

Aufmerksamkeit des Maschinenführers, die oft durch wesentlichere Rücksichten in

Anspruch genommen ist; daher glauben wir, daß bei der Anwendung für Locomotiven ein

gut construirter selbstthätiger Schmierapparat jedenfalls vorzuziehen ist.

M.

Tafeln