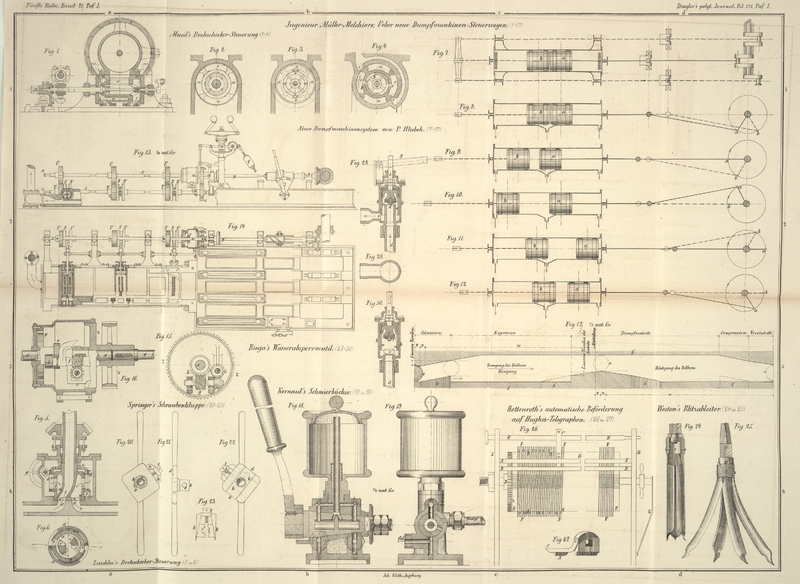

| Titel: | E. Biega's Wasserabsperrventil. |

| Fundstelle: | Band 221, Jahrgang 1876, S. 47 |

| Download: | XML |

E. Biega's Wasserabsperrventil.

Mit Abbildungen auf Taf.

I [b.c/3].

Biega's Wasserabsperrventil.

Die bisher für die Hauswasserleitungen bei den Closetanlagen, sowie auch für die

Druckständer verwendeten Absperrventile leiden bekanntlich an mancherlei

Uebelständen. Die Stöße, welche in den Rohrleitungen beim Schließen dieser Ventile

durch das plötzliche Hemmen des Wasserlaufes verursacht werden, haben nicht selten

ein Platzen oder Undichtwerden der Rohrleitungen oder Löthungen zur Folge und machen

ein öfteres Auswechseln der Gummischeiben nothwendig. Diese Uebelstände werden durch

das von dem Betriebsinspector der Breslauer Wasserwerke Ingenieur E. Biega construirte und patentirte Ventil vollständig beseitigt. Es ist

dasselbe in Breslau in mehr als 400 Exemplaren in dem Zeitraum eines Jahres sowohl

bei Closetanlagen als auch bei Druckständern in Anwendung gebracht worden und hat

sich hier so gut bewährt, daß die Consumenten die geringen Mehrkosten, welche ihnen

das Biega'sche Ventil im Vergleich mit andern derartigen Ventilen verursacht, nicht

scheuen, um etwas Zweckentsprechendes zu haben und die früher sehr häufigen

Reparaturen in den Leitungen los zu werden.

Dieses Ventil besteht nämlich aus einem hohlen cylindrischen Kolben aa (Fig. 28 bis 30), welcher

sich wasserdicht in einem cylindrischen Gehäuse bb

auf und ab bewegen kann, oben geschlossen und mit einem Stift c versehen ist, der durch den Deckel des Gehäuses hindurch gehend mittels

Hebel g und aufgestecktem Gewicht (wie die

Sicherheitsventile bei Dampfkesseln mit Hebelbelastung) stets nach unten gedrückt

wird. Der Apparat wird nun so in die Rohrleitung eingeschaltet, daß das Wasser von

unten bei d in das cylindrische Gehäuse eintreten und

durch eine seitliche Oeffnung e in demselben wieder

austreten kann. Der hohle Kolben aa hat oben im

Innern einen Ansatz mit Lederscheibchen f, welcher die

Mündung der Einströmungsöffnung bei d' bedeckt und,

durch den Gewichtshebel belastet, geschlossen erhält, während die Wandung des

Kolbens aa die Ausströmungsöffnung e verschließt. Wird nun der Hebel g und also auch der Kolben in die Höhe gezogen, so werden beide Oeffnungen

bei d und bei e frei, und

das Wasser tritt zunächst in das Innere des cylindrischen Kolbens aa, in Folge des Druckes an den obern Rand dieses

Kolbens anschlagend. Läßt man das Hebelgewicht wieder fallen, so tritt, einestheils

durch die lebendige Kraft des Wassers, anderntheils durch den Druck auf den Kolben

aa eine so erfolgreiche Reaction gegen das

plötzliche Zuschlagen der Zuflußöffnung d ein, daß

dadurch jeder Rückschlag vermieden wird und nur ein sanftes Schließen des Ventils

stattfindet, während auch die Ausflußöffnung bei e

allmälig wieder geschlossen wird. (Journal für Gasbeleuchtung etc., 1876 S.

228).

Tafeln