| Titel: | Automatische Beförderung auf dem Hughes-Telegraph; von A. Hottenroth, Telegraphen-Secretär in Dresden. |

| Autor: | A. Hottenroth |

| Fundstelle: | Band 221, Jahrgang 1876, S. 55 |

| Download: | XML |

Automatische Beförderung auf dem

Hughes-Telegraph; von A.

Hottenroth, Telegraphen-Secretär in Dresden.

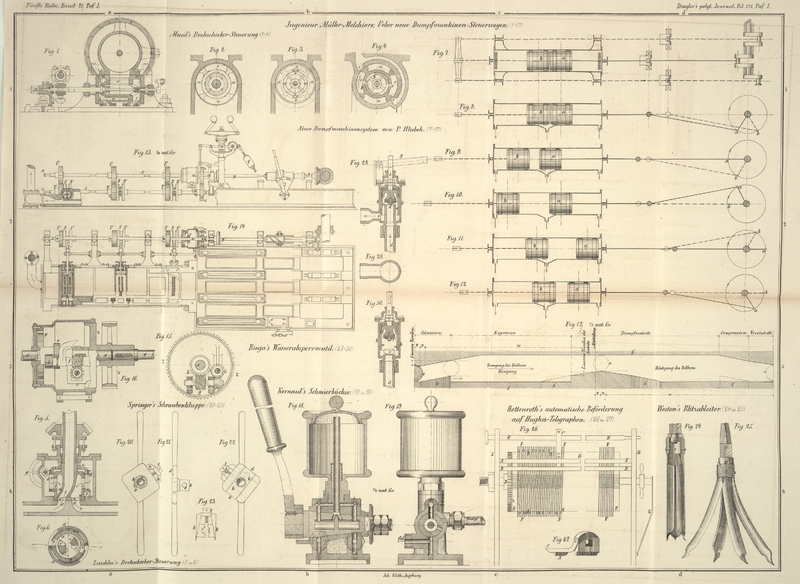

Mit Abbildungen auf Taf.

I [c.d/4].

Hottenroth, über anatomische Beförderung auf dem

Hughes-Telegraph.

Die Vortheile der automatischen Beförderung treten bei dem Hughes um so mehr hervor,

als die ankommenden Zeichen gleich fertig gedruckt sind, also ein Abschreiben der

Zeichen vom Papierstreifen, wie es beim Morse nöthig ist, hier nicht

stattfindet.

Zu einer automatischen Beförderung eignet sich der Hughes-Telegraph in Folge

seiner Einrichtung besonders gut, da ja nicht die Form der Contactstifte, sondern

ihr Hervortreten aus dem Stiftgehäuse, d. i. die Berührung der Stifte mit der Lippe

des Schlittens, die Stromsendung veranlaßt. Daher brauchen die Stifte nicht

unmittelbar vor dem Gebrauche durch die Tasten gehoben zu werden, wie dies bei der

gewöhnlichen Abtelegraphirungsweise stattfindet, sondern sie können, wie bei dem

Morse-Automaten das Morse-Alphabet, durch irgend eine mechanische

Vorrichtung im Voraus bereit gehalten werden. Derartige Vorrichtungen wurden bereits

im J. 1861 von dem französischen Stationsvorsteher Renoir, und von dem französischen Eisenbahntelegraphen-Inspector Joly angegeben. Ersterer wollte das Clavier am Hughes

durch einen gelochten Papierstreifen ersetzen, letzterer 28 Elektromagnete benützen,

welche mit einer Localbatterie verbunden waren und beim Schluß derselben mittels des

Ankerhebels den betreffenden Contactstift aus dem Gehäuse stoßen sollten.Annales Télégraphiques, 1861 S.

375.

Diesen beiden Vorschlägen sind im Laufe der Zeit nur wenige gefolgt, welche zwar

praktisch ausführbar sind, aber wie auch die eben genannten an dem Uebelstande

leiden, daß der Uebergang von der gewöhnlichen Telegraphirweise zu der automatischen

sehr umständlich ist. Zweckmäßiger sind die von Hottenroth 1874 und von Girarbon (*1876 220 411) gemachten Vorschläge.

Hottenroth bewirkt die Stromsendung mittels einer Stiftwalze und einer Schleiffeder. Die aus dünnem Messingblech gefertigte Stiftwalze E (Fig. 26) enthält

schraubenartig von links nach rechts laufende conische Löcher, welche letztere über

ihrer ganzen Mantelfläche in gleichmäßigen Abständen in derselben Reihenfolge mit

den Schriftzeichen versehen sind, wie die Tasten der Claviatur des Hughes. Die Größe

der Stiftwalze richtet sich somit nach der Anzahl der Alphabete, welche auf ihr verzeichnet

werden sollen. Die Achse der Stiftwalze E ruht auf einem

Messinggestell LHM, welches so aufgestellt wird,

daß die Walze unmittelbar vor den Augen des am Apparat sitzenden Beamten liegt. Das

eine Ende der Achse geht durch den Gestellträger L

hindurch in die hohle Achse einer Scheibe D, die mit dem

conischen Rade der Typenradachse mittelbar oder unmittelbar im Eingriff steht und

somit die Stiftwalze in vollständiger Uebereinstimmung mit dem Schlitten erhält. Das

zweite Ende der Achse der Stiftwalze ruht in dem Gestellträger M; auf ihm liegt eine kräftige flache Feder K, welche ein sicheres Anliegen der Achse der Stiftwalze

E an der Scheibe D

vermittelt. Letztere soll die Stiftwalze unter allen Umständen mitnehmen und enthält

dazu in ihrer Seitenfläche zwei Löcher, in welche zwei an der Stiftwalze befindliche

Zapfen z genau hineingreifen.

Die Schleiffeder (oder Contactfeder) C, Figur 27, besteht aus

einem Stahlstück, an dessen unterer Seite ein mit dem einen Ende schlittenartig

abgeschrägtes Metallstück, der eigentliche Schleifer N,

sich befindet. Gleichlaufend mit den Löchern und spiralförmig um die ganze

Mantelfläche der Stiftwalze E sind dünne, hohe

Messingkämme F (Fig. 26) angebracht,

welche die Contactfeder C über die Walze E hin verschieben. Zwischen je zwei dieser Kämme F paßt der Schleifer N mit

seinem abgeschrägten Ende mit einem geringen Spielraum. Die Feder C wird mittels einer Schraube an einem mit einem

viereckigen Loche versehenen Messingständer befestigt, welcher mit diesem Loche auf

einem Messingstab geschoben wird; letzterer reicht über die ganze Stiftwalze E, steckt nur lose in seinem Lager und kann bequem durch

einen Knopf von der linken Seite herausgezogen werden. Der Messingständer geht

ebenfalls abwärts bis nahe an den Umfang der Walze E und

trägt auf seiner untern Seite einen hohlen breiten Kamm, welcher zwischen zwei Kämme

F eingreift und für die sichere Verschiebung des

Schleifers N mitwirkt. In einiger Entfernung von dem den

Messingständer tragenden Stab befinden sich zwei gleichfalls über die ganze

Stiftwalze reichende, sowohl gegen den Apparatkörper, als auch gegen einander

isolirte Messingschienen. Die obere Schiene A steht mit

der Batterie, die untere B mit der einen Klemme eines

Kurbelumschalters oder eines dreitheiligen Schienenumschalters in Verbindung; die

Achse der Kurbel liegt an Erde, während die andere Klemme zum Ruhecontact, also zum

untern Theil des horizontalen Schlittenarmes führt. Der Umschalter hat je nach der

Beförderungsweise bald den Schlitten des Apparates, bald die Stiftwalze an Erde zu

legen, bez. gegen die Erde zu isoliren. Ein kurzer Schluß der Batterie wird somit

vermieden. Die Stiftwalze E ist mittels der Contactfeder C mit dem Apparatkörper und dadurch mit der Leitung

verbunden.

Das Telegramm wird nun zur automatischen Beförderung dadurch vorbereitet, daß Stifte

g in die Löcher der Walze E eingesetzt werden, wobei darauf zu achten ist, daß zur Herbeiführung

einer Uebereinstimmung des Apparates der erste Stift in „Blank“

gesetzt und stets der durch die Construction des Hughes bedingte Zwischenraum

zwischen zwei auf einander folgenden Zeichen gelassen werde. Die Stifte sind zum

Zweck einer bequemen Handhabung an den obern Enden mit kleinen Köpfen versehen.

Um die so vorbereitete Stiftwalze E in das Gestell LHM zu bringen, wird zuerst das eine Ende in den

Träger M gelegt, dann die Feder K zurückgedrückt und gleichzeitig das zweite Ende durch den Träger L hindurch in die Höhlung der Achse der Scheibe D geschoben. Läßt man nun die Feder K los, so wird diese die Stiftwalze E gegen die Scheibe D

drücken. Setzt sich dann letztere in Bewegung, so greifen die beiden seitwärts an

der Walze befindlichen Zapfen z in die entsprechenden

zwei Löcher der Scheibe D ein und lassen dadurch, wie

bereits erwähnt, die Stiftwalze an der Umdrehung theilnehmen. Ist die Stiftwalze

richtig eingesetzt, so wird die Contactfeder aufgesteckt. Zu diesem Ende zieht man

den Messingstab ab, schiebt die Contactfeder darauf, legt das eine Ende derselben

zwischen die Contactschienen und drückt sie mit der Hand nach rechts. Sie greift

alsdann in den ersten Kamm ein, welcher als Eingangskamm etwas umgebogen ist.

Zur automatischen Versendung einer Depesche wird die Schiene B durch die Kurbel mit der Erde verbunden und dann der Apparat und mit ihm

die Stiftwalze E in Bewegung gesetzt. Die sich drehende

Stiftwalze tritt nun mit dem ersten Stift g (dem

Blankstift) unter den Schleifer N. Dadurch wird die

Feder C zuerst von der Erdschiene B getrennt, dann an die obere Schiene A

gedrückt. Es ist nun die Leitung mit der Batterie verbunden, und ein Strom gelangt

über die Contactfeder C, die Stiftwalze E, den Apparatkörper und den Elektromagnet in die

Leitung zur andern Station; derselbe löst auf beiden Stationen das Typenrad aus und

bringt dadurch beide Apparate in Uebereinstimmung, vorausgesetzt, daß der

Synchronismus vorher hergestellt sei. Nach dem Aufhören des Stromes, also nachdem

der Stift den Schleifer verlassen hat, fällt die Feder auf die mit der Erde in

Verbindung stehende Schiene B zurück und bringt dadurch

die Stiftwalze und Leitung mit der Erde in Berührung, so daß eine Entladung der

Leitung in derselben Weise erfolgen kann wie beim gewöhnlichen Arbeiten, desgleichen auch ein

Unterbrechen – ein Vortheil, welchen unter den Morse-Automaten bis

jetzt nur der Dorsenschnellschriftgeber von v. Hefner-Alteneck besitzt.

Bemerkt sei noch, daß der Stromlauf nur insofern eine Abänderung erleidet, als der

von dem untern Theil des horizontalen Schlittenarmes abgehende Draht nicht direct,

sondern mittels der Kurbel zur Erde geführt wird. Am Apparate selbst wird durch die

Anbringung der Walze E etc. nichts geändert. Auch geht

durch das Uebergehen von der einen Beförderungsart zu der andern keine Zeit

verloren, weil nach Abspielung der Telegramme auf der Stiftwalze E man dieselbe mit einem Griff während der Bewegung aus

dem Gestell nehmen kann.

An die Beschreibung des vorstehenden Automaten in der Deutschen Allgemeinen

Polytechnischen Zeitung, 1876 S. 94 ff. knüpft Telegraphensecretär J. Sack in Berlin folgende Bemerkungen: Bezüglich einer

Vergrößerung der Umlaufsgeschwindigkeit des Hughes sind die schon bei der

gewöhnlichen Geschwindigkeit großen Kosten für Reparatur und Unterhaltung mit

maßgebend. Bei 160 Umläufen in der Minute arbeitete der Hughes gut an einer längern

oberirdischen Leitung; doch versagte dabei die Batterie von 120

Zink-Kupfer-Elementen öfter, anscheinend weil, da die Stromdauer 3/4

Umlauf der Druckachse währte, der Rückstrom nicht vollständig zur Erde abfloß.

Die Maximalleistung des Hughes bei 120 Umdrehungen in der Minute und 1,75 Zeichen bei

jedem Umlaufe beträgt 2100 Wörter in der Stunde. Rechnet man 600 Wörter Verlust für

Quittung und Erledigung von Anfragen etc., so bleiben 1500 Wörter als

Durchschnittsleistung. Bei automatischer Beförderung mit 160 Umläufen steigert sich

dieselbe auf 2000 Wörter. Bei der automatischen Beförderung werden zugleich die

Umläufe alle vollständig ausgenützt. Für gewöhnliche Telegraphirzwecke scheint die

Verwendung eines Hughes-Automaten ebensowenig räthlich wie die eines

Morse-Automaten; sie empfiehlt sich vielmehr nur zur Bewältigung von

Anhäufungen von Telegrammen.

E–e.

Tafeln