| Titel: | Mutterndrehbank der Deutschen Werkzeugmaschinenfabrik vormals Sondermann und Stier in Chemnitz; von Prof. H. Falcke. |

| Fundstelle: | Band 221, Jahrgang 1876, S. 108 |

| Download: | XML |

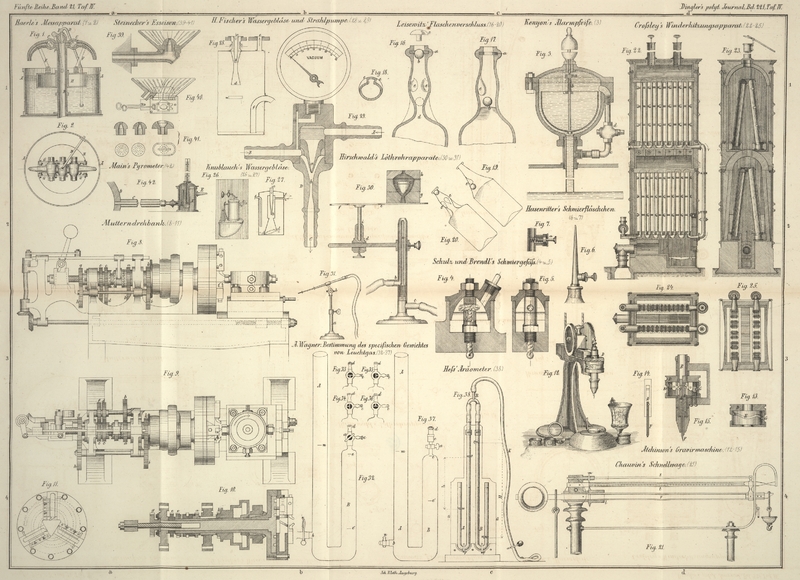

Mutterndrehbank der Deutschen

Werkzeugmaschinenfabrik vormals Sondermann und Stier in Chemnitz; von Prof. H. Falcke.

Mit Abbildungen auf Taf.

IV [a.b/2].

Falcke, über eine neue Mutterndrehbank.

Die in den Figuren

8 bis 11 im Aufriß, Grundriß und Details dargestellte Maschine, welche in der

Werkstatt der Deutschen Werkzeugmaschinenfabrik vormals Sondermann und Stier in Chemnitz erbaut und der

genannten Fabrik in den größern Staaten Deutschlands patentirt ist, ist dazu

bestimmt, Schraubenmuttern auf ihren Grundflächen gerade abzudrehen und die übliche

Facette daran anzuschneiden. Diese Bearbeitung der schon vorher mit ihrem Gewinde

versehenen Schraubenmuttern erfolgt so, daß jede einzelne Mutter auf einem

horizontalen, an einem Spannkopf befindlichen Schraubenbolzen aufgeschraubt wird,

und dann drei Schneidstähle, welche an einer der Mutter conachsial gegenüber

gestellten rotirenden Scheibe radial ein- und auswärts beweglich sind, das

Abdrehen der geraden Stirnfläche und das Anschneiden der schrägen Facette besorgen.

Es steht bei dieser Drehbank also das Arbeitsstück fest, dagegen bewegen sich die

Drehstähle, und zwar führen die letztern sowohl die eigentliche Schneidbewegung als

auch die Schalt- oder Fortrückbewegung aus, die bei jeder Werkzeugmaschine

vorkommen. Es schieben sich nämlich während des Schneidens (bei fortwährender

Drehung der Schneidscheibe in gleicher Richtung) alle drei Drehstähle langsam radial

einwärts, ein Stahl schneidet vor, der andere nach, der dritte schneidet die Facette

an; nach Vollendung dieser Arbeit aber gehen alle drei Stähle wieder schneller

radial auswärts, und ist dabei Vorkehrung getroffen, daß während der letztern

Bewegung die Mutter sich etwas von den Schneidstählen zurückgezogen hat.

Der Spannkopf zum Festhalten ist ähnlich eingerichtet, wie dies z.B. bei andern

Werkzeugmaschinen mit der sogen. Revolvervorrichtung der Fall ist, d.h. er ist eine

um eine verticale Achse drehbare Scheibe, welche sich durch eine

Arretirungsvorrichtung in verschiedenen Stellungen festhalten läßt, so daß, wenn an

einem Punkt seines Umfanges eine Mutter aufgespannt ist, welche den Schneidstählen

gerade gegenübersteht und bearbeitet wird, die an einem andern Punkt befestigte und

soeben vollendete vom Arbeiter weggenommen und durch eine neue, noch rohe Mutter

ersetzt werden kann.

Die Scheibe mit den Schneidstählen erhält durch einen Riemen, welcher auf die an

ihrer Welle befindliche Stufenriemenscheibe wirkt, fortwährend Umdrehung nach einer

Richtung; die radiale Ein- und Auswärtsbewegung der kleinen Supports mit den

Schneidstahlhaltern ist aus dieser Drehbewegung abgeleitet und vollzieht sich

gänzlich selbstthätig. Es ist nämlich die Welle der Riemenscheibe (Fig. 10) und

Schneidstahlscheibe hohl und befindet sich darin eine zweite Welle; diese trägt eine

innerhalb der Schneidstahlscheibe angebrachte und für sich mit dieser Welle drehbare

Schmiedeisenscheibe mit einem Spiralschlitz. An den Schneidstahlhaltern (welche sich

in den sonst üblichen Prismenschliffen der Scheibe führen) sind vorstehende Bolzen oder Rollen

vorhanden, welche in diesen Spiralschlitz hineinragen, und, je nachdem sich die

Spiralscheibe schneller oder langsamer dreht als die Schneidscheibe, müssen sich die

Schneidstähle des Spiralschlitzes radial einwärts oder auswärts bewegen.

Der schnellere oder langsamere Gang der Spiralscheibe wird in folgender Weise

hervorgebracht. Die Welle dieser Scheibe wird zunächst durch ein Räderpaar e, f von einer parallel gelagerten Welle aus betrieben;

diese letztere Welle aber wird von der hohlen Riemenscheibenwelle aus entweder durch

das Räderpaar a, b oder durch e,

d in Bewegung gesetzt. Die Antriebräder a und

c sind lose auf ihrer Welle, und es kann eines oder

das andere undrehbar damit verbunden werden, je nachdem ein zwischen beiden

befindlicher, auf der Riemenscheibenwelle undrehbarer doppelter Kronenmuff in eines

der Räder einfaßt. Die Umsetzungsverhältnisse dieser Räderpaare, welche eine gewisse

Differenz zwischen der Geschwindigkeit der Schneidscheibe und der Spiralscheibe

hervorbringen, sind so gewählt, daß diese Differenz beim Radialauswärtsbewegen oder

Rückgang der Schneiden beträchtlich größer wird als beim Radialeinwärtsschieben, wo

die Schneiden angreifen und über die Mutterfläche hinweggehen. Haben die Räder z.B.

die Verhältnisse e : f wie 35 : 42, aber a : b wie 40 : 33 und c : d wie 38 : 33, so dreht

sich die Spiralscheide bei einem Umgange der Schneidscheibe a/b × e/f = 40/33 × 35/42 = 100/99 Mal, also etwa 1 Proc.

schneller, und es rücken die Schneiden um 1/99 der Steigung der Spirale vor,

während, wenn das Rad c zum Antrieb benützt wird, die

Spiralscheibe sich blos c/d

× e/f = 38/33

× 35/42 = 95/99 dreht, also die Differenz etwa 4 Proc. beträgt, oder der

Rückgang der Schneiden mit vier Mal größerer Geschwindigkeit erfolgt als der

Vorwärtsgang.

Der vorhin erwähnte Klauenmuff muß natürlich für jede zu bearbeitende

Mutterstirnfläche sich einmal nach dem einen und einmal nach dem andern Antriebrad

hin bewegen, und der Zeitraum, nach welchem dieser Wechsel zu erfolgen hat, richtet

sich nach der Größe der Mutter. Es ist deshalb noch ein Zählzeug angebracht,

bestehend aus einer steilen Schraube, welche im äußersten (linken) Ende der

ebenfalls ausgehöhlten Spiralscheibenwelle undrehbar, aber der Länge nach

verschiebbar eingesteckt ist und mit dieser Welle gleichzeitig rotirt. Die Mutter

für diese Schraube ist

ein Rad g, dem von der Riemenscheibenwelle aus durch

andere Räder k, i, h eine gleichbleibende

Drehungsbewegung ertheilt wird, und welches derart in das Gestell der Maschine

eingelagert ist, daß es sich wohl drehen, aber nicht in seiner Achsenrichtung

verschieben kann. Demnach muß die Schraube, da sie andere Geschwindigkeit hat als

die Mutter, und zwar ebenso wie die Spiralscheibe im Vergleich zur Schneidscheibe

einmal langsamer, einmal schneller sich bewegt, sich entweder aus der

Spiralscheibenwelle herausschieben (beim Schneiden) oder hineinschieben (beim

Rückgang der Schneidstähle); hierbei nimmt sie aber einen Schieber mit, welcher zwei

der Muttergröße entsprechend verstellbare Vorsprünge hat, von denen jedes Mal einer

auf den kurzen Arm eines Umschlaghebels wirkt und diesen nach rechts oder links

umdreht. Aus der Zeichnung ist ersichtlich, daß dieser Umschlaghebel auf eine Stange

wirken kann, welche die Ausrückgabel des Klauenmuffes trägt, und diesen also bei

jedesmaligem Umschlagen nach rechts oder links auch nach einer dieser Richtungen

verschiebt. In der Wirklichkeit wird dieser Mechanismus noch etwas anders

ausgeführt, indem ganz wie bei einer ebenfalls der Deutschen Werkzeugmaschinenfabrik

patentirten Langlochbohrmaschine der genannte Umschlaghebel nicht direct auf die

Ausrückstange, sondern erst auf einen zweiten, ebenfalls durch Gewicht beschwerten

Umschlaghebel wirkt, und das Umlegen des letztern dann erst das Fortschieben der den

Klauenmuff fortrückenden Stange bewerkstelligt, wodurch das Umschalten noch genauer

vor sich geht.

Das wechselweise Verrücken der Klauenmuffausrückstange bewirkt nun noch durch eine

kleine Zugstange und Hebel die Rück- und Vorwärtsdrehung einer stehenden

Welle, und diese überträgt sich durch conische Räder auf eine im Maschinengestell

liegende Schraube, deren Mutter unter dem Schlitten befindlich ist, welcher den

Spannkopf trägt. Das Resultat dieser Einrichtung ist, daß bei jeder Verrückung des

Klauenmuffes, also bei jedesmaligem Wechseln der Geschwindigkeit der Spiralscheibe,

der Spannkopf sich der Schneidstahlscheibe etwas nähert, wenn das Abdrehen vor sich

geht, und dann wieder davon entfernt, wenn nach vollendetem Abdrehen der Mutter die

Schneidstähle sich wieder nach auswärts bewegen.

Aus der Zeichnung ist noch ersichtlich, daß der Schlitten, welcher den Spannkopf auf

dem Grundbett hin- und herschiebt, überdies oben noch eine zweite

Schlittenführung besitzt, um den Spannkopf unabhängig nach Bedarf gegen die

Schneidstähle zu verstellen, aber so, daß die Schneidstahlhalter sich durch eine

Stellschraube gegen den im Spiralschlitz sich führenden Bolzen verschieben lassen,

damit eine genaue Einstellung der Schneidstähle ermöglicht wird. Die ganze Maschine, deren

durchdachte und gut durchgeführte Construction ein beredtes Zeugniß davon gibt, daß

die Deutsche Werkzeugmaschinenfabrik sich bemüht, im Fache der

Specialwerkzeugmaschinen fortwährend etwas Neues zu bieten, ist übrigens

außerordentlich leicht zu bedienen, da der Arbeiter weiter nichts nöthig hat, als

fortwährend neue Muttern aufzuspannen und die fertigen zu entfernen, wobei er

lediglich regelmäßig den Spannkopf etwas weiter zu drehen hat. (Deutsche Industriezeitung, 1876 S. 133.)

Tafeln