| Titel: | Gasapparat für quantitative Löthrohrproben; von Professor J. Hirschwald in Berlin. |

| Fundstelle: | Band 221, Jahrgang 1876, S. 136 |

| Download: | XML |

Gasapparat für quantitative Löthrohrproben; von

Professor J. Hirschwald in

Berlin.

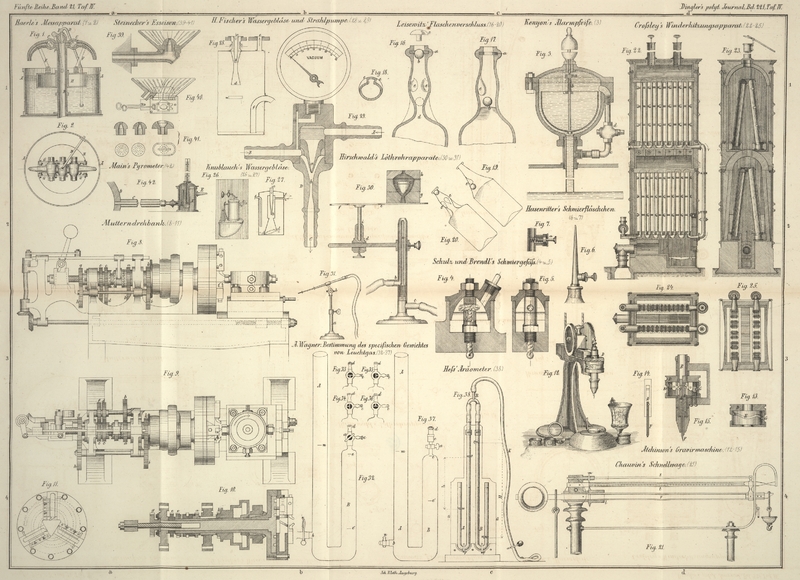

Mit Abbildungen auf Taf.

IV [b.c/2].

Hirschwald's Gasapparat für quantitative

Löthrohrproben.

Der von Plattner so sinnreich ausgestattete

Löthrohrapparat entspricht in einer Weise allen Anforderungen, daß seither kaum eine

nennenswerthe Aenderung desselben vorgeschlagen worden ist. Bedient man sich jedoch

zur Ausführung quantitativer Proben des Leuchtgases, so läßt sich für diesen Fall

die Vorrichtung wesentlich zweckentsprechender gestalten Seit mehreren Jahren

benütze ich für den Unterricht in der Probirkunde an der kgl.

Gewerbe-Akademie den nachstehend beschriebenen einfachen Apparat, der sich in

jeder Hinsicht vorzüglich bewährt.

Ein gewöhnlicher Bunsen-Brenner ist mit folgender Ausrüstung versehen: An

Stelle der Brennerröhre wird ein dünnes Rohr a (Fig. 30) mit

feiner Spitze aufgeschraubt, welches zur Einführung atmosphärischer Luft mittels

eines Kautschukgebläses dient. Hierüber schiebt sich ein weiteres Rohr b mit seitlichem Einlaß zur Einführung des Leuchtgases.

Auf diese Weise ist der Bunsen-Brenner bequem in ein verticales

Löthrohrgebläse zu verwandeln und läßt sich schnell wieder für seinen ursprünglichen

Zweck abrüsten. Der

Brenner trägt zugleich ein kleines Stativ, dessen Einrichtung aus der Zeichnung

ersichtlich ist.

In den Schieber d ist der Träger i lose hineingesteckt, so daß durch eine leichte Drehung die Probe schnell

vom Feuer entfernt werden kann. Von den beiden Ringen e

und f dient der größere e

zum Aufstellen des Oefchens, der kleinere f zum Absetzen

der heißen Tiegel und Röstschälchen.

Der kleine Ofen g, h, der keines besondern Halters

bedarf, besteht aus Graphit (oder aus Gaskoke), wie solcher zu galvanischen

Elementen benützt wird. Die Form ist dieselbe, wie sie Plattner aus Holzkohle herstellt, nur daß der Feuercanal senkrecht unter

den Tiegel einmündet. Letzterer hängt in einem Platinring, dessen Drahtende zur

Befestigung seitlich um den Ofen herumgebogen wird. Dergleichen Oefchen sind immer

aufs Neue wieder zu benützen und gestatten einen mehrjährigen Gebrauch. Es erfordern

daher die Proben keinerlei besondere Vorbereitung, und es lassen sich bei Anwendung

eines etwas größeren Gebläses mehrere solcher Apparate zugleich in Thätigkeit setzen

und somit eine Anzahl von Proben auf einmal ausführen.

Die Vortheile dieser Methode bestehen überdies in einem schnellern und gleichmäßigem

Zusammenschmelzen der Beschickung, so daß Blei-Niederschlagsproben in 2 bis 3

Minuten ausführbar sind und weit seltener fehlschlagen, als dies bei seitlicher

Feuerung der Fall ist. Auch hier muß man jedoch vorzugsweise darauf Acht geben, daß

die Spitze der innern Flamme außerhalb des Heizcanals bleibt, um eine zu starke

Erhitzung und dem zu Folge ein Durchbrennen des Tiegels zu vermeiden. Besonders

hervorzuheben ist das fast ausnahmslose und leichte Gelingen der Reductionsproben in

solchen mit Kohle ausgefütterten Tiegeln, bei denen bekanntlich im Plattner'schen

Kohlenhalter nur schwierig die erforderliche Temperatur zu erzielen ist.Da wo es an Leuchtgas fehlt, kann man sich mit Vortheil eines Gemenges von

Benzindampf mit atmosphärischer Luft bedienen. Füllt man eine große

Woulf'sche Flasche mit Schlackenwolle, tränkt letztere mit Benzin und läßt

mittels eines Kautschukgebläses atmosphärische Luft durch die Flasche

strömen, so gibt dieselbe bei ihrem Austritt durch eine feine Spitze eine

sehr brauchbare Löthrohrflamme.

Was die Proben betrifft, welche, wie Silber- und Kupferproben, in der freien

Löthrohrflamme behandelt werden, so pflegt man der Bequemlichkeit halber, sich statt

des Handlöthrohres vielfach des sogen. Rohrbeck'schen Gebläses zu bedienen. Dasselbe

ist jedoch in Folge des zu wenig stabilen Kugelscharniers höchst zweckwidrig, und

ich benütze daher statt dessen mit Vortheil den einfachen Apparat, welchen Fig. 31

veranschaulicht.

Das Stativ a wird je nach der Höhe des Brenners

eingestellt und das

Löthrohr durch die Klemmschraube b in der gewünschten

Neigung fixirt. Alle während der Operation erforderlichen Bewegungen werden durch

Drehung des ganzen Stativs leicht ausgeführt. Auf diese Weise gewährt der Apparat,

bei hinlänglicher Stabilität, eine ausreichende Veränderlichkeit der Größe und

Richtung der Spitzflamme, ohne daß wie bei der Rohrbeck'schen Vorrichtung jeder

Tritt auf das Kautschukgebläse eine Ablenkung der Flamme bewirkt. (Berg- und

hüttenmännische Zeitung, 1876 S. 145.)

Tafeln