| Titel: | Apparat zur Bestimmung des specifischen Gewichtes des Leuchtgases; von Prof. A. Wagner. |

| Fundstelle: | Band 221, Jahrgang 1876, S. 139 |

| Download: | XML |

Apparat zur Bestimmung des specifischen Gewichtes

des Leuchtgases; von Prof. A.

Wagner.

Mit Abbildungen auf Taf.

IV [b.c/3].

Wagner's Apparat zur Bestimmung des spec. Gewichtes des

Leuchtgases.

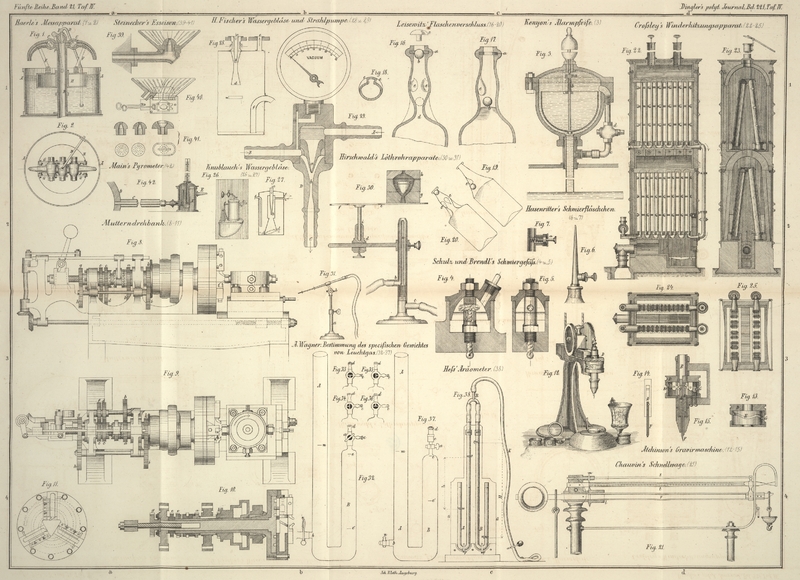

Der Apparat zur Bestimmung des specifischen Gewichtes von Leuchtgas besteht, wie aus

Figur 32

ersichtlich, aus einer U-förmig gebogenen

Glasröhre von etwa 25mm Durchmesser, deren

längerer Schenkel A 1m und deren kürzerer B 0m,5 Höhe besitzt. An die Röhre A ist ein kleiner Rohransatz b angeblasen, worüber ein Stückchen Kautschukschlauch, der durch den

Quetschhahn n geschlossen werden kann, gezogen ist. Die

Röhre B ist am obern Ende zu einer etwa 7mm weiten Röhre ausgezogen, worauf ein

Messinghahnaufsatz a luftdicht aufgekittet ist, auf

welchem die mit einer feinen Ausströmungsöffnung versehene Röhre d aufgeschraubt wird. Die U-förmige Glasröhre ist an einem soliden Gestell oder an einem

aufhängbaren Brete befestigt.

Für den Gebrauch bringt man zunächst den Hahn a in die

Stellung Figur

33, aus welcher sowie aus Fig. 34 bis 36 die Bohrung

des Hahnes ersichtlich ist. In die Röhre A gießt man von

oben durch eine Trichterröhre destillirtes Wasser ein, so daß die Luft in B durch c entweicht und das

Wasser im Schenkel B bis zum Hahnaufsatz und im Schenkel

A zur gleichen Höhe m

gelangt. Die Ansatzröhre c verbindet man mit einem

Gashahn oder Gasbehälter mittels eines Kautschukschlauches, durch welchen man zuvor

etwas Gas ausströmen ließ. Nun öffnet man, während der Hahn in der Stellung Figur 33

steht, den Quetschhahn n bei b, so daß das Wasser aus beiden Schenkeln ausläuft, jedoch der gebogene

Theil unterhalb b mit Wasser gefüllt bleibt, wodurch das

nun in B befindliche Leuchtgas gegen A abgesperrt ist. Das durch den Kautschukschlauch bei

b ausgeflossene Wasser muß ohne Verlust in einem

Becherglas aufgefangen werden. Nachdem auf angegebene Weise der Schenkel B mit dem zu untersuchenden Leuchtgas gefüllt ist,

bringt man den Hahn in die Stellung Figur 36, wodurch der

Austritt des Gases abgesperrt wird. Das bei b

ausgeflossene Wasserquantum wird nun bei A oben

eingegossen. Da das in B befindliche Gas nicht austreten

kann, so füllt sich hierdurch der Schenkel A fast bis

oben mit Wasser an; im Schenkel B dagegen steht das

Wasserniveau unterhalb der angebrachten Marke e'. Nun

bringt man den Hahn in die Stellung Figur 34, so daß das Gas

nur durch die feine Oeffnung in der Platinplatte bei d

entweichen kann. In Folge dieser Ausströmung des Gases sinkt das Wasserniveau in A und steigt in B. Sobald

das Wasser an die Marke

e' gelangt, wird die Zeit an einer Secundenuhr

notirt und gleichfalls, sobald das Wasser die Marke e

passirt.

Nachdem das Leuchtgas aus B völlig entwichen und

hierdurch das Wasser in A bis m und in B bis zum Hahn wieder gelangt ist,

bringt man den Hahn in die Stellung Figur 33, nachdem man

zuvor den Kautschukschlauch von c entfernt hat. Oeffnet

man nun den Quetschhahn n, so läuft das Wasser bis b aus, und der Schenkel B

hat sich nun gefüllt mit atmosphärischer Luft. Nach Schließen des Hahnes durch die

Stellung Figur

36 gießt man das ausgeflossene Wasser in A

ein, bringt dann den Hahn in die Stellung Figur 34, so daß nun die

Luft durch die feine Oeffnung entweicht, und beobachtet, die Zeit, in welcher das

Wasser im Schenkel B von der untern Marke e' bis zur obern e

gelangt.

Selbstverständlich muß sowohl bei der Bestimmung mit Leuchtgas, als auch bei der mit

atmosphärischer Luft gleiches Wasserquantum angewendet werden.

War z.B. die Ausströmungszeit bei Füllung mit atmosphärischer Luft, bis das Wasser im

Schenkel B von e' bis e stieg, 276 Secunden, und bei Füllung mit Leuchtgas 201

Secunden, so berechnet sich das specifische Gewicht dieses Leuchtgases: s = (201)² : (276)² = 0,5303.Der beschriebene Apparat ist, wie unsere Quelle (Bayerisches

Industrie- und Gewerbeblatt, 1876 S. 134) näher ausgeführt, auch für

andere Gase anwendbar; bei solchen, deren Absorptionsfähigkeit durch Wasser

eine beträchtliche ist, muß Quecksilber zur Füllung des Apparates (Fig.

37, mit Glashähnen a und n) genommen werden.

Tafeln