| Titel: | Ueber hydrostatische Aräometer; von Ph. Hess. |

| Fundstelle: | Band 221, Jahrgang 1876, S. 140 |

| Download: | XML |

Ueber hydrostatische Aräometer; von Ph. Hess.

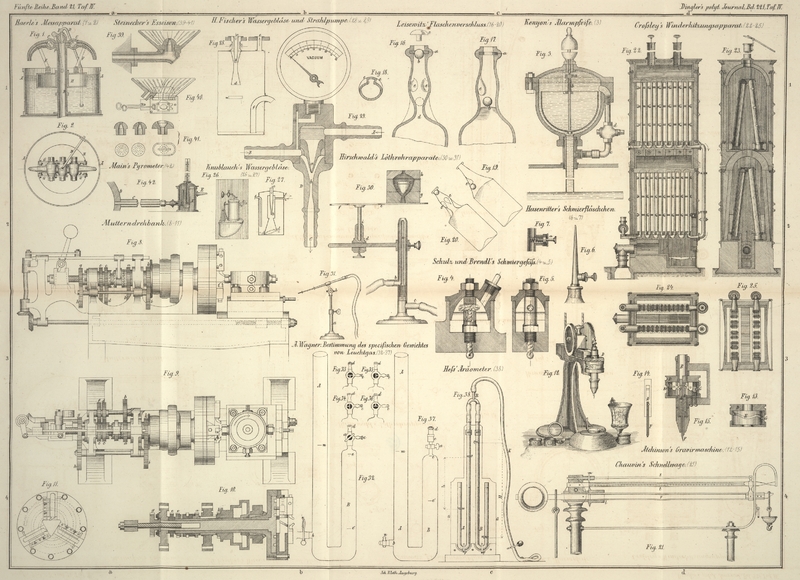

Mit einer Abbildung auf Taf. IV [c/3].

Heß' Aräometer.

Die Methode, durch Vergleichung der Druckhöhen zweier verschiedener Flüssigkeiten,

welche gleichen Gasdrücken das Gleichgewicht halten, das Verhältniß ihrer

specifischen Gewichte zu ermitteln, ist durchaus nicht neueren Ursprunges, vielmehr,

wie es scheint, schon von Muschenbroeck zur Anwendung

gebracht worden, und hat seither zur Construction einer ganzen Reihe von Apparaten

geführt, welche fast durchaus darauf hinauslaufen, zwei Steigröhren, deren jede in

ein Gefäß mit einer der zu vergleichenden Flüssigkeiten taucht, an ihrem obern Ende

mit einem Vacuum zu verbinden. Der Luftdruck hebt sodann die beiden Flüssigkeiten

bis zu gewissen Höhen in den Steigröhren, welche Höhen man mit einander zu

vergleichen hat, um das Verhältniß der specifischen Gewichte der beiden

Flüssigkeiten zu ermitteln. Bei den hydrostatischen Aräometern von Muschenbroeck, Scannegatty, Lichtenberg, Mester, Alexander, Mohr, Bertin

und Schiff wird aber der störende Einfluß der

Capillaritätserscheinungen theils ganz vernachlässigt, theils nicht genügend in

Rechnung gezogen, so daß auch bei dem vollkommensten der genannten Apparate, jenem

von Bertin, eine Genauigkeit der Resultate nur bis zur

zweiten Decimalstelle zu erreichen ist, und dies nur dann, wenn man dem Apparate so

große Dimensionen gibt, daß die Vortheile dieser Dichtenbestimmung (Anwendung

minimaler Flüssigkeitsmengen) nahezu illusorisch werden.

Verfasser hat (nach den Mittheilungen aus dem Laboratorium des technischen und

administrativen Militär-Comité, 1876 S. 38) versucht, für die Fälle,

wo man nur geringe Flüssigkeitsmengen zur Verfügung hat, die hydrostatische

Dichtenbestimmungsmethode mit möglichst compendiösen Apparaten zur Anwendung zu

bringen, und gefunden, daß man mit einem rationell construirten hydrostatischen

Aräometer Dichtenbestimmungen ausführen kann, welche fast ausnahmslos auf drei

Decimalstellen mit den Bestimmungen durch eine hydrostatische Wage übereinstimmen,

und wobei die Abweichung im Maximum eine Einheit in der dritten Decimalstelle

ausmacht. Bei dem nach seiner Angabe durch Heinrich Kapeller in Wien ausgeführten Apparate (Fig. 38) ist durch die

heberbarometerartige Gestalt der Steigröhren die Capillardepression vollständig

aufgehoben.

Die beiden U-förmig gebogenen, beiderseits

offenen, mit ihren langen und kurzen Schenkeln parallel zu einander gestellten, und

in diesen Parallelstücken durchaus gleich weiten Glasröhren sind durch Federklemmen

f, f und Halsbänder m, m

mit Schraubenbolzen an dem Messinggestelle GG

derart befestigt, daß sie zur Reinigung leicht abgenommen und ebenso leicht in ihre

parallele, zur Basisfläche des Gestelles senkrechte Position wieder eingebracht

werden können. Jedes der Rohre besitzt, und zwar an jedem Schenkel, eine genau

gearbeitete Millimetertheilung mit gemeinsamen Nullpunkten für jedes der

Schenkelpaare. Die obern Enden der Steigrohre sind mittels Kautschukschläuchen mit

einem Gabelrohre R und durch dieses mit einem

Kautschukrohre K gemeinsam verbunden, an welches ein

Quetschhahn anzulegen ist. Die innere Rohrweite beträgt etwa 4mm, die Länge der Steigröhren etwa 280mm.

Um mit dem Apparate eine Dichtenbestimmung auszuführen, werden die gut gereinigten

Glasröhren, nachdem der Quetschhahn geöffnet wurde, durch die kürzern Schenkel mit

den zu vergleichenden Flüssigkeiten beiläufig bis zu den Nullpunkten gefüllt, an dem

Ende des Schlauches K gesaugt, bis die eine der

Flüssigkeiten dem Schlußpunkte der Theilung ihrer Steigröhre nahe steht, und der

Quetschhahn geschlossen. Man liest nun an den vier Rohrschenkeln die den

Meniscusscheiteln entsprechenden Scalentheile ab, und erhält so vier Zahlen u, o und u₁, o₁, Zur Restriction der Beobachtungsfehler

wiederholt man diese Beobachtung unter jedesmaliger Abänderung der

Flüssigkeitsstände in den Röhren wenigstens viermal. Man findet hierauf: ∑u + ∑o = h, ∑u₁ + ∑o₁ = H und h/H das Verhältniß der specifischen Gewichte der beiden Flüssigkeiten bei

der während des Versuches zu beobachtenden Temperatur.

Tafeln