| Titel: | Jean Joseph EtienneLenoir's Copirtelegraph; von Telegraphenlinieninspector E. Blavier. |

| Fundstelle: | Band 221, Jahrgang 1876, S. 228 |

| Download: | XML |

Jean Joseph EtienneLenoir's Copirtelegraph; von Telegraphenlinieninspector E. Blavier.

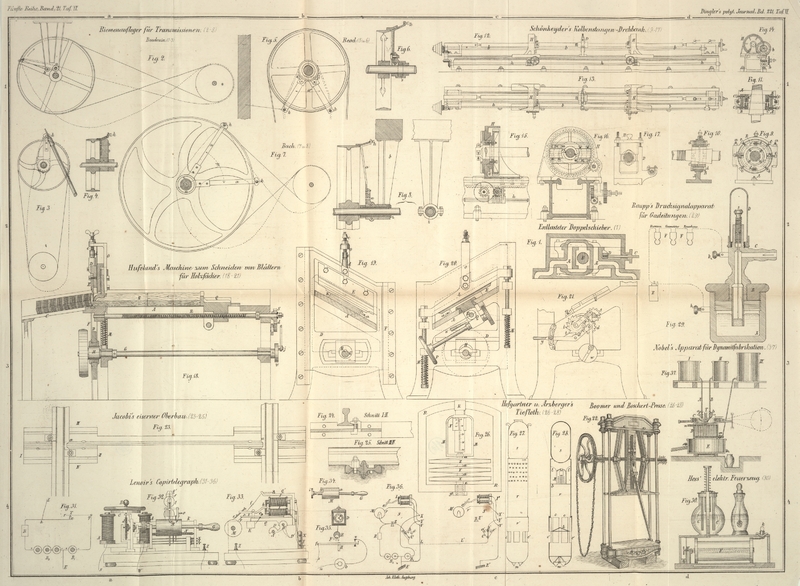

Mit Abbildungen auf Taf.

VI [a.c/4].

Blavier, über Lenoir's Copirtelegraph.

Jean Joseph Etienne Lenoir, geb. 1822 zu

Mury-la-Ville an der französisch-belgischen Grenze, kam als

Colporteur, unzufrieden mit seinem Herumirren, nach Paris und trat daselbst bei

einem Emailleur in die Lehre; den Mangel an Schulbildung ersetzte sein strebsamer

und erfinderischer Geist; im Alter von 25 Jahren noch einfacher Emailleurarbeiter

erfand er u.a. mehrere weit verbreitete Werkzeuge. 1852 gründete er eine

galvanoplastische Werkstätte. 1857 und 1858 suchte er die Elektricität zum Geben

automatischer Sicherheitssignale im Eisenbahndienste zu verwerthen, nämlich zu

verhüten, daß sich zwei Züge auf demselben Gleise auf weniger als 2km näherten, was er durch kleine,

bewegliche, rothe Scheiben erreichen wollte, welche durch die Locomotiven veranlaßt

wurden, das Loch in der Mitte größerer, zur Bahn senkrecht stehender Scheiben zu

verdecken; sein Plan wurde aber nicht ausgeführt. Um diese Zeit faßte er auch den

Gedanken zu seinem Gasmotor. Außerdem verdankt man ihm mehrere andere Erfindungen.

Sein Copirtelegraph erschien zuerst auf der Pariser Weltausstellung 1867 (vgl. * 1867 186 263) und hat seitdem wichtige Verbesserungen

erfahren; in der nachstehend beschriebenen Gestalt wurde er 1873 der französischen

Telegraphenverwaltung überwiesen und auf der Linie Paris-Bordeaux

probirt.

Princip. Auf den beiden zusammen arbeitenden Stationen

wird durch eine kleine elektromagnetische Maschine eine Walze in gleichförmige

Umdrehung versetzt. Diese Maschine enthält einen Elektromagnet und einen weichen

Eisenstab, welcher sich über den Polen dreht; ein von dem Apparate unabhängiger

Regulator sendet in gleichen, kurzen Zwischenräumen einen kurzen Strom durch den

Elektromagnet, welcher den letztern den beweglichen Eisenstab anziehen läßt in dem

Augenblicke, wo er sich den Polen nähert; so wird die Umdrehung des Stabes erhalten,

und seine Geschwindigkeit hängt blos von der Dauer der Zwischenräume zwischen den

einzelnen Stromsendungen ab. Da die beiden Regulatoren synchron gehen, so laufen die

Walzen beider Stationen gleich schnell um. Diese elektromagnetische Maschine ersetzt

das große Pendel im Copirtelegraph Caselli's (* 1865 177 1).

Auf der telegraphirenden Station wird das Telegramm mit nichtleitender Tinte auf ein

um die Walze gewickeltes Metallpapierblatt geschrieben; eine Metallspitze beschreibt

auf dem Papiere eine Schraubenlinie mit sehr engen Windungen; wenn die Spitze über

einen Schriftzug geht, tritt ein positiver Strom in die Telegraphenlinie, während

sie auf dem Metallpapiere liegt, ein schwacher negativer (welchen Lenoir den Entleerungsstrom, courant de vidage, nennt), welcher anhält bis zum nächsten Hinweggang über

die isolirende Schrift. Auf der Empfangsstation ist ein Blatt weißes Papier um die

Walze gelegt und mit den Rändern zu einem Ganzen zusammengeleimt; eine gewöhnliche

Stahlfeder wird durch einen Elektromagnet mit polarisirtem Anker in Bewegung

versetzt, senkt sich bei jedem positiven Strome auf das Papier herab und macht auf

dasselbe einen Strich, dessen Länge der Dauer des positiven Stromes entspricht; bei

ihrer Leichtigkeit kann die Feder von dem Telegraphirstrome selbst (ohne Relais)

bewegt werden; das Abreißen des Ankers beim Aufhören des positiven Stromes

unterstützt eine Spannfeder. Damit derselbe Apparat als Sender und Empfänger

arbeiten kann, trägt ein kleiner Schlitten, welcher bei der Umdrehung der Walze in

deren Achsenrichtung verschoben wird, den Elektromagnet, die Feder und die

Metallspitze; mittels eines kleinen Hebels hebt man die Spitze und senkt die Feder

zum Empfangen, oder hebt die Feder und senkt die Spitze zum Senden; zugleich ändert

man durch einen Umschalter die Verbindungen.

Die Umkehrung des Stromes erfolgt in der schon von Caselli

benützten Weise. In Figur 31 der zugehörigen Abbildungen ist T

der Taster; er besteht blos aus einer Metallschiene r q,

welche auf dem Contacte e aufliegt oder von ihm

abgehoben wird; e ist z.B. das Metallpapier, r q die Spitze, welche den Stromkreis schließt oder

unterbricht, je nachdem sie auf dem Metall oder der isolirenden Schrift liegt. Von

den beiden Batterien B₁ und B₂ liefert B₂

den Telegraphirstrom und ist mit dem negativen Pole zur Erde abgeleitet, während der

positive mit der Telegraphenlinie h L und dem Contacte

e des Tasters T

verbunden ist; der positive Pol der kleinen Batterie B₁ steht mit der Erde, der negative mit der Schiene r q in Verbindung. R ist ein

in den Stromkreis der großen Batterie B₂

eingeschalteter Rheostat. Ist die Berührung zwischen e

und r q unterbrochen, so geht der Strom der Batterie B₂ ganz in die Linie L; wenn e leitend mit r

q verbunden ist, so wird die Linie L von einem

Strome durchlaufen, welcher dem Unterschiede der beiden entgegengesetzten Ströme der

Batterien B₂ und B₁ gleicht; leicht lassen sich die Batterie B₁ und der Widerstand R so reguliren,

daß der negative Strom von B₁ überwiegt und ein

bestimmter Bruchtheil von dem positiven Strome ist, welcher die Linie durchläuft,

wenn der Stromkreis zwischen e und r q unterbrochen ist.Ist L der Widerstand der Linie und des

empfangenden Elektromagnetes, R jener des

Theiles hRB₂ mit Einschluß der Batterie

B₂, w der

Widerstand der Batterie B₁, E₁ und E₂ die elektromotorische Kraft der Batterien B₁ und B₂, so ist E₂/(R + L) die Stärke

des positiven Stromes bei Isolirung von e.

Berührt e die Schiene r

q, so sendet B₂ einen positiven

Stromzweig von der Stärke E₂w/(RL + Rw + Lw), und B₁

einen negativen von der Stärke E₁R – E₂w/(RL + Rw + Lw) in die Leitung; der wirkliche Strom hat also

die Stärke (E₁R

– E₂w)/(RL + Rw + Lw) und ist negativ, wenn E₁R > E₂ w oder E₁/w > E₂/R, was man durch Vergrößerung von R oder Verminderung von w erreicht.

Wenn man die Batterie B₁ wegläßt und an ihrer

Stelle einen Leiter nimmt, dessen Widerstand nahezu Null ist, spielt der Anker

langsamer, und der Apparat arbeitet weniger gut. Dieser Strom wirkt überdies auf den

Elektromagnet der andern Station, zerstört den remanenten Magnetismus desselben und

führt den polarisirten Anker in die Ruhelage zurück.Die negativen Ströme werden mit Erfolg zur Entladung der Leitung und

Vergrößerung der Sprechgeschwindigkeit verwendet, besonders bei

unterseeischen Linien; sie müssen indessen von so kurzer Dauer sein, daß sie

die Leitung nur in ihren neutralen Zustand zurückversetzen, ohne ihr eine

entgegengesetzte Ladung zu ertheilen. Zur Verminderung des remanenten Magnetismus wickelt

Lenoir um jeden Schenkel der vom Strome durchlaufenen

Spule noch eine zweite Spule, deren Ende isolirt ist, während ihr Anfang mit dem

Drahte der Hauptspule verbunden ist, was jedoch wohl nur einen schwachen

Entladungsstrom erzeugen kann.

Der Copirtelegraph, dessen Größe nahezu dem eines

gewöhnlichen Morseschreibers gleicht, ist in Fig. 32 und 33 abgebildet.

Ueber dem Elektromagnete A A der elektromagnetischen

Maschine liegt dessen Anker C aus weichem Eisen und

bildet einen Durchmesser des horizontalen Schwungrades B:

W und S sind die Zuleitungsdrähte für die in

regelmäßigen Zwischenräumen kommenden kurzen Ströme, welche den Stab C in die Richtung der Elektromagnetpole zu führen

streben; ein halber Umlauf des Schwungrades dauert also so lange wie die Zeit

zwischen zwei Stromsendungen. Auf der verticalen Achse des Schwungrades sitzt eine

Schraube, welche mittels des Schraubenrades d eine

kleine horizontale Welle in Umdrehung versetzt, worauf das Getriebe n sitzt und am Ende die Scheibe m. Die kupferne Walze M nimmt das zur

Niederschrift bestimmte Papier oder das Metallpapier mit dem Originaltelegramm auf;

sie sitzt auf einer Achse, welche einerseits in einem Handgriffe G endet, anderseits in einer Scheibe mit einem Mitnehmer

i (Fig. 34), auf welchen ein

Vorsprung an der Scheibe m wirkt. Vorsprung und

Mitnehmer macht Lenoir aus magnetisirtem Stahl, damit sie

fester an einander haften. Die Walzenachse liegt mittels Reibungsrollen auf zwei

Ständern. Das auf die Walze zu legende Silberpapier wird in eine Längsfuge

eingesteckt und dann durch einen in die Fuge eingelegten Stab a b (Fig.

34) festgehalten, welcher zugleich die leitende Verbindung mit der

kupfernen Walze M herstellt. Die Walzen werden auf

Vorrath theils mit weißem Papier, theils mit Metallpapier überzogen und an dem

Handgriffe G auf die Ständer aufgelegt.

Die Feder e am Elektromagnet I,

I und die auf das Metallpapier sich auflegende Metallspitze r trägt der Schlitten Q Q',

welcher auf der Stange H verschiebbar ist; er ruht mit

dem vordern Ende auf einem rechteckigen Stabe K, auf dem

er hingleitet. Ein Arm D endet in eine halbkreisförmige

Schraubenmutter und umfaßt die Spindel N, welche von der

elektromagnetischen Maschine zu gleicher Zeit wie die Walze M mittels des Getriebes n in Umdrehung

versetzt wird und dabei den Schlitten horizontal entlang der Walzenachse verschiebt.

Der Schlitten pendelt um die Achse H, so daß man ihn

leicht gegen die Walze verschieben und ebenso letztere auswechseln kann. Beim

Umlegen des Schlittens um die Achse H stößt der Arm D' gegen die Spindel N. Die

Feder e sitzt an dem einen Ende eines kleinen

zweiarmigen Hebels, welcher am andern Ende den Anker h des Elektromagnetes

trägt; dieser Anker ist ein kleiner gebogener Magnet, von welchem der eine Pol

zwischen den eisernen Polschuhen des Elektromagnetes I,

I spielt; in Folge eines positiven Stromes hebt sich h, angezogen von dem obern und abgestoßen von dem untern Polschuhe, und

dabei schreibt die Feder e einen farbigen Zug auf das

Papier während der ganzen Stromdauer. Bei Unterbrechung des Stromes führt die oben

an dem Schlitten befestigte Spannfeder f den Anker h in die Ruhelage zurück und entfernt die Feder vom

Papiere. Die beim Telegraphiren auf dem Metallpapiere liegende Metallspitze r befindet sich am Ende einer Feder t. Mittels eines kleinen, in den Handgriff o endenden Hebels, welcher zwischen der Feder t und dem Schlitten ein Stiftchen trägt, hebt man bei

Verticalstellung des Hebels die Feder t und entfernt die

Spitze r von der Walze M;

stellt man den Hebel nach rechts, wie in Figur 33, so senkt sich

die Feder und die Spitze r legt sich auf die Walze. Die

Feder e steht natürlich ein Stück über dem Papiere und

bleibt beim Senden in Ruhe, da der abgehende Strom den Elektromagnet. I, I der sendenden Station nicht mit durchläuft. Dessen

ungeachtet hat Lenoir, um die Feder noch mehr vom Papier

zu entfernen, an dem untern Theile des Hebels noch einen (in der Figur 33 nicht

sichtbaren) Riegel angebracht, welcher sich, wenn der Handgriff nach rechts bewegt

wird, zwischen den Stab K und die untere Fläche des

Schlittens Q einschiebt und letztern ein wenig hebt,

ohne ihn am Gleiten zu hindern.

Die kupferne Walze M steht durch das Apparatgestelle in

beständiger Verbindung mit der Klemmschraube Z; die

Spitze r und die beiden Enden der

Elektromagnetumwicklung sind durch kräftige, sich mit dem Schlitten bewegende Federn

mit drei Stäben in Verbindung, welche mittels Ebonitständern gegen einander isolirt

sind und in drei Schrauben X, Y und V enden, woran die Poldrähte der Batterie, die Linie und

die Erde geführt sind.

Der Regulator, welcher die elektromagnetische Maschine in

Gang setzt, ist vom Apparate vollständig getrennt. Lenoir

hatte anfänglich ein von einem Uhrwerke getriebenes conisches Pendel verwendet,

welches in der Secunde eine Schwingung machte und sein unteres Ende in der Nuth

eines mit einem Reiber verbundenen horizontalen Armes stecken hatte; letzterer

stützte sich auf ein horizontales, mit metallischen Erhabenheiten versehenes

Schließungsrad und schloß so in der Secunde den Strom viermal. Das sehr theuere

conische Pendel wurde jüngst durch das Pendel einer gewöhnlichen (Kuckuck-)

Uhr ersetzt; diese von einem Gewicht getriebenen Uhren haben einen ganz regelmäßigen

Gang. Um die Reibung zu

umgehen, traf Lenoir die in Figur 35 abgebildete

Einrichtung. Die Pendellinse E der Uhr D trägt einen dreizinkigen Magnet F; am Ende der äußeren Zinken liegt je ein Südpol, am Mittlern ein

Nordpol. Gegenüber befindet sich ein Hebel l f, drehbar

um die Achse f, dessen Ende l zwischen zwei Stellschrauben schwingt; die obere v derselben steht mit dem einen Pole einer Localbatterie b in Verbindung, deren zweiter Pol mittels der Leiter

u und s und des

Elektromagnetes A A (Fig. 32) mit der Achse

f verbunden ist. Der Hebel l

f trägt noch einen kleinen Magnet H, welcher

seinen Südpol nach oben dem dreizinkigen Magnete F

zuwendet. Bei den Schwingungen des Pendels E wird der

Magnet H in dem Augenblicke, wo die mittlere Zinke von

F darüber hingeht, angezogen, der Hebel l f hebt sich, sein Ende l

berührt die obere Stellschraube v und schließt den Strom

der Localbatterie b, jedoch nur ganz kurze Zeit, denn

der gleich darauf über H hingehende äußere Pol von F bewirkt eine Abstoßung von H und unterbricht, unterstützt von dem Gewichte des Hebels l f und einer etwa vorhandenen Abreißfeder, den Strom

wieder, welcher dennoch zur Bewegung der elektromagnetischen Maschine ausreicht. Das

Pendel macht etwa 80 volle Schwingungen in der Minute; es durchlaufen also den

Elektromagnet der Maschine 160 Ströme in einer Minute; das Räderwerk aber ist so

berechnet, daß dieser Schwungradgeschwindigkeit 20 Umläufe der Walze entsprechen, so

daß letztere in 3 Secunden einen Umlauf macht.

Die von Lenoir für die elektromagnetische Maschine

benützte Batterie besteht aus 16 großen Eisenchlorür-Elementen.

Die Einschaltung zweier Stationen S und S' ist aus Figur 36 zu ersehen. M und M' sind die beiden

Walzen, I und I' die

Elektromagnete zur Bewegung der Federn e und e', r und r' die beiden

Metallstifte, X, Y, V und X', Y',

V' die Enden der Stäbe, an welche sich die zur Herstellung der

Stromleitungen dienenden Federn legen; die Klemmen Z und

Z' stehen mit den Apparatgestellen und den Walzen in

Verbindung. Die Achsen der beiden Umschalter C und C' sind mit der Telegraphenlinie LL' verbunden; beim Senden kommt der

Umschalterhebel auf a oder a', beim Empfangen auf b oder b' zu liegen; von einer dritten Klemme c oder c' führt ein Draht

nach einem Klopfer, nach einem Wecker, oder nach einem Morsetaster und Empfänger.

Der schwache negative Strom läßt den Empfänger arbeiten. Von den beiden Batterien

B₁ und B₂

(vgl. Fig.

31) sind entgegengesetzte Pole zur Erde E

abgeleitet; der positive Pol der großen Batterie B₂ ist, unter Einschaltung des Widerstandes R, an die Umschalterklemme a gelegt und

mittels der Klemme Z auch an die Walze M; der negative Pol der Batterie B₁, liegt an der Klemme X und durch

diese an der Metallspitze r; die Enden der

Multiplicatorwindungen des Elektromagnetes I sind nach

den Klemmen Y und V geführt,

von denen die letztere mit der Erde E, die erstere mit

der Klemme b in Verbindung gesetzt ist. Genau so wie in

S sind die Einschaltungen in S'.

Für gewöhnlich liegen die Umschalterhebel auf c und c'. Will S telegraphiren, so

unterrichtet er S' durch einen Strom durch den Wecker,

stellt den Umschalterhebel auf die Klemme a, bewegt den

Hebel o (Fig. 33), um die Spitze

r auf das Papier zu legen und die Feder e davon abzuheben; S' stellt

den Umschalterhebel auf b und entfernt den Stift r vom Papiere; endlich setzen beide Stationen ihre

elektromagnetische Maschinen in Gang, indem sie dem Schwungrade einen Stoß

ertheilen; nach einem Augenblick schon wird die Geschwindigkeit gleichförmig, und

bei richtiger Einstellung der Regulatoren machen die beiden Walzen M und M' ihre Umläufe in der

nämlichen Zeit. So lange die Spitze r auf dem

Metallpapiere liegt, sind die Batterien B₁ und

B₂ kurz geschlossen und senden in die Leitung

nur einen schwachen negativen Strom, welcher die Feder e' vom Papiere entfernt hält. Kommt die Spitze r auf einen Schriftzug, so ist der Stromweg durch M unterbrochen und der Strom von B₂

geht auf dem Wege r Z a L L' b Y' durch I' nach V' und zur Erde E'; der Anker von I' wird

angezogen und die Feder legt sich auf das Papier, von dem sie sich erst wieder

entfernt, wenn der Strom unterbrochen wird, d.h. wenn r

den Schriftzug verläßt. Das auf dem über die Walze M

gelegten Metallpapiere geschriebene Telegramm wird auf dem auf der Walze M' liegenden weißen Papiere durch parallele Strichelchen

copirt.

Auf dem weißen Papiere erscheint eine dem Stabe a b (Fig. 34),

welcher das Metallpapier auf M festhält, entsprechende

weiße Linie. Am Ende des Telegraphirens schneidet man nach dieser Linie mit einem

Messer das Papierblatt los und entfaltet es, ohne sich um die über einander

geleimten Enden zu kümmern. Der gebende Beamte braucht Zach dem Einsetzen der Walze,

dem Einstellen des Schlittens auf den Anfang des Telegrammes und dem Ingangsetzen

des Apparates sich nur von Zeit zu Zeit an dem in den Stromkreis eingeschalteten

Galvanoskop zu überzeugen, ob sein Strom in die Linie geht. Der Empfangende muß die

Aufnahme überwachen und sich versichern, daß die nach und nach entstehenden

Buchstaben deutlich sind; er erhält die Stahlfeder in Farbe, regulirt nach Erfordern

den Synchronismus oder das Spiel des Elektromagnetankers, bei unlesbaren Zeichen

aber unterbricht er das Telegraphiren.

Eine auf dem Silberpapier mit der Tinte parallel zur Walzenachse gezogene gerade

Linie muß auf dem weißen Papiere wieder erscheinen. Wird sie schief, so ist die

Geschwindigkeit der Walze auf der Empfangsstation zu groß oder zu klein und muß

durch Verstellung der Pendellinse corrigirt werden. Für ein Telegramm in

gewöhnlicher Schrift bedarf man aber jener parallelen Linie gar nicht, da man an den

Buchstaben selbst schon erkennt, ob die Bewegungen hinreichend synchron sind oder

nicht.

Von der gebenden Station aus kann man durch Sendung eines oder mehrerer positiven

Ströme von langer Dauer das Telegraphiren leicht unterbrechen; diese Ströme erzeugen

auf der empfangenden Station leicht zu unterscheidende lange Striche, welche zur

Aufmerksamkeit auffordern. Die empfangende Station kann nicht unterbrechen, weil der

Elektromagnet der gebenden nicht mit in den Stromkreis eingeschaltet ist. Man

schaltet deshalb einen Klopfer oder ein Relais mit polarisirtem Anker beim Geben

ein, welche während des Telegraphirens in Ruhe bleiben und erst ansprechen, wenn

sich zu dem schwachen negativen Strome der Entladungsbatterie der Strom der

empfangenden Station gesellt, welchen der Empfangende im Falle des Bedarfes mittels

eines gewöhnlichen, durch einen Umschalter eingeschalteten Tasters in die Linie

sendet.

Bei gut regulirten Apparaten kann derselbe Beamte mehrere Apparate überwachen und

unterdessen noch neue Walzen vorbereiten.

Geschwindigkeit der Beförderung. Die Walzen sind 70mm lang und haben 182mm Umfang, wovon 12mm für den Streifen a b (Fig.

34) verloren gehen; die ausnützbare Oberfläche mißt daher 0qm,012. Die Schraubenlinien sind 1/3mm von einander entfernt; die Spitze rückt

also bei 3 Umläufen der Walze um 1mm

weiter. Der Schlitten braucht zu einem Umlaufe 3 Secunden, für jeden Millimeter

Papierlänge also 9 Secunden, für die ganze Walzenlänge aber 810 Secunden oder 13,5

Minuten. (Das Decret vom 14. August 1869 setzt für das einfache Telegramm 0qm,0024 Metallpapierfläche fest, was 14mm Walzenlänge entspricht und 126 Secunden

erfordert.) Soll die Schrift am Ende einer 500 bis 600km langen Linie noch deutlich werden, so

darf man in jenen Raum nicht mehr als 28 bis 30 Wörter schreiben. Man kann also

annehmen, der Lenoir'sche Copirtelegraph vermöge 30 Telegramme mit 28 bis 30 Worten

in 1 Stunde zu telegraphiren; diese Geschwindigkeit ließ sich bei den Versuchen

zwischen Paris und Bordeaux 1873 leicht erreichen. Durch Vergrößerung der

Umlaufsgeschwindigkeit und weitere Entfernung der Strichelchen von einander erreicht

man dasselbe, wie durch

feinere Schrift; man vergrößert die Leistung, aber auf Kosten der Reinheit der

Schrift. (Nach den Annales télégraphique,

Bd. 2 S. 360.)

E–e.

Tafeln