| Titel: | Vorrichtung zum Annähen der Knöpfe aus der Nähmaschine. |

| Fundstelle: | Band 221, Jahrgang 1876, S. 321 |

| Download: | XML |

Vorrichtung zum Annähen der Knöpfe aus der

Nähmaschine.

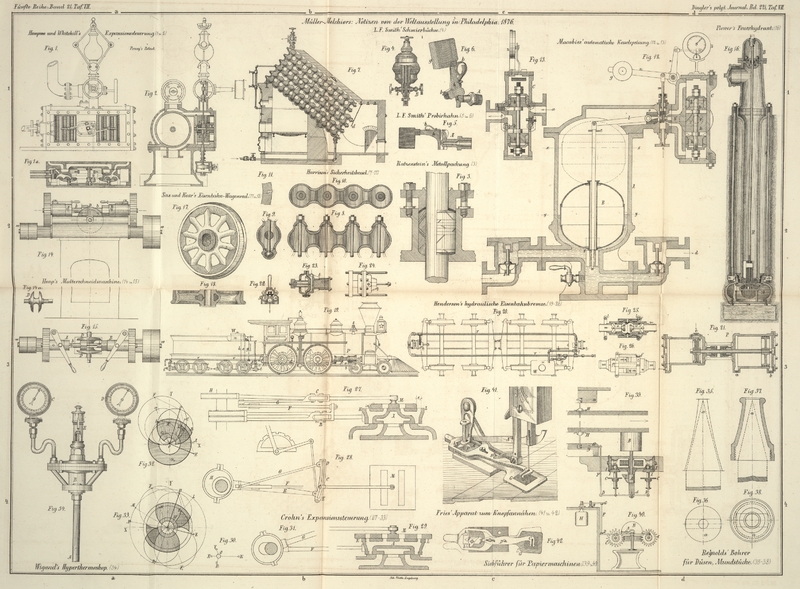

Mit Abbildungen auf Taf.

VII [c/4].

Vorrichtung zum Annähen der Knöpfe auf der Nähmaschine.

Knöpfe, welche zwei von einander getrennt liegende (nicht schräg zusammenlaufende)

Stichöffnungen enthalten, kann man mit Hilfe der Nähmaschine an Stoffe nähen, wenn

man an den Maschinen den in Fig. 41 und 42

abgebildeten Stoffrücker anbringt. Derselbe ist so eingerichtet, daß er den Knopf

und den Stoff an einander drückt und beide Stücke nach jedem Stiche um die Größe der

Entfernung der Löcher im Knopfe hin und her rückt, so daß die Nadel abwechselnd in

die eine oder andere Oeffnung einfahren kann.

Zu dem Zwecke besteht der Stoffrücker aus zwei Platten oder Armen C und G, welche

gemeinschaftlich um den Bolzen D ausschwingen. Zwischen

beiden Platten wird der Knopf und die Waare eingeklemmt, wenn der Stoffdrücker mit

seiner Feder bei D (Fig. 41) auf die obere

Platte C drückt. Am hintern Ende sind beide Arme C und G fest mit einander

verbunden, und in der Mitte der Länge ist ein keilförmiges Stück E an sie fest geschraubt an einer Stelle, welche man in

der Richtung des Langloches verändern kann. Gegen die Spitze von E kann der längere Arm eines Dreischlages F anschlagen, wenn dessen vertical stehende Welle

gedreht wird. Diese Welle ist in dem um sein oberes Ende schwingenden Hebel B (Fig. 41) eingelagert und

letzterer endlich durch den Arm A mit der Nadelstange

der Maschine verbunden. Wenn sich nun die Nadelstange senkt, so wird durch A der Hebel B nach links

zurück geschoben; er nimmt dabei die Welle und den Dreischlag F mit nach links, und letzterer stößt mit einer Ecke an eine der Kanten

h an der obern Platte C.

Dadurch wird aber F gedreht und seine vordere Spitze

schlägt an den Keil E und schiebt denselben zur Seite,

wodurch endlich der ganze Stoffrücker CG um den

Bolzen D zur Seite ausschwingt. Bei jedem Stiche

wiederholen sich diese Schwingungen regelmäßig abwechselnd nach rechts und links,

weil F abwechselnd an die eine oder andere Kante h anstößt und sich nach links oder rechts wenden muß.

Die Größe des Ausschlages von CG ist nach der

Entfernung der Oeffnungen im Knopfe zu reguliren und kann dadurch verstellt werden,

daß man den Keil E in dem Langloche von C verschiebt und an einer Stelle weiter nach links oder

rechts fest stellt, so daß seine Spitze mehr oder weniger in F eingreift.

Die Einrichtung kann leicht an Nähmaschinen angebracht werden und dient zugleich zum

Annähen von Haken, Oesen, Schnallen etc.; sie ist nach dem Scientific

American, Juli 1876 S. 6, in Nordamerika am 4. April 1876 dem Erfinder J. W. Fries in Salem

(Forsyth Country, N. C.) patentirt worden.

G.

Tafeln