| Titel: | Notizen von der Weltausstellung in Philadelphia 1876; von Ingenieur Müller-Melchiors. |

| Fundstelle: | Band 221, Jahrgang 1876, S. 393 |

| Download: | XML |

Notizen von der Weltausstellung in Philadelphia 1876; von Ingenieur Müller-Melchiors.

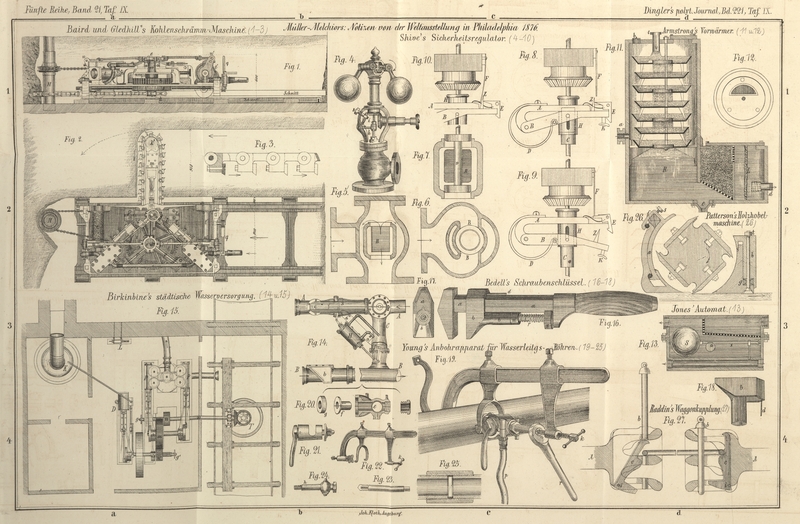

Mit Abbildungen auf Tafel

IX.

(Fortsetzung von S. 302 dieses Bandes.)

Müller-Melchiors, Notizen von der Weltausstellung in

Philadelphia 1876.

20. Kohlenschrämmmaschine von W.

Baird und Comp. in Gartsherrie (England). (Fig. 1 bis 3 [a/1].)

Diese Maschine, welche der Hauptsache nach eine Verbesserung von Gledhill's Patent ist, wurde zuerst in den

Espie-Kohlengruben der obengenannten Firma in Thätigkeit gesetzt, verbreitete

sich von hier aus, nach mehrjährigem erfolgreichem Gebrauche, nach verschiedenen

Kohlengruben in England und Schottland, und soll nun auch in Amerika eingeführt

werden. Die Ausstellungsmaschine, welche in Fig. 1 und 2 dargestellt ist, kann

selbstverständlich die praktische Arbeitsweise der Maschine nicht vorführen, obwohl

sie mit Dampf leerlaufend in Bewegung gesetzt ist; dagegen zeigt die ganze Anordnung

derselben, daß sie schwerer Arbeit wohl gewachsen ist und keine empfindlichen,

Störungen unterworfenen Bestandtheile besitzt.

Die Arbeitsweise der Baird'schen Maschine besteht darin, daß sie das Kohlenflötz an

der Sohle des Stollens mit einem 910mm

langen und 65mm hohen Schnitte abtrennt und

damit das hierauf erfolgende Losbrechen der über dem Schnitte befindlichen Kohle

außerordentlich vereinfacht. Zu diesem Zwecke trägt eine in der Mitte des

Maschinengestelles gelagerte verticale Welle w (Fig. 2) am

untern Ende ein Kettenrad k (Fig. 1), um welche sich

eine mit Gußstahlmessern armirte Kette ohne Ende schlingt, deren Construction aus

Figur 3

ersichtlich ist. Diese Kette schlingt sich am andern Ende um eine zweite Kettenrolle

k', die in einem expandiblen Arm mm gelagert ist, welcher unterhalb des

Maschinengestelles hervorragt und mit dem auf der Verticalwelle w frei beweglich gelagerten Schneckenrade s verbunden ist. Mit dem Schneckenrade s im Eingriffe steht eine Schraube ohne Ende, deren Welle quer unter

dem Maschinengestelle läuft und beiderseits je ein Vierkant angearbeitet hat, auf

welches eine Ratsche q aufgesetzt wird, mittels deren

das Schneckenrad s und mit demselben der Arm mm verdreht werden kann. Auf diese Weise wird die

Messerkette beim Beginn der Arbeit in die Kohle eingebracht, bis der Arm mm senkrecht zur Bewegungsrichtung des

Maschinengestelles steht (Fig. 2), dann die Maschine

in der Richtung des Pfeiles verschoben, bis der Schnitt in gewünschter Länge

ausgeführt ist, und endlich der Arm mm wieder aus

der Kohle herausgedreht in der Richtung des Pfeiles der Figur 2. Dabei bewegt sich

selbstverständlich die Kette fortwährend um die beiden Trommeln k und k', angetrieben von

einer zweicylindrigen, auf dem Maschinengestelle befindlichen Luftmaschine, welche

gleichzeitig die Vorwärtsbewegung des auf vier Rädern laufenden Maschinengestelles

besorgt. Die Cylinder haben 150mm

Durchmesser und 230mm Hub und arbeiten mit

comprimirter Luft von 3at Spannung mit ca.

200 Umdrehungen pro Minute; die Maschine ist dabei im Stande, einen Schnitt von

910mm Tiefe mit einer Geschwindigkeit

von etwa 5mm pro Secunde auszuführen. Die

Cylinder sind, wie aus Figur 2 ersichtlich, unter

90° gegen einander geneigt an die Grundplatte des Maschinengestelles

befestigt; die Kreuzköpfe bewegen sich in seitlich von den Cylindern angebrachten

Führungen (vgl. die rechte Seite der Figur 1, wo der Cylinder

weggenommen ist), und die Treibstangen, deren eine gegabelt ist, greifen gemeinsam

an einer abgekröpften Welle v an, die mit ihrem untern

Ende in der Grundplatte und oben in einem Bock rr

(Fig. 2)

gelagert ist. Oberhalb desselben ist ein Excenter aufgekeilt, von welchem die

Steuerungsschieber der beiden Cylinder angetrieben werden, und zwischen den beiden

Lagern befindet sich ein kleines Stirnrad a, das mit der

Uebersetzung 1 : 6 in ein zweites Rad b eingreift,

welches auf der Welle w der Kettentrommel aufgekeilt ist

und auf diese Weise die Bewegung der Messerkette hervorbringt. Die Welle w ist in der Grundplatte der Maschine gelagert und trägt

unterhalb derselben, wie schon oben bemerkt, die Kettentrommel k; oberhalb des Stirnrades b

erhält sie ihr zweites Lager in dem Ständer p, und über

letzterm endlich ist ein Excenter e aufgekeilt, welches

zur Fortbewegung der Kohlenschrämmmaschine benützt wird. Zu diesem Zwecke wird ein

Pfosten H am Ende der von der Maschine zurück zu

legenden Strecke befestigt, um den sich eine Kette schlingt, die mit dem einen Ende

an das Maschinengestell gehängt ist, mit dem andern Ende über eine Trommel t geschlungen, welche in zwei Ständern der Grundplatte

gelagert ist und ein Sperrrad aufgesetzt hat; in letzteres greift der von dem

Excenter e aus bewegte Sperrkegel u ein und verdreht somit jedesmal beim Rückgange die Trommel t und nähert allmälig die auf vier Rädern laufende

Maschine dem Pfosten H. Zur Bewegung der

Kohlenschrämmmaschine nach der andern Seite dient die zweite Kettentrommel t' mit dem Sperrklinkenmechanismus u', welcher von demselben auf der Welle w befindlichen Excenter e

angetrieben wird; die Steuerung ist dann zu reversiren und die Messerkette nach der

andern Seite umzulegen.

Die Räder der Maschine laufen auf leichten gußeisernen Grubenschienen von 910mm Spur, welche in Längen von je 900mm auf den Schwellen zusammengesetzt werden

und zwar derart, daß beim Betrieb der Maschine ein Arbeiter hinter derselben die

Schienen aufhebt und ein zweiter Arbeiter vor der Maschine mit denselben die neue

Bahn legt, während ein Junge zur Wartung der Maschine selbst ausreicht.

Die Grundplatte der Maschine ist 1800mm lang

und 900mm breit; die Höhe einschließlich

der Laufbahn beträgt nur 600mm, so daß sie

die Passage durch den Stollen nicht versperrt; eine zweite Maschine, welche jedoch

nicht ausgestellt war, soll bei derselben Leistungsfähigkeit nur 450mm Höhe haben.

21. Sicherheitsregulator von D. Shive. (Fig. 4 bis 10 [c/2].)

Der im Journal (*1869 192 265) bereits erwähnte und in

verbesserter Anordnung in den Figuren 4 bis 10

dargestellte Regulator ist an verschiedenen Dampfmaschinen der Ausstellung

angebracht; außerdem ist eine Zeichnung „des größten je ausgeführten

Regulators“ ausgestellt, von 1900mm Höhe, 500mm Kugeldurchmesser,

einem Kugelgewicht von je 500k und 2500k Gesammtgewicht. Die Eigenthümlichkeiten

der Construction bestehen zunächst in der Aufhängung der Kugeln und in der

Gestaltung des Drosselventiles, ferner in dem Ersatz des Gegengewichtshebels durch

eine Feder und endlich in einer sinnreichen Sicherheitsvorrichtung, um das

Drosselventil für den Fall eines Riemenbruches u. dgl. zu schließen.

Was die Aufhängung der Kugeln betrifft, so ist aus Figur 4 ersichtlich, daß

die Schwingungsebene derselben nicht in die Regulatorspindel, sondern außerhalb

derselben fällt und zwar so, daß für die angedeutete Drehungsrichtung der Ball

hinter seinem Aufhängungspunkte zurückbleibt. Es wird behauptet, daß hierdurch die

Empfindlichkeit des Regulators erhöht und die Reibungswiderstände vermindert werden,

und „Niemand, der irgend welche Kenntniß der Mechanik besitzt, wird dies

läugnen können, ohne seinem Renommée zu schaden“, um uns der

Worte des Erfinders zu bedienen. Und in der That bietet diese Art der Aufhängung, obwohl

der Erfinder uns die Aufklärung dafür schuldig bleibt, einen gewissen Vortheil.

Textabbildung Bd. 221, S. 396

Bewegt sich nämlich der Regulator mit gleichförmiger Geschwindigkeit, so stehen

die Kugeln nur unter dem Einflusse ihres Gewichtes und der Fliehkraft und

bleiben in Ruhe, sobald die Resultirende derselben in die Richtung des

Fahrstrahles zur Drehungsachse fällt. Wenn daher die Schwingungsebene des

Kugelarmes um die Achse xx außerhalb der

Regulatorspindel in die Ebene yy fällt, so ist

für den Ruhezustand, bei der im Holzschnitt gezeichneten Aufhängung, der Zapfen

xx einem Drehungsmoment normal zu seiner

Längsachse ausgesetzt. Sobald aber die Geschwindigkeit des Regulators zunimmt,

so stehen die Kugeln zunächst unter dem Einflusse der Resultirenden aus

Fliehkraft und Schwerkraft, deren Horizontalprojektion im Holzschnitt mit f bezeichnet ist, außerdem aber noch unter dem

Einflusse einer Kraft g, welche tangential zur Bahn

der Kugeln ist und den Widerstand derselben gegen eine Beschleunigung, d. i. die

Accelerationsarbeit der bewegten Massen bezeichnet. Wenn dann der Abstand ξ der Schwingungsebene yy von der Drehungsachse des Regulators so

gewählt ist, daß bei den normalen Geschwindigkeitsgrenzen ξ = 1 g/f wird, so fällt die Resultirende der Kräfte f und g genau in die Ebene yy, und es findet die Verdrehung des

Kugelarmes um den Zapfen xx ohne jede

Verklemmung und Reibung durch seitlich gerichtete Kräfte statt. Ebenso fällt bei

Abnahme der Geschwindigkeit, wo sowohl f als g negativ werden, die Resultirende derselben in die

Ebene yy, und so klein auch der hieraus

folgende Gewinn geschätzt werden mag, so ist es doch unzweifelhaft, daß die

Shive'sche Kugelaufhängung eine wirkliche Verbesserung des Kugelregulators

bewirkt. Auffallend erscheint es, daß dieses nette Detail, obwohl schon nahezu

ein Decennium alt und bereits der Hauptsache nach veröffentlicht, unseres

Wissens noch keine nähere Beachtung gefunden hat.

Die Regulirung des Dampfzuflusses findet durch ein Ventil v statt (Fig. 7), dessen Spindel durch die hohle Regulatorwelle geführt ist und

von den Daumen der Kugelarme bei zunehmender Geschwindigkeit nach abwärts, bei

abnehmender Tourenzahl nach aufwärts bewegt wird. Das Ventil sitzt in einem Gehäuse,

welches so eingerichtet ist (Fig. 5 und 6), daß der eintretende

Dampf durch zwei gegenüber liegende Oeffnungen

B zwischen den beiden Tellern des Drosselventiles Figur 7

eintritt und beim Heben des Ventiles sowohl oben als unten in der Richtung der

Pfeile der Figur

5 ausströmen kann. Wären dabei beide Teller des Ventiles scharfkantig, so

würde bei einer geringen Oeffnung des Ventiles der durch die engen Oeffnungen sich

drängende Dampf eine Tendenz zum weitern Anheben des Ventiles entwickeln, welche die

Empfindlichkeit des Regulators beeinträchtigen könnte. Um dies zu vermeiden, ist,

wie aus Figur

7 ersichtlich, sowohl die innere Seite des obern Ventiltellers, als die

innere Kante des untern Ventilsitzes abgerundet, wodurch die Richtung des

ausströmenden Dampfes verändert und eine wesentliche Verbesserung erzielt werden

soll.

Zum Einstellen des Regulators auf verschiedene Geschwindigkeiten dient die Feder i (Fig. 4), welche mit ihrem

obern Ende gegen eine feste Kante des Regulatorständers anstößt und mit dem untern

Ende gegen die Nase eines im Ständer drehbaren Hebels h

gespannt ist; hierdurch drückt die Feder die Ventilspindel nach aufwärts, die

Regulatorkugeln nach abwärts und hat somit denselben Effect wie das bekannte

Porter'sche Hülsengewicht, oder der Ersatz desselben durch einen belasteteten Hebel.

Doch hat die Feder vor den ältern Einrichtungen den Vortheil der leichtern und

compendiösern Anordnung voraus und gestattet durch einfaches Anziehen der

Stellschraube s (Fig. 4) die

Geschwindigkeit innerhalb weiter Grenzen zu verändern. Daß dabei die oben

entwickelte Bedingung für die Richtigkeit der excentrischen Kugelaufhängung

unmöglich erfüllt bleiben kann, und somit eine schädliche Wirksamkeit dieser

Kugelaufhängung eintreten muß, bedarf keiner weitern Erörterung.

Wie aus der Disposition des Ventiles und dem Antrieb der Ventilspindel hervorgeht,

wird der Dampfeintritt beim Sinken der Kugeln immer mehr geöffnet, so daß beim Bruch

irgend eines Theiles des Regulatorantriebes, durch welchen der Regulator zum

Stillstand und die Kugeln in ihre tiefste Lage kommen würden, der Dampfeintritt

vollkommen geöffnet und ein Durchgehen der Maschine zu befürchten wäre. Um dies zu

vermeiden, ist unterhalb des Kegelrades, welches die Regulatorspindel antreibt, die

in Fig. 8 bis

10

dargestellte Auslösevorrichtung angebracht (in Figur 4 der Einfachheit

halber weggelassen), welche beim Sinken der Kugeln auf ihren tiefsten Stand

selbstthätig zur Wirksamkeit kommt, das Drosselventil nach abwärts drückt und den

Dampfzutritt abschließt. Der obere Theil der Ventilspindel, welcher von dem Daumen

der Kugelarme bewegt wird und sich mit denselben dreht, ist unterhalb des erwähnten

Kegelrades mit einer Hülse H verbunden, welche nur eine

verticale Bewegung gestattet und für gewöhnlich den untern Theil der Ventilspindel

in ihrem Auf- und Niedergange – entsprechend dem Sinken und Steigen

der Kugeln – mit sich nimmt. Die Verbindung der Hülse H mit der untern Ventilspindel ist jedoch keine feste, sondern geschieht

mittels des Rohres C, das mit zwei vorstehenden Zapfen

in einem Schlitze der Hülse H geführt ist und nur so

lange fest mit der Hülse verbunden bleibt, als der Hebel B mit dem an H befestigten Arme A ein Stück bildet. Es geschieht dies durch die am Ende

von A drehbar angebrachte Klinke E, welche durch eine Feder stets nach innen gegen den Hebel B gedrückt wird und denselben somit hindert, dem

Einflusse der Feder D zu folgen, welche den Hebel B nach abwärts zu drücken sucht. Sobald aber die

Regulatorkugeln aus irgend welchem Grunde ihren tiefsten Stand erreicht haben, stößt

die Klinke E gegen eine am Regulatorständer befestigte

Feder F an und verläßt den Hebel B, worauf derselbe sofort nach abwärts schnellt (Fig. 9), dabei das Rohr

C sammt der daran befestigten Ventilspindel mittels

der in B eingreifenden Zapfen des Rohres C mitnimmt und das Drosselventil schließt. Die Maschine

wird hierdurch sofort zum Stillstand gebracht und jede Gefahr eines Bruches

vermieden. Um sie dann wieder anzulassen und die Sicherheitsvorrichtung neuerdings

zur richtigen Functionirung einzulösen, wird der Hebel B

mittels des Drückers K nach aufwärts gedrückt, dabei die

Feder F durch den an B

befestigten Zahn Z nach innen abgebogen (Fig. 10), so daß dann die

Klinke E unter dem Einflusse ihrer Feder über den Hebel

B einfallen und denselben aufs neue arretiren kann.

Nach erlangter normaler Geschwindigkeit sinkt die Hülse H sammt dem daran befestigten Mechanismus nach abwärts, die Feder F verläßt den Zahn Z und der

in Figur 8

skizzirte Zustand ist neuerdings hergestellt.

22. Armstrong's Vorwärmer und

Filtrirapparat für Dampfkessel. (Fig. 11 und 12 [d/1].)

Der Abdampf der Maschine tritt bei a (Fig. 11) in ein

gußeisernes Gehäuse und begegnet bei seinem Wege nach aufwärts zur Ausströmöffnung

b dem bei c eintretenden

Wasser. Dasselbe fällt über eine Reihe von Pfannen nach abwärts, welche abwechselnd

mit geschlossenem, oder nach Art der Figur 12 durchbrochenem

Boden über einander aufgestellt und durch eine Schraube verbunden sind. In dieser

Pfanne läßt das durch den Dampf erwärmte Wasser einen Theil seiner fremden

Bestandtheile zurück, wie dies durch die ausgestellten, vollkommen inkrustirten

Theile eines 6 Monate gebrauchten Vorwärmers gezeigt wird, und sammelt sich dann in

dem Reservoir R im untern Theile des Vorwärmers, welcher

bei e mit einem Ablaßhahn versehen ist. Von dort wird das

Wasser durch die Wirkung der Kesselspeisepumpe, welche bei d mit dem Vorwärmer verbunden ist, durch ein Sieb in den mit

entsprechenden Filtermitteln gefüllten Raum F angesaugt

und gelangt von F endlich durch ein zweites Sieb und ein

Tuchfilter L zur Austrittsöffnung d.

Diese Vorwärmer und Filter repräsentiren allerdings kein neues Princip (vgl. 1876 220 368), sind aber in Amerika vielfach in Gebrauch und

werden wegen ihrer einfachen Construction und großer Leistungsfähigkeit sehr gelobt.

Für 300mm Cylinderdurchmesser wird ein

Vorwärmer von 630mm Durchmesser, 1200mm Höhe mit 9 Pfannen, mit einem Filter von

630mm Höhe und Breite und 450mm Länge angewendet. Der Preis desselben

beträgt sammt einem Regulator für den Wasserzufluß 200 Dollars, also etwa 750 M.

23. Condensationswasser-Ableiter

von A. L. Jones in Philadelphia. (Fig. 13 [d/3].)

Die wesentliche Eigenthümlichkeit des in Figur 13 abgebildeten

Condensationswasserableiters besteht darin, daß die Welle w, um welche sich der Schwimmerarm s und der

daran befestigte Schwimmer dreht, hohl ist und auf der einen Seite, von einer

Stopfbüchse abgedichtet, aus dem Gehäuse heraustritt. Hierdurch und mittels des

hohlen Armes s communicirt das Innere der Schwimmerkugel

S stets mit der äußern Atmosphäre, so daß alles

Wasser, das sich durch Undichtheiten der Löthung darin ansammeln könnte, sofort

verdampft und somit aus der Kugel entfernt wird. Die übrige Einrichtung des

Condensationstopfes ist bekannt und ergibt sich auch aus der Skizze von selbst.

24. Städtische Wasserversorgung mit

Sicherheitsvorrichtung bei Feuersgefahr; von H. P. M. Birkinbine in Philadelphia. (Fig. 14 und 15 [a/3].)

Die Anlage von städtischen Wasserleitungen – ein Luxus, welchen sich in

Deutschland fast nur die größten Städte gestatten können, ist in dem industriellen

östlichen Theil von Nordamerika ein so allgemeines Bedürfniß, daß kaum das kleinste

Städtchen derselben entbehrt. Dabei ist allerdings die Einrichtung derselben eine

möglichst billige und primitive, knappe Deckung des täglichen Bedarfes, selbst in

New-York und Philadelphia, Entnahme des Wassers aus Flüssen und Ansammeln

desselben in ausgedehnten, aber seichten und offenen Reservoirs, so daß das Wasser

in den Sommermonaten in vollkommen warmem und nahezu ungenießbarem Zustande der

Leitung entströmt. Außerdem sind die Reservoirs stets möglichst nahe der Stadt

angelegt und haben nur eine geringe Höhe, so daß der natürliche Druck nur für die

niedern Stadttheile und die gewöhnlich einstöckigen Häuser ausreicht; für höhere

Stadttheile und 2- bis 3stöckige Häuser ist neben dem Reservoir ein sogen.

Standrohr (Wasserthurm) errichtet, ein oben offener Blechcylinder von 1 bis 2m,5 Durchmesser und 50m und mehr Höhe, welcher statt des

Reservoir mit der Pumpenleitung in Verbindung gesetzt werden kann und die höher

gelegenen Objecte versorgt.Beispiele von Wasserversorgung ohne Hochreservoirs liefern u.a. Braunschweig

und Berlin.

Bei Feuersgefahr wird gleichfalls der Druck des Standrohres in Anwendung gebracht, um

bei den Hydranten eine größere Strahlhöhe zur Verfügung zu haben. Nachdem aber die

Errichtung dieser Standröhren und der darin enthaltenen Wasserkessel ein

außerordentlich kostspieliges Object ist, so hat der Ingenieur Birkinbine in Philadelphia, der Constructeur zahlreicher

Wasserversorgungsanlagen benachbarter Städte, eine andere Einrichtung erdacht, um

ohne großen Kostenaufwand einen hohen Wasserdruck bei Brandfällen disponibel zu

haben, während für den gewöhnlichen Gebrauch ein Niederdruckreservoir ausreicht, um

das Wasser in den ersten Stock zu leiten. Der dazu erforderliche Mechanismus für

eine Leitung von etwa 300mm Durchmesser ist

in der Maschinenhalle ausgestellt und in Figur 14 in der

Draufsicht skizzirt.

In derselben ist A die Druckleitung, welche von der

Wasserhaltungsmaschine zum Sammelreservoir führt, B der

Hauptstrang, welcher dem Reservoir das Wasser entnimmt und dasselbe zu dem

städtischen Rohrnetze leitet. Beide Leitungen sind an einer passenden Stelle durch

ein Querrohr C mit einander verbunden, die Communication

durch dasselbe ist jedoch für gewöhnliche Fälle durch den Drehschieber c unterbrochen, während ein zweiter, in der Leitung A enthaltener Drehschieber a

vollkommen offen ist und dem angepumpten Wasser den Weg zum Reservoir gestattet.

Wenn jedoch auf der Polizeistation oder im Pumpengebäude ein Feuer gemeldet wird,

kann gleichzeitig der Schieber a geschlossen und c geöffnet werden, so daß dann die Pumpe direct in die

Hauptleitung pumpt. Sobald der hierdurch hervorgebrachte Wasserdruck die Höhe des

Reservoir übersteigt, wird das Klappenventil b

automatisch geschlossen und jede Communication der Leitung B mit dem Reservoir unterbrochen, so daß nun bei entsprechendem Gang der

Pumpen eine beliebig hohe Spannung in der Leitung erzielt werden kann, deren Größe

nur durch die Widerstandsfähigkeit der Rohre begrenzt und dadurch regulirt wird, daß auf

der Pumpenleitung A ein Ventil v aufgesetzt ist, welches durch Hebel und Gewicht entsprechend belastet

wird und bei Ueberschreitung der Maximalspannung durch ein hinter dem Schieber a in A einmündendes Rohr s die Communication mit dem Reservoir wieder eröffnet.

Die gemeinschaftliche Bewegung der beiden Drehschieber a

und c geschieht durch einen Steuercylinder H, dessen Kolben mittels durchgehender Stange mit den

Bewegungshebeln der beiden Drehschieber verbunden ist; an beiden Enden dieses

Cylinders münden Rohrleitungen ein, welche zu der Polizeistation und zum

Pumpengebäude führen. In letzterm ist ein Reservoir durch Wasserdruck mit

comprimirter Luft gefüllt, aus welchem mittels eines Hahnes, sowohl von hier, als

von der Station aus, comprimirte Luft in das eine oder andere Ende des

Steuercylinders H geleitet und dadurch der Kolben sammt

den Drehschiebern im gewünschten Sinne verschoben werden kann. Bei Feuersgefahr kann

man dann direct an die nächstgelegenen Hydranten die Schläuche anschrauben und hat

sofort nach Verstellung der Drehschieber die ganze Gewalt der Pumpmaschine als

Feuerspritze zur Verfügung.

Nach diesem Systeme wurde von dem Erfinder die Wasserversorgung der Stadt

Mount-Joy in Pennsylvanien eingerichtet, welche in Folge dessen eine

bedeutende Reduction ihrer Versicherungsprämien erzielte; als Beispiel dessen wird

ein in der Mitte der Stadt liegendes Blockhaus von 2000 Dollars (etwa 7000 M.) Werth

angeführt, welches vor der Wasserleitung 15, und nach Einführung derselben

„nur“ mehr 5 pro Mille zu zahlen hatte.Diese hohen Versicherungsprämien trotz der besten Vorkehrungen gegen

Feuersgefahr können übrigens kaum überraschen, wenn man bedenkt, daß selbst

in New-York eine große Zahl inmitten der Stadt gelegener Häuser aus

Holzpfosten mit Breterverschalung hergestellt sind, und damit auch alle

umliegenden Gebäude der größten Gefahr aussetzen. Kommt hierzu die

excessive, ununterbrochene Hitze der letzten Monate und die allgemeine

Spielerei mit allem möglichen Feuerwerk, die an besondern Festtagen

entfaltet wird, so ist es wohl erklärlich, daß am 4. Juli, dem

hundertjährigen Unabhängigkeitsfeste, allein in New-York an hundert

Häuser in Brand gerathen sind. Dieses Städtchen von einigen Tausend Einwohnern hat ein Reservoir, etwa

25m über dem Mittlern Niveau der Stadt

gelegen, mit 2000cbm Wasserinhalt; 6000m Rohrleitung von 200 und 160mm Durchmesser, welcher auf 20at geprüft sind, und 30 Feuerhydranten mit

Verschraubung für je 3 Schläuche. Die Pumpenstation ist ca. 1km,5 vom Reservoir am Ufer eines kleinen

Flusses errichtet und enthält zwei doppeltwirkende Pumpen, welche von einer Turbine

von 1700mm Druckhöhe und 1100mm Durchmesser angetrieben werden. Der

Antrieb der Pumpe P mittels der Zahnräder n und m von der Welle w aus, welche durch Kegelräder von der Turbine T bewegt wird, ist aus Figur 15 (Grundriß der

Pumpenstation) ersichtlich; hier ist jedoch die Turbine außer Eingriff gezeichnet

und statt dessen die Verbindung mit der Dampfmaschine D

hergestellt, welche bei eintretendem Wassermangel für die Turbine in Betrieb gesetzt

wird. Das Aus- und Einlösen der beiden Stirnräder m und n', welche die Verbindung der Pumpe mit

der Turbine oder mit der Dampfmaschine vermitteln, geschieht durch Schrauben und die

Griffräder g, g' von Hand.

Bei K ist der Kessel für den Betrieb der Dampfmaschine

– ein Röhrenkessel, welcher bei Feuersgefahr sofort angeheizt wird und rasch

Dampf liefert; bei L endlich befindet sich der

Compressionsapparat für die zum Betrieb des Steuercylinders erforderliche

comprimirte Luft.

25. Adjustirbarer Schraubenschlüssel

von O. T. Bedell in New-York. (Fig. 16 bis

18 [c/3].)

Derselbe ist in Fig.

16 und 17 in Ansicht und Schnitt dargestellt und besteht aus einem

Führungsprisma a mit angeschmiedetem Kopf, aus einem

darauf frei verschiebbaren Backen b (Fig. 18) und aus einer

Schraube r, welche durch eine geränderte Scheibe s verdreht wird und dabei die in a geführte Mutter m verschiebt. Am Backen b ist eine Blattfeder d,

welche längs des Prismas a schleift und b in jeder beliebigen Stellung festhält; der Schlüssel

kann somit leicht durch Verschiebung des Backens b bis

zum Anschlag an den zu fassenden Gegenstand geschlossen werden, worauf die Mutter

m durch Drehen der Scheibe s nachgerückt wird, bis sie an den Backen b

anstößt und dessen Rückgang bis zum Zurückschrauben der Mutter m verhindert. Dieser Schraubenschlüssel soll nach Angabe

des Erfinders alle andern in Stärke, Dauerhaftigkeit, Einfachheit und bequemer

Handhabung übertreffen; jedenfalls ist die Schraube hier keiner so schädlichen

Einwirkung ausgesetzt wie bei den bekannten sogen. französischen

Schraubenschlüsseln.

26. Apparat zum Anbohren von

Wasser- und Gasleitungsröhren; von Wm. Young in Easton, Pa. (Fig. 19 bis

25 [c/4].)

Die in Figur

19 in zusammengesetztem Zustande und in Fig. 20 bis 23 in ihren

einzelnen Theilen dargestellte Vorrichtung hat den Zweck, das Anbohren von

Wasser- und Gasleitungsröhren zu ermöglichen, während dieselben unter Druck

stehen, so daß Abzweigungen von denselben abgeleitet werden können, ohne die

Hauptleitung absperren zu müssen.Für diesen Zweck sind schon verschiedene Apparate angegeben worden, so z.B.

von Schäffer und Budenberg 1860 157 76; Upward *1861 162 107;

J. Sommerville *1862 165 182; Cordier *1864 174 174.

Zu dem Behufe wird der

in Figur 22

separat gezeichnete Bügel über das Rohr gelegt, das in Figur 20 dargestellte

Wechselgehäuse e mit dem Futter f und dem Kautschukring g auf das Rohr

aufgepreßt und abgedichtet, der Wirbel (Fig. 21) eingesetzt und

so gestellt, daß er dem in Figur 23

veranschaulichten Bohrwerkzeuge den Durchgang gestattet; auf dieses wird sodann eine

Ratsche r (Fig. 19) aufgesetzt und

der Bohrer mit der Körnerschraube k an das Rohr gerückt

und beim Arbeiten successive vorgeschoben. Das Werkzeug ist gleichzeitig Bohrer,

Reibahle und Gewindbohrer, so daß in einer Operation das Loch fertig gebohrt und

geschnitten wird, ohne daß jedoch das im Hauptrohre enthaltene Wasser aus dem

Wechselgehäuse dringen kann, nachdem der Bohrer durch das genau passende Futter f (Fig. 20) abgedichtet

wird. Um das etwa doch durchsickernde Wasser abzuleiten, ist im Wechselgehäuse eine

Bohrung angebracht, an welche ein Kautschukschlauch p

(Fig. 19)

angesetzt ist. Nach vollendeter Bohrarbeit wird das Werkzeug herausgezogen und der

Wechsel (Fig.

21) geschlossen, hierauf der in Figur 24 gezeichnete Hahn

h mit dem langen Ansatzrohr, dessen Durchmesser

selbstverständlich mit dem Bohrer übereinstimmt, in das Wechselgehäuse eingeführt,

der Wirbel geöffnet und das Zweigrohr h in das gebohrte

Loch eingeschraubt, worauf der Bügel vom Hauptrohre abgenommen und das zweitheilig

construirte Wechselgehäuse e abgeschraubt wird.

Für den Fall, als der in Figur 24 dargestellte

Hahn h vermieden werden soll, genügt es, ein Zweigrohr,

welches in der aus Figur 25 ersichtlichen Weise zusammengesetzt ist, in das Hauptrohr

einzuschrauben. Hier ist zwischen den beiden durch schwaches Anziehen der Muffe

verbundenen Röhren eine dünne Glasplatte eingelegt und durch Kautschukringe auf

beiden Seiten abgedichtet. Nach Befestigung des Rohres und Completirung der Leitung

wird dann die Communication mit dem Hauptrohr einfach dadurch hergestellt, daß das

eine der beiden Rohre fester angedreht wird, worauf die Glasplatte zerspringt und

die Splitter von dem durchströmenden Wasser rasch ausgewaschen werden.

27. Patterson's Druckblöcke für

Holzhobelmaschinen. (Fig. 26 [d/2].)

Die gewöhnlich bei Holzhobelmaschinen angewendeten Pressionsrollen haben den

Nachtheil, daß sie vermöge ihrer Form das zu hobelnde Bret nicht unmittelbar vor dem

Messerkopf halten können und so bei schwachen Bretern schädliche Schwankungen

gestatten, besonders, wenn das eine Ende eines zu hobelnden Bretes die

Frictionsrolle noch nicht erreicht oder schon verlassen hat, wie dies regelmäßig

beim Einschieben oder

Abnehmen eines Bretes geschieht. Um dies zu vermeiden, wendet C. R. Patterson aus Pittston (Pennsylvanien) zwei Reihen von

Druckblöcken an, welche vor und hinter dem Messerkopfe in je einem Querarme a oder b des

Maschinengestelles mit Frictionsrollen gehalten und durch Kautschukfedern f und g, welche durch

Schrauben s und t

anzuspannen sind, unabhängig von einander nach abwärts gedrückt werden. Auf diese

Weise können sich die Blöcke genau den Unebenheiten des eintretenden Bretes

anschmiegen und halten es auf beiden Seiten des Messerkopfes fast unmittelbar bei

der Schnittkante fest. Da bei den amerikanischen Holzhobelmaschinen die Messer in

der Richtung gegen die Bewegung der herankommenden rauhen Holzoberfläche

arbeitenVgl. Prechtl's technologische Encyklopädie, 3.

Supplementband S. 493., so verhütet der Druckblock auch das Reißen und Splittern des Holzes.

28. Raddin's automatisch schließende

Waggonkupplung. (Fig. 27 [d/4].)

Nachdem die amerikanischen Wagenkupplungen durchaus ohne Vorrichtungen zum Verlängern

oder Verkürzen, nachdem sie ferner alle einseitig sind, ohne Nothketten und ohne

Höhenadjustirung, so ist auch die Construction einer automatisch schließenden

Kupplung eine außerordentlich leichte Aufgabe, und wir führen die in Figur 27 skizzirte

Kupplung als einfachste und beste verschiedener ähnlichen Ausstellungsobjecte

hauptsächlich deshalb hier an, um darzulegen, wie verschiedene Gestalt dasselbe

technische ProblemVgl. Fuchs *1874 212

203. Brockelbank *1875 216 24. Massing *1875 218 23. Obermaier

*1876 219 494. unter verschiedenen Himmelsstrichen annehmen kann.

A ist ein gußeiserner Barren, welcher mit dem

Wagengestelle verbunden ist, und der vorn in einen offenen Kasten ausgeht, welcher

durch eine Scheidewand in zwei Theile getheilt ist, um je nach der Höhenlage der zu

kuppelnden Wagen den Kupplungsbügel oben oder unten einzulegen; bei zu großen

Höhendifferenzen pflegt man auch abgebogene Kupplungsglieder zu nehmen, deren der

Zugführer immer welche im Vorrath hat. Insoweit stimmt die hier skizzirte Kupplung

vollkommen mit der gewöhnlichen und allgemein verbreiteten überein, bei welcher es

die Aufgabe des bedienenden Arbeiters ist, den Kupplungsbügel der einen in die

Oeffnung der andern Kupplung einzuführen und nach erfolgtem Zusammenstoßen der

Waggons den Kupplungsbolzen durchzustecken. Statt dessen hat die Raddin'sche

Kupplung den Kupplungsschuh in der Mitte gespalten und eine Klaue c eingesetzt, die um einen Zapfen i drehbar ist und in Folge ihres Uebergewichtes sofort nach vorwärts fällt, sowie die

Kupplungsbolzen ausgezogen und der Bügel ausgehängt ist. Dabei unterstützt die

vorgefallene Klaue c den Bolzen b in seiner höchsten Stellung, wie dies auf der linken Seite der Figur 27

dargestellt, während auf der rechten Seite ersichtlich ist, wie der Kupplungsbügel

bei zurückgeschobener Klaue c im Innern des Gehäuses

festgehalten und am Herabsinken gehindert wird. In dieser Lage genügt es dann

einfach, die Waggons zusammen zu schieben, worauf die Klaue c der linken Seite zurückweicht, der Kupplungsbolzen b einfällt und die Kupplung geschlossen ist.

(Fortsetzung folgt.)

Tafeln