| Titel: | Ueber Hanfseil-Transmission; von K. Keller. |

| Fundstelle: | Band 221, Jahrgang 1876, S. 412 |

| Download: | XML |

Ueber Hanfseil-Transmission; von K. Keller.

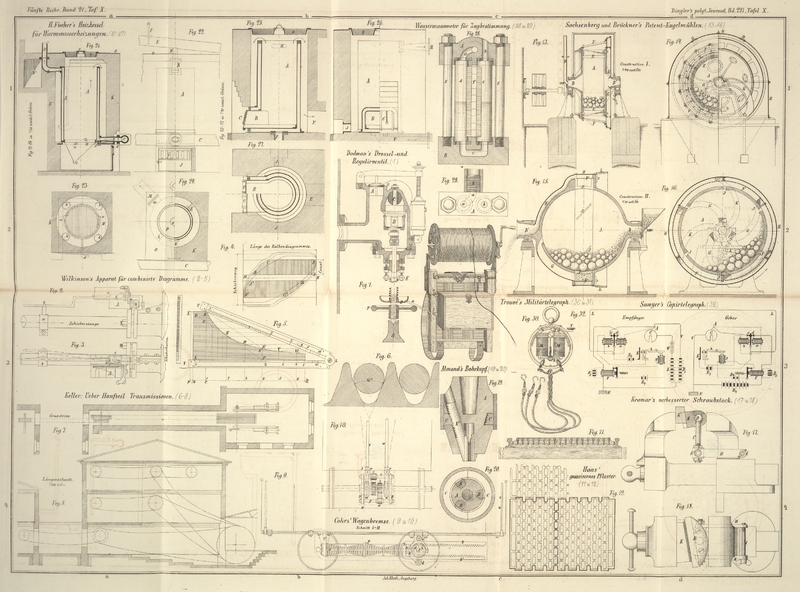

Mit Abbildungen auf Taf.

X [a/3].

Keller, über Hanfseiltransmission.

Unstreitig eines der interessantem Systeme von Transmissionen zeigt die

Hanfseiltransmission (1876 220 189). Das

Uebereinstimmende dieser Art von Kraftübertragung mit der Drahtseiltransmission

liegt in der Benützung von Seilen, welche endlos um die beiden in Verbindung zu

setzenden Triebrollen geschlungen werden; doch unterscheiden sich diese beiden Arten

von Seiltransmissionen insbesondere dadurch, daß bei der Drahtseiltransmission für

die Verbindung von zwei Stellen nur stets ein oder im äußersten Falle zwei Seile

angewendet werden, während bei der Transmission mit Hanfseilen stets eine größere

Anzahl derselben (bis 12 oder noch mehr) benützt werden. Alle diese Seile liegen

neben einander auf den für jedes einzelne Seil mit einer besondern keilförmigen

Rille versehenen Seilscheiben oder Seiltrommeln. Dieser Hanfseilbetrieb selbst ist

erst in neuerer Zeit aus Schottland, wo er vor etwa 10 Jahren eingeführt wurde, nach

Deutschland gekommen, bislang aber hier nur in wenigen Ausführungen zu treffen. Ich

erwähne als die mir theilweise persönlich, theilweise durch Zeichnungen bekannten:

die Anlage der Jute-Spinnerei und Weberei (früher Hieronymus und Comp.) in BonnAus England geliefert., diejenige der Baumwollspinnerei von J. A. Lindgens'

Erben in Hochneukirch a. d. M. Gladbach-Dürener BahnNach dem Project des Civil-Ingenieurs Kley

in Bonn ausgeführt., und eine kleinere Anlage in Eberstadt bei Darmstadt in der Illig'schen PapierfabrikAus der Fabrik von Dahm und Mönkemöller in Bonn.; ferner eine Anlage in Christiania und eine solche in Galway in Irland. Die

großartigste dieser erwähnten Anlagen ist entschieden diejenige von Hochneukirch,

aber leider gewesen, indem dieselbe vor einiger Zeit total abbrannte. Die Besitzer

derselben lassen aber auch für den Wiederaufbau der Spinnerei Hanfseilbetrieb

einrichten, eine Thatsache, welche entschieden zu Gunsten dieser Betriebsmethode

spricht.

Bei allen Ausführungen ist auf der Hauptmaschinenachse eine breite, gleichzeitig als

Schwungrad dienende Scheibe oder Trommel angebracht, welche so viele Rillen enthält,

als Seile darauf gelegt werden sollen. Das Profil dieser Rillen ist das in Figur 6 in 1/2 natürlicher

Größe dargestellte und angewendet für ein Seil von 2 Zoll engl. oder 5cm Durchmesser. Die Conicität (Keilform)

der Rillen scheint nothwendig, um wegen der dadurch erhöhten Reibung zwischen Seil

und Trommelumfang eine möglichst geringe Seilspannung nöthig zu haben. Freilich

führt diese Keilform der Rillen einen später noch zu erwähnenden Uebelstand mit

sich.

Die Anstrengung der Seile ist eine zweifache, zum einen Theil bedingt durch die

Längenspannung, zum andern Theile veranlaßt durch die Biegung des Seiles. Wenn der

Durchmesser der benützten Seilscheiben oder Trommeln auf der ersten getriebenen

Welle nicht kleiner als der 45- bis 50fache Seildurchmesser genommen wird, so

kann die durch die Biegung entstehende Mehrspannung füglich vernachlässigt werden.

Der Durchmesser der als Schwungrad dienenden Seiltrommel soll dann noch einmal so

groß, also etwa 90 bis 100 mal so groß wie der Seildurchmesser genommen werden.

Berücksichtigen wir nur die Längenspannung, so ist die Anstrengung, welche bei

dieser Betriebsmethode, so viel sich aus Ausführungen rechnen läßt, einem einzelnen

Seile zugemuthet wird, sehr gering, nur etwa 7,5 bis 8k pro 1qc des Seilquerschnittes, d.h. des Querschnittes des das Seil einhüllenden

Cylinders, woraus für den effectiven Seilmaterialquerschnitt eine Anstrengung von

etwa 10k resultirt.

Die bis heute benützten Seile sind aus Hanf oder Jute gefertigt und zwar aus drei

Litzen gedreht, und besitzen dieselben einen Durchmesser des umhüllenden Cylinders

von 3, 4, 4,5 und 5cm. Versuche mit andern

Materialien, z.B. Baumwolle, sind nicht genügend gemacht. Lederseile sind

versuchsweise angewendet, aber als bei Weitem zu theuer gefunden worden. Diese

Anstrengung von 7,5 bis 8k des äußern oder

auch von 10k des effectiven Querschnittes

ist äußerst gering, zumal im Vergleich zu derjenigen, welche die bei Hebezeugen

angewendeten Seile in der Regel auszuhalten haben (etwa 100k pro 1qc des umschriebenen Kreisquerschnittes). Es ergibt sich somit für die

genannten vier Seilgrößen eine zulässige Totalspannung von beziehungsweise

54 98 124 152k.

Nimmt man mit Vernachlässigung der keilförmigen Rillen an, daß von den beiden

verschiedenen im Seile herrschenden Spannungen die größere im treibenden Theile

zweimal so groß sei als die kleinere im nachgezogenen, so ergibt sich als die am

Umfange der Seilscheiben zu übertragende Kraft beziehungsweise

27 49 62 76k,

und bei einer Geschwindigkeit des Seiles oder des

Scheibenumfanges von 10m pro Secunde eine

Arbeitsleistung beziehungsweise

270

490 620 760mk oder

3,6 6,5

8,6 10e,1.

Für andere Geschwindigkeiten ergäbe sich die Leistung im Verhältniß größer. So ließe

sich beispielsweise die Anzahl der anzuwendenden Seile bestimmen, wenn dieselben

4cm,5 Durchmesser haben und bei 15m Geschwindigkeit 90e übertragen sollen, mit

A = 90/8,6 × 10/15 = 7 Stück.

Zweckmäßig nimmt man dann für die Anzahl der Seile noch ein

Stück mehr, damit auch für den Fall der Reparatur eines solchen die übrigen nicht

stärker als mit der Maximalspannung von 7,5 bis 8k belastet werden. Unbedingt nöthig ist dies in dem Falle, daß bei

geringen zu übertragenden Kräften etwa nur ein einziges Seil genügte. Die Anwendung

eines einzigen Seiles ist aber erfahrungsgemäß unzulässig, insbesondere für die

erste und einzige Kraftübertragung von der Schwungradscheibe aus. Infolge eines

zufälligen Stoßes oder eines unerwarteten heftigen Widerstandes könnte dieses eine

Seil reißen, und wenn gerade Niemand an der Maschine ist, dieselbe plötzlich derart

ins Laufen gerathen, daß sie selbst im höchsten Grade gefährdet würde.

Ein Anstand, und zwar oft ein nicht geringer, ergibt sich bei den vielen Seilen durch

die vielen Verbindungsstellen (Flechtstellen). Es ist in Folge dieses Umstandes wohl

kaum möglich, alle Seile auf mathematisch genau gleiche Länge zu flechten. Durch die

verschiedenen Längen ist aber eine verschiedene Einsenkung bedingt, welche sich auch

ergibt, wenn die Flechtung selbst bei den verschiedenen Seilen in verschiedenem

Grade nachläßt. Hieraus entsteht sodann eine ungleiche Vertheilung der zu

übertragenden Kraft auf die einzelnen Seile. Dies kann jedoch einen erheblichen

Nachtheil nicht herbeiführen; denn wenn nur überhaupt genug Seile angewendet sind,

so ist die Mehrbelastung, welche in Folge dieser Verhältnisse auf einzelne Seile

trifft, noch lange nicht im Stande, schädlichen Einfluß auf die Festigkeit derselben

auszuüben, sondern es werden sich die mehrbelasteten Seile nur im Verhältniß zu den

weniger in Anspruch genommenen etwas mehr recken, und hierdurch von selbst mit der

Zeit ein gewisser Gleichgewichtszustand sich herstellen. Zudem kann, wie ich mich

selbst überzeugt habe, eine Flechtstelle, welche etwa zu sehr nachgegeben hat,

leicht gelöst, und die zwei Enden rasch auf andere Seillänge gesplissen werden. Daß

dieses Spleissen ebenso gelernt und geübt sein muß, wie die ähnliche Operation bei

Drahtseilen, ist

natürlich. Vor Allem muß dabei ein Augenmerk darauf gerichtet werden, daß das Seil

an der Flechtstelle, welche immerhin eine Gesammtlänge von mindestens 2m hat, nicht erheblich dicker ausfällt als

an den übrigen Stellen; sonst tritt jener Uebelstand ein, welchen ich oben, als

durch die keilförmigen Seilrinnen veranlaßt, erwähnt habe. Es können nämlich die

dickern Stellen sich nicht so tief in die keilförmigen Rinnen einlegen wie die

übrigen, und läuft also das Seil mit seinen dickern Stellen effectiv in einem Kreise

von größerm Durchmesser als mit den dünnern; die Folge davon ist ein steter Wechsel

in den Geschwindigkeiten, Einsenkungen und Spannungen, was bei einer Transmission

mit vielen Seilen für das Auge einen äußerst unangenehmen Eindruck macht. Doch habe

ich die Ueberzeugung gewonnen, daß dieser Uebelstand bei einiger Uebung im Flechten

vollkommen oder doch nahezu vollkommen vermieden werden kann.

Daß das Ausdrehen der Seilrinnen auf ganz genau gleiche Durchmesser und Profilformen

geschehen muß, ist selbstverständlich.

Betreffs der allgemeinen Disposition dieses Seilbetriebes bedarf es nur noch der

Erwähnung, daß man das schlaffe Seil in der Regel oben laufen läßt, da dann der für

den ganzen Seillauf benöthtigte Raum nicht so groß ist, als wenn das schlaffe Seil

mit seiner bedeutenden Einsenkung unten läuft. Zweckmäßig erscheint es

erfahrungsgemäß ferner, wenn man den Seillauf, insbesondere jenen der ersten

Haupttransmission (von der Schwungradscheibe auf die erste getriebene Scheibe), von

den eigentlichen Arbeitsräumen getrennt, etwa in einem eigenen gemauerten Gange,

anbringt, wie dies in dem erwähnten Bonner Etablissement zu sehen ist und auch bei

dem Neubau der Spinnerei von J. A. Lindgens' Erben in

Hochneukirch ausgeführt wird. Die Skizze in Fig. 7 und 8 mag die ganze

Einrichtung veranschaulichen.

Ein vollkommen senkrechter Betrieb, d.h. die Verbindung zweier senkrecht über

einander liegenden Rollen durch Hanfseile soll nicht gemacht werden.

In Folge des ungemein ruhigen Ganges dieser Transmission, welche sich (im Gegensatz

zu dem Räderbetrieb) durch keinerlei Geräusch bemerkbar macht, ist auch die

Abnützung der bewegten Theile, Lager u.s.w. auf ein Minimum reducirt, abgesehen

davon, daß die ganze Anlage bei Transmissionen in obere Stockwerke überhaupt viel

einfacher wird, als man es auf die gewöhnliche Weise mit Königswelle und conischen

Rädern zu erreichen im Stande ist. Daß die Reparaturkosten verschwindend kleine

sind, mag daraus folgen, daß gemäß ganz zuverlässiger persönlicher Mittheilungen ein

Satz Seile mindestens 3 Jahre in vollkommen brauchbarem Zustande bleibt, nach andern Mittheilungen die

durchschnittlich aufzuwendenden Kosten bei 400e etwa 400 M., mithin pro 1e etwa

1 M. betragen.

Schließlich mögen einige Beispiele von ausgeführten Seiltransmissions-Anlagen

in nachstehender Tabelle geordnet folgen.

Kraftbedarf.

Schwungrad-scheibe.

Erste getriebene Scheide.

Seile.

Nr.

Nr.

Um-drehungen.

Durch-messer.

Um-drehungen.

Durch-messer.

Anzahl.

Durch-messer.

Geschwindig-keit.

e

cm

cm

cm

m

I

88

55

550

150

200

7

5

15,8

II

75

55

550

215

140

–

5

15,8

III

270

120

366

240

183

13

4,5

23,0

IV

120

70

457

210

152

8

–

17,2

I und II Spinnereien von S. A. Lindgens' Erben in

Hochneukirch.

III Seildugsfabrik von Henry Heyerdahl in Christiania.

IV Galway Sacking Canvas Manufacturing Company in Galway (Irland).

Nennt man endlich

Δ den Durchmesser des Seiles in

Centimeter,

P die totale,

p die durch ein Seil zu übertragende

Umfangskraft,

a die Anzahl der Seile,

so ergibt sich mit k = 7k,5 zulässiger Anstrengung des

Kreisquerschnittes

Δ = 0,58 √(P/a) × 0,58

√p.

Bezeichnet ferner

R den Halbmesser der Seilscheibe,

N die Anzahl der Pferdestärken,

n die Umdrehungszahl,

so kann auch gesetzt werden

Textabbildung Bd. 221, S. 415

Zur Bestimmung der Seilcurven brauchen wir das Verhältniß y zwischen der größten, im ersten Seile vorkommenden Spannung T bezieh. T₁ und

seinem Gewichte γ pro laufenden Meter, und zwar

kann dieses gesetzt werden:

y = T/γ = 80 für das straffe Seil und

y = T₁/γ = 40

für das schlaffe Seil,

worauf die Verzeichnung der Seilcurve auf bekannte Weise

durchzuführen ist. (Nach der Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, 1876 S.

397.)

Tafeln