| Titel: | Wagenbremse von J. H. Cohrs in Hamburg. |

| Fundstelle: | Band 221, Jahrgang 1876, S. 416 |

| Download: | XML |

Wagenbremse von J. H. Cohrs in Hamburg.

Mit Abbildungen auf Taf.

X [b. c/4].

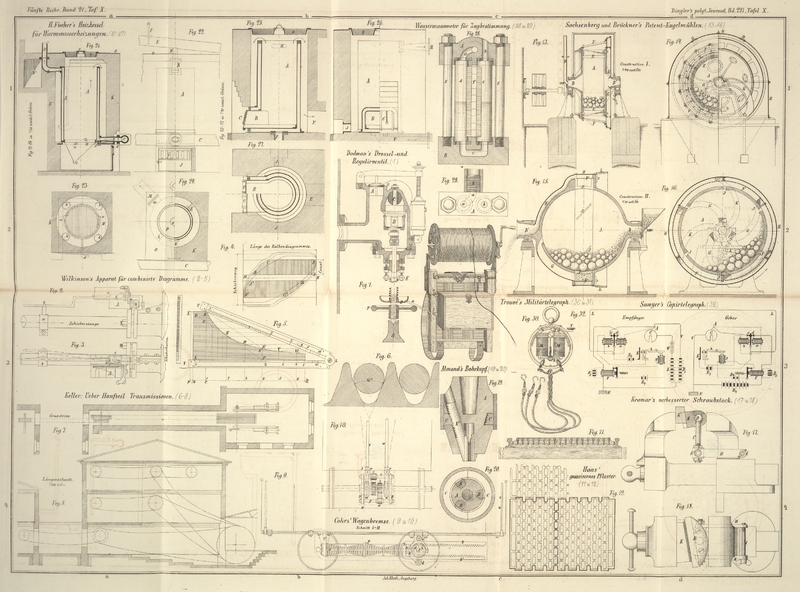

Cohr's Wagenbremse.

Dieser zunächst für Pferdebahnwagen bestimmten Bremse liegt das Bestreben zu Grunde,

die durch das Bremsen consumirte lebendige Kraft des Wagens für seine Ingangsetzung

wieder nutzbar zu machen und so die Bespannung möglichst zu schonen. Es wird deshalb

die lebendige Kraft in Federspannung umgesetzt, und diese beim Losbremsen auf die

Wagenräder, resp. deren Achsen übertragen. Zu diesem Zweck ist, wie aus den dem

bayerischen Industrie- und Gewerbeblatt, 1876 S. 18 entnommenen Figuren 9 und

10

ersichtlich, zwischen den Wagenachsen ein Satz starker Federn F angebracht, welche durch Verschieben zweier mit einander verbundenen

Zahnstangen Z, Z' zusammen gedrückt werden können,

umgekehrt also bei ihrer Ausdehnung einen entsprechenden Druck auf diese Zahnstangen

ausüben. Die Federn sind über eine Stange k geschoben,

deren Enden in einem Bock C und einer Traverse g befestigt sind; letztere sitzt zwischen zwei kräftigen

Trägern B und D, welche

einerseits mit dem Bock C verschraubt sind, anderseits

aber lose auf der Wagenachse A sitzen und hier durch

zwei Distanzbolzen e und f

gegen einander abgesteift sind.

Die Zahnstangen Z, Z' werden theils von der Stange k, welche durch deren Verbindungsstück x hindurch geht, theils von einer auf den Distanzbolzen

f geschobenen Rolle d

getragen; sie stehen mit zwei Getrieben a und b in Eingriff, welche lose auf der Wagenachse A sitzen, mit dieser aber durch die (Klauen- oder

Frictions-) Kupplungen m und n verbunden werden können. Eine Laufrolle c auf dem Bolzen e sichert

gemeinschaftlich mit der Rolle d den richtigen Eingriff

der Zahnstangen und Getriebe, eine Feder h zwischen der

Traverse g und dem Verbindungsstück x die stetige Berührung des letztern mit den Federn F.

Bewegt sich nun der Wagen in der Richtung des Pfeiles Figur 9, und wird mittels des Hebels w die Kupplung n eingerückt,

so wird das Getriebe b durch die Wagenachse mitgenommen,

die Zahnstangen werden verschoben und die Federn F

zusammen gedrückt. Ist dann der Wagen durch den hierdurch bedingten Aufwand an

lebendiger Kraft nahezu in Ruhe, so wird mittels des Hebels v auch die Kupplung m eingerückt, worauf die

beiden Getriebe a und b die

Zahnstangen in entgegengesetzten Richtungen zu verschieben suchen und so der

gänzliche Stillstand des Wagens erfolgen muß.

Soll der Wagen dann wieder in Bewegung gesetzt werden, so wird nach Ausrückung der

Kupplung n das Rad b wieder

frei, und die Federn können nun bei ihrer Ausdehnung durch die Zahnstange Z auf das mit der Radachse noch gekuppelte Getriebe a wirken, wodurch der Wagen abzüglich der

Reibungsverluste mit derselben Kraft vorwärts getrieben wird, welche beim Bremsen

von den Federn aufgenommen wurde. Soll die Bremse nicht auf gänzlichen Stillstand,

sondern blos auf eine Verminderung der Geschwindigkeit des Wagens wirken, so braucht

bei der dem Pfeil entsprechenden Drehungsrichtung blos die Kupplung n mehrmals hinter einander ein- und ausgerückt zu

werden. In diesem Falle geht natürlich die lebendige Kraft wie bei Anwendung

gewöhnlicher Bremsen verloren.

Damit nicht etwa durch Unachtsamkeit des Bremsers ein Zahnbruch eintreten könne, sind

die Zähne in der Nähe des Verbindungsstückes weggelassen; die schon genannte Feder

h sichert jedoch die für den sofortigen Eingriff

nothwendige Berührung der beiden ersten Zähne mit den Getrieben.

Die Bremse ist bei beiden Bewegungsrichtungen des Wagens vom vordern Führerstand aus

zu bedienen, da die Hebel v, w auch bei v', w' auf die Wellen r, r'

aufgesteckt werden können. Uebrigens können bei entsprechender Anordnung die

Kupplungen m und n auch

durch einen einzigen Hebel bethätigt werden. Ein in den Abbildungen punktirt

angedeuteter Blechkasten soll den ganzen Bremsapparat vor dem Verschmutzen

schützen.

Diese vom Erfinder patentirte Wagenbremse ist in der vorliegenden Form nur für solche

Wagen zu gebrauchen, bei welchen die Räder fest auf den Achsen sitzen. Indeß wäre

ihre Anwendung auch für Wagen mit losen Rädern ohne besondere Schwierigkeit möglich,

wenn sie für solche überhaupt Werth hätte.

F. H.

Tafeln