| Titel: | Heizkessel für Warmwasserheizungen; von Hermann Fischer. |

| Autor: | Hermann Fischer |

| Fundstelle: | Band 221, Jahrgang 1876, S. 424 |

| Download: | XML |

Heizkessel für Warmwasserheizungen; von Hermann Fischer.

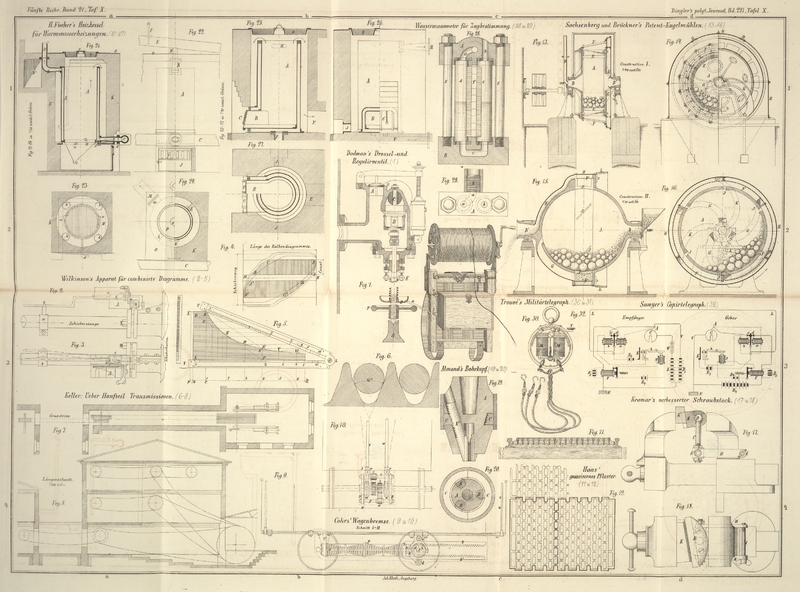

Mit Abbildungen auf Taf.

X [a/1].

Fischer's Heizkessel für Warmwasserheizungen.

Für die Erwärmung von Wohnräumen, Gewächshäusern u.s.w. mit warmem Wasser ist in der

Regel die Bequemlichkeit der Bedienung eine so berechtigte Forderung, daß man zu

ihren Gunsten unbedenklich das Opfer theueren Brennmaterials bringen kann. So finden

wir von verschiedenen Constructeuren Koke als Brennmaterial angewendet, um sogen.

Füll- oder Schüttfeuerungen benützen zu können. Wenn diese richtig angeordnet

werden, so bedürfen sie nicht allein wenig Bedienung während des Tages, so daß sie

stundenlang ohne jede Beaufsichtigung gelassen werden können, sondern sie gestatten

auch eine letztmalige Beschickung des Abends, welche das Feuer während der Nacht

nährt, so daß das Wasser der Heizung am Morgen noch fast seine normale Temperatur

hat. Dieses letztere ist von hervorragendem Werth namentlich für Gewächshäuser,

deren dünne Glaswände und leichte Eisenconstruction eine sehr geringe Wärmecapacität

besitzen, so daß im Interesse einer gleichförmigen Temperatur der Räume eine

möglichst gleichförmige Wärmeabgabe des Heizkörpers erforderlich ist. Man wählt

deshalb den Fassungsraum der Heizkörper gegenüber deren Wärme abgebenden Flächen

recht groß; man gibt den Heizröhren einen großen Durchmesser, damit dieselben für

jeden Quadratmeter der Heizfläche möglichst viel Wasser enthalten. Wenn das Feuer

aber des Abends ausgelöscht war, so werden so bedeutende Anforderungen an den

Wärmegehalt der in Rede stehenden Wassermassen gestellt, daß deren Temperatur

erheblich sinkt, mit ihr natürlich die Wärmeabgabe an die umgebende Luft. Nach

Beginn des Heizens, am Morgen, muß nothwendigerweise zunächst die dem Wasser

entzogene Wärmemenge ersetzt werden, bis die normale Wärmeabgabe wieder eintritt. Da

dies nur zu einer Zeit geschieht, während welcher in der Regel – wegen der

niedrigen Temperatur im Freien – die stärksten Anforderungen an die Heizanlage gemacht

werden, so ist ein intensives Bedienen der Feuerung erforderlich, dem später ein

mäßigeres Feuern zu folgen hat. Hierdurch ist es dem Heizer sehr erschwert, sich ein

nothwendiges praktisches Gefühl für den erforderlichen Grad des Heizens zu

verschaffen.

Für Wohnungen kommt hauptsächlich die bequeme Bedienung in Frage, indem die Feuerung

des Heizkessels irgend einem Dienstboten, welcher seine andern Obliegenheiten nicht

vernachlässigen darf, als Nebengeschäft übertragen zu werden pflegt. Daneben ist die

gleichförmige Erwärmung gewiß auch eine große Annehmlichkeit. Die Verwendung eines

um 10 bis 15 Proc. theueren Brennmaterials, der Koke, ist daher angesichts der damit

verbundenen Vortheile gewiß zu rechtfertigen.

Trotzdem findet man derartige Wasserheizkessel mit Schüttfeuerung fast gar nicht

beschrieben. Das mag es rechtfertigen, daß ich hier zwei Kesselconstructionen

veröffentliche, welche von mir vielfach ausgeführt worden sind. Es stellen zunächst

die Figuren

21 bis 24 in 1/30 natürlicher Größe einen Kessel für eine größere Anlage dar.

Figur 21

ist ein Verticalschnitt, Figur 22 eine

Vorderansicht, Figur 23 ein Horizontalschnitt, nach Wegnahme des Kessels, und Figur 24 zur

Hälfte ein Horizontalschnitt durch den Kessel nebst dessen Mauerwerk, zur Hälfte

eine Oberansicht desselben. Vier derartige Kessel sind neben einander aufgestellt

und dienen für ein und dieselbe Leitung.

Der eigentliche Kessel A besteht aus zwei concentrischen

Blechcylindern, zwischen welche Flacheisenringe – je einer an jedem Ende

– genietet sind, so daß ein wasserdichter Hohlcylinder entsteht. Mit diesem

Kessel sind zwei gußeiserne Rohrstutzen B durch Nieten

verbunden, welche, je an einem Rande befindlich, die Zu- und Abführung des

Wassers vermitteln. Zu dem Zwecke sind die Stutzen in der Nähe des Kessels flach

geformt (vgl. besonders Figur 22), während sie an

dem entgegengesetzten Ende, mit welchem sie an die Leitungsröhren C und D geschraubt werden,

kreisförmig sind. Der Kessel A ruht auf einer

gußeisernen viereckigen Platte H, die ihrerseits mit

drei Kanten auf Mauerwerk, mit der vierten Kante auf den Rahmen der Thür J sich stützt. Die innere Fläche der Ummauerung K ist dem Kessel concentrisch; aus ihr hervor treten

zwei Zungen L (in Fig. 21 und 24

ersichtlich), welche nicht bis auf die Platte H reichen.

Am obern Ende des Kessels schließt sich das Mauerwerk auf dem halben Umfange

– von Zunge L zu Zunge L – dicht an den Kesselrand, und befindet sich hier der Rauchcanal

M, welcher die abgekühlten Verbrennungsgase dem

gemeinschaftlichen Rauchcanal N zuführt. Der andere

halbe obere Kesselrand steht soweit von dem dort nach innen übergekragten

Mauerwerk zurück (Fig. 21), daß ein niedriger aber breiter Canal frei bleibt. Die obere

Fläche des Mauerwerkes ist mit einer eisernen Platte O

bedeckt, in der ein ausgemauerter Deckel P liegt,

welcher das Ganze oben schließt. Unten begrenzt ein Rost Q den innern Raum des Kessels. Der Rost Q wird

durch die kleine, mittels Klappe p zu verschließende

Oeffnung des Deckels P gespeist.

Die Verbrennungsgase steigen zunächst im Innern des Kessels empor, überschreiten

dessen freie Kante und bespülen seine halbe äußere Fläche, indem sie sich nach unten

bewegen, passiren die beiden von den Zungen L

freigelassenen Räume (vgl. Fig. 21) in horizontaler

Richtung, um aufwärts strömend an die andere Hälfte der Kesselaußenfläche Wärme

abzugeben, und gelangen, den Canal M passirend, in den

gemeinschaftlichen Rauchcanal N. Die Regulirung des

Zuges geschieht theils mittels des durchbrochenen Schiebers i der Thür J, theils durch den Schieber m des Canales M.

Der Rost Q ist in einem Stück gegossen, mit ihm zwei

Zapfen a, a, deren gemeinschaftliche Achse hinter dem

Mittelpunkte des Rostes liegt. In der Platte H befinden

sich zwei Schlitze, deren Lage und Weite der Lage und Dicke der Zapfen a, a angepaßt ist. Nachdem diese beiden Schlitze von

unten mit kleinen Deckeln geschlossen sind und der auf der Platte stehende

Kesselrand dieselben von oben geschlossen hat, bilden sie sichere Lagerungen für die

Zapfen a, a des Rostes. Den nöthigen dritten Stützpunkt

des Rostes bietet das aufgebogene Ende des Schiebers d.

Soll der Rost gereinigt werden, was bei mittelgutem Brennmaterial etwa jeden zweiten

Tag nöthig wird, so schließt man die Thür J nebst dem

Schieber i und auch den Rauchschieber m, und zieht den Schieber d

nach außen, worauf der Rost, sich um seine Zapfen a, a

drehend, umkippt und Schlacken sowie andere Unreinigkeiten in den Aschenraum

abwirft. Nachdem man vermuthen kann, daß sich der aufgewirbelte Staub gelegt, öffnet

man die Thüre J, ergreift mit einem Haken die mit dem

Rost verbundene Oehse e, zieht den Rost in seine

horizontale Lage zurück und schiebt den Schieber d vor.

Die Reinigung findet daher rasch und mit geringer Mühe statt. Die Verstopfungen des

Rostes durch Asche werden von Zeit zu Zeit mittels eines Hakens gehoben, welcher

durch die Schlitze des Schiebers i gesteckt wird. Eine

Auswechslung des Rostes kann leicht stattfinden nach Wegnahme der Deckel, welche den

Boden der Lagerungen von a, a bilden. Der Ruß u.s.w.,

welcher sich in der ringförmigen hohlen Umfassung des Kessels ablagert, wird entfernt durch

die vier ovalen Handlöcher h; dieselben sind mit

leichten Deckeln geschlossen.

Zu weiterer Orientirungs mag noch erwähnt werden, daß C

das Rohr bezeichnet, welches das abgekühlte Wasser den Heizkesseln zuführt, während

E das warme Wasser in die zu beheizenden Räume

leitet. F bezeichnet ein in Metall gefaßtes Thermometer,

dessen Kugel unmittelbar vom Wasser umspült wird.

Einen Kessel für kleinere Anlagen zeigen die Figuren 25 bis 27 in 1/20 der

wahren Größe. Figur

25 ist ein Verticalschnitt durch die Achse des Kessels und diejenige

seines Schürhalses; Figur 26 linke Hälfte zeigt einen Schnitt durch den halben Schürhals und

einen Theil des Mauerwerkes, rechte Hälfte eine halbe Vorderansicht; Figur 27 endlich ist zur

Hälfte ein Horizontalschnitt durch den Kessel mit Schürhals, zur Hälfte ein solcher

über dem Schürhals.

Die obere Partie des Kessels A (Fig. 25) ist in derselben

Weise construirt, wie der betreffende Theil des vorhin beschriebenen Kessels. Unten

dagegen haben beide Blechcylinder winkelrechte Ansätze, die an ihrem Ende wieder

durch zwischengenietetes Flacheisen verbunden sind und den Schürhals B bilden. Der Kessel ist unten durch eine angenietete

ebene Platte geschlossen, welche auf dem Boden ruht. Der Schürhals wird durch zwei

halbe Klappen C geschlossen, die auf dem festen Bolzen,

um welchen sie sich drehen, in der Richtung des Bolzens verschiebbar sind. Das

Mauerwerk umschließt den Kessel concentrisch, einen ringförmigen Raum für die

Verbrennungsgase freilassend, und der ganze Feuerraum ist durch einen ausgemauerten

Deckel D geschlossen, in welchem sich die verschließbare

Oeffnung zum Einwerfen des Brennmaterials befindet.

Der Kessel hat keinen Rost; die Luft wird seitwärts durch den Schürhals eingeführt,

wie es bei den Meidinger'schen Füllöfen, die mir bei der ersten Ausführung eines

solchen Kessels als Muster dienten, der Fall ist. Wenn noch erwähnt wird, daß E (Fig. 25 und 27) den

Rauchabzugscanal bezeichnet, so ist die Bewegung des Rauches, von seinem

Entstehungsorte aus bis zum Verlassen des Heizkessels, ohne weiteres klar.

Das Rohr F führt das abgekühlte Wasser in den Kessel

zurück, das Rohr H das erwärmte Wasser zu den

Heizkörpern. J bezeichnet durch Thüren verschließbare

Oeffnungen zur Entfernung von Ruß und Flugasche.

Die Regulirung des Feuers geschieht hier ausschließlich durch das Verschieben der

Thüren oder Klappen C. Sobald eine Ansammlung von Asche

und Schlacke den Zug zu sehr erschwert, wird dieselbe mittels einer Schaufel

herausgenommen. Bei einiger Aufmerksamkeit kann das Feuer während des ganzen Winters

im Betriebe gehalten werden, so daß die Bedienung der Feuerung im Aufgeben von Koke

und Herausnehmen von Asche und Schlacke besteht.

Hannover, Juni 1876.

Tafeln