| Titel: | Copirtelegraph von William E. Sawyer in Washington. |

| Fundstelle: | Band 221, Jahrgang 1876, S. 431 |

| Download: | XML |

Copirtelegraph von William E. Sawyer in Washington.

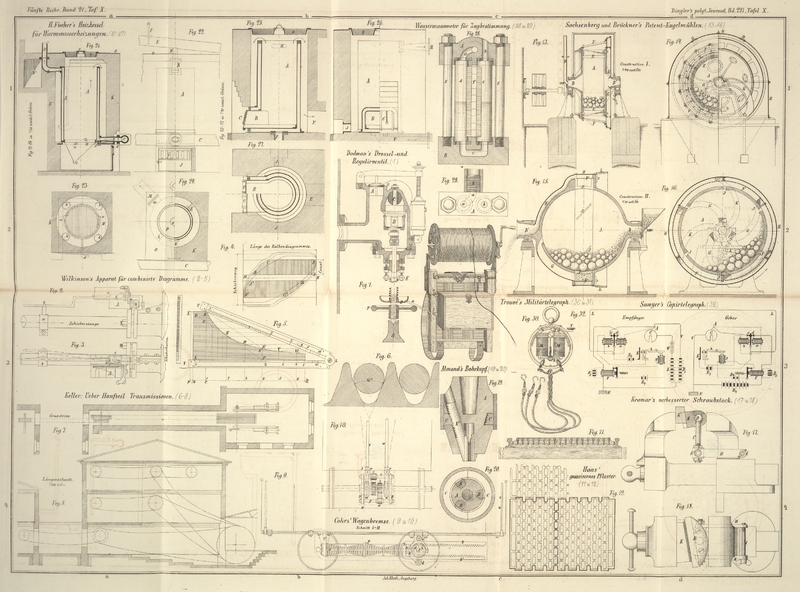

Mit einer Abbildung auf Taf. X [d/3].

Sawyer's Copirtelegraph.

Vor 10 Jahren ging Sawyer bei der von ihm beabsichtigten

Herstellung eines Copirtelegraphen von dem Plane aus, eine isolirende Schrift auf

einer leitenden Fläche, oder umgekehrt, zu erzeugen, ganz so wie es bei allen andern

Copirtelegraphen geschieht. Er verlangt dabei von einem brauchbaren

Copirtelegraphen, 1) daß er wenigstens dieselbe Telegraphirgeschwindigkeit besitzt

wie der Morse, d.h. 35 Wörter in der Minute; 2) daß er keine kostspieligen, oder

sehr verwickelten, oder schwer zu behandelnden Apparate erfordert; 3) daß der

Absender des Telegrammes dasselbe auf gewöhnliches Papier schreiben kann. Der Caselli'sche Copirtelegraph (*1865 177 1) ist in allen 3 Stücken, der Meyer'sche

(*1873 209 111) in 1 und 3 mangelhaft. Das Widerstreben

des Publicums gegen ein Niederschreiben der Telegramme auf Metallpapier, obwohl es

einen Copirtelegraph als unpraktisch erscheinen lassen kann, wiegt nicht

schwerer als die elektrischen Nachtheile dieser Schrift. Es ist ein besserer Leiter

erforderlich, als die dünne Metallhaut auf dem Papiere bietet, und eine bessere,

festere und härtere isolirende Schrift, als man beim Schreiben mit isolirender Tinte

auf solches Papier erhält.

Um in größerer Ferne die elektrochemischen Wirkungen hervorbringen und schnell

telegraphiren zu können, braucht man starke Batterieströme; diese verbrennen die

dünne Metallschicht, und daraus erwachsen die größten Schwierigkeiten. Nach vielen

Versuchen über die Uebertragung einer auf gewöhnliches Papier geschriebenen Schrift

auf eine Metallplatte, um so die nöthige Leitungsfähigkeit und Isolirung zu

beschaffen, blieb Sawyer dabei stehen, das Telegramm mit

einer Tinte zu schreiben, welche ein wenig Glycerin oder einen andern nicht schnell

trocknenden öligen Stoff enthielt. Nach vollständigem Durchschlagen wird das

Papierblatt auf eine reine Zinkplatte gelegt, und beide werden unter sehr großem

Druck zwischen Walzen durchgeführt. Dann ist auf der Platte zuerst sehr wenig zu

sehen; wenn man aber die Platte mit einem ganz feinen Gummipulver (etwa Schellack)

bestreut, so treten die Züge scharf und erhaben hervor, indem sich der Schellack an

die feinsten Linien des auf die Platte übertragenen Glycerins anhängt. Wird die

Platte einige Secunden erhitzt, so schmilzt der Schellack und haftet überraschend

fest an der Platte, läßt sich aber durch ein Bad kaustischen Kalis leicht wieder

entfernen. Capitän A. J. Russell in New-York

(Patent vom 18. April 1876) vollendete dieses Verfahren dahin, daß lieber gleich das

Original mit Schellackpulver zu bestreuen und die Platte vor oder während des

Durchganges mit dem Papier durch die Walzen zu erhitzen sei. Dabei nun erhält man

sicher eine vollkommene Uebertragung der Schrift und auch in kürzester Zeit. Beim

schnellsten Durchgange durch die Walzen schmilzt der Schellack und wird fest auf die

Metallplatte übertragen. Die ganze Uebertragung der Schrift erfordert jetzt nicht

mehr Zeit als das Zählen der Worte und die Taxirung des Telegrammes. 10 bis 1000

Worte lassen sich auf einmal übertragen; da indessen jedes gewöhnliche Telegramm

einzeln übertragen werden muß, so kann ein geübter Mann mit einem den Schellack

aufstreuenden Jungen 2 Telegramme in 5 Secunden, oder 1440 in 1 Stunde

übertragen.

Von den Apparaten läßt sich das Stück für 60 Dollars herstellen. Der Geber und der

Empfänger enthält einen sich entlang einer Welle bewegenden Cylinder C (Fig. 32) und einen auf

der Welle sitzenden, den telegraphirenden oder empfangenden Stift tragenden

gebogenen Arm A, welcher rund um den Cylinder C

läuft. Die Welle wird durch Zahnräder von einen Elektromotor in Umdrehung

versetzt.

Die mit dem Telegramm beschriebene, sehr dünne Platte wird um den Cylinder gebogen

und durch eine Klammer festgehalten. Im Empfänger wird ein Blatt chemisch

zubereitetes Papier um einen ähnlichen Cylinder gelegt. Die Cylinder sind nicht

ganz, sondern sie haben auf ihrer ganzen Länge einen Schlitz, so daß sie sehr leicht

auf die Welle aufgelegt und von ihr abgehoben werden können. In die Welle ist ein

feines Schraubengewinde geschnitten, und in diesem ruht der Cylinder an dem einen

Ende mit einer halben Mutter, während sein anderes Ende frei auf der Welle gleitet.

Beim Umlaufe der Welle wird also der Cylinder durch das Gewinde auf ihr

fortgeschoben. Kommen auf einer Linie blos zwei Apparate zur Verwendung, so hat der

eine ein rechtes, der andere ein linkes Gewinde; kommen mehr als zwei zur

Verwendung, so hat jeder ein rechtes und ein linkes Gewinde mit den entsprechenden

Muttern, deren jede auf die Welle und Rollen gelegt werden kann, zur Schonung des

Gewindes.

Der Cylinder ist gegen die Welle isolirt; dabei stellt ein aufrecht stehendes Stück

zugleich die leitende Verbindung her und verhindert den Cylinder, sich mit

umzudrehen. Nach Belieben kann man den telegraphirenden oder den empfangenden Stift

auf dem Cylinder C aufliegen lassen. An einer Stelle

unter dem Cylinder, wo der den Stift tragende Arm aufzuhalten ist und den Stift

gerade am Rande des Schlitzes im Cylinder stehen läßt, befindet sich ein

elektromagnetischer Aufhalter, nämlich der Hebel h,

welcher Arm und Stift am Weitergehen hindert, so lange der Strom der Batterie B₄ durch die Spulen des Elektromagnetes g geht. An diese Stelle kommen der Arm des Empfängers

und des Gebers, bevor der Magnetismus verschwindet; wenn aber beide an ihr

angekommen sind, wird der Strom in g unterbrochen, der

Anker fällt ab und läßt die Arme A frei, so daß diese

die Stifte synchron um die Cylinder C bewegen, bis sie

wieder an die Aufhaltstelle ankommen. Während jedes Umlaufes aber verschieben sich

die Cylinder der Länge nach um einen Gang des Gewindes.

Bei einer Abweichung der beiden Stifte um 0mm,04 in ihrer Stellung würde die Schrift schon verzerrt werden. Sawyer steckt deshalb auf die Triebwelle des

Elektromotors ein schweres Schwungrad mit 600 bis 700 Umläufen in der Minute,

während die durch Getriebe und ein großes Rad von der Triebwelle umgedrehte

Cylinderwelle sich viel langsamer bewegt und auf ihr also auch die an sich schon

unbeträchtlichen Schwankungen in der Geschwindigkeit des Schwungrades in noch

geringerm Grade

hervortreten. Das große Rad überträgt nur durch Reibungskupplung seine Bewegung auf

die Cylinderwelle, kann also sich fort bewegen, während diese aufgehalten wird,

wobei jedoch die federnden Mitnehmer des zu schnell laufenden und demnach früher

aufgehaltenen Armes regulirend auf dessen Motor wirken.

Bei Beginn des Telegraphirens beantwortet die empfangende Station den Ruf der

gebenden und setzt ihren Motor in Gang; ihr Arm und Stift setzt sich aber erst in

Bewegung, wenn die gebende Station auch ihren Apparat los läßt; dann haben beide

Telegraphisten Nichts weiter zu thun. Am Ende des Telegrammes hält der gebende sein

Apparat an und dadurch zugleich den empfangenden.

Der Kreis der Localbatterie B₄ wird durch den

Ankerhebel des polarisirten Relais F geschlossen, so

lange dasselbe durch den Strom der Localbatterie B₅ durchlaufen wird. Die beiden Elektromagnete a und b dienen als Umschalter; ihr

gemeinschaftlicher Ankerhebel wird durch den Strom der Localbatterie B₃ bewegt. Dieselbe ist für gewöhnlich durch die

Feder K durch b hindurch

geschlossen, indem sich diese an die Contactschraube in dem Ständer i anlegt; dabei liegt der Ankerhebel an der

Contactschraube c und setzt die Linie L mit dem Stifte A in

leitende Verbindung und durch den Draht v hindurch mit

der Erde E; dies tritt ein, sobald die Schreibstifte A sich in Bewegung setzen. Sobald dagegen ein Arm A in seinem Umlaufe auf den Hebel h trifft, kommt ein Vorsprung am Arm A

zugleich auf die Feder K, entfernt dieselbe von der

Contactschraube in i und setzt sie dafür in leitende

Verbindung mit A, unterbricht also den Strom von B₃ in b und schließt

B₃ durch a

hindurch; somit legt sich der Ankerhebel an die Contactschraube d, und verbindet so die von A getrennte Linie L durch den Draht u durch das Relais F

hindurch mit der Erde E. Dieser Umschalter mit zwei

Elektromagneten a und b

arbeitet schneller, als es bei Anwendung blos eines Elektromagnetes und einer

Abreißfeder der Fall sein würde, und dabei ist der Contact besser, als eine

Abreißfeder ihn geben würde.

Der Widerstand W zwischen der Linienbatterie B und der Erde E übertrifft

den der Linie L. Die andere Linienbatterie B₁ ist weit kräftiger als B, welcher sie entgegenarbeitet. Diese Telegraphirbatterien befinden sich

aber am empfangenden Ende der Linie, während das gebende blos eine Erdleitung hat;

die Einschaltung selbst ist am 3. August 1875 patentirt. So lange der gebende Stift A auf der

leitenden Platte liegt, geht der kräftigere Zweigstrom von B₁ in die Linie L; der schwächere

Zweigstrom auf dem Wege A, C, W, B, B₁, wird in

seiner Wirkung auf das chemische Papier auf dem empfangenden Cylinder C durch B

ausgeglichen. Kommt dann

der gebende Stift auf die nichtleitende Schrift, so geht der ganze Strom von B₁, den von B

überwältigend, durch das chemische Papier und macht auf diesem einen Strich, dessen

Länge von der Länge der Zeit abhängt, während welcher der gebende Stift auf der

isolirenden Schrift liegt. Die Schriftzüge erscheinen dabei nicht

„geschwänzt“, denn die Entladungen der Linie L erfolgen auf dem kurzen Wege durch B₁. Je länger die Linie L, desto weniger beeinflussen die „Schwänze“ den

Empfänger. Die Batterien werden aus kleinen Elementen gebildet.

Hinter dem Relais F des Gebers ist noch eine dritte

Linienbatterie B₂ eingeschaltet und in

entgegengesetztem Sinne wie B₁ an die Linie

gelegt. Die beiden Batterien B₅ senden ihren

Strom so durch die beiden Relais F, daß der Strom von

B₂ den Magnetismus in F vernichtet und die Abreißfedern dann die Anker von F abreißen. Das Relais F im

Empfänger kann nicht eher neutralisirt werden, bis der Arm A des Gebers am Aufhalter angekommen ist, und wegen entgegengesetzter

Richtung der Ströme von B₁ und B₂ kann das Relais F

des Gebers nicht neutralisirt werden, bis das Relais F

des Empfängers durch den am Aufhalter h ankommenden Arm

A in den Stromkreis eingeschaltet worden ist.

Während der Arm A umläuft, geht der Linienstrom durch

die Stifte und Cylinder C, und die Relais F halten die Batterie B₄ durch den Aufhalterelektromagnet g

geschlossen. Sobald dagegen der Arm A am Aufhalter

anlangt, wird die Linie umgeschaltet, das Relais F

neutralisirt, der Localstrom von B₄ in g unterbrochen, der Anker von g fällt ab und der Aufhalter h gibt die

Bewegung des Armes A frei. Obgleich bei jedem Umlaufe

der Arm A um ein Stück zurück versetzt wird, vollzieht

sich der Vorgang doch unmerklich schnell.

In Folge der Reibungskupplung zwischen dem Arm A und der

Triebwelle bewegt sich der Stift sofort beim Loslassen mit voller Geschwindigkeit,

im Gegensatze zu allen andern Copirtelegraphen, welche durch Aufhalten periodisch

zum Stillstehen kommen, z.B. dem Pendel beim Caselli'schen.

Auf der Metallplatte steht das vom Papier übertragene Telegramm verkehrt, daher muß

es auf dem chemischen Papier nochmals umgekehrt werden; dazu sind das rechte und das

linke Gewinde erforderlich. Das Telegramm erscheint tief blau auf weißem Grunde. Sawyer hält, im Einklang mit dem früheren Vorstand James

G. Smith der Franklin-Telegraph-Company,

welchem Sawyer den jetzigen Erfolg zum großen Theil

verdankt, eine Geschwindigkeit von 250 Wörtern in der Minute erreichbar; doch geben

die vorhandenen Apparate selten mehr als für 50 bis 75, weil in Folge der gewählten

Räderübersetzung die Triebwelle sonst zu schnell umlaufen müßte. Je schneller übrigens die

Apparate liefen, desto besser arbeiteten sie, weil die Störungen von außen bei dem

größern Momente des Schwungrades unmerklicher werden. (Telegrapher, April 1876 S. 85.)

E–e.

Tafeln