| Titel: | Continuirlich arbeitender Ofen zum Trocknen feuchter Gegenstande, besonders von Ziegelsteinen u. dgl. |

| Fundstelle: | Band 221, Jahrgang 1876, S. 521 |

| Download: | XML |

Continuirlich arbeitender Ofen zum Trocknen

feuchter Gegenstande, besonders von Ziegelsteinen u. dgl.

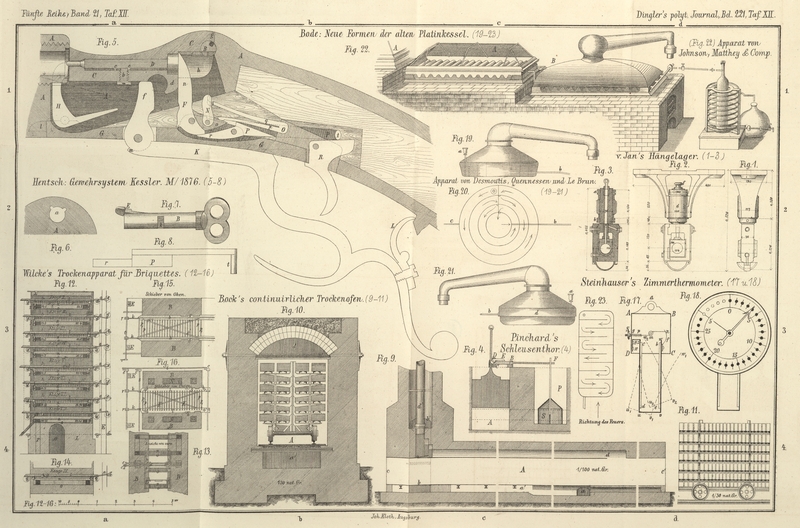

Mit Abbildungen auf Taf.

XII [b.d/4].

Stegmann, über Bock's Trockenofen für Ziegel etc.

Dem Gewerbeblatt für das Großherzogthum Hessen (1876 S. 234) entlehnen wir nach einem

von H. Stegmann erstatteten Berichte die nachstehende

Beschreibung des dem Ingenieur Otto Bock in Braunschweig

patentirten Canalofens zum Trocknen feuchter Gegenstände. Dieser dem bekannten

Bock'schen Canalofen zum Brennen von Ziegelwaaren u. dgl. (*1875 216 200) in der Form ähnliche Ofen dürfte vorzugsweise

zur künstlichen Trocknung von Ziegelsteinen und andern Thonwaaren zu empfehlen, mit

entsprechenden Abänderungen aber auch zum Trocknen anderer Substanzen verwendbar

sein. (Vgl. Wesenberg's Schmauchofen S. 428.)

Es kann als genugsam bekannt vorausgesetzt werden, daß zahlreiche Versuche gemacht

worden sind, die künstliche Trocknung in der Ziegelfabrikation einzuführen, bekannt

ist es aber auch, daß die damit erzielten Resultate den Erwartungen und

gerechtfertigten Anforderungen keineswegs entsprochen haben; daher erklärt es sich

denn leicht, daß man das künstliche Trocknen von Ziegelfabrikaten nicht nur für nicht rationell, sondern

sogar für unausführbar hält. Und so ist denn nach dieser Seite hin die

Ziegelindustrie, die doch sonst eine außerordentlich fortschrittliche Umgestaltung

erfahren hat, ganz und gar auf dem althergebrachten Standpunkte stehen geblieben,

indem sie das Trocknen ihrer Erzeugnisse der freien Luft anheimstellt, wodurch die

ganze Fabrikation von unberechenbaren Einflüssen abhängig wird. Wenn, wie es in

unseren Breiten nicht selten vorkommt, die atmosphärische Luft mit Feuchtigkeit

gesättigt ist, dann erfolgt die Verdunstung des in der Ziegelwaare vorhandenen

Wassers unregelmäßig und langsam, und nicht selten geschieht es unter solchen

Umständen, daß die bereits lufttrocken gewordenen Steine aus einer sehr feuchten

Atmosphäre wiederum Wasser aufnehmen. Das Trocknen an freier Luft leidet anderseits

aber auch noch an dem Uebelstande, daß manche Ziegelthone scharfen Luftzug oder

directe Sonnenstrahlen nicht vertragen, sowie endlich daran, daß Nachtfröste im

Frühjahr und Herbst sehr häufig erhebliche Verluste verursachen.

Die Eigenschaft der Luft, Wasser aufzunehmen, hängt von dem Grade ihrer Trockenheit

und ihrer Temperatur ab. Bei geringer Temperatur, wie im Frühjahr und Herbst, ist

ihre Fähigkeit, Feuchtigkeit zu absorbiren, sehr gering, im Sommer verhältnißmäßig

größer; so nimmt z.B. bei 10° 1cbm

Luft 8g,525, bei 20° 17g,396, bei 30° aber 31g,602 Wasser auf. Diese Zahlen sind indeß

nur theoretisch richtig, da die Luft nie absolut trocken, sondern stets mehr oder

weniger mit Feuchtigkeit gesättigt ist; jedenfalls aber ergibt sich aus diesen

Zahlen die Thatsache, daß das Trocknen um so günstiger und schneller von statten

gehen muß, je höhere Temperaturen dabei in Anwendung kommen, weil mit dem Steigen

der Temperatur die Menge der erforderlichen Luft bedeutend abnimmt. So beträgt

beispielsweise die zur Verdunstung des in 1000 Ziegelsteinen eingeschlossenen

Wassers von etwa 875k erforderliche Luft

bei 20° 50000cbm; hat die Luft aber

eine Temperatur von 30°, so sind zur Verdunstung dieser Wasserquantität nur

noch 25000cbm Luft nöthig. Daher leisten

Trockenapparate nicht nur dann den größten Dienst, wenn man die Luft möglichst hoch

erwärmt, sondern auch deshalb, weil man in diesem Falle die geringere, mit

Feuchtigkeit gesättigte Luftmenge schneller zu entfernen vermag.

Ist die Luft mit Feuchtigkeit vollständig gesättigt, so steht sie an der Grenze des

Thaupunktes; in diesem Stadium wirkt die geringste Temperaturerniedrigung in der

Weise, daß die Luft einen Theil ihres Wassergehaltes in Form von Thau fallen läßt.

Würde die Temperatur der Luft z.B. von 30° auf 20° sinken, so müßte

sie sich nothwendig der

dieser Temperaturerniedrigung entsprechenden Differenz ihres Wassergehaltes

entledigen. Diese Erscheinung muß bei einem Trockenapparate unter allen Umständen

verhindert werden; es ist deshalb erforderlich, daß die Luft, welche die verdunstete

Feuchtigkeit aufgenommen hat, in immer wärmere Theile des Trockenraumes gelangt, so

daß dieselbe niemals eine fallende, sondern steigende Temperaturtendenz besitzt, ein

Princip, welches bei dem Bock'schen Trockenofen zur wirksamsten Anwendung gekommen

ist.

Die Form des Bock'schen Trockenofens entspricht, wie oben schon erwähnt, im

Wesentlichen der des Canalofens; die innern Einrichtungen weichen dagegen bedeutend

von denen des Canalofens ab, wie sich schon aus dem Längendurchschnitt Figur 9

ergibt.

Der dem Schornstein zugekehrte größere Theil des Ofens zeigt im Querschnitt Figur 10 drei

verschieden functionirende, über einander liegende Theile, die sich im Längenschnitt

als Canäle darstellen. Der mittlere dieser Canäle A, der

eigentliche Trockenraum, ist nach unten und oben hin durch Eisenplatten, zum Theil

durch Mauerwerk begrenzt. Auf der Sohle des Trockenraumes befindet sich ein

Schienengleise, auf welchem die Trockenwagen Figur 11 durch den Ofen

gelangen. Die für den Ofen erforderliche Wärme wird in der Feuerungsanlage a erzeugt, von wo die heißen Verbrennungsgase durch den

theils mit einem feuerfesten Steingewölbe, theils mit Eisenplatten abgedeckten Canal

a' nach dem Schornstein strömen, in welchen sie bei

b' eintreten, nachdem sie auf dem Wege von a her den größern Theil ihrer Wärme an den Raum A abgegeben haben.

Die höchste Temperatur ist im Trockenofen dort, wo die Verbrennung stattfindet, also

bei a, so daß zum Schutze gegen zu energische Einwirkung

der Hitze auf die trocknenden Gegenstände der Feuerraum mit einem Gewölbe von

feuerfesten Steinen abgedeckt werden muß, das man eventuell noch mit einer

Sandschicht versieht. Die genaue Innehaltung einer gewissen Temperatur, welche bei

dem Trocknen mancher Stoffe innerhalb sehr engen Grenzen liegt (man denke an Malz,

Stärke etc.), wird mit mancherlei Schwierigkeiten verknüpft sein. Außerdem muß ein

Verrußen der Eisenplatten, welche den Rauchcanal von dem Trockencanale trennen,

sorgfältigst verhütet werden, da im andern Falle die Strahlung der Wärme durch die

Platten in den obern Raum hinein wesentlich vermindert wird. Aus diesen und andern

Gründen empfiehlt sich die Anwendung der Gasfeuerung, welche nicht nur eine völlig

rauchfreie Verbrennung, sondern auch eine sehr vollkommene Beherrschung und

Regulirung der Ofentemperatur gestattet.

Nach dem Schornstein hin nimmt die Temperatur allmälig ab, so daß sie bei b nur noch unmerklich höher ist, als die der

atmosphärischen Luft. Die bei c in den Ofen gelangenden

feuchten Steine werden daher nur langsam erwärmt, wobei eine Ausdehnung stattfindet,

welche die Steine geeigneter macht, ihren Feuchtigkeitsgehalt abzugeben. Erst

nachdem ein Wagen einige Zeit in dem Ofen gestanden hat und in demselben vorgerückt

ist, kommt er in denjenigen Theil, wo atmosphärische Luft mit der Temperatur der

Ofenwärme in den Apparat gelangt, welche die nothwendige Ventilation in demselben

hervorruft. Diese Luft nun ist es, welche die Wasserdämpfe aufnimmt und mit

denselben in die einzige bei d liegende

Ventilationsöffnung entweicht. Hier ist die Temperatur die höchste, und da die

Wasserdämpfe und die Luft fortwährend aus der kältern in diese wärmere Region

dringen, so muß sich der Thaupunkt der Luft mit diesem Vorgange fortwährend

steigern, es kann also eine Wiederverdichtung des Dampfes unter keiner Bedingung

stattfinden. Indem sich nun die Wasserdämpfe in dem Canale d nach dem Schornsteine bewegen, kühlen dieselben ab, und es tritt jetzt

eine theilweise Condensation derselben ein, wodurch ein größerer Theil der für die

Verdampfung aufgewendeten Wärme wieder frei und durch Niederstrahlung in den

Trockenofen wieder nutzbar gemacht wird.

Das in dem obern Canale sich ansammelnde Condensationswasser fließt in der Richtung

nach dem Schornstein hinab, die nicht condensirenden Wasserdämpfe münden in das

Dampfrohr d', welches von den Feuergasen umspült

wird.

Der Betrieb des an beiden Enden luftdicht verschließbaren Ofens ist vollständig

continuirlich; zur Fortbewegung der Wagenreihe im Ofen bedient man sich einer

Schraube oder eines andern zweckentsprechenden Mechanismus.

L. R.

Tafeln