| Titel: | Der Kettenschriftgeber, der Dosenschriftgeber und der Schnelldrucktelegraph von Siemens und Halske in Berlin. |

| Fundstelle: | Band 221, Jahrgang 1876, S. 529 |

| Download: | XML |

Der Kettenschriftgeber, der Dosenschriftgeber und

der Schnelldrucktelegraph von Siemens und Halske in Berlin.

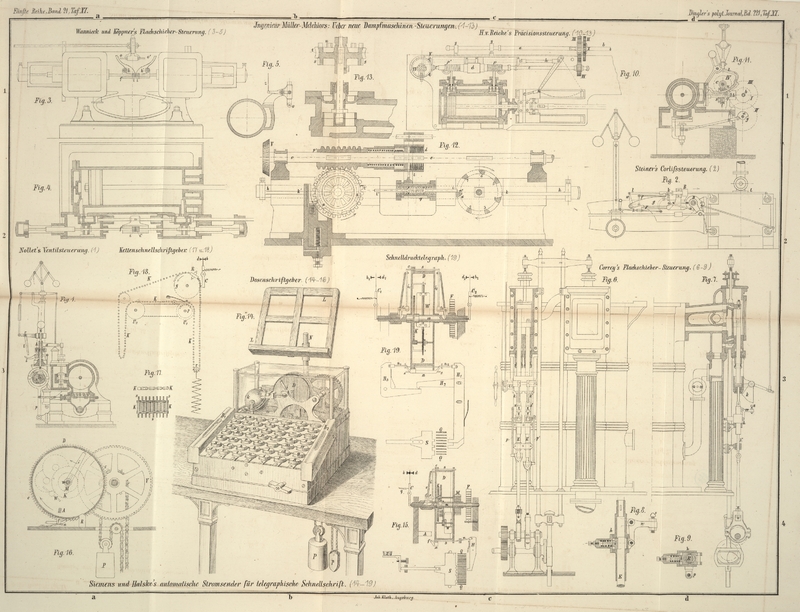

Mit Abbildungen auf Taf.

XI [a.c/4].

Siemens und Halske's automatische Stromsender für telegraphische

Schnellschrift.

Die Telegraphenbauanstalt Siemens und Halske in Berlin hatte 1873 in Wien drei (zuerst in der

Zeitschrift für Mathematik und Physik, 1873 S. 427 beschriebene) automatische

Stromsender für telegraphische Schnellschrift ausgestellt, welche sich von den

ältern automatischen Telegraphen sehr wesentlich dadurch unterscheiden, daß bei

ihnen eine Vorbereitung des Telegrammes in einem vom Stromsender

abzutelegraphirenden gelochten Papierstreifen oder durch Zusammensetzung des

Telegrammes aus besondern einzelnen Typen ganz überflüssig ist. Alle drei verbinden

nämlich den eine Claviatur enthaltenden Vorbereitungsapparat aufs engste mit dem

eigentlichen Schriftgeber, ohne daß jedoch der telegraphirende Theil des Apparates

irgendwie von dem vorbereitenden abhängig wäreEine solche Abhängigkeit findet sich z.B. bei Meyer's vierfachem Apparate

(*1875 215 310)., und der in die Telegraphenleitung eingeschaltete Apparat läßt dann das

Abtelegraphiren unmittelbar auf das Vorbereiten folgen; auch ist die Länge des

Telegrammes nicht durch die Länge des vorzubereitenden Streifens oder eines andern

TheilesWie z.B. der Kette in Girarbon's Automaten für den Hughes-Telegraphen

(*1876 220 411) und bei der Scheibe des altern

Bain'schen Automaten (*1847 105 331), welche

sonst mit v. Hefner's Dose eine gewisse Verwandtschaft besitzt. –

Uebrigens kann die Einrichtung und Verwendung dieser Dose für Hughesschrift

im Princip keine besondern Schwierigkeiten haben. im Empfangsapparate beschränkt. Auf allen dreien wird durch jeden

Tastendruck in ähnlicher Weise wie bei dem Siemens'schen Tastenschriftlocher ein

ganzer Buchstabe, eine Zahl oder sonst ein Schriftzeichen nebst dem hinter demselben

erforderlichen Zwischenraume vorbereitet, und zwar durch Verschiebung von Stiften,

bei dem Kettenschriftgeber in einer endlosen Kette, bei dem Dosenschriftgeber und

dem Schnelldrucker am Rande einer Büchse oder Dose. Der Telegraphist kann dabei

zwischen dem Greifen der einzelnen Tasten längere oder kürzere Zeit verstreichen

lassen, ohne Rücksicht auf die Länge der einzelnen telegraphischen Zeichen; denn der

Apparat bereitet jedes

Zeichen in der nämlichen Zeit vor, läßt auch den vorgeschriebenen Zwischenraum

zwischen den einzelnen Zeichen in stets gleicher Größe entstehen, während die

größern Zwischenräume am Ende eines Wortes durch Niederdrücken einer besondern

weißen Taste erzeugt werden. Der Telegraphist kann ferner eine gewisse Anzahl von

Tasten in Vorrath niederdrücken, welche der Apparat dann nach und nach

abtelegraphirt; nur darf die mittlere Geschwindigkeit, mit welcher die Tasten

gegriffen werden, die dem jedesmaligen Leitungszustande anzupassende

Telegraphirgeschwindigkeit nicht überschreiten, auf welche der Apparat eingestellt

ist. Diese Vorzüge bieten reichlichen Ersatz dafür, daß bei diesen drei

Schriftgebern das einmal vorbereitete Telegramm nicht mehrmals nach einander (z.B.

in verschiedene Linien) abtelegraphirt werden kann, wie dies bei Benützung eines

gelochten Streifens möglich ist.

Friedrich v. Hefner-Alteneck, Vorstand des

Constructionsbureau's von Siemens und Halske, versuchte zuerst ein solches gleichzeitiges Vorbereiten und Abtelegraphiren des

Telegrammes durch die Benützung von KugelnAuch Laloy (1875 220

268) benützt in seinem Abstimmungstelegraphen Kugeln. zu ermöglichen, welche in einem Sammelbehälter reihenweise aufgespeichert

waren und aus demselben mittels eines geeigneten Tastenwerkes in der zur

Schriftbildung erforderlichen Weise herausgestoßen werden sollten, worauf sie in

einem geneigten, flachen und allseitig geschlossenen Canal gelangten und in diesem

nach dem eigentlichen Schriftgeber hinliefen. Die Breite des Canals war etwas

geringer als der doppelte Durchmesser zweier Kugeln, auf seinem Boden aber besaß der

Canal seiner ganzen Länge nach in seiner Mitte einen etwas vorstehenden Rücken; die

Kugeln mußten daher in den durch den Rücken gebildeten beiden Rinnen genau in

derselben Ordnung hinabrollen, in welcher sie eingeführt worden waren; indem sie

aber in einer den Morsezeichen entsprechenden Gruppirung und Vertheilung auf die

beiden Rinnen einer geeigneten Contactvorrichtung zugeführt wurden, vermochten sie

mittels derselben die Morseschrift abzutelegraphiren, worauf die Kugeln mechanisch

wieder in den Sammelbehälter zurückgebracht wurden. Die an diesem Schriftgeber sich

herausstellenden Schwierigkeiten veranlaßten v. Hefner,

anstatt der Kugeln zu Metallstiften zu greifen, welche in einer endlosen automatischen Kette verschiebbar eingelegt waren. Dr. Werner Siemens führte

diesen Gedanken in der Weise durch, daß er einen sogen. Kettenschriftgeber für Steinheilschrift anfertigen ließ, während v. Hefner im J. 1872 die Erfindung des Dosenschriftgebers machte, des ersten derartigen Senders, welcher in der Praxis

zur Verwendung gelangte. Der Ketten- und Dosen-Schnellschriftgeber

(und der Schnelldrucker) wurden am 12. December (12. Juni) 1873 für Dr. Werner Siemens und

Friedr. v. Hefner-Alteneck in England patentirt.

Im J. 1873 erfand Dr. Werner Siemens weiter den Schnelldrucker, welcher das

Telegramm in Typenschrift wiedergibt und als Sender einen dem entsprechend

abgeänderten Dosenschriftgeber besitzt. Darauf wurde bei Siemens und Halske der in dasselbe System

gehörige, ebenfalls Typenschrift liefernde Börsendrucker

und ein anderer vereinfachter Typendrucker ausgeführt, welche beide nur mit einer Leitung arbeiten. Der Börsendrucker enthält eine

Claviatur mit nur 28 Tasten in 4 Reihen, jedoch zwei Typenräder mit je 28 Typen, von

denen das eine die Buchstaben, das andere die Ziffern und sonstigen Schriftzeichen

druckt, und zwar erfolgt das Drucken durch einen rein mechanischen (nicht

elektrischen) Vorgang während des kurzen Stillstehens der Typenräder nach deren

Einstellung.

1) Der Dosenschriftgeber ist in Figur 14 [b/2] perspectivisch abgebildet. Die Tastatur desselben

enthält 49 Tasten in 7 treppenförmig über einander liegenden Reihen, und zwar sind

die Buchstaben auf die Tasten so vertheilt, daß der Telegraphist bei ungezwungener

Lage seiner beiden Hände, deren kleine Finger in die Löcher B₁ und B₂ zu legen sind, die am

häufigsten vorkommenden Buchstaben am bequemsten zu greifen vermag. Der ganze

Apparat (ohne das auf den Stab N aufgesteckte Lesepult

LL) ist nur 21cm breit, 33cm lang und 29cm hoch, die Tastatur je 20cm lang und breit. Er läßt sich ebensowohl

für gleichgerichtete Ströme wie für Wechselströme, mit oder ohne Entladung der

Leitung zur Erde, einrichten, je nachdem die Beschaffenheit der Linie, für welche er

bestimmt ist, das eine oder das andere wünschen läßt. Im ersten Falle ist als

Empfänger jeder gute Farbschreiber verwendbar, und ließe sich der Dosenschriftgeber

in einer damit besetzten Linie ohne weiteres an Stelle des Morsetasters einschalten.

Auch zum Gegensprechen läßt sich der Dosenschriftgeber verwenden, was Siemens und Halske seit dem

Herbste 1874 unter Benützung von Wechselströmen versuchten.

Wie die Tastatur zur Vorbereitung des abzusendenden Telegrammes benützt wird, läßt

sich am deutlichsten aus dem Durchschnitte Figur 15 sehen. Der

Haupttheil, eine auf eine horizontale Achse m

aufgesteckte cylindrische Dose D, ist an seinem ganzen

Umfange mit dicht neben einander liegenden Stiften s

besetzt, welche sich mit einiger Reibung in ihrer Längsrichtung, d.h. parallel zur

Dosenachse m ein wenig verschieben lassen. Aus diesen

Stiften s werden nun die zur automatischen Beförderung nöthigen Typen

dadurch gebildet, daß beim Niederdrücken irgend einer Taste T eine bestimmte Anzahl der Stifte s, in der

entsprechenden Weise gruppirt, verschoben werden. Beim Telegraphiren mit

gleichgerichteten Strömen (worauf der 1873 in Wien ausgestellte Schriftgeber

berechnet war) stehen dann die verschobenen Stifte auf einer und derselben Seite der

Dose vor, und zwar liefert 1 verschobener Stift (zwischen 2 nicht verschobenen)

einen Morsepunkt, 3 verschobene (zwischen 2 nicht verschobenen) einen Morsestrich;

die unverschobenen dagegen geben die Zwischenräume zwischen den einzelnen Punkten

und Strichen, sowie zwischen den ganzen Buchstaben und den Worten; so sind z.B. die

einzelnen Punkte oder Striche desselben Schriftzeichens durch je einem Stifte

entsprechende Zwischenräume von einander getrennt. Das Vorstoßen der Stifte besorgen

19 Stößer n, welche mit den Tasten T nach der zuerst von Siemens

bei seinem Tastenschriftlocher zum Vorlochen der Papierstreifen benützten Weise

verbunden sind. Es steht nämlich jede der 49 Tasten T

der Claviatur mit je einem von 49 verticalen, dicht neben einander stehenden

Blechstreifen S in der Art in Verbindung, daß letzterer

beim Niederdrücken der Tafte T, mit der einen verticalen

Kante voran, in horizontaler Richtung ein Stück vorgeschoben wird. Quer vor den

vorangehenden Kanten dieser 49 Blechstreifen S liegen

ferner 19 dünne horizontale Bleche Q über einander,

deren jedes, wenn es von einem der verticalen Bleche S

vorwärts geschoben wird, auf den untern Arm eines verticalen Hebels H wirkt, dessen oberer Arm dann mittels des an ihm

befestigten Stößers n den gerade vor diesem Stößer

liegenden Stift s der Dose D

ein Stück aus dieser heraustreten macht. Damit nun die verticalen Streifen S nicht stets alle horizontalen Bleche vorwärts

schieben, sind in den erstern an der den Blechen Q

zugewendeten Kante verschieden lange und verschieden vertheilte Lücken eingefeilt,

so daß nur die zwischen den Lücken stehen gebliebenen zahnartigen Vorsprünge gerade

diejenigen horizontalen Bleche Q treffen und vorwärts

schieben, deren Verschiebung zur Bildung des auf der eben niedergedrückten Taste T geschriebenen Schriftzeichens erforderlich ist.

Neben der Dose D befindet sich weiter ein kleiner

Sperrkegel a (Fig. 15 und 16), welcher

sich in seiner Ruhelage in einen an der Dose D

befestigten, mit schrägen Zähnen versehenen Zahnkranz cc einlegt und so verhindert, daß die Dose dem Zuge eines durch ein

Räderpaar V und M, von denen

das letztere auf der Dosenachse m sitzt, auf sie

wirkenden Gewichtes P (oder einer Feder) folgt und sich

umdreht; das kleinere Gewicht p dient blos zum Spannen

der sonst schlaff hängenden Kettenschleife. Beim Niederdrücken einer Taste T trifft stets der erste der verschobenen Stifte s auf die geneigte Fläche f

jenes Sperrkegels a und hebt diesen Sperrkegel aus den

Zähnen des Zahnkranzes cc aus; dadurch wird die Dose D frei, dreht sich sprungweise gerade um die Länge des

eben mittels der Stifte s vorbereiteten Schriftzeichens

nebst dem hinter dem Zeichen nöthigen Zwischenraume und bringt so zugleich wieder

frische, noch unverschobene Stifte vor die Stößer n. Zu

diesem Zwecke ist die erwähnte geneigte Fläche f des

Sperrkegels a etwas breiter, als die innerhalb eines

Schriftzeichens vorkommenden, an der Dose D durch nicht

verschobene Stifte s wiedergegebenen Zwischenräume; der

Sperrkegel a kann daher der Wirkung einer ihn gegen den

Zahnkranz drückenden kleinen Feder nicht früher nachgeben und sich nicht früher

wieder in die Zähne c einlegen, als bis sämmtliche

verschobene Stifte s, d.h. das ganze eben vorbereitete

Schriftzeichen, an seiner geneigten Fläche f vorüber

gegangen sind. Eine weitere Verbreiterung dieser Fläche f sorgt endlich noch für die Zugabe des vorgeschriebenen Zwischenraumes

hinter dem eben vorbereiteten Schriftzeichen. Hält der Telegraphist eine Taste T niedergedrückt, so hindern die zur Verschiebung der

Stifte s in die Dose D hineingetretenen Stößer n die Umdrehung der Dose D

doch nicht, weil diese Stößer n etwas beweglich gemacht

und an ihrem vordern Ende so geführt sind, daß sie schräg seitlich etwas ausweichen

können.

Beim Niederdrücken der in der Claviatur zwischen den Tasten c und m liegenden

„weißen“ Taste, welche blos die Zwischenräume zwischen je

zwei Schriftzeichen oder Wörtern erzeugen soll und deshalb keine Stifte verschieben

darf, wird die Drehung der Dose D auf andere, rein

mechanische Weise durch die Taste T selbst

hervorgebracht.

Zum Abtelegraphiren der so vorbereiteten Morseschrift dient ein zwischen zwei

Contactschrauben b und d

(Fig. 15)

hin und her gehender, dem gewöhnlichen Morsetaster ganz entsprechender zweiarmiger

Contacthebel C. Eine Spannfeder q strebt beständig den Hebel C mit seinem

obern, federnden Arme an die Ruhecontactschraube b

heranzudrücken. Vor der Dose, an derjenigen Seite derselben, auf welcher die Stifte

s vorstehen, läuft ferner ein Arm oder Zeiger i um, welcher mit seiner nachgiebig gemachten, schräg

abgestumpften Spitze die verschobenen Stifte s in ihrer

nach innen liegenden Rundung überstreicht; so oft nun der Arm i auf einen verschobenen Stift s trifft und

später denselben wieder verläßt, geht er in radialer Richtung in seiner Führung v ein wenig hin und her und überträgt diese Schwingungen

zugleich auf einen kleinen, in der (auf ein und dieselbe Achse mit der Dose D aufgesteckten) Nabe des Zeigers i eingelagerten Winkelhebel r, welcher seinerseits durch einen

Spalt in die hier hohle Zeiger- und Dosenachse hineingreift, durch einen in

derselben liegenden Stift auf den vor dem Ende dieser Achse liegenden untern Arm des

Contacthebels C wirkt und letztern von der

Ruhecontactschraube b an die Arbeitscontactschraube d hin bewegt. Jeder einzelne vorgeschobene Stift s legt also den Hebel C auf

kurze Zeit an den Batteriecontact d und sendet hierdurch

von der Achse des Hebels C aus einen kurzen Strom in die

Leitung; je drei hinter einander liegende Stifte legen den Hebel C auf eine dreimal so lange Zeit an den Arbeitscontact

d, um einen langen Strom abzusenden. Der kürzere

Strom macht den Empfangsapparat einen Punkt, der längere einen Strich schreiben.

Dazu ist aber noch nöthig, daß jener Zeiger i über die

Stiftenreihe s, welche sich ja mit der ganzen Dose D beim Niederdrücken der Tasten T selbst sprungweise bewegt, mit relativ gleicher Geschwindigkeit

hinläuft. Deshalb ist die Dose D nebst dem an ihr

befestigten, sie treibenden Rade M nur lose auf ihre im Gestell gelagerte Achse m aufgesteckt, während der Zeiger i, ein innerhalb der Dose D gelegenes Zahnrad K (das durch mehrere in den Seitenwänden der Dose gelagerte Räder und

Triebe, Fig.

16, mit einem ebenfalls fest an der Dose gelagerten, verstellbaren

Windflügel W in Eingriff steht) und das eine Ende einer

genügend gespannten Feder F mit der Dosenachse m fest verbunden sind. In der Ruhelage hält diese Feder

F, deren anderes Ende, wie Figur 15 sehen läßt, am

Gestell befestigt ist, den Zeiger i gegen einen Anschlag

A fest, welcher dicht hinter der Stelle liegt, wo

die Verschiebung der Stifte s beim Niederdrücken einer

Taste T bewirkt wird. Die sprungweise Drehung der Dose

D beim Niederdrücken der Tasten T entfernt den Zeiger i von

diesem Anschlage A und spannt so die Feder F, welche dann in verhältnißmäßig langsamer,

gleichförmiger Bewegung den Zeiger i an den

vorgeschobenen Stiften s vorbei gegen den erwähnten

Anschlag A zurückführt, wobei sie durch jenes auf der

Dosenachse m festsitzende Zahnrad K den Windflügel W in Umdrehung versetzt; die

Geschwindigkeit der Zurückführung des Zeigers i an den

Anschlag A wird somit durch die Stellung des Windflügels

W bedingt und regulirt. Kurz bevor die verschobenen

Stifte s der Dose D bei

deren fortgesetzter sprungweiser Drehung wieder an die Stelle kommen, wo sie den

Stößern n gegenüber stehen, streifen sie an eine schräge

Fläche R (Fig. 16) des Gestelles an

und werden durch diese in ihre Ruhelage zurückgeführt. Wächst der durch ein sehr

rasches Greifen der Tasten T erzielte Vorrath an

vorbereiteten Schriftzeichen so sehr an, daß er fast die ganze Dose D erfüllt und der Zeiger i

sich der zuletzt erwähnten schrägen Fläche nähert, so mahnt eine ertönende

Warnglocke k (Fig. 14) den

Telegraphisten daran, eine Pause im Greifen zu machen.

Ein geübter Telegraphist wird leicht 5 Tasten in der Secunde greifen können; dies

gäbe bei entsprechender Einstellung des gebenden Apparates und unter Einrechnung der

erforderlichen Zwischenräume 300 Zeichen in 1 Minute. Wären nun zur vollständigen

Erledigung eines Telegrammes durchschnittlich 200 Buchstaben (33 Worte) auf der

Leitung hin und her zu befördern, so könnte man in der Stunde 90 Telegramme

befördern, d.h. etwa das Doppelte der Mittlern Leistung des Typendrucktelegraphen

von Hughes. Als größte, mittels automatischer Telegraphen

erreichte Geschwindigkeit nennt man 14 Alphabete in der Secunde. Zu Anfange des J.

1875 war der Dosenschriftgeber auf der Linie Berlin-Breslau in Thätigkeit; er

arbeitete ganz befriedigend und blieb in seiner Leistung hinter dem Hughes nicht

zurück. Ueber die ersten in Belgien angestellten Versuche mit dem Dosenschriftgeber

hat die Direction der belgischen Staatstelegraphen einen ausführlichem Bericht

veröffentlicht (vgl. Annales

télégraphiques, 1875 Bd. 2 S. 199), aus welchem die folgenden

Resultate entlehnt sind.

An jedem Ende der Linie arbeiteten bei den Versuchen im August

1874 zwei Beamte; sie tauschten die Telegramme in Gruppen zu je fünf aus, und die

Collationirung gab nach jedem Telegramme der gebende Beamte. Man konnte die Dose nur

mit der Mittlern Geschwindigkeit laufen lassen, weil in den Morseschreibern der

Papierstreifen nicht so schnell ablief, daß die Schrift bei der größten

Geschwindigkeit der Dose deutlich geworden wäre, und weil die Beamten in den

Provincialstationen die Morseschrift noch nicht schnell genug vom Streifen

abzuschreiben vermochten. Ein geübter Beamter hat indessen auch bei größerer

Dosengeschwindigkeit Zeit genug zum Abschreiben, da er, wenn er in 5 Minuten 5

Telegramme empfängt, außer diesen 5 Minuten auch noch die 5 Minuten verfügbar hat,

während welchen dann sein College seine 5 Telegramme gibt. Bei den Versuchen stand

nur eine Dose zur Verfügung, und die zweite Station mußte daher mit dem gewöhnlichen

Morsetaster arbeiten. Mit letzterm brauchte ein geübter Telgraphist zu 3 Telegrammen

3 Min. 47 Sec., während dieselben 3 Telegramme bei mittlerer Geschwindigkeit der

Dose 2 Min. 45 Sec., bei einer zwischen der Mittlern und höchsten gelegenen

Geschwindigkeit nur 2 Min. 13 Sec. erforderten. Am 8. und 10. August wechselten

Brüssel (Nord) und Brüssel (Süd) 40 Telegramme in der Stunde, ebensoviel am 22.

Brüssel (Nord) und Charleroi; doch war nicht immer die zu ununterbrochenem Betriebe

nöthige Zahl von Telegrammen vorhanden. Man wechselte

zwischen

9

und

10

Uhr

26

Telegramme;

Stillstand

20

Min.

„

10

„

11

„

37

„

„

5

„

„

11

„

12

„

32

„

„

12

„

„

12

„

1

„

35

„

„

5

„

„

3 1/2

„

4

„

23

„

„

0

„

Auch am 21. und 22. August wurden zwischen Brüssel und Charleroi

oder Antwerpen (Börse) im Mittel 40 Telegramme gewechselt. Um die Ungeübtheit derProvincialtelegraphisten

außer Spiel zu lassen, arbeitete man in Brüssel (Nord) aus einem Saale in den

andern, an dem einen Ende mit der Dose und einem Siemens'schen Morse, an dem andern

Ende mit gewöhnlichem Morsetaster und einem Digney'schen Empfänger, beiderseits mit

geübten Beamten; zwischen 2 Uhr 30 Min. bis 4 Uhr 50 Min. wurden, ohne

Zwischenpause, 125 Telegramme, o. h. 53 in der Stunde gewechselt, die man aufs

Gerathewohl aus den Privattelegrammen herausgriff. Hätte man also von beiden Seiten

mit dem Dosenschriftgeber arbeiten und die Dose mit der größten Geschwindigkeit

laufen lassen können, so wäre man leicht über 60 Telegramme in der Stunde gekommen.

Man muß jedoch voraussetzen, daß unter den gewöhnlichen Betriebsverhältnissen diese

Leistung nicht immer erreicht werden wird. Bei Versuchen zwischen Brüssel und Berlin

oder Paris, ohne Translation in einer Zwischenstation, nahm Berlin bei großer und

Paris bei voller Laufgeschwindigkeit der Dose ohne Anstand auf.

In Paris wurde dabei von einem geübten Beamten auf dem von Ailhaud angegebenen automatischen Telegraphen, über

dessen Einrichtung sich in den Annales

télégraphiques, 1874 Bd. 1 S. 333 einige Andeutungen finden,

gearbeitet, und zwar wurden

am

27.

Juli

1874

54

Telegramme

in

1

St.

20

Min.,

mit

Collationirung

in

1

St.

48

Min.

„

28.

„

„

45

„

„

0

„

54

„

„

„

„

1

„

12

„

„

31.

„

„

40

„

„

0

„

50

„

„

„

„

1

„

12

„

gewechselt.

Die Ergebnisse der vorstehenden Versuche führten zur versuchsweisen Einführung des

Dosenschriftgebers in Belgien.

2) Der Kettenschriftgeber enthielt anstatt der Dose eine

Gliederkette K ohne Ende (Fig. 17 [a/3]) mit 180 Gliedern von 2mm,5 Länge und in jedem derselben ebenfalls

einen metallenen Stift s, welcher sich seiner Länge nach

in dem Gliede mit einiger Reibung verschieben ließ, und zwar blos nach links, wenn

der Kettenschriftgeber Morseschrift liefern sollte, dagegen nach links oder rechts,

wenn der Kettenschriftgeber zur Erzeugung von Punkten in zwei Zeilen

(Steinheilschrift) bestimmt war. Die Verschiebung der Stifte wurde übrigens im

erstern Falle beim Niederdrücken der Tasten in ganz ähnlicher Weise wie beim

Dosenschriftgeber, im letztem Falle aber ähnlich wie beim Schnelldrucker (Fig. 19) und

zwar durch eine Art von Scheren bewirkt, und natürlich waren dabei zwei Contacthebel

C (Fig. 18) vorhanden, von

denen der eine durch die rechts vorstehenden Stifte positive, der andere durch die

links vorstehenden Stifte negative Ströme in die Leitung sendete. Diese Ströme von

verschiedener Richtung schrieben dann in einem polarisirten Doppelschreiber die

Zeichen des Steinheil-Alphabets. Die Vorbereitung der abzutelegraphirenden

Schriftzeichen erfolgte an einer Stelle, wo die Kette K

über ein Rad U₁ lief, das Abtelegraphiren an

einer andern Stelle, wo die Kette über ein zweites, mit einem Windflügel verbundenes

Rad g lief; gleich hinter dieser Stelle wurden die

abtelegraphirten Stifte durch zwei an den beiden Seiten der Kette anstreifende Rollen R wieder in ihre Ruhelage zurückversetzt. Zwischen den

Rädern U₁ und g

bildete die Kette K eine Schleife, welche durch eine

Feder F oder ein Gewicht gespannt erhalten wurde und um

so größer war, einen je größern Vorrath von Schriftzeichen der Telegraphist

vorbereitet hatte, welcher noch des Abtelegraphirens harrte. Dieser

Kettenschriftgeber wurde weder durch ein Gewicht, noch durch eine Feder getrieben,

sondern es wurde beim Niederdrücken einer Taste zugleich mittels eines besondern

Hebels der erforderliche Anstoß zur Bewegung gegeben.

3) Der Schnelldrucker ist, wie schon erwähnt wurde, ein

Typendrucktelegraph; sein Zeichengeber, welchen die Figur 19 [c/2] im Durchschnitte zeigt, hat die nämliche

Einrichtung wie der Dosenschriftgeber. Das auf der Claviatur abgespielte Telegramm

wird bei ihm auf einer der oben beim Dosenschriftgeber beschriebenen Dose übrigens

ganz ähnlichen Dose D, jedoch mittels zweier Gruppen von

Hebeln H₁ und H₂ in links oder rechts aus der Dose hervorgestoßenen Stiften ss vorbereitet und dann mittels zweier, ebenfalls

zugleich mit der Dosenachse umlaufenden Arme oder Zeiger i₁ und i₂ und zweier von jenen

Armen bewegten Contacthebel C₁ und C₂ automatisch abtelegraphirt. Beides geschieht

ganz so wie beim Dosenschriftgeber und auch mittels ganz ähnlicher Theile, welche in

Figur 19

mit denselben Buchstaben bezeichnet sind, wie in Figur 15. Das Einstellen

des Typenrades, welches den zu telegraphirenden Buchstaben an die Stelle bringt, wo

er auf den Papierstreifen aufgedruckt werden kann, wird durch positive und negative

Ströme von gleicher Länge bewirkt, von denen die einen durch die rechts aus der Dose

vorstehenden, die andern durch die links vorstehenden Stifte in die Leitung gesendet

werden. Dabei ist aber ein doppeltes Echappement an dem Typenrade angebracht, und

zwar dreht das durch die Ströme der einen Richtung bewegte Echappement das Typenrad

sprungweise um je vier Buchstaben auf einmal fort, das durch die entgegengesetzt

gerichteten Ströme bewegte Echappement läßt es nur Schritte von je einem Buchstaben machen. Da nun die Ziffern und sonstigen

Zeichen gar nicht mit in die Claviatur aufgenommen worden sind, sondern durch

Buchstaben ausgedrückt werden sollen, welche in ein im voraus bestimmtes

Einschlußzeichen eingeschlossen werden, so ist es möglich geworden, das Typenrad

durch höchstens acht Ströme auf jedes Schriftzeichen einzustellen. Dabei mußte aber

das 27. Feld des Typenrades leer bleiben, weil in der gewählten Weise 27 Schritte

durch acht Ströme nicht gemacht werden können, sondern erst durch neun (sechs

Schritte zu je 4 und drei Schritte zu je 1 Buchstaben). Es bleiben demnach 31 Felder

des Typenrades zum Geben

von 29 Buchstaben und Zeichen verfügbar, weil das 30. Feld für das erwähnte

Einschlußzeichen der Ziffern, das 31. Feld aber für den durch die

„weiße“ Taste zu telegraphirenden Zwischenraum aufgespart

werden müssen. Das Typenrad wird nach jedem Abdruck des eingestellten Buchstabens

auf dem Papierstreifen auf den Ausgangs- oder Nullpunkt zurückgeführt, und

deshalb können durch ein sich etwa einschleichendes falsches Zeichen die noch

nachfolgenden nicht ebenfalls falsch gemacht werden. Die Leistungsfähigkeit dieses

Schnelldruckers ist eine bedeutende, weil bei zweckmäßiger Aufeinanderfolge oder

Anordnung des Buchstabens auf dem Typenrade im Durchschnitte zur Einstellung des

Typenrades nur 3 bis 4 kurze StrömeNoch weniger Ströme zwar (nämlich höchstens 4), aber nicht weniger Schritte

braucht Régnard zur Einstellung des

Zeigers an seinen Zeigertelegraph (vgl. Du

Moncel: Exposé des Applications de

l'Electricité, 3. Aufl., Bd. 3 S. 70), dessen Zeiger über

die in 7 Reihen angeordneten 25 Buchstaben des Zifferblattes mittels zweier,

von zwei durch Elektromagnete beeinflußten Uhrwerken bewegter Kurbeln durch

positive Ströme in verticaler, durch negative in horizontaler Richtung

verschoben wird, und zwar um einen Schritt bei der Stromgebung und einen

Schritt bei der Stromunterbrechung. Eine ungerade Schrittzahl in der einen

oder andern Richtung kann dabei nur durch eine längere Dauer des letzten

Stromes erzielt, also nicht in beiden Richtungen zugleich ausgeführt werden.

Ein drittes Uhrwerk führt den Zeiger schließlich nach jedem Zeichen wieder

in die Ruhelage zurück. – Etwas Verwandtes findet sich in einem

englischen Patente vom 14. December 1846 (Repertory

of Patent Inventions, 1849 Bd. 13 S. 9. Vgl. auch D. p. J. 1849 112 130); es wird da vorgeschlagen, die

Buchstaben paarweise auf die Buchstabenscheibe zu stellen, damit man nur die

Hälfte Schritte zur Einstellung brauche; die Einströmung sollte dann durch

positive oder negative Ströme erfolgen, damit eine durch diese abgelenkte

Nadel entweder auf denjenigen Buchstaben des eingestellten Paares, welcher

gelten sollte, hinzeigte, oder durch ein Schirmchen aus Papier den andern

verdeckte. – Auch bei den Typendrucktelegraphen versuchte man durch

geeignete Einrichtung der Typenräder die zur Einstellung erforderliche

Anzahl von Strömen oder Schritten zu vermindern; so Dr. Schreder in Wien 1862 dadurch, daß

er die 54 Schriftzeichen auf einer Typenwalze in Dreiecksform anordnete und

die Typenwalze durch Ströme von der einen Richtung drehen, durch Ströme von

der andern Richtung achsial verschieben ließ; so ferner Mouilleron und Gossain

(Annales télégraphiques, 1861

S. 22) durch Vertheilung der 25 Buchstaben auf 5 parallele, auf dieselbe

hohle Welle aufgesteckte Typenräder, welche durch Ströme der einen Richtung

gedreht wurden, während Ströme der andern Richtung die hohle Welle auf ihrer

Achse verschoben. Schreder brauchte zu seinen 54

Zeichen 5 bis 13, Mouilleron und Gossain zu ihren 25 Zeichen höchstens 10 Ströme.

Auch in dem erwähnten Siemens-Hefner'schen Patente ist noch von

einigen andern Einrichtungen zu Erreichung des nämlichen Zweckes die

Rede. erforderlich sind, und weil das beim Stillstande des Typenrades durch einen

Klirrcontact mit Hilfe einer Localbatterie veranlaßte Drucken und die Zurückführung

des Typenrades auf den Nullpunkt fast augenblicklich erfolgt. Bei dem übrigens sehr

leistungsfähigen Typendrucktelegraphen von Hughes rechnet

man, daß das Typenrad bei seiner Einstellung auf den zu telegraphirenden Buchstaben

im Mittel 17 bis 18 Schritt machen muß, und dabei ist überdies noch vorausgesetzt,

daß der Telegraphirende im Fingersatze gehörig geübt sei. Außerdem braucht zwischen

dem Schnelldrucker und dem mit ihm arbeitenden automatischen Zeichengeber nicht Synchronismus in der

Bewegung erhalten zu werden, was doch bei zwei zusammenarbeitenden

Hughes-Apparaten unerläßlich ist.

E. Z.

Tafeln