| Titel: | Telegraphischer Gegensprecher nebst Translator von M. Koch, Bureauchef in Chur. |

| Fundstelle: | Band 222, Jahrgang 1876, S. 56 |

| Download: | XML |

Telegraphischer Gegensprecher nebst Translator

von M. Koch, Bureauchef in Chur.

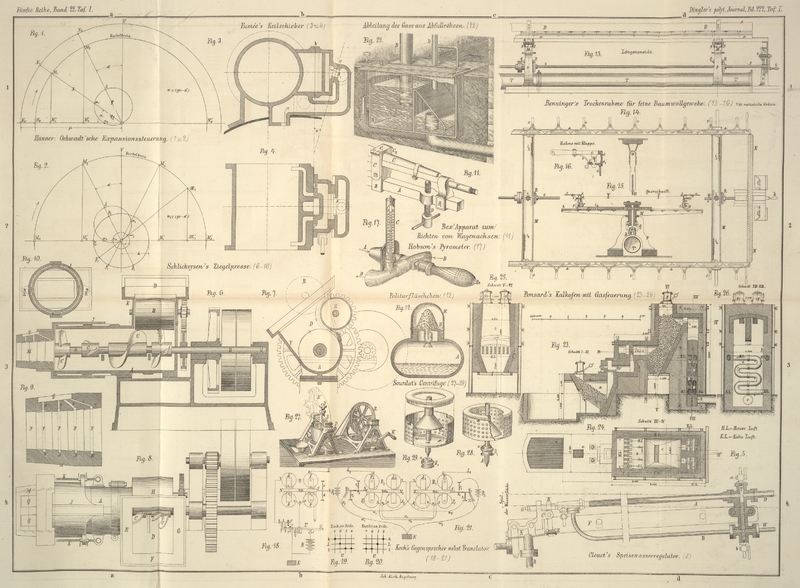

Mit Abbildungen auf Taf.

I [b.c/4].

Koch's telegraphischer Gegensprecher nebst Translator.

In Figur 18

der zugehörigen Abbildungen bedeuten 1, 2 und 3 bezieh. den Arbeitscontact, die

Drehachse und den Ruhecontact eines gewöhnlichen Morsetasters, auf dessen Hebel

jedoch an seinem vordersten Ende ein Isolator e

aufgesetzt ist, welcher beim Niederdrücken des Tasterhebels auf den Arbeitscontact 1

den metallenen Hebel hf bei f von dem mit der Erde E leitend verbundenen

Contacte i abhebt. Die Linienbatterie B ist zwischen 1 und E

eingeschaltet; von den beiden mit einander verkehrenden Stationen hat aber die eine

den Kupferpol, die andere den Zinkpol der Batterie an Erde zu legen, damit die

Ströme beider gleichsinnig werden. Das Relais R enthält

zwei Paar Spulen A, A' und P,

P'; während A und A' einen gewöhnlichen Hufeisen-Elektromagnet (mit unmagnetischen Kernen)

bilden, stehen die Kerne des Hufeisen-Elektromagnetes P, P', wie bei dem Hughes-Typendrucker, auf den Polen eines permanentenpermamenten Hufeisen-Magnetes und werden von diesem so inducirt, daß in P ein Nordpol n₂, in

P' ein Südpol s₂

entsteht. Das Eisenstück G läßt sich dazu benützen, um

durch entsprechende Verschiebung am Magnete die Magnetstärke der Stromstärke

anzupassen. Zwischen den vier Polen des Relais liegt als Anker der um x drehbare Magnetstab NS, dessen Fortsatz k zwischen den

Stellschrauben c und d

spielt und bei seinem Anlegen an den Arbeitscontact c

die Localbatterie schließt. Das Spulenende 6 wird mit der Telegraphenleitung L, das Ende 7 mit dem Hebel h, die Tasterachse 2 endlich mit dem Punkte a

verbunden, in welchem sich die beiden Spulenenden 4 und 5 vereinigen.

Damit man das Relais bequem der Stromrichtung entsprechend einschalten könne, gibt

man jeder Station einen Umschalter U (Fig. 19 und 20) mit 3 und

4 Lamellen; an die vier Verticallamellen legt man. die vier Spulenenden 4, 5, 6 und

7; an die drei Horizontallamellen den Hebel h, die Linie

L und a oder die

Tasterachse 2. Die Station nun, welche Zink an Erde hat, stöpselt nach Figur 19, um 4

und 5 mit a und 2, 7 mit h

und 6 mit L zu verbinden. Die Station dagegen welche

Kupfer an Erde hat, muß durch Stöpselung nach Figur 20 die Enden 6 und

7 mit a und 2 verbinden, 5 aber an L und 4 an h legen.

Wenn nun kein Taster niedergedrückt wird, also auch kein Strom die Linie L durchläuft, wird der Nordpol N des Ankers bei gleicher Entfernung von den beiden Kernen in A und A' gleich stark, bei

ungleicher Entfernung von dem ihm am nächsten liegenden Kerne in A oder A' am stärksten

angezogen. Der Südpol S dagegen wird von dem Südpole s₂ in P' abgestoßen,

von dem Nordpole n₂ in P angezogen, und deshalb legt sich der Anker mit k auf die Ruhestellschraube d.

Wird blos ein Taster T niedergedrückt und wird von dem

Tasterhebel die Batterie B bei 1 genau in demselben

Augenblicke geschlossen, in welchem e den Hebel hf von i abhebt, so

geht auf der telegraphirenden Station der Strom von 1 nach 2 und a, nur durch die Spulen P

und P' und in die Linie L;

in den Kernen des Elektromagnetes PP' wird dadurch

zwar der Magnetismus beseitigt, der Ankerhebel wird aber durch den ihm näher

liegenden Kern in seiner Lage an d erhalten. Auf der

empfangenden Station dagegen durchläuft der aus L

kommende Strom nach einander die Spulen P und P', A und A' und geht dann

über hf zur Erde E;

dort wird also nicht blos der Magnetismus der Kerne in P

und P' vernichtet, sondern es werden auch die Kerne von

A und A' magnetisirt,

und zwar in A ein Südpol s₁, in A' ein Nordpol

n₁ entwickelt, somit der Nordpol N des Ankers von n₁

abgestoßen, von s₁ angezogen und mit k an die Arbeitscontactschraube c gelegt.

Sind endlich beide Taster zugleich niedergedrückt, so geht der verstärkte Strom auf

beiden Stationen nur durch die Spulen P und P', vernichtet aber in deren Kernen nicht blos den

bisherigen Magnetismus, sondern entwickelt in denselben entgegengesetzte Magnetpole;

P wird also südmagnetisch, P' nordmagnetisch, der Südpol S bewegt sich

demnach von P nach P' hin,

k legt sich an c und

schließt so die Localbatterie.

Würde hf erst etwas später von i abgehoben, als bei 1 die Batterie B geschlossen wird, so geht der Strom zwar eine Zeit

lang auf der sprechenden Station auch mit durch A und

A', allein durchaus nicht in demselben Sinne, in

welchem ein von der andern Station kommender Strom A und

A' durchläuft, sondern in entgegengesetzter

Richtung; es wird also in diesem Falle das eigene Relais nicht mit ansprechen, wenn

dieses eben stromfrei ist; wird es dagegen vom Strome der andern Station

durchlaufen, so könnte dessen Wirkung in AA

' und die hinzu tretende Wirkung des durch PP' gehenden schwachen Zweiges des eigenen Stromes

leicht von dem weit stärkern, AA' durchlaufenden

Zweige dieses Stromes überboten werden und somit das ankommende Zeichen zerreißen.

Würde umgekehrt hf schon etwas früher von i abgehoben, als der Tasterhebel den Arbeitscontact 1

schließt, so würde während dieser Zeit für einen von der andern Station aus der

Linie L kommenden Strom kein Weg zur Erde übrig bleiben;

es könnte somit auch in diesem Falle jede Tasterbewegung ein Zerreißen des

eintreffenden Zeichens veranlassen, und dies dürfte eben so sorgfältig zu verhüten

sein, als eine kurze Durchströmung von AA' im

vorigen Falle. Handelt es sich indessen um sehr kleine Zeiträume, so kann vielleicht

der Umstand, daß weder die Wirkung des Stromzweiges in AA

' augenblicklich auftritt, noch beim Aufhören des

Stromes in PP

' der frühere Magnetismus sofort wieder die

ursprüngliche Stärke hat, über die Schwierigkeit hinweg helfen.

Uebrigens soll die Spulen des Elektromagnetes AA

' mehr Windungen erhalten als die Spulen von PP

', damit bei Ableitungen auf der Linie die Wirkung des

schwächern ankommenden Stromes auf AA

' die durch ihn bewirkte nicht ganz vollständige

Entmagnetisirung der Kerne von PP

' mit zu überwinden vermag.

Um als Translator dienen zu können, wird der Fortsatz k

am Ankerhebel des Gegensprech-Relais R noch mit

einer gegen k isolirten Verlängerung q versehen und dieser die zweite Stellschraube r als Contactschraube gegenüber gestellt. Die Zinkpole

der beiden Batterien B₁ und B₂ (Fig. 21) der Translationsstation werden

durch die Drähte w₁ und w₂ zur Erde E abgeleitet, ihre

Kupferpole an die Contactschrauben c₂ und c₁ gelegt. Auch die Verlängerungen q₁ und q₂

werden durch dünne spiralförmig gewundene Drähte y₁ und y₂ mit der Erde E verbunden. Von den Enden 7 der Spulen A₁' und A₂' wird je ein Draht

u₁ und u₂

nach r₂ und r₁, von den Achsen x₁ und x₂ der Anker N₁ S₁ und N₂ S₂ je ein Draht v₁ oder v₂

nach den Vereinigungsstellen a₂ und a₁ der Spulenenden 5 und 4 geführt; an das Ende 6

endlich kommt bei P₁' die Linie L₁, bei P₂' die Linie L₂. Der

Ankerhebel erhält wieder, aus den eben bezüglich des Tasters T angedeuteten Gründen, einen möglichst geringen Spielraum zwischen den

Contactschrauben c und r.

Kommt nun ein Strom aus L₂, so durchläuft er P₂' und P₂,

A₂ und A₂', geht von 7 in dem Drahte u₂

nach r₁, q₁,

y₁ und in w₂ zur Erde E; das Relais R₂ spricht also an, q₂ entfernt sich von r₂ und k₂ legt sich (gleichzeitig) an c₂; deshalb geht nun der Strom von B₁ vom Zinkpole in dem Drahte w₁ zur Erde E, vom

Kupferpole dagegen über c₂, k₂, x₂ durch

den Draht v₂ nach a₁, von hier aus aber nur durch P₁

und P₁' über 6 in die Linie L₁, ohne daß indessen dabei das Relais R₁ ansprechen und zwischen r₁ und q₁ den Stromweg für den

aus L₂ kommenden Linienstrom unterbrechen

könnte.

E. Z.

Tafeln