| Titel: | Křižik's elektrisches Distanzsignal; von L. Kohlfürst. |

| Autor: | L. Kohlfürst |

| Fundstelle: | Band 222, Jahrgang 1876, S. 59 |

| Download: | XML |

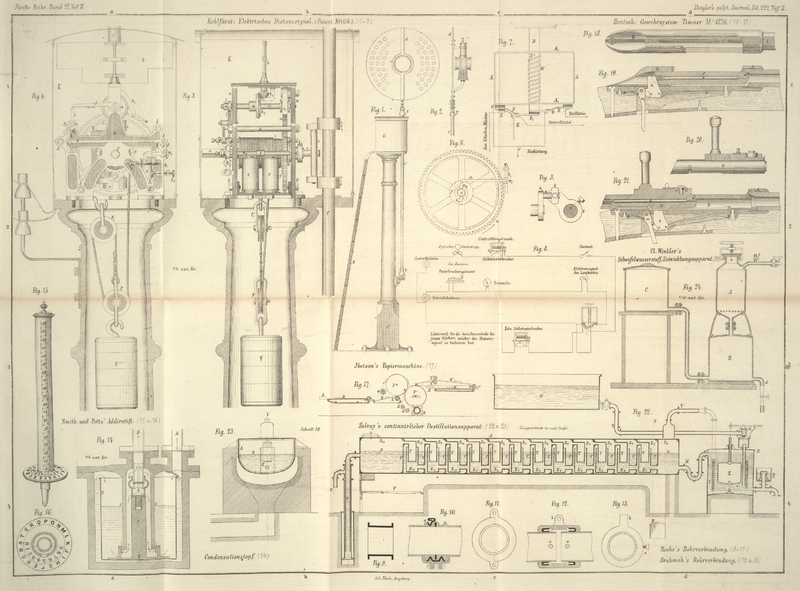

Křižik's

elektrisches Distanzsignal; von L. Kohlfürst.

Mit Abbildungen auf Taf.

II [a.c/1].

Kohlfürst, über Krizik's elektrisches Distanzsignal.

Die Figuren 1

und 2 geben

die Totalansicht der Křižik'schen elektrischen Distanzsignale

(Stationsdeckungssignale), wie sie derzeit in den Fabriken der HH. Egger in Wien und Teirich

(vormals allgemeine österreichische Telegraphenbau-Gesellschaft) in Wien

angefertigt werden.

Auf einer etwa 2m,5 hohen Eisensäule FK ist die in zwei Lagern ruhende, eiserne Spindel

C angebracht, welche eine kreisrunde, weiß und roth

angestrichene Blechscheibe d von 1m Durchmesser trägt. In der Mitte ist diese

Scheibe kreisrund ausgebrochen und ebenso an der Fläche rechts und links mit

kleinern runden Oeffnungen versehen. Hinter der centralen großen Oeffnung ist die

mit Reflectoren und den entsprechenden gefärbten Gläsern (vorne roth, rechts und

links grün, rückwärts weiß) versehene, vierscheinige Laterne L angebracht; die kleinern Löcher haben nur den Zweck, die den

Luftströmungen exponirte Fläche der Scheibe zu verringern.

Durch zwei verschiedene Stellungen der Scheibe werden die zwei Signale gegeben:

„Fahrt (bezieh. Einfahrt in die

Station) erlaubt“ oder „Fahrt (bezieh. Einfahrt in die Station) verboten“, je nachdem die Fläche der

Signalscheibe zum Schienenstrang parallel oder auf derselben senkrecht steht. Die

Scheibenspindel wird sich zu diesem Zwecke um 90° hin und zurück bewegen und

dann in der einen wie andern Stellung arretiren lassen müssen. Diese Arbeit wird

durch ein auf elektrischem Wege auslösbares Gehwerk bewerkstelligt, welches in der

Kapsel K, geschützt durch ein Viechgehäuse,

untergebracht ist und durch ein im hohlen Säulenschafte auf einen Rollenflaschenzug

hängendes Gewicht q (Fig. 3 und 4) betrieben wird. In den

Säulensockel F ist eine besondere Contactvorrichtung

eingesetzt, welche in Thätigkeit gebracht wird, sobald sie vom abgelaufenen

Treibgewicht erreicht und berührt wurde. Diese Vorrichtung hat den Zweck, das Signal

selbstthätig auf „Halt“ zu stellen, wenn das Gewicht abgelaufen

ist, und gleichzeitig den die Scheibe bedienenden Wächter durch Ingangsetzung eines

eigenen Läutewerkes von dem Ablaufen des Gehwerkes zu benachrichtigen.

An der Signalsäule sind endlich noch drei Isolatorenträger mit Porzellanisolatoren

befestigt, welche die nöthigen Leitungen tragen, und eine eiserne Leiter M angebracht, um sowohl leicht zum Apparat gelangen, als

auch die Reinigung und das Anzünden der Laterne bequem vornehmen zu können.

Betreffs der Scheibenspindel C wäre noch zu erwähnen, daß

sie durch einen unter dem obern Lager aufgesetzten Ring gegen das Ausheben und durch

die Blechtrichter T gegen Verstaubung oder sonstige

Verunreinigung ihrer Lager geschützt ist.

Der Bewegungsmechanismus für das Signal besteht der Hauptsache nach aus zwei Theilen,

wovon der erstere als der physikalische, der letztere – das Gehwerk und die

Auslösung nebst Arretirung – als der eigentlich mechanische bezeichnet werden

kann.

Der erste (physikalische) Haupttheil (Fig. 3 und 4) des Apparates besteht

aus einem hufeisenförmigen Elektromagnet dessen Multiplicationsenden e, e an die Stelllinie, das ist die eigentliche

Betriebsleitung des Signales, angeschlossen sind. Ueber den Kernen des

Elektromagnetes hängt auf einer horizontalen Achse w₃ der Anker f; an derselben Achse ist der

Hebel gg₁ festgeschraubt, welcher nach oben

in eine Gabel endigt. Die Bewegung des untern Armes g₁ und dadurch des ganzen Ankerhebelsystemes kann durch die

Stellschrauben S₁ und S₂ beschränkt und regulirt werden. Die Spiralfeder v, welche mit der Mutter G

angespannt oder nachgelassen werden kann, hat den Zweck, den Anker f abgerissen zu erhalten, so lange kein Strom durch den Multiplicator

des Elektromagnetes läuft, letzterer also nicht magnetisch ist.

Die beiden Arme der Gabel g haben am obern Ende einen

Querschlitz, in welchen je ein kleines, nasenförmiges Stahlblättchen r eingesetzt ist; diese Stahlblättchen, Paletten, sind

im Schlitze auf einer Achse beweglich, jedoch nur nach außen, und mit ihren Nasen

nach innen, also gegen einander gestellt. Eine Bewegung der Paletten nach innen wird

durch Stifte verwehrt. Der rechtsliegende Gabelarm ist, wie in Figur 4 zu sehen, etwas

kürzer als der linksliegende Arm, und steht deshalb auch die rechte Palette ein

wenig tiefer als die linke.

Der zweite (mechanische) Haupttheil, und zwar zunächst das Gehwerk (Fig. 3 und 4) ist im wesentlichen wie

ein gewöhnliches einfaches Uhrwerk eingerichtet. Zwischen zwei gußeisernen

Gestellplatten u, welche mit drei Bolzen A und dem Verbindungsstücke E des Elektromagnetes fest verbunden sind, ist an der Welle o eine eiserne Schnurtrommel l mit einem Sperrrad y fest aufgekeilt, das

Hauptrad m jedoch lose aufgesteckt. An einer Speiche

dieses Hauptrades ist der drehbare Sperrkegel s₁

befestigt, welcher durch eine Feder im Eingriff mit dem Sperrrade y gehalten wird. Ein zweiter Sperrkegel s₂ ist am Gestelle u

befestigt und greift in die Zähne des Hauptrades m ein.

Bei einer Drehung der Schnurtrommel von links nach rechts wird daher das Hauptrad

m durch Vermittlung des Sperrkegels s₁ mitgenommen; bei der entgegengesetzten

Bewegung der Schnurtrommel (von rechts nach links) gleitet der Sperrkegel s₁ über die Zähne des Sperrrades y hinweg, das Hauptrad m

bleibt umsomehr stehen, als der Sperrkegel s₂

eine Bewegung desselben in dieser Richtung überhaupt nicht gestattet.

Der Sperrkegel s₂ hat überdies, wie leicht zu

erkennen, noch den Zweck, eine Verschiebung der Signalscheibe durch Wind oder irgend

sonst eine von außen wirkende Kraft in der angedeuteten Bewegungsrichtung zu

verhindern. Die lange Narbe des Hauptrades m geht

nämlich durch die rückwärtige Gestellplatte u hindurch

und ist mit der Kurbel k₁ versehen, deren Bolzen

a (Fig. 3 und 5) in den Schlitz der um

ihre Achse drehbaren und durch die Träger t an die

Scheibenspindel l befestigten Coulisse b eingreift. Der Radius der Kurbel k₁ und die Entfernung der Coulisse b vom Mittel der Scheibenspindel sind so gewählt, daß

bei einer jeden Umdrehung der Kurbel k₁ (mit

Beziehung zur Horizontalebene) um (+) 180° die Scheibenspindel durch

Vermittlung der eben besprochenen Verbindungstheile um 90° hin und bei der

weitern Kurbeldrehung (–) 180° um 90° zurück gedreht wird. Die

Kurbel k₁ hat übrigens den gleichen Radius wie

die Schnurtrommel.

Auf der Schnurtrommel ist, mit einem Ende an derselben befestigt, ein Drahtfeil in

eingegossenen Nuthen spiralförmig aufgewickelt, welches von der Trommel über die

bewegliche Rolle p und über die feste Rolle p₁ läuft und mit ihrem zweiten Ende an den Kloben

der Rolle p festgeknüpft ist. In diesen Kloben ist auch

das Treibgewicht q mittels eines Hakens eingehängt.

Zur Regelung der Bewegung des beschriebenen Gehwerkes greift das gezahnte Hauptrad

m in ein auf der Welle n

aufgesetztes Getriebe ein, und sitzt auf dieser Welle auch das Kegelrad k₂, welches in ein zweites stehendes Kegelrad k₃ eingreift; letzteres ist mit einem Windflügel

k oder einem andern Bewegungsregulator (z.B.

Federbremse) auf gemeinschaftlicher Achse.

Denkt man sich das Gewicht q eingehängt, so wird nach

Vorstehendem die Schnurtrommel von links nach rechts (Fig. 4) ablaufen und

demzufolge das Drahtseil successive sich abwinden. Mit der Trommel dreht sich in

dieser Richtung auch das Hauptrad m und die Kurbel k₁, der Zapfen a

drückt also die Coulisse b hin und zurück, daher sich

die Signalscheibe bald parallel, bald senkrecht zum Bahngleise stellen wird. In

diesen Lagen muß die Bewegung des Laufwerkes gehemmt und dann wieder beliebig

losgelassen werden können. Dies geschieht durch die nun zu beschreibende Arretirung und Auslösung.

An der Triebwelle n ist der Arretirungshebel j befestigt. So lange derselbe auf dem Arme i aufliegt, wird eine wie immer geartete Bewegung des

Laufwerkes unmöglich sein; i ist der eine Arm eines

zweiarmigen Hebels, der auf einer in der Gestellwand lagernden Welle w befestigt ist. Der zweite Arm dieses Hebels g ist gabelförmig gestaltet. In dieser Gabel kann sich

die an dem Hebel h₁ sitzende Rolle w₁ bewegen; h₁hd ist ein um w₂ drehbarer Winkelhebel, welcher bei d

einen verstellbaren prismatischen Stahlansatz x von

∆-förmigem Querschnitt trägt. Dieses Prisma liegt in der Ruhelage des

Apparates auf einer der früher erwähnten Paletten r der

Gabel g auf.

Ist der Elektromagnet angezogen (es liegt der ganzen Beschreibung die Annahme zu

Grunde, daß die Stelllinie mit Ruhestrom betrieben werde), so ruht das bezeichnete

Prisma auf der (in Fig. 4) rechtfertigen Palette r; wird der

Strom in der Linie unterbrochen, so wird der Anker durch die Feder v abgerissen, und in Folge dessen weicht die Gabel g und mit derselben die Palette r nach rechts aus. Dadurch verliert das Prisma seine bisherige Stütze,

fällt in die Gabel g hinein und der Arm hd durch sein Eigengewicht soweit herunter, als

dies der Gabelschlitz in g, an dessen Ende das Prisma

wieder aufgehalten wird, gestattet. Mit diesem Arm hd bewegt sich auch

der Hebelarm h₁ und zwar nach rechts (Fig. 4),

wodurch wieder der Winkelhebel g₂wi aus seiner Ruhelage gebracht und der Arm i unter j weggerückt wird.

Die bestandene Hemmung des Laufwerkes ist nun aufgehoben, das Treibgewicht q wird wirksam und die Schnurtrommel l, das Hauptrad m und die

Kurbel k₁ bewegen sich in der durch einen Pfeil

in Figur 4

bezeichneten Richtung.

Nach einer halben Umdrehung erfolgt jedoch wieder die Arretirung des Gehwerkes durch

die in Figur 6

(rückwärtige Ansicht) dargestellte Anordnung. Auf der Welle w₂ sitzt rückwärts noch ein Arm a fest,

während in derselben Verticalebene an der Nabe des Hauptrades m die zwei Nasen oder Daumen n₁ und n₂ und zwar so aufgesetzt sind, daß die in der

Zeichnung dargestellte Lage eintritt, wenn die Umdrehung des Gehwerkes (bezogen auf

das Hauptrad) um 144° erfolgt ist. Auf dem Wege bis zu dieser Stellung wird

der Arm a vom Daumen n₂ oder n₁ erfaßt und gleichzeitig

damit das ganze, auf der Welle w₂ befestigte

Hebelsystem, also auch der Hebelarm hd gehoben;

letzterer kommt in Folge dessen mit seinem Prisma d

wieder auf eine der Paletten r zu liegen, und zwar

jedenfalls auf die niedrigere rechtsliegende (Fig. 4) Palette, wenn der

unterbrochen gewesene Strom während des Ablaufens des Gewichtes wieder hergestellt

und demgemäß der Anker f wieder angezogen und in seine

Ruhelage zurückgesetzt worden ist.

Unter diesen Umständen wird der Arretirungshebel j

nunmehr, wenn er nach fünfmaliger Umdrehung (angenommen, daß das Hauptrad 100, das

Getriebe 10 Zähne hat) auf seinen normalen Platz zurückkehrt, die Stütze i wieder untergestellt finden und also seinen Weg nicht

weiter fortsetzen können. Das Laufwerk ist hiermit, nachdem das Hauptrad genau eine

halbe Umdrehung gemacht hat, wieder arretirt, und eine neuerliche Auslösung bezieh,

das Zurückstellen des Signales kann durch eine Stromunterbrechung wieder wie früher

erfolgen.

Nach dem Vorausgegangenen erhellt, daß durch jede momentane Stromunterbrechung

bezieh. Auslösung des Ankers und des Gehwerkes die Scheibenstellung um 90°

und zwar abwechselnd positiv und negativ geändert, resp. daß die Scheibe einmal

parallel zur Bahn (auf „Frei“) oder senkrecht zum Gleise (auf

„Halt“) gestellt wird.

Ist entgegen dem eben vorausgesetzten Fall während des Ablaufens des Gehwerkes der

Strom nicht wieder hergestellt, das ist der Anker nicht angezogen worden, so kann

sich das Prisma d des Hebels h auf die niedrigere rechtsliegende (Fig. 4) Palette r nicht auflegen, weil diese zu weit nach rechts

verschoben ist; wohl aber könnte das Prisma auf die linksliegende höhere Palette

aufgelegt werden, falls der Hebel hd hoch genug gehoben würde. Das

geschieht denn auch in diesem Falle immer, sobald der Daumen n₂, welcher etwas höher ist als n₁, den Arm a gehoben hatte.

Das Gehwerk wird also unter der Annahme, daß kein Strom in der Stelllinie ist, und in

Folge dessen der Anker abgerissen verbleibt, nur dann arretirt werden, wenn der

größere Daumen n₂ (Mg. 6) an der Reihe war; war

jedoch der kleinere Daumen n₁ der auslösende, so

erfolgt ein neuerliches Auslösen des Gehwerkes bezieh. Stellen des Signales, da das

Prisma weder auf der rechten noch linken Palette aufsitzen kann, sondern nach der

Hebung wieder in die Gabel g (Fig. 4) zurückfällt. Nach

dieser Auslösung kommt jedoch jedenfalls die Arretirung zu Stande, da jetzt wieder

der größere Daumen n₂ die Hebung des

Einlösehebels hd besorgt. Käme nach einer solchen

Arretirung später wieder Strom in die Linie, wodurch der Anker angezogen würde, so

fiele das Prisma wohl von der linksliegenden höhern Palette auf die rechtsliegende

niedrigere herab, bliebe jedoch auf dieser liegen, und eine Auslösung könnte sonach

dadurch nicht herbeigeführt werden, sondern erst dann wieder erfolgen, bis der Strom

neuerdings unterbrochen und der Anker f abgerissen

würde. Die Daumen n₁ und n₂ sind so angeordnet, daß der erstere kürzere bei Frei-Stellung, der letztere längere bei Halt-Stellung des Signales an die Reihe, bezieh.

in Function tritt.

Es ist hierdurch eine Bedingung, welche in Oesterreich an derlei elektrische

Signalmittel gesetzlich geknüpft ist, in sinnreicher Weise gelöst. Sobald nämlich

die Stellleitung an irgend einem Punkte reißt oder die Batterie zu schwach wird, um

den Anker angezogen zu erhalten, stellt sich die Signalscheibe, falls sie auf

„Frei“ gestanden ist, selbstthätig auf

„Halt“; wenn sie jedoch auf „Halt“

stand, stellt sie sich zwar momentan auf „Frei“, allein wie aus

dem Obigen hervorgeht, dreht sie sich gleich noch ein zweitesmal, also auf

„Halt“ zurück, in welcher Lage sie dann so lange verbleibt,

bis wieder hinreichend Strom vorhanden ist und eine neuerliche Umstellung auf

normalem Wege erfolgt.

Zum Betriebe des Signales wird der Hauptsache nach eine Hin- und Rückleitung,

statt letzterer eventuell die Erdleitung, eine constante Batterie sowie an jenem

Punkte, von welchem die Stellung der Scheibe bewerkstelligt werden soll, ein

Unterbrechungstaster nöthig sein. Zur Versicherung der Station, daß die Haltstellung

des Signales richtig eingetreten ist, wird noch eine zweite Leitung, die sogen.

Controllinie, mit dem Deckungssignale in Verbindung gebracht.

Die Controllinie hat mit der Stelllinie die Rückleitung gemeinschaftlich und ist bei

der Haltscheibe getrennt. Das eine Ende führt daselbst zu einem an der Scheibenspindel isolirt

befestigten, mit einem Platincontact versehenen federnden Arm, der steif mit der

Spindel die Bewegungen derselben mitmacht; das andere Ende der Controlleitung ist

mit einem am Säulengehäuse befestigten Contactambos metallisch verbunden. In der

Haltstellung der Scheibe ist die gedachte Contactfeder an diesen Ambos angedrückt

und der Stromweg in der Controllinie continuirlich gemacht; in der Freistellung ist

die Contactfeder um 90° verstellt und vom Ambos weit abgehoben, die

Controlleitung also unterbrochen. In dieser ist ein am Bahnhofsgebäude angebrachtes

elektrisches Klingelwerk (ein Selbstunterbrecher oder Selbstausschalter) und ein in

jenem Bureau, wo sich der Unterbrechungstaster der Stelllinie befindet,

aufgestellter optischer Controlapparat, endlich die Controlbatterie eingeschaltet.

Dieser optische Controlapparat ist bekanntermaßen eine kräftige Magnetnadel, die

ihre Stellung bezieh. Ablenkung durch eine hinter dem Ausschnitte des Nadelgehäuses

erscheinende rothe Papierscheibe, ihre Ruhelage durch das Erscheinen einer weißen

Scheibe markirt, oder der Apparat ist ein Elektromagnet, bei welchem sich das

Nichtangezogensein und Angezogensein des Ankers in gleicher Weise wie bei der Nadel

kennbar macht.

Die Signalscheibe kann bei einmaligem Aufziehen 60 Mal gestellt werden, bis das

Gewicht abgelaufen ist.

Um der gefährlichen Eventualität, daß die Scheibe auf „Frei“

stehen bleibt und im Bedarfsfalle nicht mehr auf „Halt“

gestellt werden könne, weil das Gewicht q abgelaufen

ist, vorzubeugen, hat der Constructeur noch eine höchst sinnreiche

Contactcombination eingeschaltet, die in Figur 7 dargestellt

erscheint. Wie bereits früher kurz erwähnt, ist dieselbe im Fuße F (Fig. 1) der hohlen

Signalsäule untergebracht. Sie besteht aus einem eisernen Rahmen AA₁, bei welchem durch die entsprechend

durchlöcherten horizontalen Rahmenstücke A₁, A₁ ein Bolzen B

durchgesteckt ist. Dieser Bolzen ist leicht beweglich und hat an seinem obern Ende

eine scheibenförmige Platte C. Eine Spiralfeder W, die an den Stellstift S

preßt, drückt ihn normal nach aufwärts. Am untern Bolzenende sind zwei gegen

einander isolirte Messinglamellen D und D₁ angeschraubt, von denen die eine D mit der am Eisenrahmen befestigten, jedoch gegen

denselben gut isolirten Contactfeder E, die andere D₁ mit der ebenfalls isolirten Contactfeder F in Berührung steht.

Unter der Feder F ist noch eine zweite, gleichfalls

isolirte Feder K angebracht, welche seitlich unter der

Lamelle D₁ liegt und in der Ruhelage des

Apparates mit dieser Lamelle in keiner Berührung ist.

Zu D und F ist die

Rückleitung G, eventuell Erdleitung, zu D₁ die Controllinie, zu E die

Stelllinie und zu K endlich eine dritte Leitung L zugeführt, die zu jenem Wächter geht, welchem die

Bedienung des Signales überwiesen ist, dort ein Klingelwerk (unter vorliegender

Schema-Annahme kein Selbstunterbrecher oder Selbstausschalter) passirt und

dann zur gemeinschaftlichen Rückleitung anschließt.

In Figur 8 ist

ein einfaches Schema der sämmtlichen Drahtleitungen dargestellt. Es ist

selbstverständlich, daß sich das Schema unter Voraussetzung anderer Bedingungen,

z.B. wenn eine gemeinschaftliche Batterie verwendet werden, oder Inductionsstrom

angewendet werden soll etc., gleichfalls ändert, und hat der Erfinder eine ganze

Reihe von Schemavarianten entworfen, die sich jedoch an dieser Stelle wegen Mangel

an Raum einer eingehenden Besprechung entziehen.

Aus Fig. 7 und

8 ist

jedoch hinreichend ersichtlich, daß in dem Falle, wo das Gewicht q die Platte C erreicht, der

Bolzen B niedergedrückt und dadurch die Stelllinie sowie

die Controllinie unterbrochen wird, da die Lamelle D die

Feder E, die Lamelle D₁ den Contact F verläßt. Dafür wird D₁ mit K bezieh. die

Controllinie mit der Leitung zum zweiten Klingelwerk in Verbindung gebracht und der

Strom der Controllinie nunmehr außer den in der Station eingeschalteten optischen

und akustischen Controlapparat auch jenes Klingelwerk, welches im Aufenthaltsraum

des der Signalscheibe zugewiesenen Bahnwärters angebracht ist, passiren und in

Thätigkeit setzen. Das Geräusch dieses Klingelwerkes wird den Wächter von dem

erfolgten Ablaufen des Gewichtes q benachrichtigen und

demselben als Aufforderung gelten, sofort das Gewicht wieder aufzuziehen.

Die vom niedergegangenen Gewichte zwischen D und E bewerkstelligte Unterbrechung der Stelllinie veranlaßt

die Haltstellung der Signalscheibe in der gleichen Weise wie dies früher für

Linienstörungen gezeigt wurde. Der Abstand von C bis A' ist selbstredend so gewählt, daß das Gewicht immer

noch für einen, eventuell (falls die Scheibe im Momente, wo das Gewicht C erreicht, auf „Halt“ gestanden

wäre) zwei Bewegungsimpulse bezieh. zwei halbe Umdrehungen des Hauptrades m oder der Schnurtrommel l,

welche zur Haltstellung des Signales nothwendig werden, hinreichende Fallhöhe

hat.

Das Křižik'sche elektrische Distanzsignal, welches sich gegenüber der

bestehenden ähnlichen Systemen durch die Einfachheit des Gehwerkes, der

Bewegungsübertragung, Arretirung und Auslösung auszeichnet, besitzt nebstdem

folgende (vom Erfinder in Anspruch genommene) Vorzüge:

„1) Die Signalscheibe stellt sich unbedingt auf

„Halt“, wenn die Stelllinie bleibend unterbrochen oder die

Stellbatterie zu schwach wird, den Anker angezogen zu erhalten.

2) Die Signalscheibe wird sich unbedingt auf „Halt“ gestellt

haben, wenn das Gewicht abgelaufen ist.

3) Der das Signal bedienende Bahnwärter wird vom Ablaufen des Gewichtes auf

elektrischem, d. i. telegraphischem Wege verständigt und zur sofortigen Behebung

dieses Zustandes veranlaßt.

4) Die ganze Kraft des auf den Apparat wirkenden Gewichtes wird nur für die

Scheibenbewegung und die geringen vorhandenen Reibungen verwendet.

5) Keiner der Apparatbestandtheile erfährt eine außergewöhnliche Inanspruchnahme,

weshalb auch an keinem besondern Theile eine größere Abnützung zu fürchten

ist.

6) Alle der Justirung bedürfenden Apparattheile sind leicht und bequem

zugängig.

7) Das System erlaubt eine leichte und wenig kostspielige Anwendung zur

Umgestaltung der meisten im Gebrauche stehenden mechanischen Deckungssignale in

elektrische.

8) Bei Linienstörungen, welche durch Berührung der Stellleitung mit andern

Leitungen herbeigeführt werden, wird das Signal entweder selbstthätig auf

„Halt“ gestellt oder die Function des Signalapparates

gar nicht beeinträchtigt.

9) Ist der Apparat gegen die Einflüsse der atmosphärischen und tellurischen

Elektricität wenig empfindlich.

10) Der Apparat kann mit ganz geringer Abänderung des Transmissionsmechanismus

ebenso gut für Semaphore in Anwendung kommen als wie für Drehscheiben.

11) Durch entsprechende Anordnung des Drahtleitungsschemas läßt sich statt der

Stellbatterie ebenso gut ein Inductor verwenden, ohne daß das Signalmittel einen

der vorgedachten Vorzüge einbüßt.“

Der Verfasser hatte Gelegenheit, einen der beschriebenen Apparats in Pilsen, welcher

bereits über Jahresfrist im Freien in Thätigkeit ist, eingehend beobachten zu

können. Der Gang des Signalapparates ist in der That ein so gleichmäßiger und

sanfter, die Auslösung und Arretirung eine so sichere und correcte, daß diese

günstigen Eigenschaften ganz auffällig in die Augen springen.

Ein ganz besonderer Vorzug des Apparates gegenüber den bekanntern ähnlichen Systemen

liegt darin, daß die Bewegungsübertragung vom Gehwerk zur Scheibenspindel so hoch

und ganz unmittelbar unter die Signalscheibe gelegt ist. Es wird dadurch der

Angriffshebel der von außen auf die Scheibe wirkenden und die Leistung des Gehwerkes

beeinträchtigenden Kräfte (z.B. Wind) auf das Minimum reducirt, wodurch sich auch

der relativ so sichere Gang des Křižik'schen Signales bei Sturm

erklärt. Merkwürdigerweise hat diese an sich so naturgemäße Anordnung höchst selten

noch (unseres Wissens nur von Dr. Hipp, jedoch auch hier nur unvollkommen) bei elektrischen Scheibensignalen

Anwendung gefunden.

Der unter 8 angeführte Vortheil darf wohl kaum streng nach seinem Wortlaute

hingenommen werden; denn er ist, wie bei jedem andern ähnlich geschalteten

elektrischen Signale, nur für die weitaus geringern und seltenern Fälle von

Berührungen richtig.

Punkt 9 erscheint gleichfalls prekär und zwar um so mehr, als die permanent

geschlossene Stelllinie für das geschilderte Signal Bedingung ist, und in jeder

solcher Linie, zumal wenn sie so kurz ist wie im vorliegenden Fall, bei Gewitter

immer Inductionsströme häufig und unvermeidlich vorkommen. Ist ein solcher Strom

gleich oder nahezu gleich und entgegengesetzt dem vorhandenen Betriebsstrom, so wird

selbstverständlich die Auslösung des Apparates ganz unvermeidlich und gerade so erfolgen, als wie

wenn sie mit dem Schlüssel absichtlich bewerkstelligt worden wäre.

Die in Punkt 1, 2 und 3 angeführten Vorzüge des Apparates geben zwar ein sprechendes

Zeugniß für die sinnreiche Anordnung des Apparates, dürften hingegen für die Praxis

weit weniger Werth haben, als es anfänglich scheint; so ist zu 1 zu bemerken, daß es

bekanntlich überhaupt dem Zweck des Signales entspricht, dasselbe normal auf „Halt“ gestellt zu haben

und immer nur erst für die Einfahrt jedes Zuges auf ganz kurze Zeit zu öffnen.

– Um der aus einer hergebrachten, dem Sinne des Signales eigentlich

entgegenlaufenden Benützungsweise hervorgerufenen, gesetzlich bedingten Bestimmung

in Oesterreich zu genügen, bedarf das elektrische Deckungssignal unter allen

Umständen und bei jedem Systeme der Verkünstlung und einer fast mathematisch genauen

Montirung, wodurch der Functionssicherheit des Apparates entschieden Eintrag gemacht

wird. Zu 2 und 3 wäre in ähnlicher Weise hervorzuheben, daß das Nichtaufgezogensein

des Gewichtes überhaupt ebenso wenig vorkommen soll, als ein verstellter Wechsel

oder ein während des Zugsverkehrs nicht geschlossener Schranken etc. Verläßlichkeit

des Bahnwärters, überhaupt gehörige Ordnung ist da wohl weitaus mehr werth als alle

noch so ingeniösen elektrischen Vorrichtungen. Solche sind, wie auch im vorliegenden

Fall, immer mit Complicationen verknüpft, welche zu reichliche Quellen für Fehler

werden und die Sicherheit der eigentlichen Signalfunctionen unverhältnißmäßig mehr beeinträchtigen,

als sie der Sache nützen.

Die Křižik'sche elektrische Signalscheibe würde, zurückgebracht auf die

einfachste und sicherste Anwendungsform, nämlich betrieben mit Siemens'schen

Magnetinductoren, unter Weglassung der ungleichen Einlösung, sowie der

Gewichts-Contact-Complication und unter Anwendung einer

Tastervorrichtung, welche die Stelllinie normal unterbrochen erhält und nur im

Bedarfsfalle auf einen Moment für die Stromentsendung continuirlich herstellt,

jedenfalls von jedem Praktiker als eines der vorzüglichsten, einfachsten und

sichersten Systeme der elektrischen Signalmittel dieser Gattung erkannt werden

müssen.

Tafeln