| Titel: | Schwefelwasserstoff-Entwicklungsapparat von Cl. Winkler. |

| Fundstelle: | Band 222, Jahrgang 1876, S. 86 |

| Download: | XML |

Schwefelwasserstoff-Entwicklungsapparat

von Cl. Winkler.

Mit Abbildungen auf Taf.

II [d/2].

Winkler's

Schwefelwasserstoff-Entwicklungsapparat.

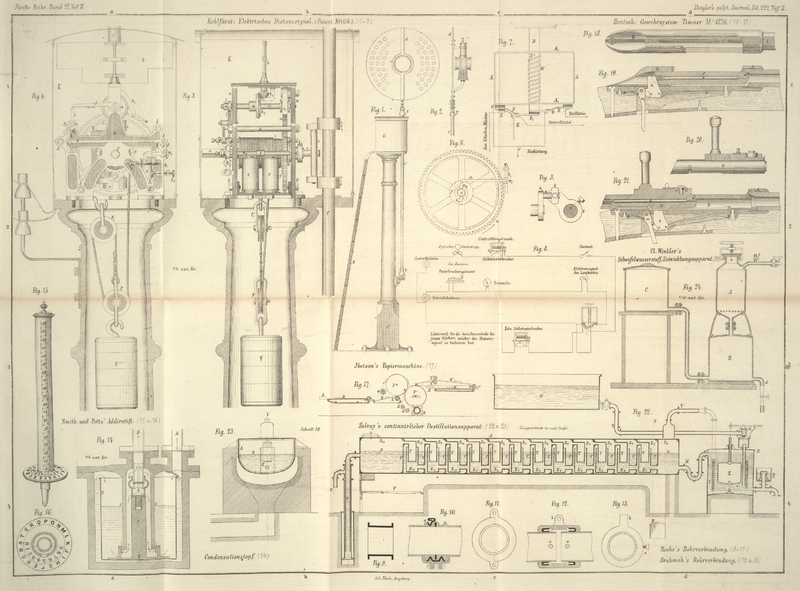

Der an beiden Enden conisch verjüngte Cylinder A (Fig. 24) dient

zur Aufnahme von 10 bis 15k Schwefeleisen,

welches in etwa wallnußgroßen Stücken auf den falschen Bleiboden zu liegen kommt.

Die Oeffnung a wird durch eine Kautschukscheibe

geschlossen, welche mittels Schraube und eiserner Platte fest angedrückt wird.

An die obere Verjüngung dieses Cylinders ist seitlich ein horizontal abgebogenes

Bleirohr angelöthet, welches zwei Messinghähne trägt. Der größere derselben (c) ist der Haupthahn, durch welchen die Ableitung des

Gases nach dem Raum erfolgt, in welchem es verbraucht wird, und wo dessen

Vertheilung durch eine Anzahl kleiner Hähne bewirkt werden kann, an welche die

Waschflaschen angesetzt sind. Durch entsprechendes Oeffnen des Haupthahnes c kann man den Gasabfluß dem Gesammtbedarf angemessen

regeln, gleichzeitig aber einer Gasverschwendung, wie sie in Laboratorien so oft

vorkommt, vorbeugen. Der Hahn b ist ein einfacher

Fehlhahn, welcher nur beim Füllen und Entleeren des Apparates geöffnet zu werden

braucht. Selbstverständlich müssen die Hähne gut eingeschliffen sein und zeitweilig

gefettet werden. Sie allein vermögen bei mangelhafter Beschaffenheit Gasverluste

herbeizuführen; im Uebrigen sind solche unmöglich, da die Eintragsöffnung durch die

aufgeschraubte, mit Kautschuk geliederte Eisenscheibe hermetisch verschlossen ist

und die Löthnaht absolut dicht hält.

Der Cylinder A, der einschließlich seiner Füllung ein

beträchtliches Gewicht besitzt, wird von einem eisernen Bock getragen, welcher mit

seinen Füßen auf dem Rande des Säuregefäßes B aufruht.

Die Rohrverbindung zwischen beiden erfolgt durch eiserne Flanschen mit Schrauben und

Kautschukring, und es braucht dieselbe selten oder nie gelöst zu werden. Der am

Boden des Gefäßes B angelöthete gekrümmte Rohrstutzen

d dient zum Ablassen der Salzlösung und ist durch

einen Kautschukschlauch mit eisernem Schraubenquetschhahn verschlossen. Früher wurde

ein Hahn aus Hartblei verwendet, der aber abgeworfen werden mußte, weil er bald

undicht wurde, und weil er die Anwendung von verdünnter Schwefelsäure zur

Entwicklung des Schwefelwasserstoffgases nöthig machte; es ist diese aber bei Weitem

nicht so zweckmäßig als diejenige von Salzsäure und hat außerdem, namentlich im

Winter, leicht das Auskrystallisiren von Vitriol und damit das Verstopfen der

Rohrleitungen zur Folge.

In gleichem Niveau mit dem Siedboden des Cylinders A

befindet sich das Gefäß

C, welches als zweites Säurereservoir dient.

Dasselbe steht durch ein Bleirohr mit Flanschenverbindung mit B in Communication. Anfänglich war in der Mitte dieses Rohres ebenfalls

ein Hartbleihahn angebracht, um, nach erfolgtem Zurücksteigen der Säure, den Druck

nach A aufheben zu können; aus den erwähnten Gründen

mußte derselbe jedoch später durch einen Schraubenquetschhahn ersetzt werden;

indessen erscheint auch dieser überflüssig, da der Schluß des ganzen Apparates ein

völlig dichter ist. Um durch den Geruch der mit Schwefelwasserstoff beladenen Säure

nicht belästigt zu werden, schließt man C durch einen

lose aufgelegten Deckel aus Bleiblech.

Zur Füllung des Apparates dient rohe Salzsäure, die mit ihrem gleichen Volum Wasser

verdünnt worden ist, und zwar sind von dieser Säuremischung gegen 40l erforderlich. Das Verdünnen kann gleich

im Gefäß C vorgenommen werden; man läßt die verdünnte

Säure hierauf bei geöffnetem Fehlhahn nach B abfließen

und füllt endlich auch C, jedoch nur reichlich bis zur

Hälfte mit dem erwähnten Gemisch. Um den Apparat vor unberufenen Händen zu schützen,

umgibt man ihn mit einem verschließbaren, schrankartigen Gehäuse, in welches auch

der Haupthahn mit zu liegen kommt; dem letztern gibt man Morgens die richtige

Stellung, während man ihn Abends regelmäßig abschließt. (Nach der Zeitschrift für analytische

Chemie, 1876 S. 285.)

Tafeln