| Titel: | W. Weyhe's patentirte Rotationspumpe; von Fr. Ohlendorf. |

| Autor: | Fr. Ohlendorf |

| Fundstelle: | Band 222, Jahrgang 1876, S. 113 |

| Download: | XML |

W. Weyhe's patentirte

Rotationspumpe; von Fr. Ohlendorf.

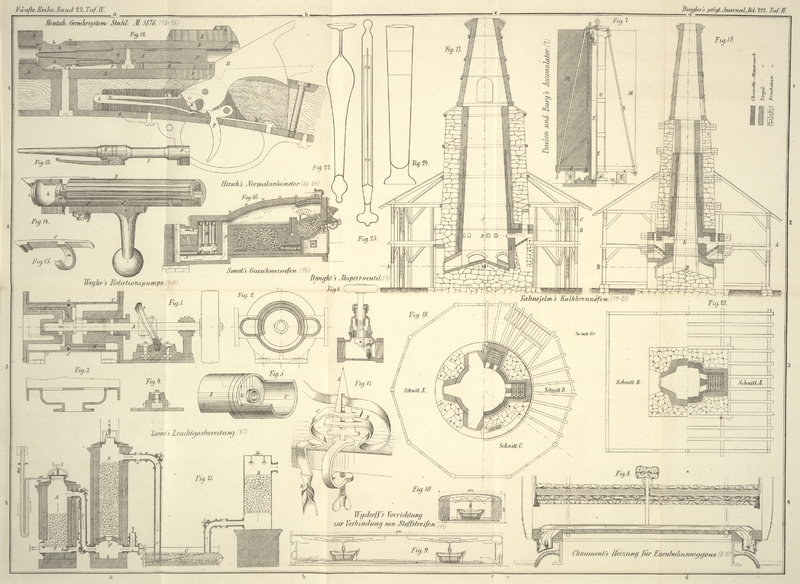

Mit Abbildungen im Text und auf Taf. IV [a/3].

Ohlendorf, über Weyhe's patentirte Rotationspumpe.

Das Hauptprincip der Weyhe-Pumpe besteht darin, daß durch Rotation eines

Kolbens innerhalb eines geschlossenen Hohlcylinders abwechselnd eine Verengung und

Erweiterung des Cylinderraumes vor und hinter dem Kolben vermittelt, sowie das

Oeffnen und Schließen der Ein- und Ausflußcanäle ohne Anwendung von Ventilen

bewirkt wird. Der Mechanismus der Pumpe ist sehr einfach, überhaupt hat sie als

einzig beweglichen Theil den Kolben. Die Dichtung ist vollkommen und kann mit Hilfe

einer unten näher zu beschreibenden, sinnreichen Vorrichtung nach jeder etwaigen

Abnützung der auf einander gleitenden Theile erneuert werden.

Einrichtung und Wirkung der Pumpe, welche in nachstehendem Holzschnitt I in der Totalansicht und in Fig. 1 bis 5 in verschiedenen Details

veranschaulicht ist, lassen sich in Kürze wie folgt darstellen. Der in dem Cylinder

C befindliche Kolben K

trägt an seinen Enden, aber an entgegengesetzten Seiten, einen an die Cylinderwand

eng anschließenden Schild S bezieh. S' in Form eines Hohlcylindersegmentes. In 1/4

Längenabstand von den beiden Enden befinden sich in der Cylinderwand je zwei

einander gegenüber liegende Oeffnungen, durch welche die Ein- und

Ausflußcanäle in den Cylinderraum münden. Der Querschnitt der Kolbenschilde ist nun

um die Weite einer der Oeffnungen größer als ein Halbkreis, damit der Schild bei der

Rotation des Kolbens den Einströmungscanal in dem Augenblicke öffnet, in welchem er

den gegenüber liegenden Ausflußcanal abschließt. Außerhalb des Cylinders ist mit der

Kolbenachse A eine schräge, etwa im Winkel von

75° zur Richtung der Achse geneigte Kreisscheibe ss fest verbunden, welche sich, während der Kolben rotirt, zwischen den

festen Rollen r und r'

bewegt. Wird nun der Kolben mittels Riemenscheibe oder Kurbel in Rotation versetzt,

so bewirkt die schräge Kreisscheibe gleichzeitig eine vor- und rückgängige

Bewegung des Kolbens innerhalb des Cylinders, wodurch die Räume vor und hinter dem

Kolben abwechselnd verengt und erweitert werden. Sobald der eine Raum anfängt, sich

zu erweitern, schließt der auf dieser Seite befindliche Kolbenschild S die Ausflußöffnung, während er den Einströmungscanal

öffnet.

Fig. 1., Bd. 222, S. 114

Nach einer halben Umdrehung, also am Ende eines Hubes, wird

dagegen letzterer geschlossen und erstere geöffnet, und die vorher aufgenommene

Flüssigkeit wird beim Rückgange des Kolbens ausgestoßen. Da das Einsaugen und Ausstoßen an beiden

Enden des Cylinders abwechselnd erfolgt, so wirkt die Pumpe continuirlich.

Der Kolben mit den beiden Schildern bildet ein Ganzes, ist massiv aus Gußeisen oder

Messing und in der Mitte mit einem Ramsbottom-Ring umgeben; ferner liegen in

dem Zu- und Ausflußcanale des Cylinders bei größern Pumpen noch besondere

Dichtungsringe d, d', welche nach jeder Abnützung des

Kolbens oder der Cylinderwand eine von außen regulirbare Dichtung ermöglichen.

Fig. 2., Bd. 222, S. 115

Bei kleinern, namentlich bei Pumpen für Handbetrieb, welche zum Festschrauben (Holzschnitt II) oder fahrbar (Holzschnitt III) eingerichtet sind, hat der Erfinder folgende

Construction in Anwendung gebracht. Anstatt der schrägen Vorlegescheibe s trägt der Kolben an seinem Umfange eine schräge

Nuthführung (Holzschnitt IV), die aus zwei halben

Schraubenumgängen mit einer Steigung von etwa 15° zusammengesetzt ist, in

welche eine an der Cylinderwand befestigte Rolle eingreift. Dadurch ist also der

Mechanismus, welcher die hin- und hergehende Bewegung des Kolbens im Cylinder

vermittelt, von außen nach innen verlegt, indem die in der Nuthführung gleitende

Rolle ebenso wirkt, wie die auf der Kolbenachse befestigte Kreisscheibe.

Fig. 3., Bd. 222, S. 116

Fig. 4., Bd. 222, S. 116

Die durch die Einfachheit des Mechanismus ermöglichte feste und solide Construction,

sowie die dadurch bewirkte Betriebssicherheit machen die Pumpe namentlich für

Seeschiffe, Bergwerke etc. als Wasserhaltungsmaschine besonders geeignet. Die

Erfindung ist bereits in 21 Staaten patentirt, und in Halle, Frankfurt und Cöln auf

den diesjährigen Ausstellungen zuerst bekannt geworden. Die Herstellung der Pumpen

hat die Bremer Pumpen- und Motoren-Fabrik

in Bremen übernommen, welche Fabrik auch nach diesem Princip construirte

Dampf- und Wassermotoren liefert.

Tafeln