| Titel: | Zur Heizung der Eisenbahnwaggons. |

| Fundstelle: | Band 222, Jahrgang 1876, S. 120 |

| Download: | XML |

Zur Heizung der Eisenbahnwaggons.Vgl. Dampfheizung 1869 192 255. 339. * 1873 207 433. 516; ferner Handbuch für specielle

Eisenbahntechnik, 2. Band S. 398.

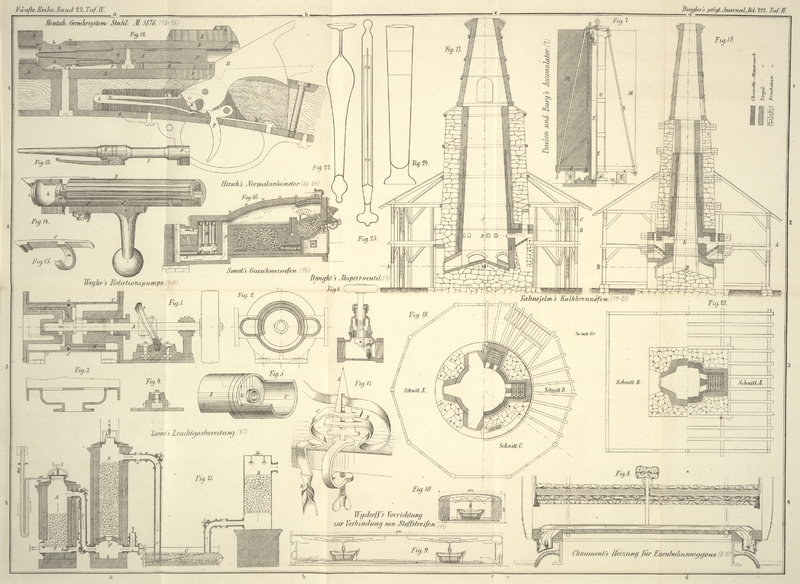

Mit Abbildungen auf Taf.

IV [d/4].

Zur Heizung der Eisenbahnwaggons.

Die Heizung der Eisenbahnwaggons wird durch klimatische und Verkehrsverhältnisse,

selbst durch Gewohnheit und andere Umstände vielfach beeinflußt, so daß keine

allgemein giltige Methode der Erwärmung von Waggons allen Verhältnissen angepaßt

werden kann. Chaumont (Revue

industrielle, August 1876 S. 337) hat auf belgischen Linien eingehende

Studien und Versuche über diesen wichtigen Gegenstand der Verkehrsindustrie

unternommen und für dortige Verhältnisse eine Gasheizung und luftgeheizte

Wärmeschemel (Fig.

8 bis 10) als praktisch befunden.

Das Innere des Waggon ist mit einem Fußschemel von galvanisirtem Eisenblech versehen,

in welchem zwei Rohre die Verbrennungsproducte von zwei Gasflammen führen. An den

beiden Enden liegen die Kammern F und F₁, welche von außen zugänglich sind und die

Brenner enthalten. Die Verbrennungsgase circuliren in den Rohren des Wärmeschemels

und entweichen in die Atmosphäre durch zwei Rohre, welche in den Seitenwänden

eingelassen sind.

Das geringe Luftvolum, welches in dem Wärmeschemel enthalten ist, kann rasch erwärmt

werden, so daß nach 15 Minuten schon eine Temperatur von 75° erreicht und

dann gleichmäßig durch die ganze Länge des Wärmekissens erhalten werden kann, und

die Temperatur im Innern des Waggon jene der äußeren Atmosphäre um 8 bis 10°

übersteigt. Es kam hierbei zumeist das gewöhnliche Leuchtgas in Verwendung, und es

consumirte eine Flamme durchschnittlich 40l

Gas pro Stunde. Die Wärmeschemel selbst können während des Sommers ausgehoben,

Reparaturen und Reinigung leicht vorgenommen werden.

Die Figuren 9

und 10 zeigen

ein luftgeheiztes Wärmeschemel; dasselbe besteht aus zwei Holzbalken, welche oben

und unten durch Eisenbleche von 2mm Dicke

verbunden sind, so daß eigentlich nur die Deckplatte erwärmt wird. Im Innern sind

auf einer Lamelle, welche von der Seite eingeschoben werden kann, zwei mit Stearin

gefüllte Näpfe aufgestellt, welche mit einem centralen Docht versehen sind und

angezündet werden. Die Flamme gelangt jedoch nicht direct auf die Deckplatte,

sondern wird von zwei Schutzblechen aufgefangen und die erhitzte Luft so vertheilt,

daß die Wärmeplatte vollkommen gleichmäßig auf 70° gebracht werden kann. Die

erwärmte Luft entweicht an den beiden Stirnflächen in den Waggon.

Die Temperatur von 70° wird dann so lange aufrecht erhalten, als die

Stearinlichter brennen.

Die eingeschobene Platte mit den Stearinnäpfen ist mit einem solchen Verschluß

versehen, daß die Lichter von den Reisenden nicht ausgehoben werden können. Der

Docht ist in einer sicher befestigten Weißblechhülfe eingezogen. Nach unserer Quelle

hat die Anwendung der luftgeheizten Wärmeschemel sich als durchwegs praktisch

bewährt, und keine der naheliegenden Einwürfe haben sich als wirklich stichhaltig

gezeigt; diese sind vermehrte Kosten, Abnützung der Teppiche und Fußmatten,

Feuersgefahr, Mangel der Circulation der Luft. –

Von der Schwierigkeit der Bedienung abgesehen sind die zu befürchtenden Nachtheile

doch so bedeutend, daß eingehende Versuche anzurathen sind, bevor dieses

Erwärmungssystem angewendet wird.

Belleroche (Revue

industrielle, August 1876 S. 352) versieht die einzelnen Coupés mit

Wärmeschemeln, in welchen andauernd ein Strom heißen Wassers circulirt. Die

Fußschemeln eines Waggons sind unter einander durch Kupferrohre verbunden und diese

Gruppen der einzelnen Waggons hängen wieder durch die Speiseleitung zusammen, welche

vom Tender der Locomotive abzweigt. Das Wärmewasser wird schließlich vom letzten

Wagen durch ein zweites Kupferrohr wieder in den Wasserkasten des Tenders

zurückgeführt. Diese beiden Rohre zur Beförderung des Heizwassers sind außerhalb der

Wagen geführt, so daß jede Möglichkeit eines Leckens innerhalb der Wagenräume und

eine hierdurch verursachte Belästigung der Reisenden, oder ein Verderben des

Zugsmaterials vollkommen ausgeschlossen erscheint, indem die Wärmeschemeln ohne

Löthnathen hergestellt sind. Die einzelnen Rohrstutzen sind gegen Abkühlung nach

außen genügend geschützt und durch Zwischenstücke von Kautschuk verbunden. Die

Durchmesser der beiden Rohre, welche den Transport des Heizwassers besorgen, sind an

den Ausmündungen verschieden groß, um ein fehlerhaftes Anbringen der

Verbindungsstücke zur Unmöglichkeit zu machen. Weiter sind diese Schlauchkupplungen

in einem höheren Niveau angebracht als die Wärmeschemel, wodurch ein Abfließen des

Wassers bei der Loskupplung eines Waggon verhindert erscheint und dessen

Einschaltung resp. rasche Füllung der Wärmeschemel erleichtert ist.

Die Heizleitung wird aus dem Tender gespeist, und das Wasser kehrt nach vollendetem

Kreislauf durch die Wärmeschemel wieder in den Tender zurück. Zur Beförderung des

Heizwassers dient ein kleiner Injector, welcher das Wasser gleichzeitig genügend

erwärmt. Im Beginne wird die ganze Leitung mit Dampf gefüllt, um eine rasche

Erwärmung der kalten Wände zu erlangen und gleichzeitig die atmosphärische Luft

vollkommen aus den Heizschemeln zu entfernen, welche der Wärmeabgabe hinderlich

wäre.

Die vorgenommenen Versuche ergaben bei einer Temperatur des Heizwassers von

80° und einer mittlern Geschwindigkeit pro Secunde von 800mm Weg in den Rohren eine Temperatur von

60° der Schemelwände. Der Injector erzielte eine Eintrittstemperatur von

85°, wobei der Dampfkessel bei der Maximalleistung der Locomotive den

Injector genügend mit Dampf versehen konnte.

Die Kosten der Aufstellung werden pro Waggon mit 500 Franken (400 M.) und der für

eine Heizdauer von 10 Stunden erforderliche Kohlenverbrauch mit 200k angeführt.

Die Bedenken, welche das auf der Brüsseler Ausstellung 1876 veranschaulichte System Belleroche's erregt, sind: Nothwendigkeit, die

Heizschemel nach dem Einlaufen der Waggons gänzlich entleeren zu müssen, um eine

Beschädigung durch eintretendes Frostwetter hintanzuhalten, sowie Unregelmäßigkeiten

der Dampfabnahme, welche der zeitweilige Consum des Injectors hervorruft.

Tafeln