| Titel: | Normalaräometer; von P. Hirsch. |

| Autor: | P. Hirsch |

| Fundstelle: | Band 222, Jahrgang 1876, S. 156 |

| Download: | XML |

Normalaräometer; von P. Hirsch.

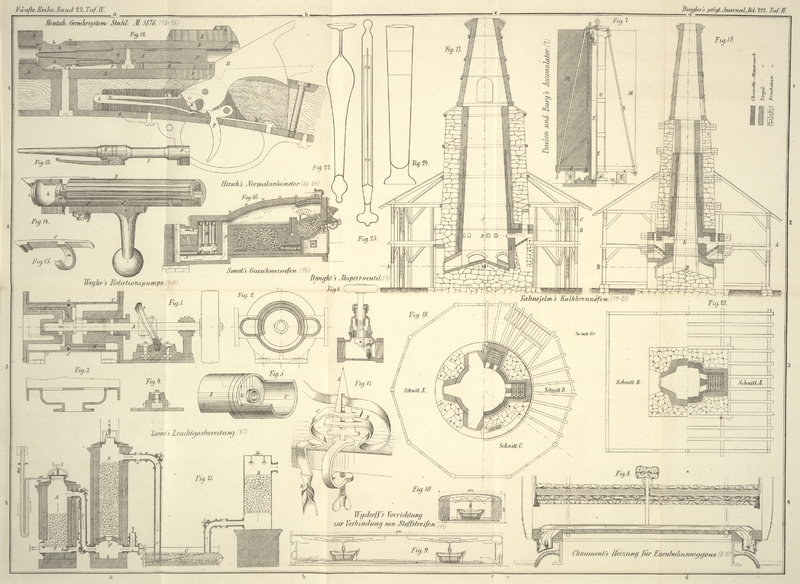

Mit Abbildungen auf Taf.

IV [b/1].

Hirsch's Normalaräometer.

Nach Besprechung der Methoden zur Bestimmung des specifischen Gewichts von

Flüssigkeiten empfiehlt B. Hirsch (Archiv der Pharmacie,

1876 Bd. 209 S. 107) ein dem Wittstock'schen ähnliches Gewichtsaräometer.Dasselbe ist von W. Zorn in Berlin für 42 M. zu

beziehen. Dasselbe besteht aus drei Glasspindeln, einem Satz Gewichte nebst Pincette, einem

Thermometer, einem Glascylinder, eingepaßt in einen soliden und eleganten,

verschließbaren, mit Sammet ausgelegten Mahagonikasten, dessen Deckel auf der

Innenseite elastisch derart gepolstert ist, daß alle Theile bei jeder Stellung fest

und weich liegen, und eine Beschädigung beim Transport oder bei Versendung mit der

Post nicht zu fürchten ist.

Die Glasspindeln gestatten die Bestimmung der specifischen Gewichte von 0,650 bis

2,000 und etwas darüber, etwa bis 2,200 oder 2,300. Die leichteste Spindel ist

benützbar für Flüssigkeiten von 0,650 bis 1,000 und etwas darüber, etwa bis 1,100;

die mittlere Spindel dient für Flüssigkeiten von 1,000 bis 1,400 und etwas darüber,

mindestens bis 1,500; die schwerste für solche von 1,400 an aufwärts. Demgemäß

beträgt das absolute Gewicht der leichtesten Spindel 650, das der mittlern 1000, das

der schwersten 1400 Gewichtseinheiten, und es sinkt die mit 350 Gewichtseinheiten

belastete leichteste und die unbelastete mittlere Spindel in destillirtem Wasser von

15°, die unbelastete schwerste Spindel in einer Flüssigkeit von 1,400

specifischem Gewicht bei derselben Temperatur genau bis zur Marke ein. Die Form der

Spindeln (Fig.

22) ist etwas minder schlank und nach unten hin langsamer und weniger

verjüngt als die der Wittstock'schen; sie werden dadurch haltbarer, erfordern

verhältnißmäßig weniger Flüssigkeit, und der Uebergang des Körpers in die

Quecksilberkugel ist ein ganz allmäliger und bildet einen sehr stumpfen Winkel, der

zum Ansetzen von Unreinigkeit oder Feuchtigkeit keinen Anlaß bietet. Ein in den Hals

eingekittetes Emailstäbchen trägt wie bei den Wittstock'schen Spindeln die Marke,

bis zu welcher bei den Bestimmungen, event. unter Auflegen von Gewichten auf den

Teller, die Spindel eingesenkt werden muß.

Die Gewichte bestehen aus Einsatzgewichten von Messing mit den Abstufungen 200, 100,

50 und aus Blechgewichten von Neusilber mit den Abstufungen 20, 10, 5, 2, 1, 0,5

nach Gewichtseinheiten; diese Theilung schließt sich also ganz dem decadischen

System an, und die Summe der Gewichte ist mehr als ausreichend, um die leichteste

Spindel damit abtariren zu können, Umstände, die bei den Wittstock'schen

Instrumenten nicht beachtet waren. Die Gewichtseinheit beträgt 40mg. – Angefertigt werden diese

Gewichte in der Fabrik von C. Staudinger und Comp. in Gießen. Sie besitzen einen sehr hohen Grad von

Genauigkeit, welcher die der gewöhnlichen sogen. Präcisionsgewichte bedeutend

überragt.

Das Thermometer nimmt vermöge des verhältnißmäßig großen Quecksilbergefäßes sehr

rasch die Temperatur seiner Umgebung an; die Theilung ist auf Milchglas bis zu

halben Centesimalgraden ausgeführt; jeder Grad besitzt eine Länge von durchschnittlich 2mm. Die Vergleichung mehrerer Thermometer

mit einem in 1/10 Centesimalgrade getheilten Normalthermometer ergab ihre

vollständige Genauigkeit. Der äußeren Form nach ist die Länge des Thermometers so

gewählt, daß es, in den zugehörigen Cylinder gestellt, noch etwas darüber

herausragt; sein Querschnitt beträgt wenig über 1cm, und sein Volum ist merklich geringer als das der Spindeln, so daß

nicht, wie sonst so häufig, das Gefäß überläuft, wenn man statt der Spindel das

Thermometer einbringt und bis zum Boden sinken läßt.

Da bei Bestimmung der specifischen Gewichte von Flüssigkeiten deren Temperatur von

erheblichem Einfluß ist, und sehr häufig durch Einsenken des Cylinders in kaltes

oder laues Wasser auf eine feste Normalhöhe gebracht werden muß, so macht sich auch

eine Mischung der Flüssigkeit während dessen fast ausnahmslos nöthig. Diese Mischung

muß in der Regel in dem Cylinder selbst vorgenommen werden, und sie erfolgt

gewöhnlich durch Umrühren mit dem Thermometer. Aber die hohe enge Flüssigkeitssäule

mischt sich in dieser Weise nur langsam; es bleiben immer gern schwerere Schichten

am Boden, leichtere nach oben hin unvermischt, und die Kugel des Thermometers kann

bei lebhafterer Bewegung leicht brechen. Es wurde deshalb für den hier vorliegenden

Zweck eine Form gesucht, welche durch Heben und Senken rasch eine gleichmäßige

Mischung der Flüssigkeit bewirkt; das Quecksilbergefäß erhielt an seinem untern Ende

einen gläsernen Ansatz von der Form einer flachen Dose mit etwa 25mm Querschnitt, und zeigt hiernach das

Instrument die Form Figur 23, an welcher scharfe Winkel, Einschnürungen und Unebenheiten,

welche das Reinigen und Abtrocknen erschweren könnten, vermieden sind.

Zur Aufnahme der zu wägenden Flüssigkeit dient ein Hohlgefäß von Glas, das wir der

Kürze wegen Cylinder nennen wollen. Es besitzt aber nicht eine cylindrische oder

walzenförmige Gestalt, sondern die Form eines abgestutzten Kegels, der sich nach

unten hin verjüngt, in einen halbkugelförmigen Boden ausläuft, und mit einem soliden

Glasfuß versehen ist. Seine lichte Weite beträgt oben etwa 3 3/4, unten etwa 2 1/2,

seine lichte Höhe etwa 20cm, die Form ist

also etwa die in Figur 24 verjüngt angegebene. Die Wände haben gegen 3mm Glasstärke, der Rand ist oben sorgfältig

abgeschliffen. Zwei Horizontallinien bezeichnen die Grenzen, bis zu denen das Gefäß

mindestens gefüllt werden muß oder höchstens gefüllt werden darf, damit nach

Einsenken der Spindel es weder an Flüssigkeit fehle, noch ein Theil derselben

überlaufe.

Durch die Form des Cylinders wird die Menge der zu einer Wägung erforderlichen

Flüssigkeit auf das geringste Maß, durchschnittlich etwa 100cc, beschränkt, und das Reinigen und

Austrocknen, auch auf mechanischem Wege mittels eines passend geformten Wischers, um

so mehr erleichert, als der Hohlraum eine ganz regelmäßige Form und keinerlei

scharfe Winkel oder Unebenheiten zeigt.

Tafeln