| Titel: | Maxim's Dampfmotoren für das Kleingewerbe. |

| Fundstelle: | Band 222, Jahrgang 1876, S. 296 |

| Download: | XML |

Maxim's Dampfmotoren

für das Kleingewerbe.

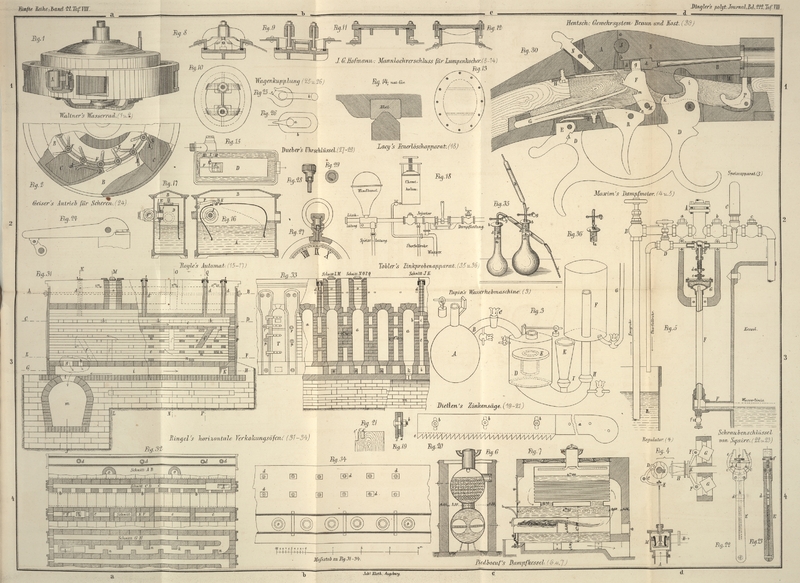

Mit Abbildungen auf Taf.

VIII [d/2].

Maxim's Dampfmotoren für das Kleingewerbe.

Die in New-York für die Zwecke des Kleingewerbes sehr gesuchten Motoren von

Maxim und Welch sind meist

mit Gasheizung, selbstthätiger Zugdämpfung und automatischer Speisevorrichtung

versehen, so daß diese Motoren keiner besondern Wartung bedürfen und man stets der

richtigen und gleichmäßigen Wirkungsweise sicher sein kann.

Die Tourenzahl wird durch einen compendiösen und verhältnißmäßig starken, im Princip

jedoch nicht neuen (vgl. *1871 199 337) Regulator normal erhalten; derselbe besteht, soweit aus

den Zeichnungen im Scientific, American 1876 Bd. 34 S.

287 entnommen werden kann, aus den beiden Gewichten G

(Fig. 4),

welche innerhalb des gleichzeitig zur Auflage des Treibriemens dienenden

Schwungrades an den um F drehbaren Winkelhebeln KFG angeordnet sind. Vermöge der Centrifugalkraft

werden die beiden Gewichte an den Rand des Schwungrades streben und die von den

Armen FK umfaßte Hülse H nach rechts schieben. Die Fliehkraft der Regulatorgewichte wird

theilweise durch Spiralfedern aufgenommen, und es kann die relative Wirkung der

Gewichte durch die Spannung dieser Federn regulirt werden. Die Hülse H wirkt als Herzscheibe auf ein entlastetes

Expansionsventil M, welches den Kesseldampf bei A erhält und bei B in den

Schieberkasten abgibt. Der um C drehbare Winkelhebel DCE trägt bei E die

Spindel des Expansionsventiles, wodurch das mit einem Stahlröllchen versehene Ende

D stets gegen die Achse gedrückt wird. Die Hülse H läßt sich auf einen Längskeil der Achse verschieben

und trägt Kämme, welche bei einer Drehung der Hülse das Röllchen bei D abdrücken und somit das Expansionsventil heben; das

Doppelsitzventil bei M gestattet daher dem Dampfe durch

eine um so längere Periode Zutritt, je breiter der Kamm ist. Der Kamm ist nun

keilförmig, und gelangt, wenn die Hülse H in Folge

größerer Tourenzahl nach rechts geschoben wird, eine schmälere Kante des Kammes zur

Wirkung, worauf der Füllungsgrad verkleinert wird; das umgekehrte findet statt bei

verminderter Tourenzahl.

Die automatische Speisevorrichtung besteht aus einer

einfachen Speisepumpe A (Fig. 5) mit einem

Taucherkolben und den erforderlichen Ventilen (nämlich Schlußventil B des Saugrohres, Saugventil a, Druckventil b), Windkessel C und Rückschlagventil c,

welche dazu dienen, das Speisewasser aus dem ReservoirResevoir

R in den Kessel zu fördern, wenn das Ueberfallrohr,

welches vom Windkessel wieder in das Reservoir zurückführt, dem Wasser den Rücktritt

nicht gestattet. Dieses Rohr kann durch das Ventil D

ganz abgesperrt werden, so daß im Falle des Bedarfes alles von der Pumpe gelieferte

Wasser in den Kessel treten muß. Das Ueberfallrohr trägt außerdem das

Ueberdruckventil E, welches das selbstthätigeselbthätige Speisen des Kessels bis zum normalen Wasserniveau vermittelt. Das Rohr F communicirt durch einen an der Wasserlinie

eintretenden Rohrstutzen mit dem Kesselraum und mündet in die oben mit einer

federnden Platte geschlossene und mit Wasser gefüllte Schale G. Auf der gewellten Platte ruht die Spindel des Ventiles E auf, und es kann der Druck, mit welchem es sich gegen

seinen Sitz stemmt, durch die beiden Rädchen d und e der Kesselspannung entsprechend genau regulirt

werden.

Die Wirkung der Vorrichtung ist nun einfach folgende: Wenn das Wasser im Kessel

sinkt, so tritt durch die blosgelegte Mündung des Rohres F Dampf ein, welcher das Wasser in der Schale G erwärmt, so daß in Folge der stattfindenden Ausdehnung die gewellte

Platte gehoben und das Ventil E auf seinen Sitz gedrückt

wird. Das ganze gespeiste Wasser muß nun in den Kessel treten, bis das Wasserniveau

die Mündung des Rohres F bedeckt, worauf kein Dampf mehr

nach G gelangen kann, bei der nun folgenden Abkühlung

bezieh. Druckverminderung das Ventil E wieder sich

öffnet und das Speisewasser in das Reservoir R

zurückkehrt. Das Saug- und Ueberfallrohr sollen direct mit dem Wasserleitungsrohr

verbunden werden, so daß durch die Ventilie B, D und E andauernd ein Wasserstrom circulirt, welcher sofort in

den Kessel tritt, wenn das Wasserniveau unter die Rohrmündung F sinkt. Das Rohr F enthält noch ein

Luftröhrchen, welches bis zur Schale G aufsteigt und

oben offen ausmündet, so daß man die sich ansammelnde Luft, welche die automatische

Wirkung der Speisevorrichtung vereiteln würde, durch den Bodenhahn f ablassen kann.

Diese selbstthätige Speisevorrichtung gestattet nur geringe Schwankungen des

Wasserniveau und arbeitet, wie unsere Quelle – nicht aber der Referent

– verbürgt, mit großer Verläßlichkeit.

Die Motoren sind auf der Ausstellung zu Philadelphia vertreten.

S.

Tafeln