| Titel: | Die continuirliche Etagenwanne zum Glasschmelzen in ihrer principiellen Begründung und Einrichtung; von F. Platenka in Göding. |

| Fundstelle: | Band 222, Jahrgang 1876, S. 323 |

| Download: | XML |

Die continuirliche Etagenwanne zum Glasschmelzen

in ihrer principiellen Begründung und Einrichtung; von F. Platenka in Göding.

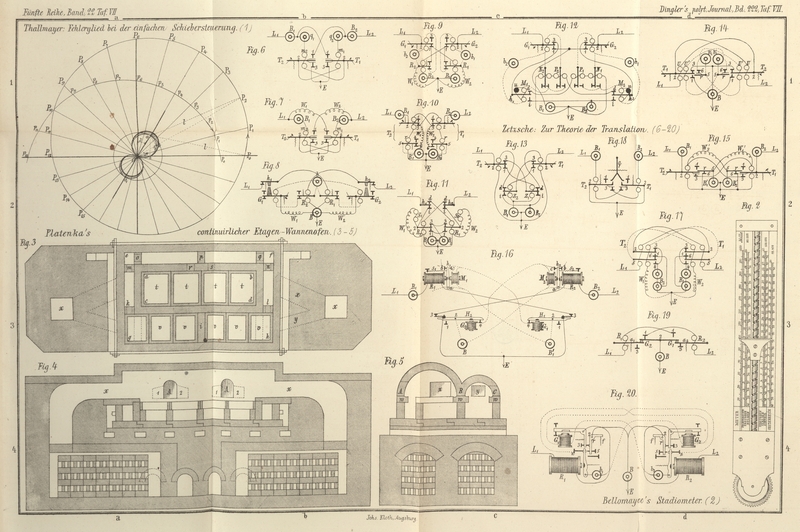

Mit Abbildungen auf Taf.

VII [a.b/3].

Platenka's continuirlicher Etagen-Wannenofen.

Das Schmelzen des Glases erfolgt hauptsächlich von der Oberfläche aus, weil die obere

Lage des Glassatzes dem Angriff der Schmelzhitze am directesten ausgesetzt ist.

Die Praxis lehrt deutlich, daß das Hinderniß, welches die geschmolzene Schicht der

Oberfläche dem directen Angriff auf die tiefer liegenden Schichten entgegensetzt,

schon hinreicht, um die Schmelzung dieser letztern wesentlich zu verzögern. Je

tiefer die Schichten des Glassatzes also liegen, desto später gelangen sie zur

Schmelzung. Daraus folgt, daß dasselbe Quantum Glassatz eher geschmolzen sein wird,

wenn man dasselbe nach einander in dünnen Schichten einlegt, von denen man eine jede

schmelzen läßt, ehe man eine neue einträgt, als wenn das ganze Quantum in dicker

Lage auf einmal der Schmelzung ausgesetzt wird, oder allgemein ausgedrückt: Der

Glassatz wird um so schneller schmelzen, je größer die der Hitze exponirte

Oberfläche desselben ist. – Die Schmelzzeit ist eine Function der

Oberflächendimensionen.

Es ist also von wesentlichem Vortheil, den Glassatz nicht in jener bei Hafen üblichen

Weise in dicken Lagen der Schmelzung auszusetzen, sondern vielmehr in breiten und

seichten Schichten. Da außerdem die Schnelligkeit des Schmelzens den größten Einfluß

auf Schönheit und Herstellungskosten des Glases übt, so war es naheliegend, diesen

factischen Verhältnissen einen Ausdruck durch die Form des Schmelzgefäßes zu geben;

man suchte die tiefen Hafen durch eine seichte Wanne zu ersetzen. Da man aber das

Verhalten der Thonwände dieser Wannen bei einer längern Benützung nicht hinreichend

in Rechnung gezogen und keine Vorsorge für eine mögliche Erneuerung der leidenden

Theile genommen hatte, so blieb die Anwendung der Wanne beschränkt und war überhaupt

nur für geringere Glassorten zulässig.

Selbst der beste feuerfeste Thon gibt keine Schmelzgefäße, die nicht zusammenbrennen

und schwinden, und welche nicht durch die Einwirkung der Basen des Glassatzes

(Alkalien, Kalkerde und Metalloxyde) stark angegriffen werden. Besonders durch

diesen letztern Umstand unterliegt das Schmelzgefäß der allmäligen Abnützung bis zu

seiner gänzlichen Vernichtung und das darin schmelzende Glas der Verunreinigung.

Erfahrungsmäßig ist die Dauer eines Hafens, je nach der Güte des zu seiner

Herstellung benützten Thones und je nachdem mit kohlensauren oder schwefelsauren

Flußmitteln darin geschmolzen wird, 6 bis 8 Wochen. Nach dieser Zeit ist seine

Abnützung soweit vorgeschritten, daß es nicht rathsam ist, ihn länger zu verwenden,

auch wenn er sonst noch keine Defecte zeigt.

Um der erwähnten vernichtenden Einwirkung der schmelzenden Flußmittel entgegen zu

arbeiten, wird das Thongefäß bekanntlich vor dem Eintragen des Glassatzes mit

fertigem Glase ausgeschmiert (das sogen. Einglasen). Aber auch dieses Schutzmittel

für die Thonmasse ist nicht absolut wirksam, und namentlich lehrt die Erfahrung, daß

der Angriff noch weniger abgeschwächt wird, wenn während der Lösung der Flußmittel

eine Verkühlung des Ofens oder des Schmelzgefäßes erfolgt. Gefäß und Glas werden

dann gleichzeitig verdorben. Das Schmelzgefäß ist um so weniger schädlichen

Einflüssen ausgesetzt, in je gleichmäßigerer Hitze dasselbe in den Grenzen seiner

Feuerbeständigkeit erhalten wird.

Ist es nun schon nöthig, die Poren der verhältnißmäßig dichten Thonflächen vor dem

schädlichen Einfluß der Flußmittel zu schützen, so ist es doch gewiß geboten, auch

jede Veranlassung zu vermeiden, die eine Zerreißung dieser dichten Schichten herbei

zu führen geeignet ist. Eine einseitige Erhitzung neben anderseitiger Kühlung

erträgt ein Schmelzgefäß ohne Schädigung seiner Dichtigkeit nicht. Es bleibt eben

nichts weiter übrig, als die Schmelzgefäße allseitig mit Hitze zu umgeben und

daneben eine Auswechslung derselben zu ermöglichen, wenn die unvermeidliche

Abnützung dies nöthig macht.

Diese Hauptbedingungen blieben bei den bisher gebauten Schmelzwannen ganz außer Acht.

Sie wurden von Thonsteinen hergestellt, aber der gebotenen allseitig gleichmäßigen

Erhitzung entgegen auf der Außenseite mit Luft gekühlt. Die Absicht, durch diese

Abkühlung von außen auf der Innenseite eine Schutzdecke von erstarrtem Glase

herzustellen, hat neben der Gefahr für die Cohäsion der Thonwandung etwas

Widersprechendes in sich selbst. Abgesehen davon, daß durch die starke Kühlung doch

jedenfalls ein bedeutender Theil der erzeugten Hitze ungenützt entführt wird, ist es

nicht denkbar, daß so nahe neben einander in höchster Schmelzhitze flüssiges und

durch Abkühlung erstarrtes Glas wirklich vorhanden sind. Die innere Erhitzung

berührt die Thonwand sicher noch stark genug, um ein Zusammenbrennen der Innenseite

zu bewirken, welchem die Kühlung der Außenseite in der Dicke der Wandung einen

Widerstand entgegensetzt. Die Folge davon muß also eine Zerreißung der Innenseite

der Schmelzwanne sein.

Ueberhaupt ist es nicht gerathen, die Dauer des Schmelzgefäßes über eine gewisse Zeit

auszudehnen, da durch seine allmälige Auflösung selbst bei größter Vorsicht zuletzt

das sogen. Ringlichwerden und andere Verschlechterungen des Glases zum Vorschein

kommen. Die 6 bis 8fache Dauer der eigentlichen Schmelzwanne gegenüber dem Hafen

wäre also kein Vortheil, sondern eher eine Schädigung des Glasschmelzprocesses.

Bei einer zu diesem Zwecke in Betrieb gesetzten Wanne habe ich beobachtet, daß der

Angriff des Glases auf das Schmelzgefäß nur im Verlauf des Schmelzens durch die

früher in Lösung kommenden Flußmittel bewirkt wird, während nach erfolgter

Verbindung derselben mit der Kieselsäure das fertige Glas (selbst ein weicheres, mit Flußmittel

übersetztes) sich nicht nur in dieser Richtung fast unschädlich verhält, sondern

selbst bei einer Kühlung das Thongefäß nicht wesentlich alterirt.

Diese Beobachtung, sowie das bekannte Verhalten der beiderseitig gleichmäßig

erhitzten Hafen haben mich dahin geführt, der Wannenschmelze eine solche Einrichtung

zu geben, daß für den Theil der Wanne, welcher den Schmelzsatz aufnimmt, worin also

die Lösung der Flußmittel und deren Verbindung mit der Kieselsäure vor sich geht,

Schutzgefäße geschaffen werden, die gleich den Hafen eine zeitweise Auswechslung

erlauben. Daraus hat sich dann die Construction meiner Etagenwanne ergeben, welche

die sämmtlichen besprochenen Vorgänge in Rechnung zieht, und deren Beschreibung ich

hier nun folgen lasse.

Aus den Abbildungen in Fig. 3 bis 5 (Horizontal-,

Längen- und Querschnitt) geht hervor, daß die Etagenwanne eine Doppelwanne

ist, eine kleinere im Innern einer größern. Die kleinere Wanne abcd ist der Schmelzraum. Die größere Wanne

zerfällt in den den Schmelzraum umgebenden Läuterungsraum kefl und in den daran stoßenden Arbeitsraum klgh.

Mit dieser Anordnung wird bezweckt, den Schmelzraum in die Mitte, also in die größte

Hitze, Läuterungs- und Arbeitsraum um diesen herum in die mäßigere Wärme zu

legen, um damit die günstigsten Bedingungen für das Schmelzen und Läutern

herzustellen und zugleich den Eigenschaften des Thones bei den resp. Umfassungen zu

entsprechen. Aus gleichen Beweggründen umschließt die Kappe AB den Schmelz- und Läuterungsraum, während

die Kappe BC den Arbeitsraum überdeckt, wo eine

geringere Temperatur nöthig ist. Durch diese Trennung ist zugleich der Arbeitsraum

gegen die Dämpfe geschützt, welche während der Schmelzung entwickelt werden, und die

Möglichkeit, mittels des regulirbaren Feuercanals y die

Hitze für den Arbeitsraum in geforderter Höhe von den Hauptsteven des Feuers bei x, x abzuzweigen.

Am Boden der Schmelzwanne sind in den Wandungen Auslauföffnungen r und s angebracht, wodurch

dieselbe mit der Läuterungswanne communicirt. Aehnliche Oeffnungen sind im

Läuterungsraum in den Stöckeln o, m, k, q, n, l, am

Boden der Wanne. Diese Stöckeln dienen hauptsächlich zur Verstärkung des Baues,

schreiben aber zugleich dem sich läuternden Glase den Weg vor, auf welchem das

reinste immer von Raum zu Raum durch die erwähnten Oeffnungen am Boden abfließt, bis

es endlich vollkommen blank zum Arbeitsraum gelangt.

In den Schmelzraum werden zur ausschließlichen Aufnahme des Glassatzes die

Schutzrahmen t eingesetzt; sie ruhen auf 8cm hohen Unterlagen. Die Rahmen im Arbeitsraum v, die etwas tiefer sind, ruhen auf Unterlagen von nur

4cm Höhe und haben den Zweck, das rein

in den Arbeitsraum gelangende Glas zu zwingen, von unten an den Arbeitsstellen

aufzusteigen. Beide Arten Rahmen sind also für das Tiefersinken durch die Unterlagen

beschränkt, während ihnen nach oben freie Bewegung gestattet ist.

Der Schmelzraum ist für je zwei Rahmen mit einer Einlegeöffnung A zum Einlegen des Glassatzes versehen. Jede dieser

Oeffnungen läßt sich aber zugleich durch Herausnehmen der Seitenstöcke 1 und 2 so

viel erweitern, daß dadurch die Rahmen ausgewechselt werden können. Ebensolche

Oeffnungen hat der Arbeitsraum. Sie dienen dort zum Ausarbeiten des Glases und

zugleich zur Auswechslung der Rahmen. Ihre Anzahl richtet sich nach dem Bedürfniß,

ob für die beabsichtigte Production mehr oder weniger Arbeitsstellen nöthig

sind.

Durch Fortsetzung der Abtheilungsstöckel p und i können in diesem Ofen auch zweierlei Gattungen Glas zu

gleicher Zeit erzeugt werden. Bei der damit erzielten Trennung des

Läuterungs- und Arbeitsraumes in zwei gesonderte Theile strömen die zwei

Glassorten dann durch die Oeffnungen r und s nach verschiedenen Seiten ab, ohne auf ihrem Wege mit

einander in Berührung zu kommen.

Auf den Wandungen der Wanne sind Ringe w angebracht, um

etwaige Schlüre von der Kappe aufzufangen und dieselbe nach außen abzuführen.

Soll nun der auf obige Weise hergestellte Ofen in Betrieb gesetzt werden, so wird er

zuerst, ganz wie die Hafen, eingeglast, indem man Glasbrocken darin schmilzt und mit

dem Glase die betreffenden Flächen schmiert. Nachdem der Ueberschuß an Glas für

diese Arbeit entfernt ist, wird sodann soviel Bruchglas eingelegt, daß das davon

geschmolzene Glas 5cm hoch an den

Schutzrahmen hinaufreicht, worauf mit dem Einlegen des Glassatzes in 10cm hohen Schichten begonnen werden

kann.

Es ist ersichtlich, daß bei dieser Einrichtung der eingelegte Glassatz durch die

Schutzrahmen und den untern Abschluß derselben aus reinem Glase von den übrigen

Theilen des Ofens vollkommen getrennt ist. Ist er an dieser Stelle geschmolzen, so

sinkt das gebildete Glas durch sein Gewicht hinab und wird durch das allmälige

Abarbeiten im Arbeitsraum genöthigt, von dort aus seinen Weg durch den

Läuterungsraum zum Arbeitsraum einzuschlagen. Bei diesem Vorgange befinden sich die

Schutzrahmen in ganz ähnlichen Verhältnissen, wie früher die Hafen. Gleichmäßig von

Hitze umgeben und frei in ihrer Bewegung können sie zusammenbrennen und schwinden,

ohne irgendwie gehindert zu sein.

Da auch der starke Druck von innen, welchen die Hafen durch die Glasmasse erleiden,

bei den Schutzrahmen fortfällt, so sind sie sogar in einer noch viel günstigern Lage

als jene. Das fertig gebildete Glas kommt nun zunächst mit den Wandungen der

Schmelzwanne in Berührung, welche den Angriffen des Glases nicht mehr ausgesetzt

ist, weil eben das Stadium der eigentlichen Schmelzung, das für den Thon so

gefährlich ist, dort schon überschritten ist. Es bleibt aber noch übrig zu

untersuchen, wie weit die Widerstandsfähigkeit der Wanne unter diesen Umständen

geht. Es ist schon an sich klar, daß die Wandungen der Wanne, da sie von dem

fertigen Glase vollständig gedeckt sind, viel weniger der Hitze exponirt sind als

die Schutzrahmen. Man wird also schon bei der Zusammensetzung der Thonmasse diesen

günstigen Umstand in Rechnung ziehen können. Dennoch wird durch die Hitze des Glases

selbst ein Zusammenbrennen des Thones nicht zu vermeiden sein. Eine solide

Verankerung ist deshalb vorgesehen, um mit Hilfe der Stöckel die Wanne von außen

nach innen zusammenzupressen. Nehmen wir trotzdem an, daß in den Wandungen ein

Sprung erfolgt sei und sehen wir zu, wie die Verhältnisse bei einer solchen Gefahr

liegen. Es ist dafür nöthig, auf den Verlauf des ganzen Vorganges näher

einzugehen.

Wie schon erwähnt, lagert sich das reinste Glas an den tiefsten Stellen ab. Ein

solches Glas hat bekanntlich auch eine viel größere Fähigkeit, weiter zu fließen als

unreines Glas. Da nun an den Arbeitsstellen für das von oben abgearbeitete Glas

durch die Einrichtung der Rahmen daselbst ein Nachfließen nur von unten erfolgen

kann, so entsteht eine langsame Strömung am Boden der Wanne, während in allen

übrigen Theilen derselben bei dem allseitigen gleichen Druck Ruhe, der sogen. todte

Punkt, herrscht. Nehmen wir nun an, daß ein Springen der Wandung eintrete, z.B. an

der gefährlichsten Stelle, an der Arbeitsraumseite (wie natürlich von oben nach

unten), so kann außer dem Glase, das etwa den Spalt füllt, ein Weiterströmen nicht

stattfinden, weil kein Anlaß dazu vorhanden ist, denn das Glas dahinter befindet

sich in der Ruhe auf dem todten Punkt. Dasselbe gilt noch mehr für alle Sprünge der

andern Wannentheile; sie bleiben ohne allen Nachtheil für den ganzen Verlauf.

Nach dem Obigen wird es klar sein, daß die principiellen Grundlagen der Etagenwanne

derartig sind, daß, wie in den Hafen, die Erzeugung jeder, auch der feinsten

Glassorte darin zulässig ist. Die ganze Combination ist sehr einfach, bedarf also

geringer Kosten zu ihrer Ausführung. Hand in Hand damit geht ein verhältnißmäßig

kleiner Verbrauch an Brennmaterial. Diese Oefen bieten also eine bedeutende

Verringerung der Anlage

sowie Betriebskosten und sind leichter zu unterhalten als andere Einrichtungen zum

Glasschmelzen. Alle diese Vortheile treten bei kleinerm Betriebe ebenso hervor wie

bei Massenproductionen; die Construction der Etagenwanne ist also überall gleich

empfehlenswerth.

Daß die Schnelligkeit des Schmelzens für die Herstellungskosten des Glases großen

Vortheil bringt, ist bekannt genug; aber auch die Qualität des Glases gewinnt bei

schneller Schmelzung, weil dann weniger Gelegenheit für seine Verringerung gegeben

ist als bei längerer Schmelzdauer. Außerdem ist es nicht zu unterschätzen, daß dann

auch die Verflüchtigung der Alkalien geringer ist als sonst, also auch die

nachtheilige Wirkung dieser Verflüchtigung auf die Ofentheile sich wesentlich

vermindert.

Um nochmals das Rationelle der ganzen Combination deutlich in die Augen springen zu

lassen, möge hier eine Wiederholung einiger wesentlicher Punkte folgen, sowie eine

Erörterung der verschiedenen damit erreichten Vortheile. – Zunächst ist also

durch die geringe Dicke jeder aufgegebenen Satzschicht von nur 10cm gegenüber der sonst üblichen Dicke von

30cm eine so große Berührungsfläche des

Satzes mit der Schmelzhitze im Verhältniß zu seinem Volum gegeben, daß die

Schmelzung in meiner Etagenwanne schneller erfolgt als bei irgend einer der

bisherigen Einrichtungen. Da ferner der Betrieb continuirlich ist, so fallen alle

die Nachtheile und Verluste fort, welche bei der einfachen Wanne und den Hafenöfen

mit der Unterbrechung des Processes im Ganzen und dem nothwendigen Wechsel der

Temperatur im Einzelnen z.B. beim Abgehenlassen verbunden sind.

Wenn wir beim Abgehenlassen den Zeitverlust für Abkühlung und Wiederwärmen nur auf 4

Stunden anschlagen, so repräsentirt dies schon allein einen Geldverlust, der in

Jahresfrist leicht einige Tausend Gulden betragen kann. Ungeachtet bleibt dabei die

namhafte Schädigung des Ofens durch solche gewaltsame Temperaturwechsel. Ebenso

können Verluste an Glas, welche auch beim vorsichtigsten Betriebe von Hafenöfen

nicht zu vermeiden sind, und die ebenfalls jährlich Tausende kosten, bei der

Etagenwanne nicht eintreten. Zieht man ferner in Rechnung, daß der Schmelzraum der

Etagenwanne bei doppelter Ausbeute mindestens ein Dritttheil kleiner ist als der

Hafenofen, der Aufwand an Brennmaterial sich also demgemäß vermindert, so dürfte es

einleuchten, daß es kaum ein Ofensystem gibt, das an Zweckmäßigkeit meiner

Etagenwanne gleichkäme. Daß beim Betriebe, wie bei allen Oefen mit continuirlichem

Gange, eine gleichmäßig geregelte Vertheilung der Arbeit eintritt und demgemäß die Leistungen der

Arbeiter sich steigern, ist zwar selbstverständlich, indeß will ich diesen Umstand

zu erwähnen nicht unterlassen, weil es ein Vortheil ist, welcher in diesem Falle

ebenfalls mit der ganzen Anordnung des Schmelzprocesses zusammenhängt.

Nachdem ich nun hiermit die Principien und die Einrichtung meiner Etagenwanne

dargelegt habe, darf ich hoffen, dieselbe bei vorurtheilsfreier Prüfung von den

Fachgenossen als einen Fortschritt in der Glasfabrikation anerkannt zu sehen. (Die Glashütte, 1876

S. 253.)

Tafeln