| Titel: | Ueber Bierkühlapparate. |

| Fundstelle: | Band 222, Jahrgang 1876, S. 487 |

| Download: | XML |

Ueber Bierkühlapparate.

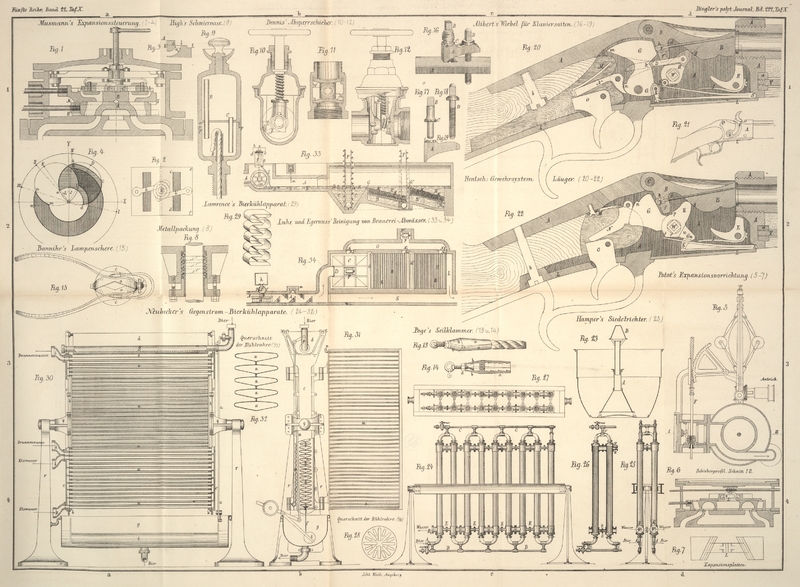

Mit Abbildungen auf Tafel

X.

Ueber Bierkühlapparate.

Ein Kühlapparat für Bierbrauereien soll 1) leicht zu reinigen

sein von den aus der Würze ausgeschiedenen Stoffen; 2) nicht zuviel Kühlwasser bedürfen; 3) die Kühlung rasch bewerkstelligen.

Die Abkühlung der Würzen durch Verdunstung in offenen Kühlschiffen (1845 97 51) ist selbst unter Zuhilfenahme einer künstlichen

Luftbewegung mittels rotirender Flügel (* 1827 24 39)

nicht ausreichend, weil sie zu sehr vom Wetter abhängt und für die Temperaturen von

50 bis 20°, welche den Eintritt der Milchsäuregährung besonders begünstigen,

oft zu langsam erfolgt. Auch die von Davison (1841 81 238) u.a. vorgeschlagene Zerstäubung der Würze genügt

nicht.

Es wird daher fast allgemein Wasser zu Hilfe genommen. – Der Apparat von Pzillas (* 1870 198 255) sucht

Luft- und Wasserkühlung zu vereinigen. – Die von Burdy (* 1825 16 432. 1837 64 395) u.a. angegebene Abkühlung durch Schlangenröhren

entspricht nicht der ersten Anforderung einer leichten Reinigung. – Um die

abkühlende Wirkung des Wassers besser auszunützen, wird das Kühlwasser der Würze

entgegen geführt, und zwar wird die Würze bei den jetzt noch meist im Gebrauch

befindlichen Kühlern durch Röhren geleitet, welche in entgegengesetzter Richtung vom

Kühlwasser umflossen werden (1860 156 155).

Auf gleichem Princip beruht der Batteriekühler von A. Neubecker, dessen Patent im Bayerischen Industrie- und Gewerbeblatt, 1876 S. 137

veröffentlicht wurde. Die Figuren 24 bis 28. [c/4] stellen den Apparat in normaler Stellung in

Vorder- und Seitenansicht, einem Längendurchschnitt eines Batteriepaares,

einem Horizontalquerschnitt durch die Batterien und im Querschnitt einer Batterie

dar. In der Vorderansicht verdeckt die vordere Batteriereihe die hintere, die sich

ganz gleich sind und gleiche Rohre in derselben Lage haben; nur sind die Einlässe

der vordern Reihe bei der hintern die Auslässe.

In das Rohr A der vordern Reihe strömt das Bier, in das

Rohr B der hintern Reihe das Kühlwasser ein; das Bier

tritt in dem Rohre A₁ der hintern Reihe aus,

während das Wasser im Rohre B₁ der vordern Reihe

ausfließt und so die Gegenströmung von Bier und Wasser bewirkt wird. Auf seinem Wege

hebt das Bier und die durch dasselbe verdrängte Luft die Ventile v (Fig. 26) in den

Rohrstutzen, welche die obern Leitungsbogen mit dem Ablaßrohre C verbinden, füllt dieses (während des Ganges des

Apparates mit einem Hahne geschlossene) Rohr aus so daß der normale Weg des Bieres

nur anfänglich eine kurze unschädliche Störung erleidet, und schließt beim

Niedergehen durch seinen Druck die Ventile v₁

(Fig. 26)

in den Rohrstutzen zwischen den untern Bogenstücken und dem Reinigungs- resp.

Dampfrohre D.

Während das Wasser in seiner Gegenströmung gegen das Bier begriffen ist, sind die

Durchgänge in den Entleerungsrohrstutzen E geschlossen,

indem der Seitendruck des Wassers in dem weitern Theile des Rohres eine Kugel k (Fig. 26) vor den engern

Theil des letztern schiebt und in dieser Lage erhält, weil er gegen eine größere

Kugelfläche wirkt als der Gegendruck von der andern Seite aus dem engern Theile der

Rohre heraus. Sobald der Vorderdruck auf die Kugel k

aufhört, resp. die Wassereinströmung abgestellt wird, so wird der Hinterdruck auf

die Kugel überwiegend, schiebt diese bis an die durch eingelegte schmale Rippen in

dem weitern Röhrentheile gegebene Grenze ihres Spielraumes zurück, und nun kann das

Wasser von einer Batterie in die andere und aus einer einzigen äußern Oeffnung des

Apparates auslaufen, ohne daß dabei die geringste Arbeit erforderlich ist oder etwas

in Unordnung kommen kann.

Bei dem Batteriekühler lassen sich auch wie bei den später zu beschreibenden

Apparaten zwei verschiedene Kühlflüssigkeiten – Brunnenwasser und Eiswasser

– zugleich und nach einander in Anwendung bringen. Das Bier läuft

ununterbrochen fort, während an einer der Batterien unten das Brunnenwasser austritt

und dafür in der nächsten Batterie Eiswasser einströmt. Die Würze wird auf diese

Weise von 60° auf etwa 4° abgekühlt, ohne zwei Apparate benützen zu müssen oder das

Eiswasser bis nahe zur Temperatur der einlaufenden heißen Würze erwärmen zu

lassen.

Die Reinigung des Apparates geschieht in folgender Weise. Zunächst wird der

Bier- und Wasserzufluß abgesperrt, während die Abflußöffnungen für beide

geöffnet bleiben. Es läuft dann das Bier nur aus der ersten Batterie aus, das Wasser

aber aus allen, indem es durch seinen Druck die Kugelventile k öffnet und aus einer Batterie in die andere übertritt. Wenn das Bier aus

der ersten Batterie und das Wasser aus allen Batterien ausgelaufen ist, so wird der

Apparat umgekehrt, was rasch und leicht geschieht, weil der Apparat, im

Gleichgewicht aufgehängt und gleichmäßig gefüllt, sich in Gleichgewichtslage

befindet. Mit der Umdrehung öffnen sich alle Ventile des Apparates durch ihre

Gewichte und den Druck des Bieres, sobald der Hahn an dem Rohre C geöffnet wird, und es leuchtet ein, daß dann das Bier

aus allen Bogenstücken und Batterien in das Rohr C

strömt und aus diesem ausläuft.

Ist der Apparat von Bier und Wasser befreit, so sind seine Wasserrohre auch bereits

durch die starke Strömung gereinigt, die sich bei dem Wasserablassen gerade da

bildete, wo die Basis der Wassersäulen während der Thätigkeit des Apparates war, und

wo allein sich Sedimente gebildet haben konnten. Die Reinigung der Bierröhren

geschieht aber dadurch, daß in das Rohr D, während der

Apparat sich in seiner umgekehrten Lage befindet, Dampf oder Wasser eingelassen

wird, welches dann alle Wege des Bieres durchläuft und schließlich durch das Rohr

C seine Ableitung findet. –

Bei Bridle's Röhrenkühler (* 1863 170 336) werden die Röhren entweder von der Würze oder aber vom Wasser

umflossen, während bei dem Scheibenkühler von Pontifex (*

1863 170 334) die Würze in einem tonnenartigen Behälter

die durch Wasser abgekühlten, scheibenförmig erweiterten Kühlröhren umfließt.

Baudelot (* 1863 168 363) läßt

in einem Röhrensystem einen Strom kaltes Wasser aufsteigen; die Außenseite der

Röhren wird von der tropfenweise auffallenden Würze benetzt, so daß die Abkühlung

durch Verdunstung und Leitung zugleich erfolgt. Die

Reinigung dieses Apparates von dem Würzeabsatz ist leicht auszuführen.

Dieses Princip ist nun weiter ausgebildet im Patentkühlapparat (Refrigerator) von W.

Lawrence und Comp. in

London, welcher auf der Wiener Weltausstellung 1873 vertreten war. Die Kühlflächen

dieses Apparates bestehen aus zwei gewellten dünnen Kupferblechen, von welchen ein

Stück in Figur

29 [b/2] veranschaulicht ist. Während

innerhalb derselben das

Kühlwasser einen langen Weg nehmend von unten nach oben aufsteigt, rieselt die Würze

aus einer oben angebrachten Vertheilungsrinne über die äußere Oberfläche der

Kühlbleche abwärts, dieselben schleierförmig umschließend.

Um den Apparat leicht reinigen zu können, ist derselbe ebenfalls in zwei

Seitenständern drehbar gelagert.

Soll die Würze auf etwa 5° abgekühlt werden, so wird im untersten Theil des

Kühlapparates Eiswasser von 4° eingeführt, welches in etwa 1/3 Höhe mit etwa

7° wieder abfließt und zum Eisbehälter zur Wiederabkühlung auf die

ursprüngliche Temperatur zurückgeleitet wird. Oberhalb des Eiswasserabflußes findet

der Einlauf des Brunnenwassers statt, welches den Apparat in der obersten Abtheilung

erwärmt verläßt.

Noch vollkommener ist das Baudelot'sche System in dem neuesten Gegenstromkühler von

A. Neubecker in Offenbach a. M. zur Durchführung

gekommen. Hier sind die Rohre, statt hochkantig () wie bei Baudelot, flach gelegt und das abwechselnde Rinnen und Tropfen der

zu kühlenden Würze in ein ununterbrochenes Rinnen

umgewandelt, wobei die Würze in einer innigern Berührung mit der Kühlfläche

verbleibt, die Form des Apparates aber auch wesentlich vereinfacht wird.

Im Vergleich mit dem Lawrence'schen Apparat ergibt sich

die Möglichkeit einer günstigern Reinigung der innern und äußern Flächen des Neubecker'schen Kühlers, welcher in Fig. 30 und 31. [a.b/3] in verschiedenen Ansichten und in Figur 32 im Querschnitt

der Kühlrohre dargestellt ist, von selbst.

Eine Anzahl solcher flacher Kupferrohre a (Fig. 32) von

eigenthümlichem „flachovalen“ Querschnitte sind in zwei flachen

Wänden b von Messing so befestigt, daß sie ihre breiten

Seitenflächen einander zukehren, sämmtlich parallel über einander liegen und mit

ihren beiderseitigen offenen Enden durch entsprechende Schlitze in den Wänden b hindurch gehen. Zwischen je zwei Rohren a ist in der Mitte über die ganze Länge eine schwache

Kupferblechwand gelegt, wodurch der Apparat in zwei nutzbare Hälften vorn und

rückwärts abgetheilt wird. Auf die Seitenwände b ist je

ein Deckel c mit Stegen derart aufgesetzt, daß die

Kühlrohre a unter sich in wechselweise Verbindung

kommen, d.h. es geht die Communication vom ersten, untersten Rohr rechts zum darüber

liegenden zweiten, dann von diesem links zum dritten, hierauf wieder rechts zum

nächsten Rohr u.s.w.; das durch das Rohrsystem geleitete Kühlwasser ist daher

genöthigt, den Apparat in einer Zickzacklinie zu passiren.

Ueber dem obersten Kühlrohre befindet sich eine an ihrer untern Kante gelochte

Sammelrinne d für die vom Kühlschiff herbeigeführte

Würze, welche sich beim Austritt aus d über die

Vertheilungsplatte e, dann über die Fläche des obersten

Rohres a und weiterhin der andern darunter liegenden

Rohre gleichmäßig ausbreitet. An das unterste Kühlrohr a

schließt sich die Abtropfvorrichtung f an, ein gezackter

Blechstreifen, von welchem die gekühlte Würze in die Sammelrinne g abtropft und hierauf durch eine Rohrleitung in den

Gährkeller abfließt.

Um mit möglichst wenig Eiswasser auszukommen, ist (wie bei dem vorher erwähnten

Lawrence'schen Apparat) das Rohrsystem a in zwei

Abtheilungen getheilt, deren Kühlenflächen sich ungefähr wie 1 : 2 verhalten. In der

obern größern Abtheilung fließt bei h – etwa in

1/3 der ganzen Apparathöhe – frisches Brunnenwasser von etwa 10 bis

12° ein, welches oben bei i erwärmt ausfließt.

Die 50 bis 60° heiße Würze läuft von oben dem Kühlwasser entgegen und kommt

in der Höhe des Wassereinlaufes h, wenn die Mengen der

in entgegengesetzten Richtungen sich bewegenden Flüssigkeiten gehörig regulirt sind,

bis ziemlich auf die Temperatur des Brunnenwassers abgekühlt an. Dann passirt die

Würze die untere Abtheilung, in welche durch den tiefsten Stutzen k mittels Eis auf etwa 2° abgekühltes Wasser

eintritt und oben bei l abzieht, und verläßt den Apparat

bis auf mindestens 4° abgekühlt.

In horizontal liegenden Röhren ist die Flüssigkeit nach oben leicht etwas wärmer als

nach unten, welcher Uebelstand den Effect des Apparates unter Umständen

beeinträchtigen kann; demselben ist aber hier wirksamst dadurch begegnet, daß das

Kühlwasser beim Uebergang von einer Röhre in die andere in der Kammer der Stegwand

c, in Folge Aenderung des Querschnittes, der

Richtung des Laufes und der Geschwindigkeit, innig gemischt wird.

Der Neubecker'sche Apparat ist noch mit einer Verbesserung versehen, welche als neu

und eigenthümlich zu erwähnen ist. Da die Würze in dünner Schicht über die flachen

Kühlrohre herabrinnt, so bietet sie der umgebenden Luft eine der metallenen

Kühlfläche ziemlich gleiche Oberfläche dar. Nun ist die Luft selten rein; sie führt

häufig eine Menge Keime und Sporen mit sich, welche, an die Würze abgegeben, die

Ursache von Störungen in der später vorzunehmenden Vergährung bilden; ferner wird

durch die Berührung der kältern Luft, wenigstens in der obern Hälfte des Apparates,

eine Verdampfung der heißern Würze stattfinden, welche erfahrungsgemäß besser

vermieden wird.

Aus diesen Gründen ist der ganze Apparat an seinen beiden Langseiten durch Deckel m abgeschlossen, welche an den Wänden c mittels Scharnieren befestigt sind und sich thürflügelartig

auf- oder zuschlagen lassen. Diese Deckel sind aus wellenförmig gebogenem,

verzinntem Kupferblech hergestellt, und correspondiren die Wellen mit den Kühlrohren

a, so daß ein ziemlich dichter Anschluß erzielt ist,

ohne jedoch die Möglichkeit der Berührun der innern Deckelfläche mit der

herabrinnenden Würze zuzulassen. Um nun außer dem Zutritt der Luft noch die

Verdampfung der Würze zu verhüten, bezieh. Dämpfe der letztern sofort zu

condensiren, wird durch ein oben am Deckel m

angebrachtes Siebröhrchen n kaltes Brunenwasser über die

äußere Seite des Deckels rieseln gelassen; die condensirte Würze fließt an der

innern Deckelfläche herab in die Sammelrinne g, während

das außen herablaufende Brunnenwasser von der Rinne o

aufgefangen und seitlich durch einen Schlauch abgeführt wird.Auch Lawrence hat bei seinem Apparate Schutzdeckel

zur Abhaltung der Luft angebracht; dieselben sind flach und drehen sich um

je eine horizontale Achse über dem obersten Kühlrohre.

Zur leichtern Reinigung des Apparates ist derselbe wie früher mit horizontalen Zapfen

q in den Ständern r

drehbar gelagert. Um die Rohre a von außen zu reinigen,

stellt man den Kühlapparat horizontal, gießt heißes Wasser auf und reibt mit

passenden Bürsten ab. Beim Zurückführen des Apparates in die Verticallage läuft das

Schmutzwasser ab. Zur Reinigung der Rohre a von innen,

was jährlich mindestens einmal mittels Bürsten zu geschehen hat, erfolgt einfach

nach Abschrauben der Stegwände c, welche so angebracht

sind, daß der Apparat hierbei nicht aus seinen Lagern gehoben werden muß.

Zum Schlusse sind noch Vorrichtungen zu erwähnen, welche zur Sicherung des

regelmäßigen Betriebes nothwendig befunden wurden. Um nämlich das Schäumen der in

die Vertheilungsrinne d eintretenden heißen Würze zu

vermeiden und ein continuirliches Rinnen der Flüssigkeit nach den Kühlrohren a zu sichern, fließt die Würze nicht direct in die

Vertheilungsrinne d, sondern passirt vorerst ein unten

siebartig gelochtes Rohr S. – Die Abflußöffnungen

der Vertheilungsrinne d sind grade so groß, daß bei

einem gewissen Zuflusse die Würze über dem Rohre S

stehen bleibt und der Ablauf von der Rinne d stets unter

gleichem Drucke stattfindet.

Da nun ferner beim Abzapfen der Würze aus der unter dem Apparat liegenden Sammelrinne

g durch mancherlei Ursachen eine Stockung eintreten

kann, so wird ein Ueberlaufen in der Weise verhütet, daß ein in der Rinne g angebrachtes Schwimmerrohr t durch die Zugstange u eine im Zuführungsrohr

der heißen Würze eingeschaltete Absperrklappe p mehr

oder weniger verstellt.

Tafeln