| Titel: | Reinigung der Brauerei-Abwässer. |

| Fundstelle: | Band 222, Jahrgang 1876, S. 493 |

| Download: | XML |

Reinigung der

Brauerei-Abwässer.

Mit Abbildungen auf Taf.

X [b.c/2].

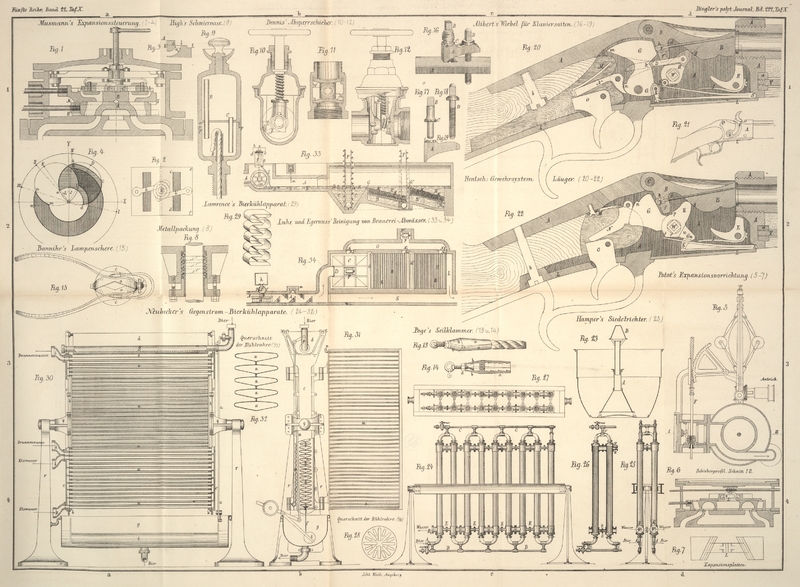

Luhe und Egernuß' Reinigung der

Brauerei-Abwässer.

Eine jede Brauerei, welche ihre Cloakenwässer, auch ohne von Sanitätswegen

aufgefordert zu werden, reinigt und dann erst abfließen läßt, wird einen

wesentlichen Vortheil erzielen, welcher in keinem Verhältniß zu den Kosten der

Anlage einer solchen Wasserreinigung steht. Auch sind schon mehrfach die schädlichen

Einflüsse der schmutzigen Wässer auf die Gähr- und Lagerkellerluft, sowie das

darin aufbewahrte Bier nachgewiesen worden.

In der Brauerei Hütteldorf bei Wien ist eine neue derartige Einrichtung im Gebrauche,

welche, soweit sie sich auf die Filtration bezieht, von Wilhelm Luhe und Josef Egernuß

patentirt wurde und in Fig. 33 und 34 im Princip

veranschaulicht ist.

Es wird das gesammte Schmutzwasser in einen Canal A

geleitet, wo dasselbe das unterschlägige Wasserrad a in

Bewegung setzt. An der Zapfenwelle dieses Wasserrades befindet sich ein Kegelrad,

welches in ein zweites Rad auf der stehenden Welle b

eingreift und dieselbe umdreht. Die Welle ist in Seitenstützen gelagert und trägt am

obern Ende ein kleines Stirnrad c, welches durch das

größere Stirnrad d die zweite stehende Welle e mit dem Rührer f in

Bewegung setzt. Dieser Rührer bewegt sich in einem Gefäße g, in welcher die im Kasten h hergerichtete

Kalkmilch einläuft. Durch den Gang des Wasserrades

wird die Kalkmilch umgerührt, und hat das Gefäß g einen

regulirbaren Schieber, welcher durch den schnellern oder langsamern Gang des

Wasserrades, entsprechend dem größern oder geringern Zulauf des Abwassers, sich

derart regulirt, daß dem Wasser durch das Rohr l nicht

mehr Kalkmilch zugefügt wird, als zu dessen Reinigung erforderlich ist.

Ein zweites Gefäß m enthält die übrigen

Desinfectionsmittel, welche außer Kalkmilch zur Reinigung nöthig sind, deren Menge

natürlich nach der Beschaffenheit des zu reinigenden Wassers vorher bestimmt werden

muß. Das am Gefäße m befindliche Ventil wird ebenfalls

durch den Gang des Wasserrades regulirt, wodurch eine ganz verhältnißmäßige

Beimischung herbeigeführt wird, welche durch das Rohr n

zum Canal vermittelt wird.

Der Canal A ist, wie bei B

ersichtlich, mit Versetzsteinen vermauert, so daß das Wasser sich durch diese

Vorrichtung mit der Kalkmilch zuerst und dann mit den übrigen Ingredienzien gehörig

vermischt. Von A fließt nun die ganze Flüssigkeit in ein

größeres Reservoir C; durch den Holzkasten D ist dieselbe genöthigt, ihren Weg nach unten zu

nehmen, und da dieses Reservoir mit einem Sieb E

überdeckt ist, sind die schwerern oder dickflüssigen Bestandtheile zur Ablagerung an

dieser Stelle gezwungen und werden dieselben leicht und ohne das Wasser aufzurühren

durch daß Paternosterwerk (Elevator) F entfernt.

Das nun schon vom schlimmsten Schlamm befreite Wasser drückt sich durch das Sieb E von unten nach oben und fällt durch den schmalen Raum,

welcher bei G durch einen Holzbalken begrenzt ist, in

den untern Theil des Reservoirs H. Von hier aus muß das

Wasser zwischen die in einem Holzgestell eingelegten Holzstäbe K und die hierauf gehäuften Filtrationsbestandtheile,

welche aus einer Lage Kohlenschlacken, dann einer Lage Kokes und endlich Schotter

und Sand bestehen, passiren. Das Wasser steigt hierauf wieder und fällt durch den

schmalen Raum, welcher bei G' ebenfalls mit einem

Holzbalken begrenzt ist, in den untern Raum des wie H

construirten Reservoirs H', in welchem das Wasser

dieselbe Filterprocedur durchzumachen hat, und von wo dasselbe alsdann in den Canal

L abfließt.

Die Oeffnungen M₁, M₂, M₃ der Reservoire C, H und H', welche durch

die Schieber N₁, N₂, N₃ mit dem Canal O correspondiren und sämmtlich in den Schacht P einmünden, worin ein zweites Paternosterwerk F' angelegt ist, dienen dazu, um den sich unter der

Filtrationslage angesammelten Schlamm und Unrath derart zu entfernen, daß immer nur

ein Schieber geöffnet wird und das Paternosterwerk so lange in Thätigkeit bleibt,

bis letzteres reines Wasser fördert, während die Filtration ununterbrochen vor sich

geht.

Der Canal S gestattet bei etwaigen Störungen in der

Filtrationsanlage freien Abzug des Wassers. (Nach der Allgemeinen Zeitschrift für

Bierbrauerei, 1876 S. 95.)

Tafeln