| Titel: | Notizen von der Weltausstellung in Philadelphia 1876; von Ingenieur Müller-Melchiors. |

| Fundstelle: | Band 222, Jahrgang 1876, S. 505 |

| Download: | XML |

Notizen von der Weltausstellung in Philadelphia

1876; von Ingenieur Müller-Melchiors.

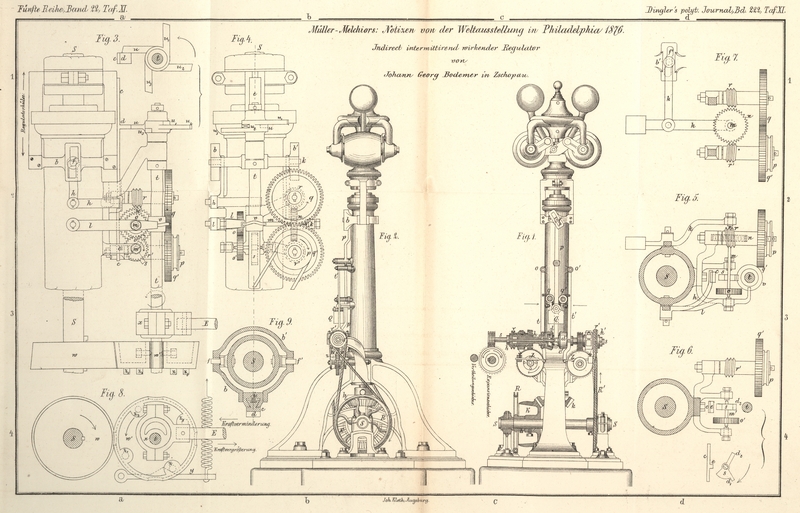

Mit Holzschnitten und Abbildungen auf Tafel XI.

(Fortsetzung von S. 418 dieses

Bandes.)

Müller-Melchiors, Notizen von der Weltausstellung in

Philadelphia 1876.

58. Indirect intermittirend wirkender

Regulator von Johann Georg Bodemer.

Die Zahl der in Philadelphia ausgestellten Regulatoren war Legion, und wir hatten

schon mehrfach, um unserer Referentenpflicht zu genügen, über besonders

eigenthümliche Constructionen berichtet, welche in der Maschinenhalle zu finden

waren.Vgl. Condé und Shive * 1876 221 198. 395. Tremper * 1876 222

103. (S. auch Maxim * 1876 222 296.) Indessen hatten alle diese, außer mehr oder weniger gelungenen

Detailconstructionen, nichts wesentlich Neues aufzuweisen und stehen weit hinter

zwei deutschen Ausstellungsobjecten zurück, von denen in folgendem zunächst der

Regulator von J. G. Bodemer in Zschopau (Sachsen)

beschrieben werden soll. Um jedoch die wesentliche Charakteristik dieser

geistreichen Construction genügend klar zu legen, möge es uns gestattet sein, vorher

einen Ueberblick über die bestehenden und überhaupt möglichen Systeme von

Geschwindigkeitsregulatoren vorausgehen zu lassen.

Die zur Bewegungsregulirung der Motoren bestimmten Apparate werden seit langer Zeit

eingetheilt in statische und astatische Regulatoren, unabhängig davon, ob sie

Centrifugal-Regulatoren seien, oder auf irgend eine andere Weise (wie Allan, Moncrieff u.a.) die veränderte

Umdrehungsgeschwindigkeit der Maschine zum Ausdruck bringen. Als

Unterscheidungsgrund gilt dabei, daß der statische

Regulator für jede Stellung je eine besondere Gleichgewichtsgeschwindigkeit hat, der

astatische dagegen in allen Stellungen dieselbe

Gleichgewichtsgeschwindigkeit fordert. Diese Eintheilung bezieht sich jedoch blos

auf den Geschwindigkeitsmesser, welcher nur die eine

Hälfte des Mechanismus darstellt, den man als Regulator zu bezeichnen pflegt; den

zweiten Bestandtheil constituirt das Stellzeug, welches den

Zweck hat, nach Maß der Angabe des Geschwindigkeitsmessers die Wiederherstellung der

normalen Tourenzahl zu veranlassen. Erst durch das Zusammenwirken beider Mechanismen findet die Regulirung statt; von einer

richtigen Combination derselben hängt es ab, ob der Regulator gut oder schlecht

fungirt, und dieser Gesichtspunkt muß somit die Grundlage einer rationellen

Eintheilung der Regulatoren bilden.

Hiernach ist zunächst zu unterscheiden, ob das Stellzeug

seine Bewegung ausschließlich von dem Geschwindigkeitsmesser empfängt, oder ob der letztere nur dazu dient, die

Bewegung des Stellzeuges einzuleiten, während dasselbe seinen Antrieb von einer

Kraftquelle außerhalb des Geschwindigkeitsmessers erhält. Im erstem Falle heißt der

Regulator direct wirkend, im letztern Falle indirect wirkend, oder Regulator

mit Schaltwerk.

Die Verbindung zwischen Geschwindigkeitsmesser und Stellzeug, unabhängig davon, ob

sie direct oder indirect ist, kann jedoch ferner entweder eine continuirliche oder eine intermittirende sein.

Im erstern Fall bedingt jede Bewegung des Geschwindigkeitsmessers, welche eine

Abweichung von der normalen Tourenzahl bezeichnet, eine entsprechende (aber nicht

nothwendig proportionale) Einwirkung des Stellzeuges auf den zu regulirenden Motor;

bei intermittirend wirkenden Regulatoren hingegen ist die Verbindung zwischen

Geschwindigkeitsmesser und Stellzeug zeitweise gelöst, so daß letzteres nicht im

Stande ist, die Bewegungen des erstem ununterbrochen zu übertragen.

Ein weiterer Unterscheidungsgrund liegt bis jetzt nicht vor und ist auch der Natur

der Sache nach nicht wohl denkbar, wir können daher folgende Eintheilung

treffen:

direct continuirlich wirkende

direct intermittirend wirkende

indirect continuirlich wirkende

indirect intermittirend wirkende

statischeRegulatoren,

während von astatischen Regulatoren aus später anzuführenden

Gründen nur anzuführen sind:

direct continuirlich wirkendeastatische Regulatoren.

Somit haben wir im ganzen fünf Gruppen, welche wir nun im Hinblick auf ihre

Regulirfähigkeit betrachten wollen, absehend von allen Constructionsdetails,

obgleich wohl wissend, daß grade hierin der Schwerpunkt der praktischen Bewährung

einer jeden Regulirvorrichtung liegt.

Von der ersten Klasse, direct und continuirlich wirkende

statische Regulatoren, ist es bekannt, daß bei stattfindender Verminderung

des Widerstandes und

steigender Regulatorhülse der Motor bleibend auf eine höhere Geschwindigkeit

eingestellt wird, durch welche der neue Widerstand wieder um ein gewisses vermehrt

wird und so mit der gleichzeitig verminderten Arbeitsleistung des Motors zu einem

neuen Beharrungszustand zusammentrifft.

Der Ausdruck Regulatorhülse ist hier allgemein gebraucht für jenen Theil des

Geschwindigkeitsmessers, welcher die Geschwindigkeitsänderungen auf das Stellzeug

zur Geltung bringt, und möge auch in der weitern Entwicklung in diesem Sinne

verstanden werden; ebenso sei es ein für alle Mal gestattet, bei Beschreibung der

Functionirung des Regulators stets nur die Annahme steigender Kugeln und einer Geschwindigkeitszunahme abzuhandeln, mit dem selbstverständlichen Bemerken, daß bei

Zunahme des Widerstandes und abnehmender Geschwindigkeit

das analog Entgegengesetzte stattfindet.

Fig. 1., Bd. 222, S. 507

Die Regulirung der erstern Gruppe ist nach obigem unvollkommen zu nennen, weil sie

die Erhaltung der normalen Geschwindigkeit unmöglich macht und bei jeder Aenderung

des Widerstandes nach einer Zahl auf- und absteigender Schwankungen eine neue

Geschwindigkeit veranlaßt, wie dies in beistehendem Holzschnitte Figur I dargestellt ist. Derselbe ist einer

Abhandlung„Beweis der Unbrauchbarkeit aller astatischen

Regulatoren“. Civilingenieur, 1873 7. Heft. Polytechnisches CentralblattCentrablblatt, 1874 S. 273. des leider so früh verstorbenen Professors Ludwig Kargl entnommen und stellt das Diagramm des Ueberganges der normalen

Geschwindigkeit v₀ auf die neue v₁ dar. Je mehr sich der Regulator einem

astatischen nähert, was durch Anordnung gekreuzter Arme oder des Großman'schen

Gewichtes geschehen kann, desto geringer ist die zulässige Differenz zwischen v₀ und v₁,

desto größer hingegen die Differenz zwischen den Uebergangsgeschwindigkeiten v

min und v

max, so daß ein solcher wenig statischer

Regulator unter Umständen gar nicht mehr zur Ruhe kommen kann. Nachdem aber diese

Schwankungen schädlicher sind als eine geringe dauernde

Abweichung von der Normalgeschwindigkeit, so verwirft Kargl alle astatischen und indirect wirkenden Regulatoren und empfiehlt

Anwendung des Watt'schen Pendel-Regulators in der ursprünglichen Gestalt, oder mit Porter'schem

Hülsengewicht; dabei ist jedoch zu bemerken, daß Kargl

die intermittirend wirkenden Regulatoren bei Abfassung seiner Abhandlung nicht im

Auge gehabt hat.

Im Anschlusse an die erste Gruppe sei zunächst der dritte, indirect continuirlich wirkender statischer Regulator, behandelt. Für die

unzähligen Variationen, welche sich hier für die Anordnung des Schaltwerkes und die

Einlösung desselben mittels des Regulators bieten, kann als Typus der bekannte

Frictionsscheiben-Mechanismus gelten, bei welchem die Regulatorhülse zwei

mitrotirende horizontale Scheiben angesetzt hat, zwischen denen die verticale

Scheibe der Schaltwerkswelle eingreift und beim Ausschlage des Regulators von einer

der beiden Scheiben in rechts- oder linksgängige Drehung versetzt wird.

Gleichfalls hierher gehört die bei Turbinen gebräuchliche Anordnung der

Riementransmission mit offenem und gekreuztem Riemen, deren abwechselnde Stellung

auf der Fest- oder Losscheibe der Schaltwerkswelle von einem mit der

Regulatorhülse verbundenen Hebel dirigirt wird.

Fig. 2., Bd. 222, S. 508

Die charakteristische Eigenschaft dieser Gruppe ist in der Entwicklung von Prof. Kargl durch das nachstehende Diagramm Figur II dargestellt, welches in der obern Hälfte das

Verhältniß zwischen Arbeitsleistung K und Widerstand W, in der untern die entsprechenden Geschwindigkeiten

anzeigt. Die Kurbelwege s sind als Abscissen, die Größen

K und W, sowie v als correspondirende Ordinaten aufgetragen; durch den

Weg s₀ herrscht der Anfangszustand: Kraft K₁ = Last W₁

bei normaler Geschwindigkeit v₀. Bei s₀ sinke der Widerstand W₁ auf W herab; in Folge dessen nimmt

die Geschwindigkeit zu, der Regulator steigt, das Schaltwerk wird eingelöst und

vermindert die Kraftabgabe des Motors, bis sie gleich dem verminderten Widerstande

W wird. Dies geschieht beim Kurbelwege s₁; gleichzeitig ist die Geschwindigkeit des

Motors vermöge des durch

die Fläche I ausgedrückten Kraftüberschusses stetig gestiegen, bis die

Maximalgeschwindigkeit v

max erreicht ist. Wenn nun im Punkte s₁ das Schaltwerk ausgelöst würde, so wäre die

Bedingung des neuen Beharrungszustandes: Kraft K = Last

W erfüllt, der Motor aber würde bei der neuen

Geschwindigkeit v

max fortrotiren.

Dies ist, wenn von dem Einflusse der Reibungswiderstände und der bewegten Massen des

Regulators abgesehen wird, die Wirkungsweise der intermittirend wirkenden Regulatoren, bei welchen nach Ueberschreitung von

v

max die Verbindung zwischen Stellzeug und

Geschwindigkeitsmesser ausgelöst wird; hiernach würde ein neuer Beharrungszustand

etwas unterhalb v

max eintreten, und auch mit Berücksichtigung

aller Nebenumstände zeigt sich, daß die intermittirend

wirkenden Regulatoren stets zu wenig reguliren,

also gleichfalls nicht vollkommen sind.

Bei den indirect continuirlich wirkenden Regulatoren dagegen bleibt auch nach dem

Herabsinken unter v

max die Verbindung zwischen

Geschwindigkeitsmesser und Schaltwerk erhalten; es wird daher auch hinter dem Punkte

s₁ in dem Diagramm Figur II im selben Sinne fortregulirt, bis bei s₂ die normale Geschwindigkeit v₀ erreicht ist. Dabei sinkt

selbstverständlich auf dem Wege von s₁ nach s₂ unter Geschwindigkeitsabnahme von v

max auf v₀

die Arbeitsleistung genau ebenso viel, als sie früher von s₀ nach s₁, unter

Geschwindigkeitszunahme von v₀ auf v

max, gesunken war; da aber bei s₁ schon K = W geworden war, so wird im Punkte s₂ zwar die normale Geschwindigkeit erzielt, aber nicht die

Bedingung des Beharrungszustandes, da in s₂ die

Kraft kleiner ist als der Widerstand – und zwar um ebenso viel, als sie

früher denselben übertraf. In Folge dessen kann v₀ nicht erhalten bleiben, die Geschwindigkeit nimmt weiter ab hinter

dem Punkte s₂, bis bei s₃ das Minimum erreicht ist, indem nun wieder durch die

Functionirung des Schaltwerkes im entgegengesetzten Sinn die Kraft zugenommen und

bei s₃ den Widerstand erreicht hat. Da jedoch die

Geschwindigkeit noch immer unter der normalen steht, so wird fortregulirt, bis bei

s₄ wieder die normale Geschwindigkeit, damit

aber auch der ursprüngliche Kraftüberschuß erreicht ist.

Daraus ergibt sich, daß bei indirect continuirlich

wirkenden statischen Regulatoren nach einmal gestörtem Gleichgewichte das Eintreten

eines neuen Beharrungszustandes unmöglich ist und ein fortwährendes Schwanken um die

normale Geschwindigkeit stattfinden muß. Thatsächlich findet, wie auch Kargl zugibt, schließlich doch eine Einstellung auf den

neuen Beharrungszustand statt, indem einerseits die stets etwas verspätete Einwirkung des

Regulators, sowie anderseits die mit variabler Geschwindigkeit gleichfalls

veränderliche Größe des Widerstandes eine Verflachung der Oscillationsperioden

bewirkt.

Deutlicher wird dies in dem Diagramm Figur III

dargestellt, welches in dieser Gestalt zum ersten Male von J. G. Bodemer entwickelt wurde und ein äußerst klares Bild der

Vorgänge liefert, welche bei der Regulirung stattfinden. Das Bodemer'sche Diagramm besteht aus zwei Geschwindigkeitscurven, welche auf

die Kurbelwege als Abscissen bezogen sind, stellt jedoch gleichzeitig auch die

wechselnden Arbeitsgrößen dar und gibt so eine Combination der in Holzschnitt Figur II

getrennt gezeichneten Kargl'schen Diagramme zu einem

Bilde.

Fig. 3., Bd. 222, S. 510

Bis zum Punkte O herrscht Gleichgewicht zwischen Arbeit

und Widerstand; hier aber sinkt der Widerstand, und es entsteht ein

Arbeitsüberschuß, welcher, wenn keine Regulirung

erfolgte, schließlich eine erhöhte Geschwindigkeit v' hervorbringen müßte, bei welcher neuerdings Beharrungszustand eintritt,

indem der bei v₀ verkleinerte Widerstand durch

die erhöhte Geschwindigkeit v' wieder auf seine

ursprüngliche Größe erhöht worden ist. Diese Thatsache ist bekannt und findet

praktischen Ausdruck bei der Berechnung des Widerstandes von Eisenbahnfahrzeugen,

dessen Formel z = a + bv + cv²

ersten Glieds die constanten, im zweiten Gliede den mit der einfachen

Geschwindigkeit wachsenden Widerstand ausdrückt, während das dritte Glied den

Luftwiderstand darstellt.

Wenn somit bei der Geschwindigkeit v₀ die

constanten und variablen Widerstände vermindert werden, so können doch mit

wachsender Geschwindigkeit die variablen Widerstände so viel zunehmen, daß zuletzt

deren Summe ihren ursprünglichen Werth vor der Reducirung

noch um den Betrag der Reduction der constanten Widerstände übertrifft. Dann findet

wieder Gleichgewicht zwischen Kraft und Last statt, und ein neuer Beharrungszustand

bei erhöhter Geschwindigkeit tritt ein. Diese Geschwindigkeit ist es, welche in dem Diagramme

Figur III durch die punktirte Ordinate v' bezeichnet ist, und die wir die im Punkte O herrschende ideelle

Geschwindigkeit nennen wollen; sie gibt, wie aus dem Diagramm hervorgeht,

gleichzeitig ein Bild des im Punkte O stattfindenden

Kraftüberschusses.

Thatsächlich steigt jedoch die Geschwindigkeit nicht sofort auf v', sondern beginnt nur, mit der Tendenz v' zu erreichen, vom Punkte O an stetig anzuwachsen, während v' sowie der

bestehende Kraftüberschuß unverändert bleibt und durch die Parallele zur

Abscissenachse durch o ausgedrückt wird. Beim Punkte P kommt erst, in Folge der zur Massenbeschleunigung

desselben erforderlichen Zeit und Kraft, der Regulator zur Wirksamkeit und löst das

Schaltwerk ein; die Kraft wird vermindert, und dem entsprechend sinkt die Curve der

ideellen Geschwindigkeit vom Punkte p ab, während die

Curve der wirklichen Geschwindigkeit bei dem noch immer herrschenden Kraftüberschuß

fortwährend steigt. Im Punkte S schneiden sich beide

Curven, d.h. die Kraft ist so weit reducirt und die Geschwindigkeit so weit

gestiegen, daß der durch letztere erhöhte Widerstand der Kraft das Gleichgewicht

hält; wird die Kraft noch weiter vermindert, so muß die Geschwindigkeit sinken, da

nun ein Lastüberschuß entsteht, aber sehr langsam sinken, da gleichzeitig mit der

Geschwindigkeit auch die Widerstände abnehmen. Im Punkte S herrscht somit das Maximum der reellen Geschwindigkeit, und hier würde

daher die Auslösung des Stellzeuges beim intermittirend wirkenden Regulator

erfolgen. Beim indirect continuirlich wirkenden Regulator

dagegen bleibt das Schaltwerk noch in Thätigkeit und vermindert die Kraft, so daß

die ideelle Geschwindigkeitscurve weiter sinkt und im

Punkte Q die normale

Geschwindigkeit schneidet – zum Zeichen, daß sich hier Kraft und Last bei normaler Geschwindigkeit das Gleichgewicht halten würden.

Da aber für diesen Punkt die wirkliche Geschwindigkeit

noch immer höher ist, so dauert die Kraftabnahme fort; die wirkliche Geschwindigkeit

erreicht endlich im Punkte T die normale, muß aber

weiter fallen, da hier schon der Widerstand die Kraft übertrifft. Im Punkte T sollte nun das Schaltwerk im entgegengesetzten Sinne

eingelöst werden; der thatsächliche Eingriff desselben verzögert sich jedoch bis zum

Punkte R, hinter welchem nun die Kraft, und damit die

ideelle Geschwindigkeit, wieder zu steigen beginnt. Im Punkte S' schneiden sich beide Curven, und die reelle Geschwindigkeit beginnt nun

gleichfalls wieder zuzunehmen. Der negative Ausschlag ist jedoch schon bedeutend

kleiner, als der ursprüngliche war, und es wird nach kurzer Zeit wieder die

Normalgeschwindigkeit eintreten, da der indirect continuirlich

wirkende Regulator,

wenn er überhaupt zur Ruhe gelangt, nur auf die Normalgeschwindigkeit

einstellen kann.

Während somit das theoretische Diagramm Kargl's

Figur II für diese Gruppe von Regulatoren endlose

Schwankungen gleicher Amplitude nach einmaliger Störung des Beharrungszustandes

erwarten läßt, ist in dem Bodemer'schen Diagramm Figur III gezeigt, daß unter Umständen, bei langsamer Einwirkung des Schaltwerkes, eine

Wiederherstellung der normalen Geschwindigkeit erfolgen kann; durch ein anderes

Diagramm hingegen läßt sich zeigen, daß bei rascher Einwirkung

des Schaltwerkes die Amplitude der Schwingungen fortwährend zunimmt, und

damit der ruhige Gang durch den Regulator selbst immer mehr gestört wird, ohne daß

jemals die Normalgeschwindigkeit wieder erreicht würde. Aehnliches ergab sich Seite

507 für die direct continuirlich wirkenden statischen Regulatoren, wenn sie sich den

astatischen nähern, und dieser Umstand erklärt vollständig die überraschende

Thatsache, daß ganz ähnliche Regulatormechanismen im einen Falle vortrefflich, im

andern gar nicht functioniren.

Im besten Falle können somit die Regulatoren der dritten Gruppe eine langsame

Wiederherstellung der normalen Geschwindigkeit erzielen, müssen jedoch gerade

deshalb einen großen Ausschlag der Regulatorhülse und eine hohe

Maximalgeschwindigkeit gestatten, ehe sie zur vollen Wirkung gelangen. Dies zu

beschleunigen und das „Zuviel-Reguliren“, welches nach

Figur III stets stattfinden muß, zu beheben, war

der Zweck eines auf der Weltausstellung in Wien 1873 ausgestellten, äußerst

sinnreichen Regulators (Denis * 1876 219 384), bei welchem die indirecte Einwirkung des

statischen Geschwindigkeitsmessers mit directem Angriffe desselben auf die

Drosselklappe verbunden war, so daß beim Rückgange der Kugeln von der

Maximalgeschwindigkeit das Schaltwerk fortfuhr, zuzudrehen, das direct verbundene

Stellzeug dagegen theilweise wieder öffnete und so eine Correctur bewirkte. Dieser

Regulator wurde allgemein, und auch in diesem Journal, sehr gelobt, und ist

allerdings in der Idee als erstes Auftreten einer Correcturvorrichtung vortrefflich

zu nennen, sowie die Versuche zeigten, daß thatsächlich eine rasche

Wiederherstellung der Normalgeschwindigkeit nach geringen Schwankungen erfolgte.

Dagegen ist an der Construction zu tadeln, daß sie, trotz der immerhin complicirten

Anwendung eines Schaltwerkes, in Folge des gleichzeitig beibehaltenen direct

wirkenden Stellzeuges nur für minimale Kraftäußerungen ausreicht, für welche ein

direct intermittirend wirkender Regulator einfacher und wohl ebenso gut wäre.

Von continuirlich wirkenden Regulatoren ist nach Erledigung der ersten und dritten Gruppe

unserer Eintheilung nur mehr der direct continuirlich wirkende

astatische Regulator zu besprechen.

Die astatischen – parabolischen und pseudoparabolischen – Regulatoren

haben die Eigenthümlichkeit, daß sie, sobald die Geschwindigkeit das Normale

überschritten hat, fortwährend nach aufwärts steigen, selbst noch, nachdem die

Geschwindigkeit von dem Maximum zurückgeht, bis das Normale erreicht ist, wo sie zur

Ruhe kommen und erst bei einer unter das Normale sinkenden Geschwindigkeit

gleichfalls zu sinken beginnen. Sie scheinen somit zunächst in ihrer Wirkungsweise

vollkommen mit dem indirect continuirlich wirkenden statischen Regulator der dritten

Gruppe zusammen zu fallen, und dies ist auch der Grund, daß eine besondere Gruppe,

indirect continuirlich wirkende astatische Regulatoren,

nicht aufgestellt wurde, da bei continuirlichem indirectem Antrieb deren

charakteristische Eigenthümlichkeit gänzlich wirkungslos bleibt.

Bei näherer Betrachtung ergibt sich jedoch, daß der direct

continuirlich wirkende astatische Regulator noch

wesentlich ungünstiger arbeitet, als der indirect

continuirlich wirkende statische. Dies ist dadurch

begründet, daß der astatische Regulator, sobald er zu steigen begonnen hat, durch

die zunehmende Kraft des Austriebes der Kugeln eine Acceleration erhält, welche

fortwährend die Intensität der Einwirkung auf die Regulirungsvorrichtung erhöht,

während dieselbe bei einem Schaltwerk constant bleibt.

Fig. 4., Bd. 222, S. 513

Kargl hat dies in dem Diagramme Figur IV dargestellt. Beim Kurbelweg s₀ tritt der Kraftüberschuß P₁ = K₁ – W ein, in

Folge dessen Beschleunigung der Normalgeschwindigkeit v₀ auf v

max; dabei würde unter gleichmäßiger

Regulirung durch ein Schaltwerk der Kraftüberschuß P₁ nach der punktirten Linie abnehmen. Beim astatischen Regulator, dessen

Massenbeschleunigung Zeit erfordert, findet dies zunächst langsamer statt, bis die

Maximalgeschwindigkeit erreicht wird. Hier ist unter allen Umständen Kraft gleich

Last, weil sonst die Zunahme der Geschwindigkeit noch fortfahren müßte; hier beginnt

auch die Acceleration der Regulatorkugeln durch die fortwirkende Kraft des Ausfluges

und dem entsprechend eine Erhöhung der Einwirkungsintensität über diejenige des

Schaltwerkes, welche durch die punktirte Linie bezeichnet ist. Statt daher vom

Punkte s₁ an nach der punktirten Linie bis zu P₁ abzunehmen, nimmt die Kraft rascher ab, nach

dem durch die ausgezogene Diagrammlinie dargestellten Gesetze, so daß bei Erreichung

der normalen Geschwindigkeit im Punkte s₂ nicht

der ursprüngliche Kraftüberschuß P₁ (der Größe

nach mit negativem Zeichen), sondern eine noch größere Differenz P₂ auftritt, die sich noch auf P₃ erhöht, ehe der Regulator dem Einflusse der

nunmehr abnehmenden Geschwindigkeit folgt und die Kraft wieder vermehrt. Hieraus

resultirt dann neuerdings eine Erhöhung der Kraftdifferenz auf P₅ und P₆, so

daß Professor Kargl zum Schlusse gelangt:

„Jeder astatische Regulator beantwortet eine Differenz von Kraft und

Last durch eine noch größere; ein neuer Beharrungszustand ist undenkbar, der

Regulator unbrauchbar.“

Thatsächlich findet allerdings der extreme Fall fortwährend erhöhter Schwankungen

nicht statt, da der Hub der Regulatorhülse begrenzt ist; außerdem werden die

Differenzen theilweise durch Reibungswiderstände ausgeglichen und um so geringer, je

mehr sich der Regulator einem statischen nähert, da ja die wenigsten vollkommen

astatisch sind. Dennoch dürfte man wenige astatische Regulatoren finden, deren Hülse

nicht an dem obern oder untern Anschlagringe ansteht.

Es ist nun auch nach früher gesagtem sofort einleuchtend, daß für intermittirend

wirkende Regulatoren der astatische Geschwindigkeitsmesser vollkommen unbrauchbar

ist, da deren Wirkung darauf beruht, daß beim Rückgange der Geschwindigkeit von der

maximalen herab die Verbindung des Stellzeuges ausgelöst wird. Nachdem aber der

astatische Regulator auch nach Erreichung der Maximalgeschwindigkeit die

Regulatorhülse noch fortwährend hebt, so läßt sich bei Anwendung desselben die

gewünschte intermittirende Verbindung zwischen Geschwindigkeitsmesser und Stellzeug

nicht construiren.

Intermittirend wirkende Regulatoren können daher nur statische – und zwar entweder direct oder indirect wirkende

sein, mit deren Besprechung die zweite und vierte Gruppe unserer Eintheilung

erledigt und damit der Kreis aller überhaupt möglichen Regulirungsvorrichtungen

geschlossen ist.

Der erste direct intermittirend wirkende Regulator, dessen

Construction überhaupt veröffentlicht wurde, ist der vor einiger Zeit von Hagen (* 1875 217 1)

patentirte, und in den hier reproducirten Holzschnitten Fig. V und VI dargestellt.

Fig. 5., Bd. 222, S. 515

Fig. 6., Bd. 222, S. 515

Auf der Regulirungswelle a sind

zwei Sperrräder b und b'

hinter einander aufgekeilt, welche hier der Deutlichkeit halber getrennt gezeichnet

sind. In b greift die Klinke c ein, in b' die Klinke c'; beide sitzen auf einem um o drehbaren

Hebel h, an dessen Ende die Regulatorzugstange z angreift. Beim Steigen der Kugeln nimmt c das Rad b mit, bis die

Maximalgeschwindigkeit erreicht ist; beim Rückgange bis zur normalen schnappt c über die Zähne von b, ohne

einzuwirken, während die Klinke c' beim Steigen des

Hebels h ganz ausgelöst wurde, da sie der Anschlag d' an einer weitern Drehung nach rechts hindert, so daß

sie erst von der Mittelstellung nach abwärts zum Eingriffe kommen kann. Hier ist

wieder die Klinke c durch den Anschlag d wirkungslos gemacht, so daß das Stellzeug stets nur

beim Ausgange der Regulatorhülse bewegt wird, beim Rückgange in die Mittelstellung

aber unverändert bleibt. Dadurch wird thatsächlich erreicht, daß die Regulirung

aufhört, sobald die Kraft gleich der reducirten Last ist; daß aber auch dadurch noch

nicht die normale Geschwindigkeit erreicht wird, wurde schon oben Seite 509

angedeutet und geht noch deutlicher aus dem Bodemer'schen Diagramme Figur III hervor. Hier schneiden sich die reelle und

die ideelle Geschwindigkeit im Punkte S, oberhalb der

normalen Geschwindigkeit v₀, woraus hervorgeht,

daß in diesem Punkte die verminderte Kraft und der mit der Geschwindigkeit erhöhte

Widerstand sich das Gleichgewicht halten. Sofort hinter S sinkt die reelle Geschwindigkeit, und es wäre somit bei dieser etwas

gesunkenen Geschwindigkeit ein neuer Beharrungszustand möglich, wenn der Regulator

thatsächlich schon hier außer Eingriff käme. In Folge des Beharrungsvermögens

dagegen wird der Regulator noch eine Zeit hinter S auch

bei abnehmender Geschwindigkeit in Thätigkeit bleiben und die Kraft weiter

reduciren. Ist die Regulirungseinwirkung sehr kräftig, d.h. fällt die Curve der

ideellen Geschwindigkeit sehr steil nach abwärts, so kann sie noch die Linie der normalen

Geschwindigkeit erreichen, ehe der Regulator außer Thätigkeit kommt, und somit eine

Einstellung auf die Normalgeschwindigkeit erzielen. Geht jedoch die Regulirung

langsam vor sich, wie dies durch die punktirte Linie des Diagrammes Figur III angedeutet ist, so fällt die ideelle

Geschwindigkeit nur noch ein kurzes Stück hinter S, etwa

bis q, und geht dann, bei ausgelöstem Regulator,

parallel zur Abscissenlinie v₀ weiter. Wenn dann

die reelle Geschwindigkeit bis s gesunken ist, so ist

Gleichgewicht zwischen Kraft und Widerstand eingetreten und der Motor rotirt in

einem neuen Beharrungszustand mit der falschen Geschwindigkeit v₀' weiter.

Während somit beim indirect continuirlich wirkenden Regulator eine langsame Einwirkung des Schaltwerkes erforderlich ist

(vgl. S. 512), bedingt der intermittirend wirkende eine möglichst rasche Thätigkeit desselben; dann sind die eventuellen

Abweichungen von der Normalgeschwindigkeit nur unbedeutend und jedenfalls weniger

nachtheilig als die großen Schwankungen, welche die continuirlich wirkenden

Regulatoren bedingen, ehe sie die Normalgeschwindigkeit wieder herstellen.

Allerdings ist in Folge dieses Umstandes der direct intermittirend wirkende

Regulator durchaus nicht vollkommen zu nennen, um so weniger als eine Steigerung

seiner Energie zur Expansions- oder Schützenregulirung unmöglich, oder gewiß

nur auf Kosten der Empfindlichkeit erreichbar wäre.

Um diesem Mangel zu begegnen, hat Bodemer zum ersten Male

in der Maschinentechnik einen Regulator der vierten Gruppe indirect und intermittirend wirkend construirt und denselben endlich noch

mit einer CorrecturvorrichtungCorrecturvorichtung versehen, welche den principiellen Fehler intermittirender Regulatoren,

zulässige Abweichung von der Normalgeschwindigkeit, behebt.

Nachdem letzterer Uebelstand für eine Mehrzahl von Anwendungen der Maschinenkraft

wenig Beachtung verdient, empfiehlt Bodemer im

Allgemeinen den einfachen indirect intermittirend

wirkenden Regulator und gibt für denselben mehrere äußerst gelungene Constructionen

an, wie der Erfinder auch in seiner Spinnerei einen derartigen Regulator schon zwei

Jahre lang, allen Anforderungen genügend, im Betriebe hat. Von wesentlicher

Bedeutung und nicht so einfach, als es auf den ersten Anblick scheint, ist dabei

auch die Erfüllung der Anforderung, daß der Regulator, wenn während des Rückganges abermals eine Kraft- und

Geschwindigkeitszunahme erfolgt, beim neuerlichen Aufsteigen sofort die

Schaltvorrichtung wieder einlöst.

Als vollkommene Lösung des Problems der

Motoren-Regulirung, sowie als eine der wenigen epochemachenden Neuerungen,

welche in Philadelphia erschienen waren, verlangt jedoch die neueste Erfindung J. G. Bodemer's, der indirect

intermittirend wirkende Regulator mit Correcturvorrichtung eingehende

Erörterung. Nachdem hier gleichzeitig einige der Mechanismen angewendet sind, welche

Bodemer für das einfachere System ohne Correctur

empfiehlt, so können wir näheres Eingehen auf dieses füglich unterlassen.

Von den zwei in Philadelphia ausgestellten Regulatoren ist der einfachere, welcher

speciell für Dampfmaschinen zur Regulirung der Expansion bestimmt ist, in Fig. 1 und 2 Tafel XI

dargestellt, während eine complicirtere Anordnung zur Schützenregulirung für

Turbinen und Wasserräder bestimmt ist und später besprochen werden soll.

Wie aus den Zeichnungen ersichtlich, wird als Geschwindigkeitsmesser ein Buß'scher

Regulator angewendet, der allgemein als astatisch gilt und daher nach unserer obigen

Entwicklung (Seite 514) für den hier angestrebten Zweck intermittirender

Stellzeugverbindung unbrauchbar wäre. Der Buß'sche Regulator kann nun allerdings

annähernd astatisch gemacht werden; sein Hauptvorzug ist jedoch die Empfindlichkeit

und Energie seiner Wirkung, und aus diesem Grunde wird er hier angewendet, um das

Schaltwerk ein- oder auszulösen. Dieses ist in Figur 1 auf der linken

Seite im Schnitt, rechts in der Ansicht dargestellt. Beiderseits ist über der

durchgehenden Spindel s je eine Hülse h, beziehungsweise h' frei

beweglich gelagert, welche mittels der Schnurrollen r,

R, sowie r', R' und einer offenen und gekreuzten

Schnur in entgegengesetzter Richtung angetrieben werden. Die verticale

Regulatorspindel erhält ihren Antrieb mittels der Kegelräder k und K; auf letzterm ist eine Riemenscheibe

angegossen, durch welche die Welle S, auf der K, R und R' aufgekeilt sind,

von der Schwungradwelle ihren Antrieb erhält. Die Spindel s ist für gewöhnlich in Ruhe und hat am linken Ende eine Schnecke

aufgekeilt, die in ein Schneckenrad eingreift; – beim Steigen des Regulators

rotirt dieses Rad nach rechts, beim Sinken nach links. Wird dasselbe mit der

Expansionsschieberstange einer Meyersteuerung durch Laufkeil verbunden, wie dies in

Figur 1

angedeutet ist, so findet im ersten Falle Verminderung, im zweiten Vermehrung der

Füllung statt; selbstverständlich läßt sich die Bewegung der Spindel s in ähnlichem Sinne auf jede andere Steuerung oder

Drosselklappe übertragen.

Es ist nunmehr zu erklären, in welcher Weise die beiden Schaltwerke eingelöst und mit

der Spindel s verbunden werden, um dieselbe im einen

oder andern Sinne zu verdrehen. Zu diesem Zwecke hat die Spindel auf beiden Seiten

von der verticalen Mittelachse (Fig. 1) je ein

cylindrisches Führungsstück aufgebolzt, über welches die Metallconusse

c, c' aufgeschoben sind und, durch Schlitze geführt,

freie Längsverschiebung haben, bei einer Drehung jedoch das betreffende

Führungsstück und damit die Welle s mitnehmen

müssen.

Unmittelbar über den Conussen sind beiderseits die conisch ausgedrehten Muffe d, d' angebracht, deren nach rückwärts verlängerte Naben

auf der Spindel s frei aufliegen, aber mit den Hülsen

h, h' durch Laufkeil verbunden sind. Hierdurch

erhalten die Muffe d, d' die continuirliche Drehung der

Schnurrollen r, r' mitgetheilt und übertragen dieselbe

im einen oder andern Sinne auf die Spindel s, sobald der

eine oder andere Conus c, c' in die betreffende Muffe

d, d' eingepreßt wird. Dies geschieht durch den

doppelarmigen Hebel p, welcher in der Ruhelage vertical

am Regulatorständer herabhängt und mit dem untern Arme die zu einem Stücke

verbundenen Conusse c, c' umgreift, mit dem obern Arme

durch den Zapfen f in der Coulisse b geführt wird.

Beim Steigen der Regulatorkugeln wird die mit der Regulatorhülse verbundene Coulisse

b gehoben, in Folge dessen der Zapfen f nach rechts und der linksseitige Conus c in die darüber befindliche Muffe d gedrückt. Sofort nimmt die Spindel s Theil an der Drehung der Schnurrolle r und schraubt das Schneckenrad des Expansionsschiebers

auf geringere Füllung; wäre nun die Muffe d mit der

angetriebenen und fest gelagerten Hülse h aus einem

Stücke, so würde selbst bei größter Geschwindigkeitsänderung der Regulator nur einen

minimalen Ausschlag machen können, bis die Kupplung zwischen Conus und Muffe

erfolgt. Die Tendenz des Regulators, höher zu steigen, hätte nur vermehrtes

Anpressen zur Folge; ebenso würde, beim Rückgange der Kugeln, zwar ein vermindertes

Anpressen, aber immer noch Kupplung und Functionirung des Schaltwerkes erfolgen, so

daß eine continuirliche Regulirung stattfinden würde. Deshalb ist die Muffe d mit der Hülse h nur in der

Rotation gekuppelt, hat aber freie Längsverschiebung gestattet und wird an derselben

nur verhindert durch den Hebel t, welcher im Ständer

seinen Aufhängepunkt hat, durch das Gewicht Q und eine

über die Rolle q laufende Schnur nach einwärts gezogen

wird und mit seinem untern Ende die Muffe d umgreift.

Eine unterhalb q befindliche Stellschraube begrenzt das

Spiel des Hebels und hindert die Muffe, dem Conus c bis

in die Mittelstellung zu folgen; bei steigenden Kugeln dagegen weicht d gegen den Druck des Hebels nach auswärts zurück, und

wird von dem auf den Conus c wirkenden Regulatorhebel

p, unter fortwährender Kupplung mit der Spindel s, in die Hülse h

hineingeschoben, bis die Maximalgeschwindigkeit erreicht ist. Beim Rückgange der

Kugeln dagegen wird die Kupplung dadurch ausgelöst, daß der Conus c mit dem Regulatorhebel

p nach rechts zurückgeht, die Muffe d dagegen zu folgen verhindert wird. Während nämlich der

Gewichtshebel t durch den Einfluß des Regulatorhebels

p nach links verschoben wurde, hatte sich

gleichzeitig eine am untern Ende von t angelenkte

Sperrstange z über ein Sperrrädchen weggeschoben, dessen

Zähne so geformt sind, daß sie eine Bewegung der Sperrstange nur nach links

gestatten. Es wird somit dem Ausgange der Hülse d kein

Widerstand entgegengesetzt, dagegen der Rückgang unmöglich gemacht, so lange das

Sperrrädchen fest in seiner Stellung bleibt, und hiermit die gewünschte

intermittirende Wirkung erzielt.

Damit aber der Regulator nach der Rückkehr in die Normalstellung zu neuer

Functionirung geeignet sei, muß schließlich auch die Muffe d wieder in ihre Anfangsstellung, unmittelbar über dem Conus c, gebracht werden. Dies geschieht dadurch, daß das

erwähnte Sperrrädchen, welches die Sperrstange z

arretirt, mittels einer auf h aufgekeilten Schnecke eine

continuirliche langsame Rückdrehung in der Richtung des Pfeiles der Figur 1 erhält, welche es

dem Gewichtshebel t und der Hülse d möglich macht, langsam wieder nach rechts in die Anfangsstellung

zurückzukehren, bis der Hebel t an die Stellschraube

anschlägt, worauf sich das Sperrrädchen unter der federnden Sperrstange weiter

dreht, ohne Einfluß auszuüben.

Ist aber der Fall eingetreten, daß sich die rückkehrenden Regulatorkugeln auf einen

neuen Beharrungszustand mit übernormaler Geschwindigkeit einstellten, so findet

durch die rückkehrende Muffe d neuerdings Kupplung mit

der Spindel s und dadurch weitere Kraftverminderung

statt, bis endlich bei normaler Geschwindigkeit Beharrungszustand eintritt.

Fig. 7., Bd. 222, S. 519

Dieser Fall kann selbst bei rascher Functionirung des Schaltwerkes, wie sie durch die

punktirte Linie pS der ideellen Geschwindigkeit im

Bodemer'schen Diagramm, Figur VII, angedeutet ist,

eintreten, wenn die ideelle Geschwindigkeit zwar thatsächlich im Punkte Q mit der normalen zusammenfällt, – dann jedoch,

ehe die reelle Geschwindigkeit so weit gesunken ist, bei R neuer Kraftüberschuß entsteht, welcher gerade so groß ist, um die ideelle

Geschwindigkeit mit der bestehenden reellen zusammenfallen und dadurch einen neuen

Beharrungszustand eintreten zu lassen. Wenn dieser jedoch bis zum Punkte S' gedauert hat, kommt die Correcturvorrichtung zur

Geltung und veranlaßt neuerliche Einlösung des Schaltwerkes, durch welche dann der

Kraftüberschuß abermals reducirt wird. Die Geschwindigkeit sinkt neuerdings, und im

Punkte Q' wird das Schaltwerk wieder ausgelöst; –

sollte die ideelle Geschwindigkeit hier noch nicht die normale erreicht haben, so

kommt abermals nach Verlauf einer kurzen Zeit die Correcturvorrichtung zur Wirkung,

bis Beharrungszustand bei normaler Geschwindigkeit eintritt.

Außer diesem speciell für Dampfmaschinen bestimmten Regulator hatte Bodemer noch einen zweiten, zur Schützenregulirung

hydraulischer Motoren ausgestellt, da ersterer für so große Kräfte ohne

Beeinträchtigung der Empfindlichkeit nicht verwendbar wäre. Statt daher die Bewegung

der Regulatorhülse direct zur Herstellung der Frictionskupplung zu benützen, wird

dieselbe hier durch den Geschwindigkeitsmesser nur veranlaßt, ohne irgend welche

Arbeitsleistung von demselben zu verlangen. Dann aber wird, durch Einschaltung eines

neuen Zwischengliedes, die ganze Anordnung ziemlich complicirt; wir haben es daher

vorgezogen, zur Erklärung dieses Regulators die vom Erfinder zu diesem Behufe

entworfenen principiellen Skizzen Fig. 3 bis 9, und nicht die Details

der wirklichen Ausführung, auf Tafel XI abzubilden.

Die Construction zerfällt in drei streng zu sondernde Theile: Schaltwerk, Einlösungsvorrichtung für dasselbe und Correcturapparat.

Als Schaltwerk zur Schützenbewegung ist im

Regulatorständer eine Welle gelagert mit zwei Losscheiben, die durch Riemenantrieb

in entgegengesetzten Richtungen bewegt werden; zwischen denselben ist ein

verschiebbarer Frictionsconus, um die eine oder andere Scheibe mit der

Regulirungsspindel zu kuppeln. Zur Verschiebung des Muffes dient die Excenterstange

E, Fig. 3 und 8. Das Excenter x ist auf eine Welle t

festgekeilt, die für gewöhnlich arretirt ist; wird die Arretirung aufgehoben, so

drückt der Hebel y (Fig. 8) auf den Stift z der gleichfalls mit der Welle t verbundenen Scheibe w', und beginnt dieselbe

dadurch in der Richtung des Pfeiles sich zu bewegen, bis sie vollkommen mit der

Scheibe w in Contact kommt und von dieser mitgenommen

wird, so lange die Spindel t nicht neuerdings arretirt

wird. Die Scheibe w ist auf der Regulatorspindel

aufgekeilt und rotirt continuirlich, steht aber für gewöhnlich nicht mit der Scheibe

w' in Eingriff, da letztere an vier Punkten des

Umfanges, ihren Ruhestellungen entsprechend, ausgenommen ist.

Die Einlösungsvorrichtung hat die Function, die

Schaltwelle t in den entsprechenden Stellungen des

Ruhezustandes, Oeffnens und Schließens der Schütze je nach Bedarf arretirt zu

halten. Es geschieht dies durch den Anschlag d (Fig. 3 oben)

und die Flügel u bis u₃ auf der Schaltwelle t. Von diesen

Flügeln sind u und u₂

in gleicher Höhe angebracht und entsprechen den beiden Mittelstellungen des

Excenters x, bei welchen Auslösung der Kupplung auf der

Regulirungswelle stattfindet; der Flügel u₁ ist

oberhalb derselben und bringt, wenn er auf den fixen Anschlag d schlägt, das Excenter x in extreme

Linksstellung, wobei Zudrehen der Schütze und Kraftverminderung erfolgt, während

beim Anschlagen des unten liegenden Flügels u₃ an

die Kante d das Excenter x

in die extreme Rechtsstellung gelangt, bei welcher Kraftvermehrung erfolgt. Nachdem

die Schaltwelle t die Tendenz hat, sich in der Richtung

des Pfeiles der Figur 3 zu drehen, so genügt die Bewegung des Anschlages d um die Dicke eines Flügels u, um das Schaltwerk in Gang zu bringen. Der Anschlag d ist mit dem Regulator verbunden; der einzige

Kraftaufwand, welchen dieser leisten muß, besteht in Ueberwindung der Reibung

zwischen Anschlag d und Flügel u, und der geringste Ausschlag bewirkt die volle Einlösung des

Schaltwerkes. Nachdem jedoch der Regulator den Anschlag d um eine Flügeldicke gehoben hat, wäre eine weitere Verschiebung

wirkungslos; der Anschlag d ist daher nicht fest mit der

Regulatorhülse verbunden, sondern nur durch die Reibung der mit d aus einem Stücke hergestellten Schiene c, welche in einem schwalbenschwanzförmigen Schlitze der

Regulatorhülse b (Fig. 9) geführt und durch

die Feder i angepreßt wird. An ihrem untern Ende greift

die Schiene c in einen Winkelhebel h ein (Fig. 3), dessen nach

aufwärts gerichteter Arm mit dem Zapfen f (Fig. 3 und 9) in einer

Coulisse einspielt, die gleichfalls mit der Regulatorhülse b auf und nieder geht. Die beiden innern Kanten dieser Coulisse (die linke

der obern Hälfte und die rechte der untern in Figur 3) sind um die Weite

des Zapfens f von einander entfernt; die äußern Kanten

dagegen so weit ausgebogen, daß der Winkelhebel h grade

eine der Flügelbreite u entsprechende Bewegung machen

kann.

Beim Aufsteigen der Regulatorhülfe aus der Mittelstellung kann daher die Schiene c so weit mitgehen, daß der Anschlag d den mittlern Flügel u oder

u₂ passiren läßt und u₁ zum Anschlag kommt; eine weitere Bewegung von d ist aber bei der Verbindung zwischen Schiene c und Hebel h dadurch

verhindert, daß sich der Bolzen f des letztern auf die

linke Seite des untern Schlitzes der gehobenen Coulisse anlegt. Bei dem weitern

Aufgange der Regulatorhülse schleift dann die Schiene c

in der schwalbenschwanzförmigen Nuth, ohne weiter mitzugehen; beim Rückgange dagegen legt

sich der Bolzen f auf die rechte Seite des untern

Coulissenschlitzes, und die Schiene kann für einen Moment der Abwärtsbewegung des

Regulators folgen, bis der Anschlag d in die

Mittelstellung gelangt und das Schaltwerk mit u₂

ausgelöst ist. Beim weitern Sinken des Regulators bleibt d unverändert, bis unterhalb der Mittelstellung der Bolzen f in den obern Schlitz kommt, sich an dessen rechte

Seite anlehnt und den weitern Niedergang des Anschlages d um eine Flügeldicke gestattet.

Wenn beim Rückgange oberhalb der Mittelstellung die Regulatorkugeln neuerdings zu

steigen beginnen, wird sofort wieder der Anschlag d

gehoben, die Schaltwelle t dreht sich – um drei

Viertel Drehung, bis wieder der Flügel u₁

anschlägt und weitere Kraftverminderung stattfindet; wenn jedoch beim Rückgange der

Regulator auf einer Geschwindigkeit über der normalen verharrt, so ist der bis jetzt beschriebene Mechanismus nicht im Stande,

eine Aenderung herbeizuführen.

Dies zu leisten, ist die Aufgabe des Correcturapparates

Der Regulator sei aus seiner höchsten Stellung zurückgegangen und rotire nun in

neuem Beharrungszustande oberhalb der Mittelstellung fort. Der Anschlag d ist in seiner Mittelstellung und arretirt den Flügel u₂u der Schaltwelle t, und der Bolzen f liegt an der rechten Kante des gehobenen untern

Schlitzes. Gleichzeitig mit der Coulisse des Bolzens f

ist jedoch an der andern Seite b' (Fig. 4 und 9) der Regulatorhülse eine

zweite Coulisse gehoben worden, in welcher der Bolzen f'

eines zweiten Winkelhebels k einspielt. Diese Coulisse

gibt in der Mitte dem Bolzen f' geringes Spiel in verticalerhorizotaler Richtung, so daß bei minimalen Geschwindigkeitsdifferenzen keine Einlösung

des Correcturapparates erfolgt; – wie jedoch die Regulatorhülse höher gehoben

ist, wird t' nach links verschoben, so daß das

Zahnrädchen n, dessen Welle in dem horizontalen Arme des

Winkelhebels k gelagert ist (Fig. 7), mit der Schnecke

r in Eingriff kommt, bei unternormaler Tourenzahl

mit r'. Die Schnecken r und

r' erhalten durch die Stirnräder q, q' und die Schnurrolle p

continuirlichen Antrieb in entgegengesetzter Richtung. Beim Eingriffe vom n mit r dreht sich das

Rädchen nach links und theilt diese Bewegung durch ein zweites Zahnrädchen o, welches sich auf der Welle m befindet (Fig. 5), dem Rädchen o' einer unterhalb m

liegenden Welle m' (Fig. 6 und 3) mit. Auf letzterer

endlich ist das mit zwei Anschlägen d₁ und d₂ versehene Segment s befestigt, von welchem bei dem hier angenommenen Drehungssinne des

Rädchens n der Anschlag d₁ in der Richtung des Pfeiles (Fig. 6 unten)

fortschreitet und nach kurzer Zeit einen Daumen e der

Schiene c anhebt.

In Folge dessen legt sich der Bolzen f an die linke Seite

der gehobenen Coulisse, der Anschlag d läßt den

anliegenden Flügel u₂ frei und die Schaltwelle

t macht drei Viertel Drehung, bis der Flügel u₁ anschlägt und das Schaltwerk auf weitere

Kraftverminderung eingelöst ist. Gleichzeitig muß aber die Correcturvorrichtung

ausgelöst werden, da eine weitere Aufwärtsbewegung der Schiene c unmöglich ist. Dies geschieht durch Lösen des

Eingriffes der Rädchen o und o', bezieh. der Wellen m und m', worauf letztere frei beweglich wird, und das Segment

s durch sein Uebergewicht wieder nach abwärts in die

Stellung Figur

6 fällt. Während die Welle m' festgelagert

ist, und das beim Rädchen n befindliche Ende der Welle

m vom Winkelhebel k

gehoben und gesenkt werden kann, ist das andere Ende der Welle m beim Rädchen o in einen

zweiten Hebel l gelagert (Fig. 3 und 5), dessen geschlitzes

Ende in die Kammscheibe v eingreift, welche mit der

Schaltwelle t verbunden und so geformt ist, daß für die

Ruhelagen der Schaltwelle der Hebel l nach abwärts

gedrückt und damit das Rädchen o und o' in Eingriff und die Correcturvorrichtung in

Thätigkeit ist, während bei der um 90 oder 270° verdrehten Stellung der Welle

t der Hebel l in die

höchste Lage und damit der Correcturapparat, entsprechend der Einlösung des

Schaltwerkes, ausgelöst ist. Beide Enden der Welle m

müssen somit eine auf- und abwärtsgehende Bewegung unabhängig von einander

gestatten und sind daher in Spitzen gelagert.

Die Wirkungsweise des Correcturapparates ist somit wohl ersichtlich; als Vorzug der

hier gewählten Anordnung gegenüber der erst beschriebenen ist noch anzuführen, daß

die Einlösungsvorrichtung gänzlich unabhängig vom Correcturapparate ist und daher

das Schaltwerk auch beim Rückgange in die Mittelstellung sofort zur Wirkung kommt, sowie die Geschwindigkeit wieder zunimmt.

Auf diese Weise ist ein Regulator geschaffen worden, dessen Schaltwerk jeder

Kraftentwicklung fähig ist, während der Geschwindigkeitsmesser vollkommen entlastet

bleibt, – welcher bei der kleinsten Geschwindigkeitsdifferenz zur Wirksamkeit

kommen kann und zum ersten Male die Möglichkeit einer vollkommenen

Geschwindigkeitsregulirung zeigt, durch die bei gestörtem Gleichgewicht zwischen

Kraft und Last in kürzester Frist und ohne störende Schwankungen ein neuer

Beharrungszustand bei normaler Tourenzahl mit absoluter Sicherheit herbeigeführt

wird.

Aus unserer Kritik der verschiedenen Regulatorsysteme hat sich außer der

vollständigen Unbrauchbarkeit wirklich astatischer Regulatoren ergeben, daß von den statischen Regulatoren die direct

continuirlich

wirkenden große Schwankungen und eine neue, weit von der normalen

entfernte Geschwindigkeit zulassen; bei den indirect

continuirlich wirkenden, welche zu viel reguliren, ist die endliche

Wiedererreichung eines neuen Beharrungszustandes mit normaler Geschwindigkeit nur

nach großen Schwankungen und bei sehr langsamer Einwirkung des Schaltwerkes

denkbar.

Von den intermittirenden Regulatoren dagegen ist der direct wirkende für kleine Widerstände, der indirect wirkende Bodemer'sche Regulator auch für die größten Widerstände,

bei der Regulirung von Dampfmaschinen selbst ohne Correcturvorrichtung mit hohem

Nutzen verwendbar. Unübertrefflich in seiner Vollendung dagegen erscheint der Bodemer'sche Regulator mit

Correcturapparat, und wir bezweifeln nicht, daß sich derselbe, sobald

einmal seine Vorzüge genügend erkannt sind, rasch verbreiten wird.

Wohl ist die Einrichtung dieser Regulatoren ungewöhnlich complicirt und macht daher

speciell die Beschreibung äußerst umständlich. Bei der fertigen Construction fällt

dies kaum auf, so vollendet und durchdacht ist die Ausführung bis ins kleinste

Detail. Es kann eben etwas rationell, streng wissenschaftlich, präcis und doch

praktisch sein, und das wird im vollsten Maße durch die Regulatoren von Johann G.

Bodemer bewiesen.

Der zuletzt beschriebene Regulator, jedoch ohne die Correcturvorrichtung, welche

zuerst am Ausstellungsregulator angebracht war, fungirt seit zwei Jahren in der

Spinnerei des Erfinders in Zschopau und in verschiedenen andern Fabriken der

Umgebung ohne jeden Anstand; welchen immensen Werth aber eine correcte Regulirung

des Motors für manche Industrien hat, geht daraus hervor, daß Bodemer seit Einführung seines Regulators die Geschwindigkeit aller

Transmissionen um 6 Proc. erhöhte, und daß beispielsweise die Trommelschnüre der

Selfactors, welche früher nur 2 bis 3 Wochen hielten, jetzt 6 Wochen laufen, ohne zu

reißen, ebenso wie die Zahl der Fadenbrüche bedeutend abgenommen hat. Wir sehen

somit als Resultat rationeller Regulirung: erhöhte Leistungsfähigkeit, geringere

Productionskosten, verbessertes Product – Erfolge, welche bahnbrechend für

diese Erfindung wirken müssen, wenn sich auch deren Mechanismus nicht ganz der

schmucklosen Einfachheit erfreut, welche den 100 jährigen Pendelregulator und die

Drosselklappe auszeichnet.

(Fortsetzung folgt.).

Tafeln